Приказ Ростехнадзора от 05.11.2025 N 385

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 5 ноября 2025 г. N 385

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА

ПО БЕЗОПАСНОСТИ "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ"

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, приказываю:

утвердить прилагаемое Руководство по безопасности "Методические рекомендации о порядке проведения акустико-эмиссионного контроля".

Руководитель

А.В.ТРЕМБИЦКИЙ

Утверждено

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 5 ноября 2025 г. N 385

РУКОВОДСТВО

ПО БЕЗОПАСНОСТИ "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ"

I. Общие положения

1. Руководство по безопасности "Методические рекомендации о порядке проведения акустико-эмиссионного контроля" (далее - Руководство) разработано в целях содействия соблюдению требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020 г. N 478 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г., регистрационный N 61795) [3].

Термины и определения, используемые в Руководстве, соответствуют [6].

2. Акустико-эмиссионный (далее - АЭ) контроль рекомендуется использовать для обнаружения, определения координат, классификации, слежения за источниками акустической эмиссии, связанными с наличием и развитием дефектов на поверхности или в объеме основного материала, сварных соединений, деталей объекта контроля. Руководство содержит методические рекомендации по проведению АЭ контроля, системы классификации источников акустической эмиссии и критерии оценки технического состояния объекта контроля.

3. Руководство рекомендуется применять для разового и периодического АЭ контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах, изготовленных из металлов и сплавов, в том числе емкостного, колонного, реакторного, теплообменного оборудования, изотермических хранилищ, хранилищ сжиженных углеводородных газов, резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов и других жидких и газообразных сред, оборудования аммиачных холодильных установок, сосудов, аппаратов, котлов, трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов и работающих под давлением элементов нагревательных печей.

Рекомендуется использовать Руководство при разработке методических документов (методик) по АЭ контролю магистральных трубопроводов, строительных конструкций, оборудования энергетических производств, подъемных сооружений и других объектов.

II. Основы, особенности, условия и схемы применения

акустико-эмиссионного контроля

4. АЭ контроль основан на использовании явления акустической эмиссии, приеме, регистрации и анализе акустических волн, возникающих, как правило, в процессе пластической деформации, образования и роста трещин, иных интенсивных деградационных процессов, приводящих к разрушению производственных объектов. Это позволяет использовать системы классификации дефектов и критерии оценки состояния объектов, основанные на реальном влиянии дефектов на контролируемые объекты. Также источниками таких акустических волн являются истечение рабочей или испытательной среды (жидкости или газа) через сквозные отверстия, свищи, протечки в уплотнениях, заглушках и фланцевых соединениях контролируемого объекта, активные химические или коррозионные процессы, растрескивание продуктов коррозии, трение берегов трещин.

5. Особенностями АЭ контроля, определяющими его возможности и область применения, являются [5]:

- обнаружение и регистрация развивающихся дефектов, что позволяет классифицировать дефекты не по размерам, а по степени их опасности;

- АЭ контроль обладает высокой чувствительностью к растущим дефектам. Он позволяет выявить в рабочих условиях приращение трещины порядка долей миллиметра. Предельная чувствительность АЭ аппаратуры по теоретическим оценкам составляет порядка 10-6 мм2, что соответствует выявлению скачка трещины протяженностью 1 мкм на величину 1 мкм;

- АЭ контроль обладает свойством интегральности, так как обеспечивает контроль всего объекта с использованием одного или нескольких преобразователей акустической эмиссии (далее - ПАЭ), неподвижно установленных на поверхности объекта;

- при АЭ контроле местоположение и ориентация дефектов не влияют на их выявляемость;

- АЭ контроль по сравнению с другими методами (видами) неразрушающего контроля имеет меньше ограничений, связанных со свойствами и структурой материалов контролируемых объектов;

- при применении АЭ контроля следует учитывать эффект Кайзера, заключающийся в отсутствии заметной акустической эмиссии при заданном фиксированном уровне чувствительности применяемой аппаратуры до уровня нагрузки, не превышающего уровня, достигнутого при предыдущем нагружении;

- применение АЭ контроля в ряде случаев ограничивается трудностью выделения сигналов акустической эмиссии из шумов и помех, поскольку акустическая эмиссия является стохастическим импульсным процессом. В связи с этим, когда сигналы акустической эмиссии сравнимы по амплитуде с сигналами шумов и помех, идентификация полезного сигнала представляет собой сложную задачу.

6. При развитии дефекта, когда его размеры приближаются к критическому для конструкции значению, амплитуда сигналов акустической эмиссии и темп их генерации резко увеличиваются, что может привести к значительному возрастанию вероятности обнаружения такого источника акустической эмиссии.

7. АЭ контроль может быть использован для контроля объектов при их изготовлении, при входном контроле, в процессе приемо-сдаточных испытаний, при техническом диагностировании, обследовании, освидетельствовании и эксплуатации объектов [5].

8. АЭ контроль используется при оценке технического состояния объекта, а также для оценки скорости развития дефектов в целях заблаговременного прекращения испытаний или прекращения эксплуатации объекта с целью предотвращения его разрушения [5].

9. Для получения дополнительной информации о техническом состоянии объекта контроля рекомендуется проконтролировать выявленные опасные источники акустической эмиссии другими методами (видами) неразрушающего контроля.

10. АЭ контроль проводят при создании или наличии в объекте контроля напряженного состояния, инициирующего срабатывание источников акустической эмиссии в материале объекта. Для этого объект подвергается нагружению силой, давлением, температурным полем и т.д. Источники акустической эмиссии возникают также при релаксации остаточных напряжений в объекте контроля. Выбор вида нагружения определяется конструкцией объекта и условиями его эксплуатации, характером испытаний, обеспечивающим минимальную шумность нагружения [5].

11. При АЭ контроле не могут быть выявлены имеющиеся в объекте контроля дефекты, которые оказываются не нагруженными и/или не развиваются при создаваемом напряженно-деформированном состоянии (далее - НДС) [5].

12. АЭ контроль рекомендуется применять в соответствии со следующими схемами:

12.1. Проведение АЭ контроля объекта в случаях, когда этот контроль предусмотрен нормативной документацией или технической документацией на объект контроля, а также в случаях, когда нормативно-технической документацией предусмотрено проведение контроля другими методами (видами) контроля (испытаний), но по техническим, временным или другим причинам проведение такого контроля невозможно или существенно затруднено (такая замена возможна при согласовании с организацией-изготовителем данного объекта или со специализированной (экспертной) организацией).

В случае выявления активных источников акустической эмиссии в месте их расположения рекомендуется проводить контроль другими методами (видами) неразрушающего контроля: ультразвуковым, радиационным, магнитным, проникающими веществами - капиллярным и другими, предусмотренными нормативной документацией.

12.2. Проведение АЭ контроля после выполнения неразрушающего контроля другими методами (видами) контроля и обнаружении недопустимых дефектов и/или при возникновении сомнения в достоверности результатов контроля. Решение о допуске объекта контроля в эксплуатацию или ремонте может быть принято по результатам проведенного АЭ контроля.

12.3. Рекомендуется использовать АЭ контроль для обеспечения безопасности проведения пневматических испытаний. В этом случае АЭ контроль применяют для предупреждения возможности катастрофического разрушения объекта контроля. Рекомендуется использовать АЭ контроль в качестве сопровождающего метода также при гидравлических и других видах испытаний объектов.

12.4. АЭ контроль рекомендуется использовать для слежения (мониторинга) за развитием выявленных в объекте дефектов или с целью оценки текущего состояния объекта, опасностей и рисков, связанных с его эксплуатацией (применением). АЭ контроль по данной схеме выполняют, как правило, в рабочем режиме и на рабочих параметрах объекта, а оценку его состояния проводят с учетом фактического НДС, по специализированным методикам, с использованием адаптированного к конкретным условиям контроля аппаратного и программного обеспечения. Данная схема контроля не входит в область применения настоящего Руководства.

12.5. АЭ контроль может быть использован в рамках технического диагностирования при оценке остаточного ресурса и решении вопроса о возможности дальнейшей эксплуатации (применения) объекта. Оценку ресурса объекта контроля рекомендуется производить с использованием специально разработанных методик.

III. Организация проведения акустико-эмиссионного контроля

13. Требования к лабораториям и персоналу, осуществляющим АЭ контроль, в части подтверждения компетентности определяются пунктом 9 [3].

14. АЭ контроль рекомендуется выполнять бригадой, в составе которой не менее двух операторов (специалистов по АЭ контролю). При этом, по крайней мере, из них один специалист имеет II или III уровень аттестации.

15. Рекомендации по подготовке к проведению АЭ контроля.

15.1. После получения заявки от Заказчика (владельца объекта) представителю Исполнителя (организации (лаборатории), осуществляющей контроль) рекомендуется провести предварительное ознакомление с объектом для изучения технической возможности проведения АЭ контроля. На данном этапе рекомендуется принять решение по выбору схемы применения АЭ контроля.

15.2. Заказчику рекомендуется предоставить Исполнителю всю необходимую для проведения контроля проектную и техническую документацию на объект, включая данные по конструктивному и материальному исполнению, фактическим условиям и режимам эксплуатации объекта, результаты предыдущих технических диагностирований, контролей (обследований, освидетельствований) и ремонтов.

15.3. После ознакомления с документацией на объект контроля Исполнителю рекомендуется составить Программу работ по АЭ контролю объекта (далее - Программа работ) и согласовать ее с Заказчиком.

15.4. В Программе работ рекомендуется указывать работы, проводимые как со стороны Исполнителя, так и со стороны Заказчика.

Заказчику рекомендуется предоставить в распоряжение Исполнителя бригаду специалистов, обеспечивающих проведение подготовительных работ, включая вырезку окон в теплоизоляции, очистку подъездных путей, установку монтажных лесов, установку волноводов (при необходимости) и зачистку поверхности в местах установки ПАЭ.

15.5. В Программу работ рекомендуется включать следующие организационно-технические мероприятия со стороны Заказчика, обеспечивающие выполнение АЭ контроля:

- предоставление помещения для АЭ аппаратуры (при необходимости). Рекомендуемая температура в помещении не ниже 15 °C, помещение следует обеспечить электропитанием 230 В, 16 А и заземлением;

- обеспечение доступа к местам установки ПАЭ на объекте контроля (Заказчик при необходимости обеспечивает наличие подъемных механизмов и/или лесов);

- изготовление и установку заглушек;

- приостановку всех посторонних работ на самом объекте контроля и вблизи него (следует исключить хождение по площадкам обслуживания, движение автотранспорта, проведение сварочных и монтажных работ, работу расположенных рядом подъемно-транспортных механизмов) для уменьшения уровня шумов и помех во время проведения контроля;

- обеспечение нагружающим оборудованием, обеспечение изменения нагрузки на объект и скорости ее изменения в соответствии с графиком нагружения, разработанным Исполнителем, а также обеспечение возможности изменения графика нагружения и аварийного сброса нагрузки;

- обеспечение двусторонней связи между персоналом, выполняющим контроль, и персоналом Заказчика, осуществляющим изменение нагрузки.

15.6. Перед проведением АЭ контроля Исполнителю рекомендуется изучить объект для получения данных для составления Технологической карты по АЭ контролю объекта (далее - Технологическая карта). Технологическую карту рекомендуется составлять с использованием настоящего Руководства и данных, полученных при изучении объекта контроля.

15.7. Технологическая карта может быть разработана для конкретного объекта, группы аналогичных объектов или для группы разнородных объектов, входящих в один контур нагружения. Технологическую карту рекомендуется включать в отчетную документацию по контролю.

15.8. При разработке Технологической карты рекомендуется использовать следующие данные:

- конструктивное и материальное исполнение объекта контроля, его геометрические размеры;

- акустические свойства объекта, включая необходимые для выполнения контроля значения эффективной скорости, коэффициента затухания акустических волн на рабочих частотах применяемых ПАЭ;

- значимые для проведения акустико-эмиссионного контроля свойства и параметры материала объекта;

-  параметры выделения импульсов, зависящие от свойств объекта как акустического канала;

параметры выделения импульсов, зависящие от свойств объекта как акустического канала;

- до проведения нагружения объекта, находящегося в эксплуатации, рекомендуется получить информацию о параметрах нагружения объекта, в частности, максимальном действующем (рабочем или испытательном) давлении или нагрузке в течение последнего года.

15.9. Акустические свойства объекта контроля и значимые для АЭ контроля свойства материала объекта рекомендуется оценить при его предварительном изучении (может потребоваться отдельный выезд с АЭ аппаратурой). Допустимо в качестве предварительных использовать параметры АЭ контроля аналогичных объектов.

15.10. С использованием полученных данных рекомендуется разработать методические приемы контроля объекта с выбором системы классификации источников акустической эмиссии из существующих систем и критериев. Рекомендуемые системы классификации источников приведены в приложении N 4 настоящего Руководства.

15.11. В Технологическую карту рекомендуется включать следующую информацию:

- конструкцию и материал объекта контроля, включая размеры и форму, расчетные и рабочие параметры, тип хранимого (рабочего) продукта, способ нагружения при испытании;

- ориентировочные (предварительные) данные о параметрах шумов на подобных объектах;

- тип и параметры ПАЭ, их изготовитель;

- метод крепления ПАЭ;

- контактную среду;

- предварительную схему расположения ПАЭ;

- тип и модель АЭ аппаратуры, ее основные параметры;

- регистрируемые параметры и методы обработки, регистрации, накопления и сохранения данных;

- систему классификации источников акустической эмиссии по результатам контроля;

- критерии оценки технического состояния объекта (при проведении технического диагностирования, обследования);

- компетентность работников;

- описание процедуры подготовки и проведения контроля; планируемый график изменения нагрузки и информация о температуре окружающей и испытательной среды, при которых проводят контроль.

15.12. Технологическую карту рекомендуется согласовать с Заказчиком предварительно до проведения контроля для выполнения Заказчиком необходимых подготовительных работ.

15.13. Данные об объекте контроля и основных параметрах контроля рекомендуется включить в Протокол АЭ контроля. Рекомендуемая форма Протокола акустико-эмиссионного контроля приведена в приложении N 1 к настоящему Руководству.

15.14. Заказчику рекомендуется организовать подготовку системы нагружения, аварийного сброса нагрузки, создать необходимые запасы испытательной среды (инертного газа, воды и так далее), организовать подготовку компрессорных устройств, грузоподъемных механизмов, выполнить другие подготовительные работы, указанные в Программе работ и Технологической карте.

15.15. Для объектов, которые предварительно нагружались либо находились под нагрузкой, давление и/или нагрузку рекомендуется снизить до предварительно определенного уровня.

15.16. При организации проведения АЭ контроля рекомендуется своевременно предупредить Заказчика о недопустимости опрессовки объекта перед проведением контроля, в том числе с целью выявления пропусков и дефектных уплотнений, поскольку это может повлиять на достоверность контроля.

IV. Средства контроля и оборудование

16. К средствам контроля и оборудованию, используемым при выполнении АЭ контроля, относятся [5]:

- ПАЭ с устройствами крепления и материалами для обеспечения акустической связи с объектом контроля, каналами связи с регистрирующей аппаратурой;

- имитаторы акустической эмиссии;

- АЭ аппаратура: электронные блоки, предназначенные для усиления, регистрации и обработки сигналов акустической эмиссии, вычислительные средства для обработки, сохранения и представления результатов контроля, включая программное обеспечение;

- оборудование и средства, обеспечивающие нагружение объекта, безопасность при выполнении работ, средства связи.

17. Преобразователи акустической эмиссии (ПАЭ).

17.1. ПАЭ предназначены для преобразования акустического сигнала в электрический сигнал и являются одним из основных элементов канала передачи информации об источниках АЭ. Они определяют чувствительность контроля и рабочий частотный диапазон.

17.2. Как правило, к основным видам ПАЭ относятся резонансные, полосовые и широкополосные ПАЭ.

17.3. Частота резонанса ПАЭ считается его рабочей частотой.

17.4. ПАЭ рекомендуется выбирать исходя из условий шумов, акустического затухания в объекте, предполагаемых видов дефектов, подлежащих выявлению, при этом добиваясь наилучшего соотношения сигнал/шум. Для контроля компактных объектов (сосудов, аппаратов, котлов) рекомендуется применять ПАЭ с рабочим диапазоном 100 - 500 кГц, для контроля крупногабаритных и протяженных - с рабочим диапазоном 30 - 200 кГц. В диапазоне свыше 500 кГц в большей мере сказывается затухание упругих волн в конструкции.

17.5. При проведении контроля рекомендуется использовать ПАЭ, температурный диапазон которых соответствует диапазону температур поверхности объекта, либо использовать волноводы.

17.6. При выполнении контроля рекомендуется использовать помехозащищенные ПАЭ, что достигается использованием принятых методов помехозащиты, а также применением дифференциальных схем при уровне электромагнитных помех, превышающих допустимый уровень (смотри пункты 40.5, 40.6).

18. Предусилитель рекомендуется размещать вблизи ПАЭ или непосредственно в его корпусе. ПАЭ рекомендуется устанавливать либо непосредственно на поверхность объекта контроля, либо с использованием волновода.

19. ПАЭ рекомендуется крепить к объекту контроля с использованием механических приспособлений, магнитных держателей либо с помощью клея. Приспособления для установки ПАЭ на объекте выбирают с учетом его конструктивных особенностей. Они могут быть съемными (магнитные держатели, струбцины, хомуты и тому подобное) или в виде стационарно установленных кронштейнов. Приспособления для установки ПАЭ рекомендуется выбирать так, чтобы они обеспечивали постоянное (неизменное в течение времени контроля) прижатие ПАЭ к поверхности объекта (волновода) с силой 10 - 30 Н.

20. Рекомендуется, чтобы длина сигнального кабеля, соединяющего ПАЭ с предусилителем, не превышала 1,0 м, и кабель имел экран для защиты от электромагнитных помех.

21. Рекомендуется, чтобы максимальная длина экранированного коаксиального кабеля, соединяющего предусилитель с аппаратурой, не превышала 150 м, потери сигнала в данном кабеле не превышали 1 дБ на 30 м длины, а электрическая емкость была бы не менее 130 пФ/м. Допускается применение кабелей большей длины с усилителями/предусилителями сигнала и суммарной потерей амплитуды в линии связи не более 5 дБ.

При проведении пневматических испытаний рекомендуется, чтобы длина кабеля превышала размер охранной зоны. Допускается применение радиосвязи между предусилителем и основными блоками АЭ аппаратуры, а также цифровой передачи данных при условии обеспечения синхронности регистрации АЭ сигналов.

22. Контактную среду при установке ПАЭ на объект контроля рекомендуется выбирать так, чтобы обеспечить эффективную акустическую связь ПАЭ с объектом и в то же время не оказывать нежелательное воздействие (например, коррозионное) на объект контроля. Контактная среда выбирается из условия обеспечения надежного акустического контакта в течение всего времени контроля при температуре объекта контроля. Рекомендуется использовать контактную среду с минимальным затуханием. В качестве контактной среды рекомендуется использовать эпоксидную смолу без отвердителя, литол, солидол и другие подобные среды.

23. Рекомендуется электрически развязывать объект контроля с ПАЭ и, при необходимости, с предусилителем. Это может быть достигнуто за счет изолирующего протектора ПАЭ и конструкции прижима. При необходимости рекомендуется принять дополнительные меры по электрической развязке ПАЭ и объекта контроля.

24. Для сравнения чувствительности ПАЭ, проверки качества установки ПАЭ и определения акустических параметров объекта контроля рекомендуется применять источник Су-Нильсена или электронный имитатор.

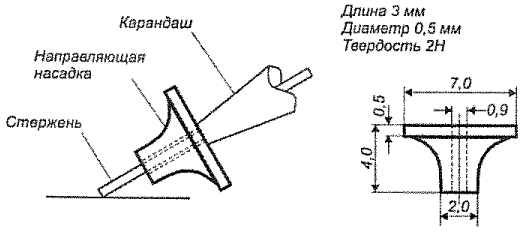

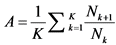

25. Источник Су-Нильсена (рисунок 1) представляет собой слом графитового стержня цангового карандаша диаметром 0,3 - 0,5 мм, твердостью 2H (2Т), выдвинутого на 2,5 мм; угол наклона стержня к поверхности объекта выдерживается приблизительно в 30°, например, за счет использования специальной фторопластовой насадки.

Рисунок 1. Источник Су-Нильсена

26. Электронный имитатор рекомендуется выбирать из следующих условий:

- частота следования импульсов составляет не менее 1 Гц;

- длительность возбуждающего электрического импульса не превышает 0,1 - 0,2 мкс. При использовании ступенчатого импульса длительность переднего фронта импульса не превышает 0,1 - 0,2 мкс.

Амплитуду генерируемых импульсов подбирают так, чтобы обеспечивать значения амплитуды импульсов на приемных преобразователях в диапазоне 30 мкВ - 50 мВ (с учетом затухания).

27. Рекомендуется выполнять проверку рабочих ПАЭ перед каждым контролем, но не реже 1-го раза в год. Проверка ПАЭ не заменяет их аттестационных испытаний. Результаты проверки рабочих ПАЭ заносят в журнал проверки ПАЭ.

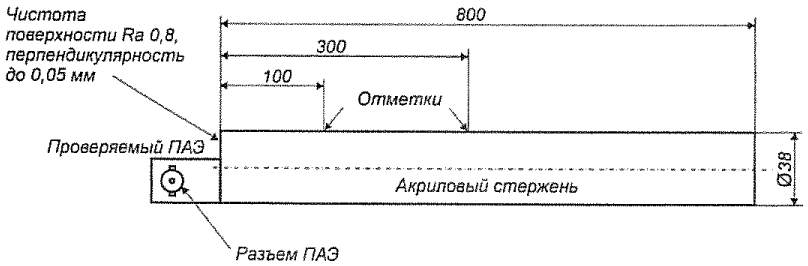

Для выполнения проверки может быть применен источник Су-Нильсена [8, 9] и стержень из прозрачного полированного литого акрила диаметром 38 мм и длиной 800 мм, плоские и гладкие торцы которого перпендикулярны его образующей. На расстоянии 100 мм и 300 мм от одного из торцов выполняют отметки, минимизирующие возможность проскальзывания грифеля, касания стержня металлическими частями карандаша и удара по стержню отскочившей частью сердечника при его сломе (например, выемка диаметром 1 мм и глубиной 0,1 мм).

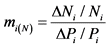

Перед контролем рекомендуется удостовериться, что акустико-эмиссионная аппаратура, ПАЭ, акриловый стержень и согласующая смазка имеют температуру окружающей среды. Стержень располагается горизонтально на твердой поверхности, с отметками на 12 часов и закрепляется в этом положении (рисунок 2).

Рисунок 2. Проверка ПАЭ с помощью акрилового стержня

Проверяемый ПАЭ устанавливают на новую смазку (ПАЭ следует притереть к торцу стержня).

Для исключения сползания преобразователь опирается боковой стороной на ту же поверхность, что и стержень. Если ПАЭ имеет боковой провод/разъем, разъем располагают в положении на 3 часа.

Источник Су-Нильсена устанавливают под углом 30° к поверхности и под углом примерно 20° к оси акрилового стержня в направлении к ПАЭ так, чтобы исключить удар грифеля о ПАЭ.

Отметку 100 мм используют для сломов грифеля 0,3 мм и отметку 300 мм для грифеля 0,5 мм. Если на отметке 100 мм амплитуда от слома приводит к перегрузке АЭ аппаратуры, используют отметку 300 мм.

Для каждого ПАЭ выполняют 3 последовательных слома грифеля и определяют их среднюю амплитуду.

Средняя амплитуда сломов грифеля для ПАЭ должна составлять +/- 2 дБ для всех ПАЭ. Если средняя амплитуда конкретного ПАЭ превышает этот допуск, то такой ПАЭ не применяют, и он подлежит ремонту или браковке.

Дополнительно следует проверить ПАЭ на уровень собственных шумов. ПАЭ с высоким уровнем собственных шумов не рекомендуется использовать при контроле.

28. АЭ аппаратура.

28.1. АЭ аппаратуру, применяемую для АЭ контроля, рекомендуется выбирать в зависимости от конструкции и размеров объекта контроля.

28.2. При проведении контроля следует применять многоканальную АЭ аппаратуру, позволяющую определять и регистрировать параметры сигналов АЭ, координаты источников сигналов, параметры нагружения (давление, температуру).

28.3. Для контроля объектов небольших габаритов (до 1 - 2 м) допускается использование одно- или двухканальной АЭ аппаратуры, при условии, что зона контроля охватывает всю поверхность объекта.

28.4. АЭ аппаратура, как правило, включает:

- комплект предварительных усилителей;

- кабельные линии;

- блоки предварительной обработки и преобразования сигналов АЭ;

- компьютер с необходимым программным обеспечением;

- средства отображения и регистрации информации.

28.5. АЭ аппаратуру, как правило, подразделяют на стационарную (используется в системах мониторинга), мобильную (многоканальная аппаратура общего применения) и портативную (малоканальную, с автономным питанием).

28.6. АЭ аппаратуру рекомендуется выбирать из условия обеспечения как оперативной обработки и отображения информации в режиме реального времени, так и постобработки, отображения и вывода информации на периферийные устройства для документирования накопленных в течение контроля данных после окончания контроля. Рекомендуется чтобы АЭ аппаратура регистрировала и определяла следующие параметры контроля:

- номера каналов, зарегистрировавших импульсы акустической эмиссии;

- координаты каждого лоцированного источника акустической эмиссии (в режиме зонной локации это не требуется);

- число импульсов акустической эмиссии;

- амплитуды импульсов акустической эмиссии;

- энергию импульсов акустической эмиссии либо другой энергетический параметр;

- число выбросов (превышений сигналом порога);

-  характеристики импульсов - длительность и время нарастания;

характеристики импульсов - длительность и время нарастания;

- уровень нагрузки, при котором зарегистрирован импульс акустической эмиссии (давление, деформация или температура);

- время регистрации импульсов.

28.7. Рекомендации к выбору АЭ аппаратуры:

- частотный диапазон не уже 30 - 500 кГц;

- неравномерность амплитудно-частотной характеристики в пределах частотного диапазона не более +/- 6 дБ;

- ослабление сигнала за пределами рабочего диапазона при расстройке на октаву относительно граничных частот не менее 30 дБ;

- среднее квадратичное значение напряжения собственных шумов усилительного тракта не более 5 мкВ;

- коэффициент усиления предварительного усилителя 20 - 60 дБ;

- амплитудный динамический диапазон предварительного усилителя не менее 70 дБ;

- динамический диапазон измерения амплитуды сигналов АЭ не менее 60 дБ;

- акустико-эмиссионная аппаратура должна обеспечивать отбраковку ложных событий, реализованную как на аппаратном, так и на программном уровнях;

- возможность изменения настроек АЭ аппаратуры в процессе регистрации данных.

29. Основные параметры АЭ аппаратуры и режимы ее работы рекомендуется заносить в Протокол (Приложение N 1 к Руководству). При изменении режимов работы аппаратуры в ходе испытаний следует указать причину [5].

30. АЭ аппаратура и ПАЭ подлежат периодическим аттестационным испытаниям, проводимым в соответствии с распространяющимися на них положениями действующего законодательства [4]. Периодичность испытаний АЭ аппаратуры и ПАЭ устанавливается их производителем.

К проведению контроля допускаются технические средства, включая АЭ аппаратуру и ПАЭ, имеющие действующие документы об аттестационных испытаниях [5].

V. Проведение контроля

31. Акустико-эмиссионный контроль выполняют, как правило, в рабочем положении объектов контроля, на специализированном стенде или на производственной площадке. После проведения подготовительных работ выполняют непосредственные работы по контролю, которые начинают с установки ПАЭ на объект.

32. Рекомендации по выбору и установке ПАЭ.

32.1. При контроле, как правило, используют ПАЭ одного типа, однако, при контроле крупногабаритных объектов, а также объектов, изготовленных из материала с высоким затуханием упругих волн (резервуаров, трубопроводов), допускается использовать одновременно ПАЭ с низкими и высокими рабочими частотами согласно рекомендациям, приведенным в пункте 17.4 Руководства.

32.2. ПАЭ рекомендуется устанавливать непосредственно на поверхность объекта контроля либо использовать соответствующие волноводы. Следует учитывать, что при наличии окраски и защитных покрытий, а также кривизны и неровностей поверхности объекта в зоне контакта возможно уменьшение амплитуды сигнала акустической эмиссии и искажение его формы.

Поверхность объекта в месте установки ПАЭ должна быть гладкой либо зачищенной до степени шероховатости, соответствующей Rz40 или лучше. Если уменьшение амплитуды сигнала акустической эмиссии от имитатора превышает 6 дБ относительно такого же сигнала при установке ПАЭ непосредственно на зачищенную поверхность, объект в месте установки ПАЭ следует в обязательном порядке очистить от краски или покрытия.

Волноводы рекомендуется применять в случае невозможности установки ПАЭ непосредственно на элемент объекта из-за его недоступности (например, внутренний корпус изотермических емкостей), а также в случае контроля высокотемпературных объектов (выше 100 °C). Следует учитывать, что применение волноводов приводит к снижению чувствительности контроля.

32.3. Рекомендуется предусмотреть крепление предусилителя, сигнального кабеля, кабеля, соединяющего предусилитель с аппаратурой, так, чтобы исключить потерю контакта, механическое нагружение и смещение ПАЭ, а также трение кабелей о поверхность объекта.

33. После установки ПАЭ на объект контроля рекомендуется проверить их работоспособность с использованием имитатора АЭ согласно рекомендациям, приведенным в пункте 38 Руководства. В качестве имитатора АЭ в этом случае используют электронный имитатор или источник Су-Нильсена.

34. Рекомендуемая схема расстановки ПАЭ.

34.1. Схему расстановки ПАЭ и число локационных групп (антенн), которые зависят от размеров объекта контроля, его геометрии, характеристик затухания, точности определения координат, условий контроля, приводят в Технологической карте и отчетных документах. Рекомендуется учитывать критические места объекта контроля, сварные швы, зоны высоких напряжений, патрубки, зоны, подвергнутые ремонту и так далее. Рекомендуется учитывать дополнительное затухание в сварных соединениях, на участках, где имеет место изменение толщины стенки объекта и на других его конструктивных элементах.

34.2. В зависимости от конструкции объект рекомендуется разделять на отдельные элементарные участки: линейные, плоские, цилиндрические, сферические, конические. Для каждого участка выбирают соответствующую схему расположения ПАЭ.

34.3. Кроме основных антенн, служащих для определения координат источников акустической эмиссии, на объекте могут размещаться вспомогательные (блокировочные) группы ПАЭ для пространственной селекции зоны выявленных источников помех.

34.4. Схему размещения и количество ПАЭ рекомендуется выбирать так, чтобы обеспечить контроль всего объекта. В ряде случаев, по согласованию с Заказчиком, допускается размещение ПАЭ только в тех областях объекта, которые считаются важными, критическими для безопасности объекта контроля. При этом, если полное покрытие зонами контроля всего объекта не обеспечивается, следует указать это в Технологической карте и отметить в Протоколе и Отчете (Приложения N 1 и N 2 к Руководству) по результатам контроля с обоснованием использования принятой схемы.

35. Типы локации и определение акустических параметров объекта контроля.

35.1. При использовании расчетной локации координаты источников акустической эмиссии рекомендуется вычислять по разнице времени прихода (далее - РВП) сигналов на ПАЭ, расположенных на поверхности контролируемого объекта. Допускается использовать также зонную локацию источников акустической эмиссии.

35.2. Зонную локацию, как правило, используют в случае невозможности либо нецелесообразности определения координат источников акустической эмиссии. Антенны и отдельные ПАЭ при зонной локации рекомендуется устанавливать так, чтобы критические места объекта, сварные соединения, зоны высоких напряжений, патрубки, зоны, подвергнутые ремонту и так далее, входили в зону контроля.

35.3. Измерение затухания и эффективной скорости звука, используемой для расчета координат источников акустической эмиссии, производят перед расстановкой антенн на объект контроля, с учетом положений пункта 38.9 Руководства. При этом работоспособность АЭ аппаратуры рекомендуется проверять в соответствии с пунктом 38.1 Руководства.

35.4. Для выбора расстояния между ПАЭ проводят измерение затухания сигнала от имитатора АЭ и уровня фонового шума на объекте. При этом выбирают представительную часть объекта без патрубков, проходов и так далее. Устанавливают один ПАЭ и перемещают (через 0,5 м) имитатор АЭ по линии в направлении от ПАЭ на расстояние до 3 м [5]. Рекомендуется выполнять излучения имитатора рядом с ПАЭ и на расстояниях 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0 м и далее с шагом 1 м. В качестве имитатора АЭ рекомендуется использовать слом грифеля Су-Нильсена. В каждой точке выполняется 3 - 5 излучений, полученные значения амплитуды усредняются. Порог при определении затухания задают в соответствии с положениями пункта 38.6 Руководства.

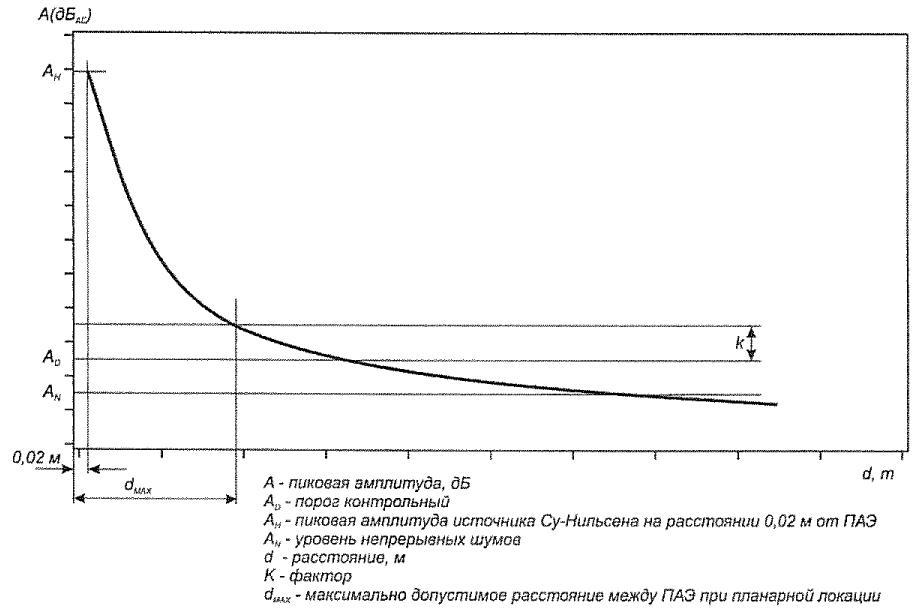

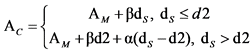

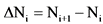

35.5. В случае использования локации, основанной на РВП (расчетной локации), рекомендуется расстояние между ПАЭ (dMAX) выбирать так, чтобы сигнал от источника, расположенного в любом месте контролируемой зоны, с амплитудой на К дБ ниже амплитуды имитатора Су-Нильсена, регистрировался тем минимальным количеством ПАЭ, которое требуется для расчета координат (рисунок 3). Фактор "К" принимается как 12 дБ для сталей с расчетным пределом текучести до 355 МПа и как 6 дБ для сталей с расчетным пределом текучести выше 355 МПа.

Рисунок 3. Выбор расстояния между ПАЭ для расчетной локации

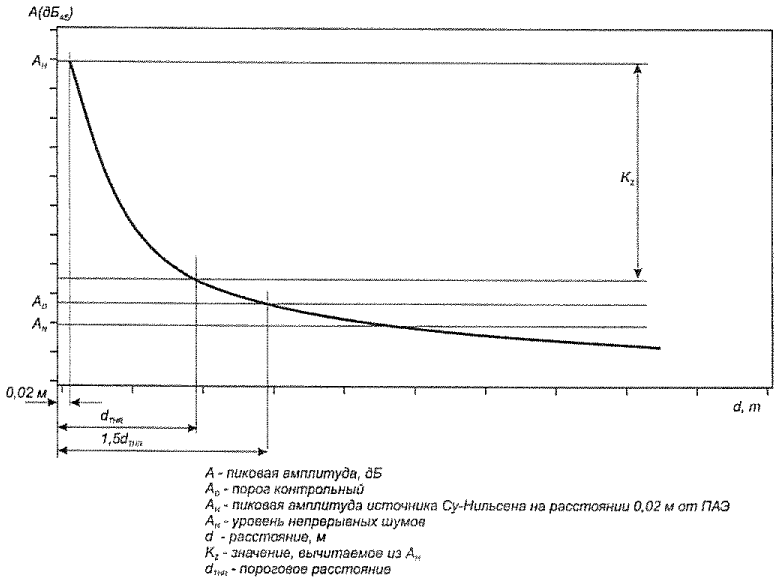

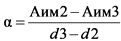

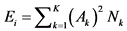

35.6. Расстояние между ПАЭ при использовании зонной локации задают так, чтобы обеспечить регистрацию сигнала АЭ от имитатора Су-Нильсена в любом месте контролируемой зоны по меньшей мере одним ПАЭ и с амплитудой не менее заданной [5]. Для этого рекомендуется принимать максимальное расстояние между ПАЭ не более чем в 1,5 раза больше порогового. Пороговое расстояние определяют как расстояние, на котором амплитуда сигнала от имитатора Су-Нильсена снижается на Kz дБ относительно слома грифеля на расстоянии 0,02 м от ПАЭ (рисунок 4). Как правило, величина Kz принимается равной 20 дБ.

Рисунок 4. Выбор расстояния между ПАЭ для зонной локации

35.7. При измерении эффективной скорости имитатор акустической эмиссии рекомендуется располагать на продолжении отрезка, соединяющего два ПАЭ, расположенных на расстоянии 2 - 5 м друг от друга, в 10 - 20 см от одного из них. Среднее время распространения сигнала определяют не менее чем по пяти излучениям имитатора. По нему и известному расстоянию между ПАЭ вычисляют скорость распространения сигналов акустической эмиссии. В качестве имитатора в данном случае рекомендуется использовать источник Су-Нильсена.

36. Рекомендации по определению местоположения источников акустической эмиссии.

36.1. Погрешность расчетной локации не должна превышать величину, равную двум толщинам стенки объекта контроля, длине волны на рабочей частоте ПАЭ или 5% расстояния между ПАЭ, в зависимости от того, какая величина больше. Определение координат источников акустической эмиссии, как правило, производят в режиме линейной или планарной локации, то есть глубину залегания источника не определяют.

36.2. Источниками погрешностей вычисления координат, как правило, являются:

- некорректные алгоритмы расчета координат программным обеспечением применяемой АЭ аппаратуры;

- погрешность измерения времени поступления импульса акустической эмиссии на преобразователи;

- несоответствие типа и частотного спектра акустических волн от имитатора и от реального источника акустической эмиссии;

- приборная погрешность измерения  интервалов;

интервалов;

- отличие реальных путей распространения от принятых в математической модели локации (например, распространение по стенке и жидкости);

- наличие анизотропии скорости распространения сигналов;

- изменение формы и других параметров сигнала акустической эмиссии в процессе распространения по конструкции;

- наложение по времени сигналов акустической эмиссии, а также близкое по времени действие нескольких источников акустической эмиссии в пределах одной локационной антенны;

- регистрация ПАЭ волн различных типов и мод;

- погрешность измерения (задания) скорости распространения импульсов акустической эмиссии;

- использование в одной антенне ПАЭ разного типа, с разной чувствительностью, а также каналов с разными порогами и частотными фильтрами;

- погрешность задания координат ПАЭ.

36.3. Погрешность определения координат источников акустической эмиссии оценивают с использованием имитатора Су-Нильсена до нагружения объекта, после заполнения объекта испытательной средой (в случае гидравлических испытаний).

36.4. Имитатор устанавливают в выбранной точке объекта контроля и сравнивают показания системы определения координат с реальными координатами имитатора.

36.5. Операцию повторяют для различных зон конструкции объекта. Если погрешность определения координат не удовлетворяет заданному в пункте 36.1 Руководства значению, следует произвести корректировку параметров контроля (изменение локационных параметров АЭ аппаратуры, конфигурации расположения ПАЭ, расстояния между ПАЭ и тому подобного).

37. Локационная восстановленная амплитуда - это амплитуда, которая наблюдалась бы на ПАЭ, установленном в непосредственной близости от источника акустической эмиссии.

37.1. Локационная амплитуда событий может быть вычислена при условии наличия информации о затухании и о расстоянии между источником АЭ события и ПАЭ, его зарегистрировавшим.

Вариант 1:

Простейший вариант вычисления локационной амплитуды предполагает использование фиксированного коэффициента затухания.

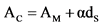

Локационная амплитуда может быть определена по формуле:

,

,

где:

АС - локационная амплитуда события, дБАЭ;

АМ - зарегистрированная амплитуда события на ПАЭ, дБАЭ;

dS - расстояние от источника акустической эмиссии до соответствующего ПАЭ, м;

![]() - фиксированный коэффициент затухания, дБ/м.

- фиксированный коэффициент затухания, дБ/м.

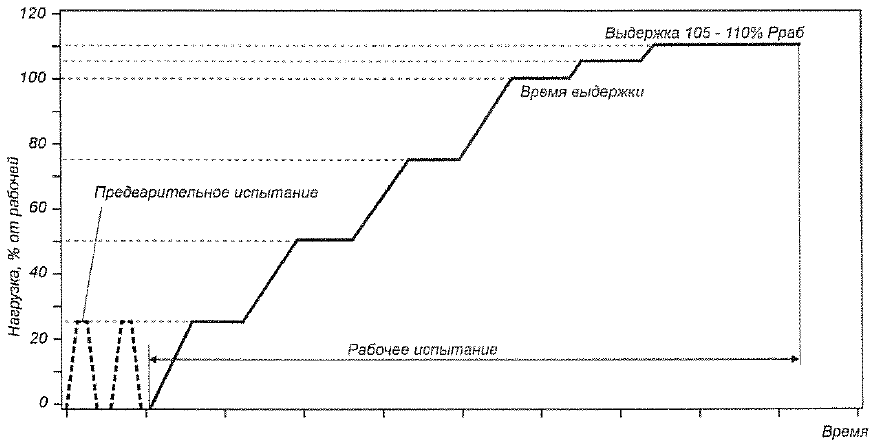

Коэффициент затухания определяют с помощью излучения источника Су-Нильсена на дистанциях d1 и d2 от ПАЭ и регистрации соответствующих амплитуд Аим1 и Аим2. Рекомендуемые значения дистанций приведены ниже.

Амплитуда

Дистанция от ПАЭ и ее рекомендуемое значение

Аим1

d1 = 0,02 м

Аим2

d2 = dMAX (см. п. 35.5)

Значение коэффициента затухания ![]() рассчитывают по формуле:

рассчитывают по формуле:

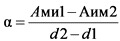

Вариант 2:

Более точное определение локационной амплитуды методом линейной аппроксимации с учетом разного затухания в ближнем и дальнем поле ПАЭ.

Ближнее поле ПАЭ определяют, как область вокруг ПАЭ с радиусом 20 толщин стенки (20e). Дальнее поле ПАЭ - область за ближним полем.

Локационная амплитуда может быть определена по формуле:

,

,

где:

АС - локационная амплитуда события, дБАЭ;

АМ - зарегистрированная амплитуда события на ПАЭ, дБАЭ;

dS - расстояние от источника акустической эмиссии до соответствующего ПАЭ, м;

![]() - фиксированный коэффициент затухания в дальней зоне, дБ/м.

- фиксированный коэффициент затухания в дальней зоне, дБ/м.

![]() - фиксированный коэффициент затухания в ближней зоне, дБ/м.

- фиксированный коэффициент затухания в ближней зоне, дБ/м.

Коэффициенты затухания ![]() и

и ![]() определяют с помощью излучения источника Су-Нильсена на дистанциях d1, d2 и d3 от ПАЭ и регистрации соответствующих амплитуд Аим1, Аим2 и Аим3. Рекомендуемые значения дистанций приведены ниже.

определяют с помощью излучения источника Су-Нильсена на дистанциях d1, d2 и d3 от ПАЭ и регистрации соответствующих амплитуд Аим1, Аим2 и Аим3. Рекомендуемые значения дистанций приведены ниже.

Амплитуда

Дистанция от ПАЭ и ее рекомендуемое значение

Аим1

d1 = 0,02 м

Аим2

d2 = 20e

Аим3

d3 = dMAX (см. п. 35.5)

Здесь e - толщина стенки объекта, м.

Значение коэффициента затухания ![]() рассчитывают по формуле:

рассчитывают по формуле:

Значение коэффициента затухания ![]() рассчитывают по формуле:

рассчитывают по формуле:

Вариант 3:

Для более точного определения восстановленной локационной амплитуды могут быть использованы аппроксимированные данные кривой затухания (пункт 35.4 Руководства).

37.2. Для использования локационной амплитуды при анализе и оценке результатов контроля, ее определение методом линейной аппроксимации или с учетом затухания в ближней и дальней зоне рекомендуется реализовывать в программном обеспечении АЭ аппаратуры.

38. Рекомендации по проверке работоспособности АЭ аппаратуры и калибровка каналов.

38.1. Проверку работоспособности АЭ аппаратуры рекомендуется выполнять после установки ПАЭ на объект контроля, а также после проведения испытания.

38.2. Проверку рекомендуется выполнять путем возбуждения не менее трех сигналов акустической эмиссии от имитатора, расположенного на равном расстоянии от каждого ПАЭ. Если сигнал от имитатора приводит к перегрузке АЭ канала, расстояние следует увеличить. Рекомендуется, чтобы отклонение средней зарегистрированной амплитуды сигналов акустической эмиссии от имитатора на каждом канале антенны не превышало +/- 3 дБ от средней величины для всех каналов этой антенны. Если это условие не выполнено, следует проверить качество акустического контакта и работоспособность ПАЭ, при необходимости заменить ПАЭ.

38.3. Контрольную проверку работоспособности каналов АЭ аппаратуры (пункт 38.2 Руководства) рекомендуется повторить после окончания испытания, до слива испытательной среды (при гидравлическом испытании) и удаления ПАЭ с объекта контроля.

38.4. Если при проверке после проведения контроля были выявлены проблемы с работоспособностью АЭ аппаратуры и ПАЭ, которые могли привести к потере существенной информации, рекомендуется провести повторный контроль объекта. При проведении повторного контроля и оценке его результатов следует учитывать действие эффекта Кайзера.

38.5. Уровень чувствительности различных антенн ПАЭ может различаться. Рекомендуется отметить это в Протоколе (Приложение N 1 к Руководству), дать обоснование в Отчете (Приложение N 2 к Руководству) и учитывать при оценке результатов контроля.

38.6. Коэффициент усиления (динамический диапазон) каналов, частотный диапазон фильтров и порог выбирают с учетом ожидаемого диапазона амплитуд сигналов акустической эмиссии, уровня акустических шумов и электромагнитных помех. Рекомендуется задавать амплитуду порога в два раза (на 6 дБ) выше уровня стационарных помех (шумов). Под уровнем стационарных помех здесь понимают их максимальное значение за одну секунду. Частота импульсов нестационарных помех в канале при этом не должна превышать в среднем одного импульса за 100 секунд.

38.7. После установки порога при помощи имитатора оценивают характерные для объекта контроля значения амплитуды, длительности, времени нарастания, число выбросов, энергетические параметры сигналов АЭ и других параметров, указанных в Технологической карте.

38.8. При подготовке и проведении контроля рекомендуется идентифицировать, регистрировать параметры всех шумов и помех и минимизировать их влияние. Окончательно фоновый шум оценивают в течение 15 минут после проведения настройки аппаратуры и до начала выполнения рабочего испытания.

38.9. В случае, если контроль проводят при гидравлическом испытании объекта, все работы по настройке аппаратуры и измерению акустических параметров выполняют после заполнения объекта испытательной средой.

39. Рекомендации по нагружению объекта.

39.1. После выполнения подготовительных и настроечных работ производят нагружение (испытание) объекта контроля.

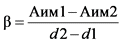

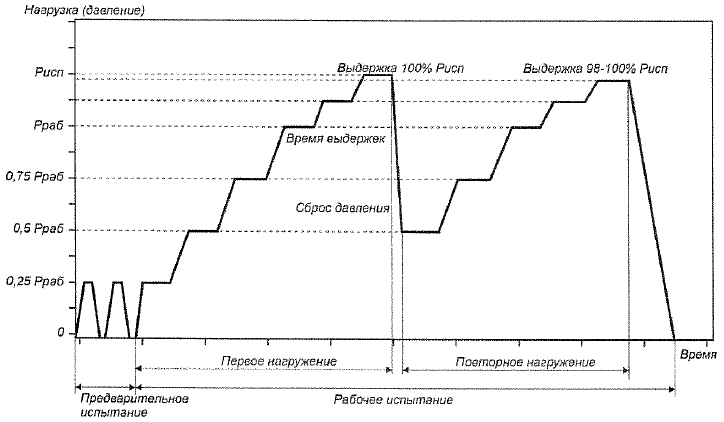

39.2. Нагружение выполняют по заданному в Технологической карте графику, который определяет испытательное давление, скорость нагружения, время выдержек объекта под нагрузкой и значения нагрузки на этих выдержках. Рекомендуемые типовые графики нагружения приведены в приложении N 3 к Руководству.

39.3. Контроль выполняют в процессе нагружения объекта давлением (внутренним или внешним), силой или другими видами нагружения и в процессе выдержки нагрузки на определенных уровнях. Программу и параметры нагружения, испытательное давление следует назначать с учетом положений нормативных документов, действующих в отношении объекта контроля.

39.4. При выборе способа нагружения объекта рекомендуется стремиться к тому, чтобы НДС объекта при испытании было максимально подобно НДС объекта при его эксплуатации. При этом, если источники акустической эмиссии не развиваются в условиях приложенной нагрузки, они могут быть не выявлены при контроле. При анализе результатов контроля следует учитывать разницу в НДС.

39.5. Максимальную величину нагрузки (испытательное давление) рекомендуется назначать с учетом характеристик материала и условий эксплуатации объекта, а также предыстории его нагружения. Испытательное давление не должно превышать величину, установленную действующими нормативными документами на объект контроля [1, 2].

39.6. При нагружении объекта контроля внутренним давлением, испытательное давление (РИСП) рекомендуется задавать так, чтобы не менее чем на 5 - 10% превысить рабочее давление ~ эксплуатационную нагрузку (РРАБ), но не превысить пробное давление (РПР), определяемое в соответствии с требованиями нормативных документов (стандартов).

39.7. При проведении контроля по схеме пункта 12.3 Руководства в качестве испытательного давления следует принимать пробное давление, установленное действующими нормативными документами (стандартами) на объект контроля.

39.8. При проведении контроля объекта, находящегося в эксплуатации, по схемам пунктов 12.1, 12.2, 12.5 Руководства, испытательную нагрузку (давление) рекомендуется определять с учетом рабочей нагрузки (давления), температурного коэффициента и положений пункта 39.6 Руководства.

39.9. В случае, если испытательное давление равно величине пробного давления, длительность выдержки на испытательном давлении выбирают в соответствии с требованиями распространяющихся на объект контроля нормативных документов.

39.10. Если испытательное давление меньше величины пробного давления, длительность выдержки на испытательном давлении рекомендуется задавать не менее 10 мин.

39.11. При контроле наливных технологических емкостей, а также резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов и других жидких сред рекомендуется использовать максимальную величину нагрузки РИСП = НИСП не менее 1,05НРАБ, где: НИСП - максимальный уровень налива испытательной среды при АЭ контроле, НРАБ - максимальный уровень заполнения емкости (резервуара) продуктом за последний год эксплуатации.

39.12. При контроле объектов, испытуемых под налив, продолжительность выдержки при максимальном уровне заполнения рекомендуется задавать не менее двух часов.

39.13. Нагружение рекомендуется осуществлять с использованием оборудования, обеспечивающего увеличение нагрузки по заданному графику, определяющему скорость нагружения, время выдержек объекта под нагрузкой и значения нагрузок.

39.14. Нагружение объекта подразделяют на предварительное и рабочее.

39.15. Предварительное нагружение проводят с целью:

- проверки работоспособности всей аппаратуры;

- уточнения уровня шумов и корректировки порога аппаратуры;

- опрессовки заглушек и сальниковых уплотнений;

- выявления источников акустического излучения, связанных с течами, трением в точках крепления (подвески) объектов, опор, конструкционных элементов жесткости и пр.

39.16. Предварительное нагружение рекомендуется проводить в виде циклического нагружения в диапазоне 0 - 0,25 РРАБ. Для объектов без плакирующих покрытий и ребер жесткости число циклов предварительного нагружения составляет не менее 2, для прочих - не менее 5.

39.17. Рабочее нагружение рекомендуется проводить ступенчато, с выдержками нагрузки на уровнях 0,5 РРАБ, 0,75 РРАБ, 1,0 РРАБ и РИСП. Если разница между РРАБ и РИСП превышает 25% от РИСП, рекомендуется выполнить дополнительную выдержку между РРАБ и РИСП. Рекомендуемая минимальная продолжительность промежуточных выдержек составляет 10 минут. Допустимые изменения давления в течение каждой выдержки составляют не более 2,5% от испытательного давления.

39.18. Нагружение объектов рекомендуется выполнять плавно со скоростью, при которой не возникают интенсивные помехи. Рекомендуемая скорость повышения давления составляет от РИСП/60 до РИСП/20 [МПа/мин].

Эти ограничения скорости изменения нагрузки относятся и к плановому сбросу, который также следует выполнять плавно.

39.19. В обоснованных случаях допускается проведение испытаний со скоростью нагружения меньше минимально указанной. В этих случаях промежуточные выдержки допускается не проводить.

39.20. Контроль резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов и других жидких и газообразных сред проводят в режиме мониторинга (непрерывного контроля, в соответствии с пунктом 12.4 Руководства) либо по специальному графику (Приложение N 3 к Руководству, рисунок П3.2). График нагружения для каждого такого объекта рекомендуется составлять индивидуально.

39.21. В качестве испытательной среды при контроле объектов, работающих без давления (под налив), могут быть использованы вода или рабочая среда объекта контроля, если это не запрещено действующими нормативными документами. Подачу испытательной среды рекомендуется производить через патрубок, расположенный в нижней части сосуда, ниже уровня жидкости, заполняющей сосуд.

39.22. При выполнении контроля крупногабаритных и протяженных объектов допускается проводить контроль по этапам. При этом контролируют отдельные части объекта. При проведении контроля по этапам и оценке его результатов рекомендуется учитывать действие эффекта Кайзера. Допускается проведение контроля только части объекта по согласованию с Заказчиком.

39.23. Если при нагружении объекта были выявлены источники акустической эмиссии II или III класса (раздел VII Руководства) или получены неопределенные результаты, рекомендуется выполнить второй рабочий цикл нагружения объекта с изменением нагрузки от 50 до 98% испытательного давления.

39.24. При контроле вновь изготовленных объектов или объектов после ремонта с применением сварки, особенно тех, которые не проходили после сварочной термообработки, возможна регистрация акустической эмиссии, вызванной выравниванием напряжений и не связанной с развитием дефектов. В таких случаях также рекомендуется выполнять два рабочих цикла нагружения объекта.

При этом при первом нагружении рекомендуется принимать во внимание только сигналы, амплитуда которых превышает уровень порога более чем на 20 дБ, и/или сигналы, регистрируемые в течение выдержек давления.

39.25. В процессе нагружения допускается изменение порога регистрации с обязательной отметкой момента и значения внесенных изменений и обоснованием, приведенным в протоколе контроля.

39.26. В процессе нагружения рекомендуется непрерывно наблюдать на экране монитора обзорную картину источников акустической эмиссии испытуемого объекта. Данные АЭ контроля следует регистрировать, записывать и отображать на соответствующих графиках и таблицах на всех этапах нагружения.

39.27. Процесс нагружения прекращают досрочно в случаях, когда регистрируемый источник акустической эмиссии достигает IV класса (раздел VII Руководства). Показателями развития источника акустической эмиссии до IV класса (ускоренный рост трещины, приводящий к разрушению), могут служить быстрое (экспоненциальное) нарастание суммарного счета, амплитуды импульсов, энергии. В этом случае следует предпринять действия, предусмотренные в пункте 51, Руководства для источников акустической эмиссии IV класса.

Испытание может быть продолжено только если выявленный источник IV класса однозначно идентифицируется как помеха.

39.28. Регистрацию нагрузки и температуры (при ее изменении) проводят непрерывно в течение всего цикла подъема и сброса нагрузки. Диапазон шкалы средства измерения (манометра) выбирают исходя из условия, чтобы значение испытательного давления находилось во второй трети диапазона.

39.29. При гидравлическом или пневматическом испытании давление следует контролировать не менее чем двумя манометрами. Оба манометра выбирают одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности (не ниже 1,5) и цены деления [1].

39.30. При гидравлическом или пневматическом испытании температура испытательной среды и стенки объекта контроля должна быть не менее чем на 20 °C выше критической температуры хрупкости материала объекта контроля и указана разработчиком объекта контроля в технической документации. При отсутствии указаний температура испытательной среды должна быть от 5 до 40 °C [1].

40. Рекомендации по анализу шумов.

40.1. Основным фактором, ограничивающим эффективность контроля, являются шумы. Шумы классифицируют следующим образом:

- в зависимости от источника происхождения: акустические (механические) и электромагнитные;

- в зависимости от вида сигнала шумов: импульсные и непрерывные;

- в зависимости от местоположения источника: внешние и внутренние.

40.2. Основными источниками шумов при контроле объектов являются:

- разбрызгивание жидкости внутри объекта контроля при его заполнении;

- аэрогидродинамические турбулентные явления при высокой скорости нагружения;

- работа насосов, моторов и других механических устройств;

- электромагнитное излучение двигателей, реле и других электрических устройств, помехи от сварки;

- собственные шумы аппаратуры;

- помехи от перемещения персонала по площадкам обслуживания, передвижение автотранспорта, проведение сварочных и монтажных работ, работа подъемно-транспортных механизмов;

- воздействие окружающей среды (дождя, ветра, снега и так далее), причем не только на сам объект контроля, но и конструкции, расположенные рядом.

40.3. Все протечки в объекте контроля и системе нагружения следует исключить до проведения испытаний, а шумы минимизировать. При неблагоприятных погодных условиях или вследствие необходимости выполнения ремонтно-монтажных работ на объекте контроля испытание следует перенести на другое время.

Все шумы следует идентифицировать и минимизировать, а при отсутствии возможности исключения шумов зарегистрировать их параметры. При регистрации шумов, уровень которых превышает порог, источник шумов следует идентифицировать и исключить или остановить испытание.

40.4. Рекомендуется использовать акустико-эмиссионную аппаратуру, среднеквадратичное значение напряжения собственных шумов которой, приведенное к входу усилительного тракта, не превышает 5 мкВ.

40.5. Не рекомендуется проводить контроль при уровне стационарных помех (пункт 38.6 Руководства), превышающем 36 дБАЭ, и значении порога, превышающем 42 дБАЭ. Если эти условия не выполняются, то следует предпринять все меры (технические и организационные) для снижения уровня шумов. При невозможности уменьшения шумов до требуемого значения следует прекратить проведение акустико-эмиссионного контроля. Контроль в условиях более высоких уровней шумов и порога проводится только при обосновании возможности выявления требуемых источников акустической эмиссии.

40.6. Ограничения по импульсным шумам (помехам) приведены в пункте 38.6 Руководства. При невозможности уменьшения частоты регистрации импульсных помех до требуемого значения необходимо прекратить проведение контроля. Контроль в условиях повышенной частоты регистрации импульсных помех (то есть при выполнении неравенства FПОМ > 0,01 Гц) проводится только при обосновании возможности выявления требуемых источников акустической эмиссии.

40.7. В ряде случаев параметры сигнала шумов используют для выделения полезного сигнала. Шумы, связанные с трением, характеризуются излучением сигналов небольшой амплитуды и большой длительности по сравнению с сигналами акустической эмиссии от трещины. Электромагнитные помехи характеризуются, как правило, малой длительностью и большой амплитудой.

40.8. Влияние электромагнитных помех снижается применением экранирования, заземления, специальных радиотехнических элементов (дифференциальных ПАЭ и усилителей, фильтров, перемещением аналого-цифрового преобразователя к ПАЭ), а также стробированием аппаратуры на время действия помехи с соответствующей записью в Отчете (Протоколе).

VI. Рекомендации по регистрации, обработке

и анализу данных

41. В процессе контроля, как правило, производят регистрацию и экспресс-анализ данных. Рекомендуется, чтобы АЭ аппаратура обеспечивала выявление источников акустической эмиссии, соответствующих III и IV классу (смотри пункт 51 настоящего Руководства), в реальном времени. На такие источники во время контроля рекомендуется обращать особое внимание и при их регистрации обеспечить выполнение соответствующих мероприятий (смотри пункт 51 настоящего Руководства). Сразу после окончания контроля рекомендуется выполнить предварительную обработку данных с целью идентификации, определения и проверки местоположения источников акустической эмиссии. Положение выявленных источников акустической эмиссии II - IV классов и/или зон повышенной активности акустической эмиссии рекомендуется подтверждать адаптивной локацией с использованием имитатора непосредственно после испытаний, до удаления испытательной среды (после снижения нагрузки до безопасного уровня), или использованием других методов (видов) неразрушающего контроля.

42. Обработку и анализ данных в полном объеме рекомендуется выполнять после завершения контроля объекта. Анализ АЭ данных, а также их запись на носитель информации АЭ аппаратуры с целью последующего хранения результатов контроля рекомендуется выполнять после приема, фильтрации, обработки и выделения параметров сигналов акустической эмиссии.

43. Обработку и анализ данных проводят в соответствии с выбранной системой классификации источников акустической эмиссии и критериями оценки результатов контроля. Лоцированные события, в зависимости от их положения на объекте контроля, относят к локационным кластерам.

44. Классификацию источников акустической эмиссии производят по этапам в зависимости от реализованной программы нагружения. Рекомендуется рассматривать отдельно первое и повторное нагружения.

45. Зонную локацию используют в случаях невозможности либо нецелесообразности определения координат источников акустической эмиссии.

46. Рекомендуется применять программу обработки АЭ информации, позволяющую определять местоположение источников акустической эмиссии и отображать их положение на схеме объекта как в процессе регистрации данных, так и при постобработке.

47. На схеме объекта выделяют локационные кластеры, каждый из которых является образом соответствующего ему источника акустической эмиссии. Производят сопоставление местоположения полученных кластеров и геометрии объекта с целью отделения возможных источников механических шумов, не связанных с развивающимися дефектами, от источников акустической эмиссии.

48. Информацию о событиях акустической эмиссии, входящих в каждый локационный кластер, анализируют отдельно с целью с определения характеристик соответствующего кластеру источника акустической эмиссии и его классификации.

VII. Рекомендации по оценке результатов контроля

49. После обработки принятых сигналов рекомендуется выявленные источники АЭ идентифицировать и классифицировать.

50. Классификацию источников акустической эмиссии выполняют с использованием следующих параметров сигналов: суммарного счета, числа импульсов, амплитуды (амплитудного распределения), энергии (либо другого энергетического параметра), скорости счета, активности, концентрации индикаций акустико-эмиссионных событий, отнесенных к источнику акустической эмиссии, и других параметров и характеристик АЭ сигналов. В систему классификации также входят параметры нагружения объекта контроля и время относительно начала контроля.

51. Выявленные и идентифицированные источники акустической эмиссии рекомендуется разделять на четыре класса:

Источник I класса - соответствует неопасному дефекту. Его регистрируют для анализа динамики возможного последующего развития;

Источник II класса - соответствует развивающемуся, умеренно опасному дефекту. Его регистрируют и следят за развитием ситуации в процессе выполнения данного испытания; отмечают в Отчете (Протоколе) и записывают рекомендации по проведению дополнительного контроля с использованием других методов (видов) неразрушающего контроля;

Источник III класса - соответствует развивающемуся, опасному дефекту. Его регистрируют и следят за развитием ситуации в процессе выполнения данного контроля; предпринимают меры по подготовке возможного сброса нагрузки; отмечают в Отчете (Протоколе) и записывают рекомендации по проведению дополнительного контроля с использованием других методов (видов) неразрушающего контроля;

Источник IV класса - соответствует катастрофически опасному дефекту. При регистрации источника IV класса проводят немедленную остановку нагружения, уменьшение нагрузки до нуля либо до значения, при котором класс источника акустической эмиссии снизится до уровня II или I класса. После сброса нагрузки проводят осмотр объекта и, при необходимости, контроль другими методами (видами) неразрушающего контроля.

52. Выбор системы классификации источников акустической эмиссии и численных значений параметров критериев рекомендуется выполнять и обосновывать каждый раз при контроле конкретного объекта, используя данные, приведенные в Приложении N 4 к Руководству. В обоснованных случаях (обоснование следует привести в отчетной документации по результатам контроля) допускается применение их модификаций или других систем классификации.

53. Если в результате проведения контроля источники акустической эмиссии не зарегистрированы или обнаружены источники акустической эмиссии, относящиеся только к допустимым классам (пункт 51 Руководства), то проведение дополнительных видов контроля не требуется. Источники акустической эмиссии, относящиеся к недопустимым классам, рекомендуется оценивать с использованием дополнительных методов (видов) контроля, в том числе разрушающего.

54. Также рекомендуется использовать дополнительные методы (виды) неразрушающего контроля в случае, если интерпретация результатов контроля неопределенна.

55. Окончательную оценку допустимости дефектов, соответствующих выявленным источникам акустической эмиссии, осуществляют с учетом измеренных параметров дефектов на основе действующих нормативных документов [5].

VIII. Рекомендации по оформлению результатов контроля

56. Результаты контроля рекомендуется оформлять в виде отчетных документов: Отчета, Протокола и Заключения (рекомендуемые формы приведены в Приложениях N 1, N 2 и N 5 к Руководству) которые составляются Исполнителем, проводившим контроль. Протокол и Заключение, как правило, являются обязательными и могут быть использованы в качестве отдельных документов. Отчет оформляется по требованию Заказчика, в этом случае Протокол и Заключение являются частью Отчета.

57. По результатам контроля нескольких однотипных объектов или нескольких разных объектов, объединенных в один технологический контур (установку), и контроле этого контура за одно нагружение, может быть оформлен единый Отчет (Протокол) с перечнем объектов контроля.

58. В Отчет о результатах контроля следует включать исчерпывающие данные о подготовке, проведении и результатах контроля, а также информацию, которая позволяет оценить техническое состояние объекта (при проведении технического диагностирования, обследования) и подтвердить уровень компетентности организации и специалистов, проводивших контроль, сертификаты об аттестационных испытаниях АЭ аппаратуры и ПАЭ, на основании чего можно судить о достоверности результатов контроля [5].

Рекомендации к содержанию Отчета по результатам контроля приведены в Приложении N 2. Рекомендуемые образцы Протокола и Заключения приведены в Приложениях N 1 и N 5 к Руководству.

59. Результаты контроля, зафиксированные в отчетной документации (Отчет, Протокол и Заключение), как правило, хранятся у Исполнителя и Заказчика в соответствии с пунктом 13 [3].

Первичные материалы (зарегистрированные данные акустико-эмиссионного контроля, рабочие, черновые записи и т.д.), связанные с акустико-эмиссионным контролем объекта, рекомендуется хранить у Исполнителя не менее 10 лет либо до повторного АЭ контроля объекта. При выполнении повторного контроля данного объекта другим Исполнителем первичные материалы, как правило, передаются ему по требованию Заказчика.

IX. Требования безопасности

60. При выполнении АЭ контроля, включая сопровождение пневматических испытаний, следует обеспечивать выполнение требований безопасного проведения работ в соответствии с действующими нормативными документами.

61. На предприятии Заказчика (Владельца объекта) рекомендуется разработать инструкцию по безопасному проведению пневматических испытаний оборудования, включающую расчет охранной зоны.

62. Инструктаж по охране труда и технике безопасности, как правило, проводят периодически в сроки, установленные приказом юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего контроль.

63. Перед допуском к проведению контроля все лица, участвующие в его выполнении, проходят целевой инструктаж с регистрацией в специальном журнале.

Приложение N 1

к Руководству по безопасности

"Методические рекомендации о порядке

проведения акустико-эмиссионного

контроля", утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 5 ноября 2025 г. N 385

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

ПРОТОКОЛА АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ

Приложение N 2

к Руководству по безопасности

"Методические рекомендации о порядке

проведения акустико-эмиссионного

контроля", утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 5 ноября 2025 г. N 385

Рекомендуемое содержание отчета

по акустико-эмиссионному контролю

Рекомендуется включать в Отчет по выполненному АЭ контролю следующие материалы, помещенные в соответствующих разделах.

1. Содержание

Перечисляются разделы Отчета.

2. Введение

Приводится информация, предваряющая соглашение о проведении акустико-эмиссионного контроля и обосновывающая необходимость выполнения АЭ контроля конкретного объекта.

3. Объект контроля

Приводят данные, которые могли повлиять на результаты акустико-эмиссионного контроля. Описывают объект контроля, включая материал, способы изготовления, наименование изготовителя, краткую историю эксплуатации, включая рабочие и аварийные режимы, а также данные по операциям сброса нагрузки для релаксации перед проведением контроля.

Приводят эскиз объекта или чертеж изготовителя с указанием размеров и положения ПАЭ.

4. Условия контроля

Описывают условия, при которых выполнялся АЭ контроль, включая условия окружающей среды, уровень акустических шумов, вибраций, электромагнитных помех. Указывают используемую испытательную среду (жидкость или газ), температуру испытательной среды, материала объекта и окружающей среды, а также мероприятия по уменьшению уровня помех.

Отмечают необычные явления и все, что может повлиять на результаты акустико-эмиссионного контроля.

5. Подготовка к проведению контроля

Описывают мероприятия, связанные с подготовкой к проведению АЭ контроля. Приводят операции по подготовке к контролю, включая подготовку объекта, обоснование схемы расстановки ПАЭ и выбора их количества, а также технологические операции по установке ПАЭ, данные о затухании волн.

6. Система классификации источников акустической эмиссии

и критерии отбраковки

Описывают критерии, которые выбраны для АЭ контроля данного объекта. Приводят обоснование выбора конкретного вида критериев и их значения. Приводят классификацию источников акустической эмиссии и действия операторов при регистрации источника акустической эмиссии того или иного класса.

7. Аппаратура

Обосновывают выбор акустико-эмиссионной аппаратуры и ПАЭ, приводят все существенные параметры выбранной аппаратуры. Приводят описание технических средств контроля, включая наименование фирмы-изготовителя, номера моделей, тип, параметры, количество использованных ПАЭ и их заводские номера, усиление и уровень собственных шумов аппаратуры, информацию о проведенных метрологических испытаниях акустико-эмиссионной аппаратуры и ПАЭ.

Данные об изменении параметров аппаратуры в ходе испытаний помещают в таблицу N П2.1.

Таблица N П2.1

Группа

Канал

Время (этап)

Название изменяемого параметра

Новое значение изменяемого параметра

Примечание

8. Настройка аппаратуры

Приводят обоснование по выбору параметров АЭ контроля и операции по настройке каналов и всей аппаратуры. Результаты настройки сохраняют в таблицу N П2.2.

Таблица N П2.2

Группа

Канал

Коэффициент усиления, дБ

Частотный фильтр, кГц

Порог, дБАЭ

Амплитуда проверки, дБАЭ

Среднее значение амплитуды проверки, дБАЭ

9. Технология акустико-эмиссионного контроля

Приводят конкретные приемы, использованные непосредственно для АЭ контроля данного объекта. Отмечают все отклонения от Технологической карты, составленной перед проведением контроля, и причины, вызвавшие эти отклонения. В этот раздел рекомендуется включить данные из пунктов 4 - 8 данного приложения.

10. Проведение АЭ контроля

Описывают процесс АЭ контроля и действия операторов. Анализируют ситуации, возникавшие непосредственно при выполнении контроля.

Приводят:

- график нагружения, который был составлен предварительно, и действительно реализованный график (скорость нагружения, времена выдержки и значения нагрузок); указывают причины отклонений, если они имелись;

- анализ корреляции полученных при контроле данных с критериями оценки результатов контроля;

- эскиз или чертеж объекта контроля с указанием положения опасных зон, соответствующих источникам II - IV классов;

- любые необычные явления или наблюдения при контроле.

11. Обработка и представление результатов

акустико-эмиссионного контроля

В Отчет включают:

- схему объекта контроля;

- таблицу с описанием источников акустической эмиссии;

- карту адаптивной локации;

- графический материал, отражающий поведение источников акустической эмиссии во время нагружения.

Схема объекта АЭ контроля представляет собой развертку объекта, на которой указывают:

- положение ПАЭ с соответствующей нумерацией (номер группы/номер преобразователя);

- положение основных конструкционных элементов (ребер жесткости, патрубков, сварных швов и прочего);

- местоположение дефектов, выявленных другими методами (видами) неразрушающего контроля.

Карта адаптивной локации представляет собой развертку объекта с указанием положения ПАЭ, имитаторов акустической эмиссии и результатов адаптивной локации.

Схему объекта акустико-эмиссионного контроля и карту адаптивной локации рекомендуется также включать в Протокол.

Графический материал, отражающий динамику процесса акустической эмиссии, следует представлять в виде графиков зависимостей параметров акустической эмиссии от параметров нагружения и/или времени нагружения.

Описывают все выявленные в процессе контроля источники акустической эмиссии. Для оценки выявленных источников акустической эмиссии следует воспользоваться одним из критериев. Проводят оценку степени их опасности в соответствии с выбранной системой классификации. Выделяют особо те источники, которые признаны не удовлетворяющими условиям дальнейшей эксплуатации объекта контроля (в соответствии с выбранными признаками и критериями оценки результатов контроля).

12. Сведения об организации (лаборатории) и персонале,

проводившем АЭ контроль

Приводят сведения об организации (лаборатории), проводившей АЭ контроль, включая сведения об аттестации лаборатории. Приводят сведения о персонале, участвующем в проведении контроля, включая сведения о его аттестации, а также данные о его опыте и количестве проконтролированных ими объектов.

13. Заключение по результатам АЭ контроля

Заключение по результатам АЭ контроля выполняют по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении N 5 к Руководству.

14. Термины и их определения

Указывают термины и их определения, использованные при выполнении АЭ контроля и подготовке отчета в соответствии с [6].

15. Перечень нормативной и другой технической документации,

указанной в Отчете.

Приводится Перечень нормативной и другой технической документации, указанной в Отчете.

16. Приложения

В Приложения включаются Протокол и Заключение по результатам проведенного АЭ контроля (рекомендуемые формы Протокола и Заключения приведены в Приложениях N 5 и N 6 к Руководству).

Приложение N 3

к Руководству по безопасности

"Методические рекомендации о порядке

проведения акустико-эмиссионного

контроля", утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 5 ноября 2025 г. N 385

ТИПОВЫЕ ГРАФИКИ НАГРУЖЕНИЯ

Рисунок П3.1. Рекомендуемый график нагружения

объектов контроля

Рисунок П3.2. Рекомендуемый график нагружения при АЭ

сопровождении гидравлического испытания резервуаров

Приложение N 4

к Руководству по безопасности

"Методические рекомендации

о порядке проведения акустико-эмиссионного

контроля", утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 5 ноября 2025 г. N 385

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМЫ

КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА

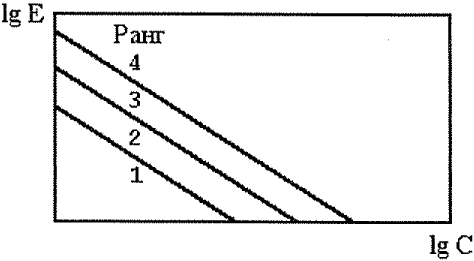

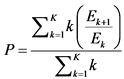

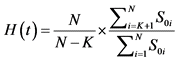

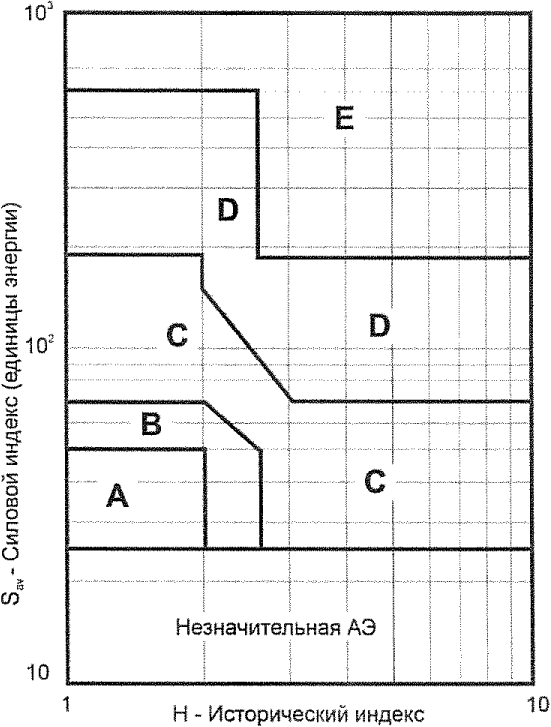

1. Рекомендации по выбору системы классификации и критериев

оценки источников акустической эмиссии

1.1. Зарегистрированные источники акустической эмиссии рекомендуется относить к тому или иному классу в зависимости от значения параметров АЭ. Такую оценку производят для каждого источника сигналов акустической эмиссии. Оценку технического состояния объекта контроля проводят по наличию в нем источников акустической эмиссии того или иного класса.

1.2. Систему, критерии классификации и оценки состояния объекта по результатам контроля выбирают, используя информацию из известных источников, перечисленные ниже системы классификации и критерии оценки, либо создают в процессе предварительных испытаний образцов, моделей и натурных объектов, изготовленных из материала объекта контроля.

Применение других систем классификации и критериев оценки (и соответствующих значений параметров сигналов акустической эмиссии, определяющих классы источников и критерии оценки) допускается при наличии обоснования их применения.

1.3. Применение конкретных систем классификации источников акустической эмиссии и критериев оценки технического состояния зависит от типа контролируемого объекта, механических и акустических свойств его материалов, вида нагружения.

Применение системы классификации и критериев оценки подразумевает их использование в рамках соответствующей технологии контроля, которая имеет область действия, включает принципы размещения ПАЭ, настройки аппаратуры, определенную программу нагружения и критерии оценки. Таким образом, использование критерия предполагает использование соответствующей технологии контроля.

1.4. Выбор системы классификации и критериев оценки производят перед выполнением контроля и фиксируют в Технологической карте, разработанной на основе настоящего Руководства. После этого Исполнитель производит соответствующую настройку аппаратуры и разработку требуемого программного продукта (при необходимости).

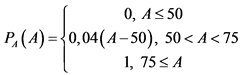

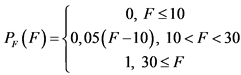

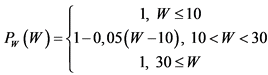

2. Амплитудный критерий

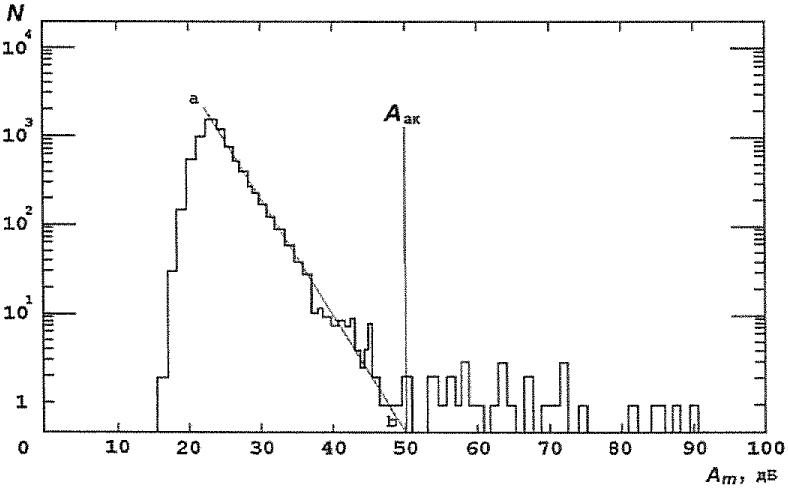

2.1. Подробное описание амплитудного критерия приведено в [12]. Количественные значения критерия даны для стали марки 15Х2НМФА, применяемой при изготовлении корпусов реакторов АЭС. Для объектов, изготовленных из других материалов, количественные значения критерия, основанные на амплитудном распределении, получаемом при испытании образцов, следует определять дополнительно.

2.2. При использовании амплитудного критерия необходимо определить амплитуду импульса вблизи источника акустической эмиссии, то есть восстановленную локационную амплитуду импульса АС с учетом затухания (пункт 37 Руководства).

2.3. Рекомендуется выбирать уровень амплитуды Аак, относительно которого проводят классификацию источников акустической эмиссии, исходя из условия перехода развития повреждений материала объекта контроля из стадии пластической деформации, образования и развития микротрещин в стадию объединения микротрещин в макротрещину и ее развития в виде магистральной трещины.