Приказ Минтранса России от 28.11.2024 N 421

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 ноября 2024 г. N 421

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИК

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ ОПОРНОЙ

СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ" НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЭФФЕКТИВНАЯ

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА"

В соответствии с пунктом 16 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288, приказываю:

1. Утвердить:

Методику расчета показателя "Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна" согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

Методику расчета показателя "Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Северо-Западного бассейна" согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

Методику расчета показателя "Суммарная провозная способность магистралей Восточного полигона" согласно приложению N 3 к настоящему приказу;

Методику расчета показателя "Провозная способность железнодорожной инфраструктуры Международного транспортного коридора "Север - Юг" согласно приложению N 4 к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной политики в области железнодорожного транспорта производить формирование и предоставление (распространение) информации по показателям федерального проекта "Развитие опорной сети железных дорог" национального проекта "Эффективная транспортная система" в соответствии с методиками, утвержденными настоящим приказом.

3. Методики, утвержденные настоящим приказом, применяются после утверждения паспорта федерального проекта "Развитие опорной сети железных дорог" национального проекта "Эффективная транспортная система".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра транспорта Российской Федерации Шило А.Н.

Министр

Р.В.СТАРОВОЙТ

Приложение N 1

Утверждена

приказом Минтранса России

от 28 ноября 2024 г. N 421

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ "СУММАРНАЯ ПРОВОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ УЧАСТКОВ

НА ПОДХОДАХ К МОРСКИМ ПОРТАМ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА"

1. Настоящая Методика разработана в соответствии:

с перечнем поручений по итогам стратегических сессий Правительства Российской Федерации по национальным проектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы" 8 июля 2024 г. от 12 августа 2024 г. N ММ-П50-26234;

с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288;

с Порядком разработки (корректировки) и утверждения методик расчета показателей национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 июля 2024 г. N 399;

с требованиями национального стандарта Российской Федерации "ГОСТ Р 71136-2023. Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации. Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. N 1521-ст.

2. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна" (далее - показатель) (код П03065-Т3) в целях мониторинга федерального проекта "Развитие опорной сети железных дорог" (Т3) национального проекта "Эффективная транспортная система" (Т), разрабатываемого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

3. Показатель характеризует максимальное количество миллионов тонн груза, которое может быть пропущено по железнодорожным магистралям и подходам к портам за год до основных станций погашения (портов) поездо- и грузопотока в зависимости от их технической оснащенности и принятого способа организации движения поездов.

4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя, а также формирование и предоставление (распространение) информации по нему, является Министерство транспорта Российской Федерации.

5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (далее - информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей Методикой.

Сроки расчета показателя в информационной системе:

ежемесячно - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (оперативные данные);

ежегодно - не позднее 8-го рабочего дня января года, следующего за отчетным (оперативные данные), для уточнения годовых данных - не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода.

6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации с ежемесячной периодичностью по состоянию на 1-ое число месяца, следующего за отчетным, в информационной системе на основании значений компонентов, сохраняемых на уровне фактических значений предыдущего отчетного года до момента фактического увеличения уровня провозной способности.

Так, в течение года ежемесячные плановые значения показателя остаются неизменными и принимаются равными годовому значению за предыдущий год во всех отчетных месяцах.

Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации с ежегодной периодичностью по состоянию на 1-ое число месяца года, следующего за отчетным.

7. Предельное значение показателя стремится к бесконечности.

8. Сроки предоставления (распространения) информации по показателю:

ежемесячно - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (оперативные данные);

ежегодно - не позднее 8-го рабочего дня января года, следующего за отчетным (для уточнения годовых данных - не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным).

9. Единица измерения показателя по Российской Федерации - миллион тонн в год (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения - 550).

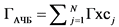

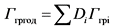

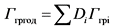

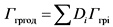

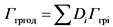

10. Показатель (ГАЧБ) рассчитывают по формуле:

,

,

где

Гхсj - провозная способность j-го железнодорожного участка, входящего в характерное сечение полигона, которая может быть использована для провоза грузопотоков в сообщении с морскими портами (без учета пропуска грузопотока во внутреннем и импортном сообщениях, следующего в направлении портов назначением на станции Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог, находящиеся за характерным сечением), млн т/год;

j - железнодорожный участок;

N - количество железнодорожных участков, входящих в характерное сечение полигона.

11. Компонент Гхсj рассчитывают в соответствии с разделом 1.3 Приложения к настоящей Методике.

12. Источником информации для компонента Гхсj при расчете ежегодного показателя являются данные управленческого учета по показателю "провозная способность участка", формируемые и собираемые открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" в соответствии с Инструкцией по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги", утвержденной распоряжением открытого акционерного общества "Российские железные дороги" от 4 марта 2022 г. N 545/р, без использования информационных систем. Расчет компонента Гхсj, используемого в целях настоящей Методики, производится графоаналитическим способом путем построения графов полигона и не содержится в отчетных формах.

13. Информация по компоненту Гхсj при расчете ежегодного показателя предоставляется в информационную систему ежегодно - не позднее 7-го рабочего дня года, следующего за отчетным (для уточнения годовых данных - не позднее 17 апреля года, следующего за отчетным).

14. Верификация данных по компоненту Гхсj обеспечивается открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" посредством проверки полноты и корректности предоставленных данных, а также их арифметической точности.

Приложение

к Методике

ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ НА ПОДХОДАХ

К ПОРТАМ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА (МОДЕЛЬ)

1.1 Выбор подходов к портам для расчета целевого показателя. Построение модели (графа) расчетных подходов к портам

Под подходами к портам понимается укрупненная часть сети железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги", включающая участки, обеспечивающие следование грузопотоков в направлении объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных федеральным проектом "Развитие опорной сети железных дорог" (далее - федеральный проект).

Границами железнодорожных магистралей и подходов к портам являются основные станции погашения поездо- и грузопотока (порты и пограничные переходы), а также технические станции, расположенные на наиболее удаленных участках с наличием объектов инвестиций (необходимых для освоения планируемых объемов перевозок) от основных станций погашения поездо- и грузопотока.

Границы железнодорожных магистралей и подходов к портам уточняются при актуализации целевых показателей паспортов инвестиционных проектов в соответствии с необходимостью реализации дополнительных мероприятий по развитию пропускных способностей или отмены необходимости их реализации.

Для определения значений показателей федерального проекта предусматривается построение модели (графа) для расчетных железнодорожных магистралей и подходов к портам. Моделью (графом) является совокупность ребер и узлов, описывающих железнодорожные магистрали и подходы к портам в соответствии с ранее определенными границами. Станции, являющиеся источниками потока в рамках модели, соединяются ребрами графа с опорными станциями железнодорожных магистралей и подходов к портам и далее до станций погашения потока. Расчет проводится по ребрам графа, если по участку потоки следуют в обоих направлениях, то строятся два ребра, и расчет ведется по каждому направлению. В качестве максимальных потоков, которые передаются по ребрам графа (участкам), принимаются провозные и пропускные способности участков (млн т/год). Граф должен быть замкнутым, т.е. от каждой станции входа или зарождения потока, в границах железнодорожных магистралей и подходов к портам, должен быть потенциальный путь следования до любой станции погашения потока.

Для модели подходов к портам характерны следующие компоненты:

ребра графа с расчетной пропускной (провозной) способностью (e) (участки сети железных дорог);

узлы-источники, генерирующие поток (s) (станции входа (зарождения) потока в рамках модели);

узлы-стоки (или приемники), "поглощающие" поступающий поток (t) (станции погашения (выхода) потока);

поток, передаваемый по ребрам (f) (млн т/год или размеры движения грузовых поездов, следующие от станций входа (зарождения) до станций выхода (погашения).

Сеть движения потока (или потоковая сеть) представляет собой направленный граф, ребрами которого являются железнодорожные участки, а узлами графа - станции, разделяющие транспортные потоки по направлениям.

Для графа обязательно выполнение следующих условий:

наличие не менее одного узла-источника (станции зарождения потока), являющегося границей разрабатываемого графа;

наличие не менее одного узла-стока (станции погашения потока), являющегося границей разрабатываемого графа;

станции зарождения или погашения грузо- или поездопотока, расположенные в границах рассматриваемых подходов к портам (при наличии), должны быть представлены в виде узлов-источников или стоков внутри графа.

В соответствии с Методикой определения пропускной и провозной способностей инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июля 2018 г. N 266 (далее - Методика N 266), и Инструкцией по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги", утвержденной распоряжением открытого акционерного общества "Российские железные дороги" от 4 марта 2022 г. N 545/р (далее - Инструкция N 545/р) <1>, расчет пропускной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования проводится с использованием расчетных железнодорожных участков, перечень которых утверждается владельцем железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

--------------------------------

<1> В редакции распоряжений ОАО "РЖД" от 16 декабря 2022 г. N 3340/р и от 14 февраля 2023 г. N 324/р.

Для определения показателей пропускной и провозной способностей, предусмотренных федеральным проектом, формируется перечень участков, совокупность провозных (пропускных) способностей которых характеризует соответствующий показатель.

В течение года (до декабря отчетного года) значение показателя остается неизменным и принимается равным годовому значению за предыдущий год во всех отчетных месяцах.

Железнодорожные участки на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна представляют собой часть сети железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги", обеспечивающей пропуск поездо- и грузопотоков в направлении портов Азово-Черноморского бассейна: Новороссийск (включая нефтебазу "Грушовая"), Туапсе, Таганрог, Ростов, Азов, Ейск, Темрюк, Кавказ и Тамань с выходом на ФГУП "Крымская железная дорога".

Железнодорожные участки, используемые для оценки провозных способностей подходов к портам Азово-Черноморского бассейна:

- участки Куйбышевской ж.д. - филиала ОАО "РЖД": Южный обход Самарского ж.д. узла; Дема (Блок Пост 1606 км) - Самара (Кинель); Самара (Безенчук) - Сызрань I - Возрождение;

- участки Южно-Уральской ж.д, - филиала ОАО "РЖД": Оренбург - Красногвардеец II - Кинель; Новоперелюбская - Красногвардеец II;

- участки Приволжской ж.д. - филиала ОАО "РЖД": Возрождение - Сенная - Саратов (Липовский); Саратов (Ивановский) - Волгоград (Гумрак); Волгоград (Гумрак) - Котельниково; Волжский - Аксарайская II (Кигаш); Аксарайская - Астрахань II - Олейниково; Новоперелюбская - Пугачевск - Сенная; Чагра - Пугачевск - Ершов - Урбах - Анисовка; Урбах - Верхний Баскунчак; Ильмень - Петров Вал; Салтыковка - Курдюм; Аткарск - Сенная;

- участки Северо-Кавказской ж.д. - филиала ОАО "РЖД": Котельниково - Сальск - Тихорецкая - Краснодар - Энем I - Крымская - Новороссийск; Разъезд 9 км - Вышестеблиевская - Тамань-Пассажирская; Юровский - Анапа; Красная Стрела - Темрюк; Вышестеблиевская - Кавказ; Лихая - Морозовская; Староминская - Тимашевская - Ейск; Сохрановка - Миллерово - Лихая - Батайск - Тимашевская - Гречаная - Разъезд 9 км - Крымская - Грушевая; Тимашевская - Краснодар-Сортировочный; Кизитеринка - Таганрог; Батайск - Азов; Батайск - Хапры; Замчалово - Гуково; Батайск - Кавказская - Армавир-Ростовский - Кривенковская - Туапсе-Сортировочная; Туапсе-Сортировочная - Адлер; Кавказская - Краснодар-Сортировочный; Кривенковская - Энем I; Сальск - Батайск; Козырьки - Гречаная; Олейниково - Кизляр - Сулак; Кизляр - Червленная-Узловая; Сулак - Червленная-Узловая; Червленная-Узловая - Махачкала; Махачкала - Минеральные Воды - Армавир-Туапсинский;

- участки Юго-Восточной ж.д. - филиала ОАО "РЖД": Ртищево - Тамбов - Кочетовка; Кочетовка - Грязи - Воронеж - Лиски - Сохрановка.

1.2 Общий порядок расчета суммарной пропускной и провозной способностей подходов к портам

1. Определяются границы рассматриваемых железнодорожных магистралей и подходов к портам.

2. Формируется целевая модель графа, ребрами которого являются железнодорожные участки, а узлами графа - станции, разделяющие транспортные потоки по направлениям.

3. На построенном графе определяются станции входа (зарождения) и выхода (погашения) поездо- и грузопотока (в т.ч. внутри железнодорожных магистралей и подходов к портам при их наличии).

4. Определяется максимальный поток направленного графа:

4.1. На ребрах графа отображаются значения пропускных (в грузовых поездах) или провозных (млн т/год) способностей железнодорожных участков, определенные в соответствии с Методикой N 266 и Инструкцией N 545/р <2>. Порядок определения провозной способности изложен в пункте 1.4 Приложения к Методике, Плановые значения пропускных и провозных способностей должны соответствовать целевым показателям паспортов инвестиционных проектов, направленных на модернизацию железнодорожной инфраструктуры с развитием пропускных и провозных способностей. При этом расчет суммарной провозной способности железнодорожных магистралей и подходов к портам должен производиться в соответствии с положениями пункта 1.5 Приложения к Методике.

--------------------------------

<2> Проведение расчетов использования пропускной и провозной способностей предусмотрено для вагонного парка, находящегося под единым управлением перевозчика.

4.2. Последовательно осуществляется пропуск расчетного грузо- или поездопотока от станций его входа до станций выхода (погашения), производя учет пропущенных потоков на ребрах графа (вычитая из его пропускной (провозной) способности пропущенный поездо- или грузопоток) до момента их насыщения (исчерпания пропускных (провозных) способностей железнодорожного участка).

4.3. После насыщения ребер графа выделяется путь следования потока по ненасыщенным ребрам графа (участкам, обладающим резервами пропускной или провозной способностей) и осуществляется пропуск дополнительных потоков (по параллельным ходам).

4.4. При отсутствии возможности пропуска дополнительного потока по параллельным ходам в границах железнодорожных магистралей и подходов к портам (исчерпании пропускных (провозных) способностей участков), совокупность насыщенных ребер является характерным сечением, учет пропущенных потоков по которому, при проследовании одного и того же потока по нескольким насыщенным ребрам графа, производится по одному из ребер - ближайшему к станциям погашения потока.

4.5. Сумма величин поездо- и грузопотоков, которые могут быть пропущены по участкам при текущем техническом оснащении, принятом для расчета, является пропускной (провозной) способностью подходов к портам.

4.6. При наличии данных о фактически исполненных перевозках или их потребных объемах на перспективу (в детализации млн т/год от станции отправления до станции назначения) расчет суммарной провозной способности подходов к портам производится аналогично пунктам 3, 4.2 - 4.4 Приложения к Методике. При этом производится учет как внутренних, так и экспортных потоков, которые могут быть пропущены по характерному сечению от каждого узла-источника к узлу-стоку при заданной конфигурации подходов к портам с учетом приоритетности их построения на графе.

Результирующая провозная способность подходов к портам должна обеспечивать:

освоение грузопотоков, предусмотренных федеральным проектом;

освоение прочих грузопотоков, корреспондирующих в границах железнодорожных магистралей и подходов к портам в соответствии с параметрами утвержденных паспортов комплексных инвестиционных проектов с учетом положений пункта 1.5 Приложения к Методике.

5. Определенные по результатам расчета с указанными условиями участки с исчерпанной провозной способностью (характерное сечение) используется для дальнейшего мониторинга хода реализации федерального проекта и определения приоритетности очередности мероприятий по увеличению пропускной (провозной) способности участков.

6. При утверждении актуализированных целевых показателей инвестиционных проектов, обусловленных изменением производственных планов, объемов финансирования или сроков реализации мероприятий, производится корректировка планируемых показателей суммарной провозной и пропускной способностей железнодорожных магистралей и подходов к портам с уточнением границ железнодорожных магистралей и подходов к портам, минимальных сечений и очередности реализации мероприятий.

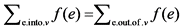

1.3 Определение максимального потока направленного графа

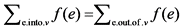

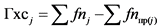

С каждым ребром (e) связывается пропускная (провозная) способность - неотрицательное число "ce", рассчитываемое в соответствии с Методикой N 266 и Инструкцией N 545/р, на соответствующий рассматриваемый период с учетом пассажирского движения. Величина потока, передаваемого по ребру (e), называется его мощностью - f(e). Поток (f) должен обладать следующими свойствами:

величина потока через ребро не может превышать его пропускную (провозную) способность: то есть должно выполняться условие 0 <= f(e) <= ce;

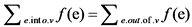

для каждого узла, отличного от источника и стока, величина входного потока должна быть равна величине выходного потока (сумма входящих потоков в станцию, не являющуюся станицей зарождения или погашения грузо- или поездопотоков, должна соответствовать сумме выходящих потоков с данной станции), т.е. выполняется условие:

, [1.1]

, [1.1]

где

- сумма значений потока по всем ребрам, входящим в узел, гр.п-дов/сутки (млн т/год);

- сумма значений потока по всем ребрам, входящим в узел, гр.п-дов/сутки (млн т/год);

- сумма значений потока по всем ребрам, выходящим из узла, гр.п-дов/сутки (млн т/год).

- сумма значений потока по всем ребрам, выходящим из узла, гр.п-дов/сутки (млн т/год).

Перед построением потока необходимо установить приоритетность пропуска грузо- или поездопотока от источников его входа или зарождения в грузовом направлении (с учетом источников, расположенных внутри подходов к портам).

Основная алгоритмическая задача для потоковой сети (расчетных железнодорожных магистралей и подходов к портам, представленных в виде направленного графа) найти поток максимально возможной величины.

Для определения максимально возможной величины потока направленного графа производится построение потоков по ребрам графа начинается с ближайших станций его зарождения к станциям его погашения.

Суммарной пропускной или провозной способностью направленного графа является сумма потоков, которые могут быть переданы по насыщенным ребрам, расположенным между станциями входа (зарождения) и выхода (погашения) потоков, с учетом возможностей пропуска дополнительного местного потока по ненасыщенным ребрам. При этом насыщенным называется ребро, на котором поток достигает его пропускной (провозной) способности, т.е. выполняется условие f(e)= ce.

Для железнодорожных магистралей и подходов к портам величина максимального потока от источника к стоку соответствует пропускной (провозной) способности характерного сечения, расположенного между источниками и стоками.

Алгоритм определения максимального потока направленного графа или характерного сечения приведен ниже:

1. На сформированной модели графа построить некоторый поток (fn) от источника к стоку с учетом приоритетности пропуска.

2. Осуществить учет пропущенного потока (fn) на ребрах графа, с определением оставшегося после пропуска потока резерва пропускной способности (с гр.п-дов/сутки (млн т/год):

cрез = ce - fn, [1.2]

при этом необходимо соблюдать следующие условия:

для ребер графа, по которым проследовал поток (fn) при выполнении равенства: cрез = 0, ребра считаются насыщенным и дальнейший пропуск потока по ним невозможен;

при дальнейшем построении потоков на графе от источников к стокам обеспечить насыщение одного из ребер графа.

3. Последовательно осуществлять выполнение пунктов 1 и 2 представленного алгоритма, пропуская поток по ненасыщенным ребрам графа, с учетом приоритетности пропуска, вариативности следования потоков и технологических особенностей работы подходов к портам (при наличии) до момента достижения такой конфигурации насыщения ребер графа (исчерпания резервов пропускных (провозных) способностей), когда дальнейший пропуск потоков от источников к стокам невозможен.

4. Рассмотреть ненасыщенные ребра графа на предмет возможности пропуска дополнительного потока от источников, расположенных в границах подходов к портам.

5. Принять множество насыщенных ребер графа (участков с исчерпанной пропускной (провозной) способностью), с учетом возможности пропуска дополнительного потока, за характерное (минимальное) сечение подходов к портам.

При выполнении пункта 2 представленного алгоритма образуется новое насыщенное ребро (участок с исчерпанной пропускной (провозной) способностью), а т.к. число ребер графа конечно, то пункты 3 и 4 представленного алгоритма могут быть выполнены лишь конечное число раз, поэтому указанный алгоритм обязательно построит максимальный поток за конечное число шагов.

Таким образом, по итогам выполнения конечного числа шагов (обусловленного количеством вариантов пропуска потока по ребрам) формируется характерное сечение, характеризующее максимальную возможность пропуска потока, а также, при наличии данных о мощностях источников (грузовой базы), определяется объем невозможного к пропуску при заданных условиях потока.

Для расчета целевых показателей федерального проекта и мониторинга их достижения расчет выполняется исходя из следующих условий:

величины пропускной и провозной способностей по ребрам графа (f(e) соответствуют периоду начала реализации федерального проекта и этапам ввода в эксплуатацию объектов;

параметр провозной способности в млн т/год определяется на основании пропускных способностей участков на начало соответствующего года и их увеличения с учетом планов ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры в течение года (расчетное средневзвешенное значение по итогам года);

величины потоков по ребрам графа (f(e) должны соответствовать периоду максимальной мощности инвестиционного проекта.

Характерным сечением, определенным по результатам поиска максимального потока, целесообразно руководствоваться при планировании очередности мероприятий по ликвидации ограничений в пропускной способности.

При ежегодном мониторинге пропускных (провозных) способностей подходов к портам характерные сечения могут уточняться относительно предыдущих периодов в связи с последовательным развитием железнодорожной инфраструктуры и усилением пропускных и провозных способностей.

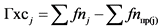

Сумма потоков (![]() , млн т/год) пропущенных по характерному (минимальному) сечению будет являться максимальным потоком сети или пропускной (провозной) способностью подходов к портам (Гхсi, млн т):

, млн т/год) пропущенных по характерному (минимальному) сечению будет являться максимальным потоком сети или пропускной (провозной) способностью подходов к портам (Гхсi, млн т):

, [1.3]

, [1.3]

где

![]() - максимальный грузопоток, который пропущен по j-ому участку, млн т/год. Определяется графоаналитическим способом и зависит от конфигурации полигона, расположения точек зарождения и погашения грузопотока;

- максимальный грузопоток, который пропущен по j-ому участку, млн т/год. Определяется графоаналитическим способом и зависит от конфигурации полигона, расположения точек зарождения и погашения грузопотока;

- сумма грузопотока, пропущенная по участкам характерного сечения, млн т/год: для подходов к портам Азово-Черноморского бассейна назначением на станции Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог, расположенные за характерным сечением, а также в направлении железнодорожных пунктов пропуска Дербент, Адлер и назначением на станции ФГУП "Крымская железная дорога", млн т/год.

- сумма грузопотока, пропущенная по участкам характерного сечения, млн т/год: для подходов к портам Азово-Черноморского бассейна назначением на станции Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог, расположенные за характерным сечением, а также в направлении железнодорожных пунктов пропуска Дербент, Адлер и назначением на станции ФГУП "Крымская железная дорога", млн т/год.

При наличии источников потока между характерным сечением и станциями погашения, который в рамках модели может быть пропущен от станции входа до станций выхода по ненасыщенным ребрам графа, значения соответствующего потока суммируются с максимальным грузопотоком, который пропущен по участкам характерного сечения.

Значения провозных способностей по участкам, составляющим характерное сечение, определяются в соответствии с пунктом 1.4 Приложения к Методике.

1.4 Порядок определения провозной способности железнодорожных участков (ребер графа)

Максимальное количество миллионов тонн груза, которое может быть перевезено по железнодорожному участку за год в зависимости от его технического оснащения, при заданном числе пассажирских поездов и принятой системы организации движения, считается провозной способностью этого железнодорожного участка.

Расчету подлежат значения расчетной и наличной провозной способностей.

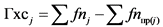

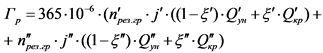

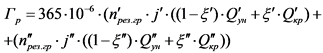

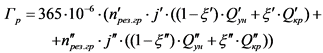

Расчетная провозная способность учитывает нормативные значения коэффициентов надежности транспортного обслуживания и суточного бюджета времени на текущее содержание инфраструктуры и плановые виды ремонта технических устройств (определяются с учетом положений Инструкции N 545/р). Расчетная провозная способность (Гр, млн т/год) определяется по формуле:

, [1.4]

, [1.4]

где

![]() ,

, ![]() - результирующие технически допустимые размеры грузового движения по расчетному железнодорожному участку в нечетном и четном направлениях с учетом допустимого уровня заполнения пропускной способности (определяются с учетом положений Инструкции N 545/р), груз. поездов/сут;

- результирующие технически допустимые размеры грузового движения по расчетному железнодорожному участку в нечетном и четном направлениях с учетом допустимого уровня заполнения пропускной способности (определяются с учетом положений Инструкции N 545/р), груз. поездов/сут;

![]() ,

, ![]() - унифицированная масса брутто грузовых поездов на участке и нечетном и четном направлениях за расчетный период, т;

- унифицированная масса брутто грузовых поездов на участке и нечетном и четном направлениях за расчетный период, т;

![]() ,

, ![]() - критическая масса брутто грузовых поездов на участке в нечетном и четном направлениях за расчетный период, т;

- критическая масса брутто грузовых поездов на участке в нечетном и четном направлениях за расчетный период, т;

j', j" - отношение массы состава не по к массе состава брутто (с учетом порожнего вагонопотока, следующего в грузовых поездах в нечетном и четном направлениях);

![]() ,

, ![]() - доля поездов критической массы, которые могут быть пропущены в нечетном и четном направлениях в зависимости от его технического оснащения и принятой системы организации движения.

- доля поездов критической массы, которые могут быть пропущены в нечетном и четном направлениях в зависимости от его технического оснащения и принятой системы организации движения.

Расчетная провозная способность расчетного участка определяется также отдельно для нечетного и четного направлений движения.

Определение годовых значений провозной способности (Ггр год, млн т/год) на железнодорожных линиях с устойчивой высокой сезонностью пассажирских перевозок осуществляется по формуле:

Ггр год = iлетоГлето + (12 - iлето) Гвне сез, [1.5]

где

iлето - число месяцев периода летних пассажирских перевозок;

Глето - провозная способность в период летних пассажирских перевозок, млн т/месяц;

Гвне сез - провозная способность в месяцы вне периода летних пассажирских перевозок, млн т/месяц.

При существенных изменениях размеров движения пассажирских поездов различных категорий в разные календарные периоды года среднегодовые значения провозной способности (млн т/год) для грузового движения определяются по формуле:

, [1.6]

, [1.6]

где

Di - число дней в календарном периоде i;

Ггрi - провозная способность в календарном периоде i, млн/сут.

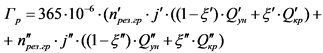

Наличная провозная способность учитывает действующее путевое развитие и техническое оснащение инфраструктуры, соотношение размеров движения поездов различных категорий, длительно действующие предупреждения об ограничении скорости, значения фактических коэффициентов надежности транспортного обслуживания и суточного бюджета времени на текущее содержание инфраструктуры и плановые виды ремонта технических устройств (определяются с учетом положений Инструкции N 545/р) на основе актуальных данных расчетного периода. Наличная провозная способность (Гнал, млн т/год) определяется по формуле:

Гнал = 365 · 10-6 · nрез.гр · Qбрутто · j, [1.7]

где

nрез.гр - результирующие технически допустимые размеры грузового движения по расчетному железнодорожному участку в грузовом направлении с учетом допустимого уровня заполнения пропускной способности, поездов/сут.;

Qбрутто - средняя масса брутто грузовых поездов, проследующих по участку в грузовом направлении за расчетный период с учетом структуры грузопотоков, т;

j - отношение массы состава нетто к массе состава брутто (с учетом порожнего вагонопотока, следующего в грузовых поездах в грузовом направлении).

Данная формула используется для расчета провозной способности при отсутствии данных о фактических поездопотоках. Однако в связи с технологическими особенностями работы участков сети железных дорог в месяцы максимальных перевозок, исполненные размеры грузового движения (nмакс исп) могут достигать расчетных значений пропускной способности элементов железнодорожной инфраструктуры (перегоны, станции, устройства тягового электроснабжения), а иногда превышать их.

К таким случаям относятся:

использование резервных тяговых трансформаторов устройств тягового электроснабжения для пропуска поездопотока в часы интенсивных перевозок;

пропуск грузовых поездов на нитки графика пассажирских поездов.

Соответственно, при выполнении условия nрез.гр > nмакс.исп провозная способность определяется:

Гнал = 365 · 10-6 · (Qнетто · nмакс.исп. +

+ (Qун · j - (nрез.гр - nмакс.исп.))), [1.8]

где nмакс.исп. - исполненные размеры грузового движения, проследовавшие по участку за отчетный период в среднем за сутки месяца максимальных перевозок, поездов/сут.;

Qнетто - средняя масса нетто грузовых поездов, проследовавших по участку в грузовом направлении за расчетный период, т;

Qун - унифицированная норма массы грузового поезда в грузовом направлении, т.

При выполнении условия nрез.гр <= nмакс.исп. формула должна применяться в виде:

Гнал = 365 · 10-6 · Qбрутто · j · nмакс.исп, [1.9]

Таким образом, при неполном заполнении пропускной способности учитывается ее резерв, который может быть заполнен поездами унифицированной массы. При условии превышения уровня заполнения пропускной способности расчет провозной способности осуществляется с учетом фактически пропущенных поездопотоков.

Наличная провозная способность расчетного участка определяется отдельно для нечетного и четного направлений движения.

1.5 Общий порядок определения учетного (расчетного) заполнения провозной способности

При реализации перевозок структура грузопотока, запланированная на стадии выполнения расчетов по развитию инфраструктуры полигона, может отличаться от фактически сложившейся, в связи с чем необходимо производить учет заполнения провозной способности характерного сечения, позволяющий приводить в сопоставимые условия фактические объемы перевозок.

Параметрами структуры грузопотока, оказывающими влияние на заполнение провозной способности участков, являются: изменение фактической структуры грузопотока относительно запланированной; фактический объем конкурирующего грузопотока, который следует в попутном направлении, назначением на станции, расположенные внутри полигона до характерного сечения; фактический объем конкурирующего грузопотока, который следует в попутном направлении, назначением на железнодорожные пункты пропуска, расположенные до характерного сечения; движение хозяйственных поездов для доставки грузов и работников на объекты строительства и эксплуатации инфраструктуры.

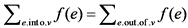

Приведение в сопоставимые условия фактических объемов перевозок (Гприв, млн т/год) производится по формуле:

, [1.10]

, [1.10]

где

![]() - приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению, млн т;

- приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению, млн т;

![]() - приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению с учетом влияния грузопотоков в направлении железнодорожных пунктов пропуска Дербент, Адлер, а также в направлении ФГУП "Крымская железная дорога", млн т;

- приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению с учетом влияния грузопотоков в направлении железнодорожных пунктов пропуска Дербент, Адлер, а также в направлении ФГУП "Крымская железная дорога", млн т;

![]() - приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению с учетом влияния от движения хозяйственных поездов для обеспечения строительно-монтажных работ, млн т;

- приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению с учетом влияния от движения хозяйственных поездов для обеспечения строительно-монтажных работ, млн т;

![]() - приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению с учетом влияния конкурирующих грузопотоков, млн т.

- приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению с учетом влияния конкурирующих грузопотоков, млн т.

Расчет компонентов ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() при приведении в сопоставимые условия фактических объемов перевозок выполняется на основе данных статистического учета открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в соответствии с Методикой расчета планируемых и фактических показателей провозной и пропускной способностей железнодорожных магистралей и подходов к портам (в направлении портов и пограничных переходов), утвержденной распоряжением открытого акционерного общества "Российские железные дороги" от 14 июля 2020 г. N 1511/р.

при приведении в сопоставимые условия фактических объемов перевозок выполняется на основе данных статистического учета открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в соответствии с Методикой расчета планируемых и фактических показателей провозной и пропускной способностей железнодорожных магистралей и подходов к портам (в направлении портов и пограничных переходов), утвержденной распоряжением открытого акционерного общества "Российские железные дороги" от 14 июля 2020 г. N 1511/р.

Приложение N 2

Утверждена

приказом Минтранса России

от 28 ноября 2024 г. N 421

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ "СУММАРНАЯ ПРОВОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ УЧАСТКОВ

НА ПОДХОДАХ К МОРСКИМ ПОРТАМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАССЕЙНА"

1. Настоящая Методика разработана в соответствии:

с перечнем поручений по итогам стратегических сессий Правительства Российской Федерации по национальным проектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы" 8 июля 2024 г. от 12 августа 2024 г. N ММ-П50-26234;

с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288;

с Порядком разработки (корректировки) и утверждения методик расчета показателей национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 июля 2024 г. N 399;

с требованиями национального стандарта Российской Федерации "ГОСТ Р 71136-2023. Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации. Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. N 1521-ст.

2. Настоящая Методика применяется для расчета показателя "Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Северо-Западного бассейна" (далее - показатель) (код П03067-Т3) в целях мониторинга федерального проекта "Развитие опорной сети железных дорог" (Т3) национального проекта "Эффективная транспортная система" (Т), разрабатываемого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

3. Показатель характеризует максимальное количество миллионов тонн груза, которое может быть пропущено по железнодорожным магистралям и подходам к портам за год до основных станций погашения (портов) поездо- и грузопотока в зависимости от их технической оснащенности и принятого способа организации движения поездов.

4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя, а также формирование и предоставление (распространение) информации по нему, является Министерство транспорта Российской Федерации.

5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (далее - информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей Методикой.

Сроки расчета показателя в информационной системе:

ежемесячно - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (оперативные данные);

ежегодно - не позднее 8-го рабочего дня января года, следующего за отчетным (оперативные данные), для уточнения годовых данных - не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода.

6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации с ежемесячной периодичностью по состоянию на 1-ое число месяца, следующего за отчетным, в информационной системе на основании значений компонентов, сохраняемых на уровне фактических значений предыдущего отчетного года до момента фактического увеличения уровня провозной способности.

Так, в течение года ежемесячные плановые значения показателя остаются неизменными и принимаются равными годовому значению за предыдущий год во всех отчетных месяцах.

Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации с ежегодной периодичностью по состоянию на 1-ое число месяца года, следующего за отчетным.

7. Предельное значение показателя стремится к бесконечности.

8. Сроки предоставления (распространения) информации по показателю:

ежемесячно - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (оперативные данные);

ежегодно - не позднее 8-го рабочего дня января года, следующего за отчетным (для уточнения годовых данных - не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным).

9. Единица измерения показателя по Российской Федерации - миллион тонн в год (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения - 550).

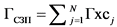

10. Показатель (ГСЗП) рассчитывают по формуле:

,

,

где

Гхсj - провозная способность железнодорожного участка, входящего в характерное сечение j-го полигона, которая может быть использована для провоза грузопотоков в сообщении с морскими портами (без учета пропуска грузопотока во внутреннем и импортном сообщениях, следующего в направлении портов назначением на станции Октябрьской железной дороги, находящиеся за характерным сечением), млн т/год;

j - железнодорожный участок;

N - количество железнодорожных участков, входящих в характерное сечение j-го полигона.

11. Компонент Гхсj рассчитывают в соответствии с разделом 1.3 Приложения к настоящей Методике.

12. Источником информации для компонента Гхсj при расчете ежегодного показателя являются данные управленческого учета по показателю "провозная способность участка", формируемые и собираемые открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" в соответствии с Инструкцией по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги", утвержденной распоряжением открытого акционерного общества "Российские железные дороги" от 4 марта 2022 г. N 545/р без использования информационных систем. Расчет компонента Гхсj, используемого в целях настоящей Методики, производится графоаналитическим способом путем построения графов полигона и не содержится в отчетных формах.

13. Информация по компоненту Гхсj при расчете ежегодного Показателя предоставляется в информационную систему ежегодно - не позднее 7-го рабочего дня года, следующего за отчетным (для уточнения годовых данных - не позднее 17 апреля года, следующего за отчетным).

14. Верификация данных по компоненту ![]() обеспечивается ОАО "РЖД" посредством проверки полноты и корректности предоставленных данных, а также их арифметической точности.

обеспечивается ОАО "РЖД" посредством проверки полноты и корректности предоставленных данных, а также их арифметической точности.

Приложение

к Методике

ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ НА ПОДХОДАХ

К ПОРТАМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАССЕЙНА (МОДЕЛЬ)

1.1 Выбор подходов к портам для расчета целевого показателя. Построение модели (графа) расчетных подходов к портам

Под подходами к портам понимается укрупненная часть сети железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги", включающая участки, обеспечивающие следование грузопотоков в направлении объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных федеральным проектом "Развитие опорной сети железных дорог" (далее - федеральный проект).

Границами железнодорожных магистралей и подходов к портам являются основные станции погашения поездо- и грузопотока (порты и пограничные переходы), а также технические станции, расположенные на наиболее удаленных участках с наличием объектов инвестиций (необходимых для освоения планируемых объемов перевозок) от основных станций погашения поездо- и грузопотока.

Границы железнодорожных магистралей и подходов к портам уточняются при актуализации целевых показателей паспортов инвестиционных проектов в соответствии с необходимостью реализации дополнительных мероприятий по развитию пропускных способностей или отмены необходимости их реализации.

Для определения значений показателей федерального проекта предусматривается построение модели (графа) для расчетных железнодорожных магистралей и подходов к портам. Моделью (графом) является совокупность ребер и узлов, описывающих железнодорожные магистрали и подходы к портам в соответствии с ранее определенными границами. Станции, являющиеся источниками потока в рамках модели, соединяются ребрами графа с опорными станциями железнодорожных магистралей и подходов к портам и далее до станций погашения потока. Расчет проводится по ребрам графа, если по участку потоки следуют в обоих направлениях, то строятся два ребра, и расчет ведется по каждому направлению. В качестве максимальных потоков, которые передаются по ребрам графа (участкам), принимаются провозные и пропускные способности участков (млн т/год). Граф должен быть замкнутым, т.е. от каждой станции входа или зарождения потока, в границах железнодорожных магистралей и подходов к портам, должен быть потенциальный путь следования до любой станции погашения потока.

Для модели подходов к портам характерны следующие компоненты:

ребра графа с расчетной пропускной (провозной) способностью (e) (участки сети железных дорог);

узлы-источники, генерирующие поток (s) (станции входа (зарождения) потока в рамках модели);

узлы-стоки (или приемники), "поглощающие" поступающий поток (t) (станции погашения (выхода) потока);

поток, передаваемый по ребрам (f) (млн т/год или размеры движения грузовых поездов, следующие от станций входа (зарождения) до станций выхода (погашения).

Сеть движения потока (или потоковая сеть) представляет собой направленный граф, ребрами которого являются железнодорожные участки, а узлами графа - станции, разделяющие транспортные потоки по направлениям.

Для графа обязательно выполнение следующих условий:

наличие не менее одного узла-источника (станции зарождения потока), являющегося границей разрабатываемого графа;

наличие не менее одного узла-стока (станции погашения потока), являющегося границей разрабатываемого графа;

станции зарождения или погашения грузо- или поездопотока, расположенные в границах рассматриваемых подходов к портам (при наличии), должны быть представлены в виде узлов-источников или стоков внутри графа.

В соответствии с Методикой определения пропускной и провозной способностей инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июля 2018 г. N 266 (далее - Методика N 266), и Инструкцией по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги", утвержденной распоряжением открытого акционерного общества "Российские железные дороги" от 4 марта 2022 г. N 545/р (далее - Инструкция N 545/р) <1>, расчет пропускной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования проводится с использованием расчетных железнодорожных участков, перечень которых утверждается владельцем железнодорожной инфраструктуры общего пользования. Для определения показателей пропускной и провозной способностей, предусмотренных федеральным проектом, формируется перечень участков совокупность провозных (пропускных) способностей которых характеризует соответствующий показатель.

--------------------------------

<1> В редакции распоряжений ОАО "РЖД" от 16 декабря 2022 г. N 3340/р и от 14 февраля 2023 г. N 324/р.

В течение года (до декабря отчетного года) значение показателя остается неизменным и принимается равным годовому значению за предыдущий год во всех отчетных месяцах.

Определение железнодорожных подходов для расчета показателей суммарной провозной способности проекта "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна" осуществляется исходя из задачи обеспечения пропуска заданного грузопотока, предусмотренного показателем федерального проекта.

В связи с наличием ограничений в пропускной способности тягового электроснабжения на участках Свердловской железной дороги, в качестве восточной границы подходов к портам принят Екатеринбургский железнодорожный узел точка, в которой концентрируются основные грузопотоки, следующие с востока России в северо-западном направлении и далее распределяются между двумя альтернативными ходами: направлением Екатеринбург-Сортировочный - Пермь-Сортировочная - Вологда I - порты Северо-Запада и Екатеринбург-Сортировочный - Казань - Москва - порты Северо-Запада.

В качестве южной границы принято направление Екатеринбург - Сортировочный - Казань - Москва - порты Северо-Запада, т.к. более южные направления в значительно меньшей степени обеспечивают перевозки грузов в сообщении с Северо-Западным регионом России.

Железнодорожные участки, используемые для оценки провозных способностей подходов к портам Северо-Западного бассейна:

- участки Свердловской железной дороги: Екатеринбург-Сортировочный (искл.) - Пермь-Сортировочная; Пермь-Сортировочная - Чепца; Екатеринбург-Сортировочный (искл.) - Дружинино;

- участки Горьковской железной дороги: Чепца - Лянгасово; Лянгасово - Котельнич I; Котельнич I - Свеча; Дружинино - Юдино; Юдино - Канаш; Канаш - Арзамас I; Арзамас I - Муром I; Муром I - Черусти; Котельнич I - Нижний Новгород-Сортировочный; Нижний Новгород-Сортировочный - Петушки;

- участки Северной железной дороги: Свеча - Паприха; Паприха - Вологда I; Вологда I - Кошта; Александров - Ярославль-Главный; Ярославль-Главный - Сонково; Ярославль-Главный - Паприха; Вологда I - Коноша; Коноша - Обозерская; Обозерская - Маленьга;

- участки Московской железной дороги; Черусти - Куровская; Петушки - Орехово-Зуево; Куровская - Дмитров; Дмитров - Савелово;

- участки Октябрьской железной дороги: Кошта - Волховстрой I; Волховстрой I - Мга; Мга - Гатчина-Товарная-Балтийская; Гатчина-Товарная-Балтийская - Веймарн; Веймарн - Котлы II; Котлы II - Лужская; Волховстрой I - Беломорск; Беломорск - Мурманск; Маленьга - Беломорск; Невель - Новосокольники - Дно - Батецкая - Владимирская; Дно - Псков - Луга I - Гатчина-Варшавская; Луга I - Батецкая, Савелово - Сонково; Сонково - Ирса; Ирса - Мга; Мга - Санкт-Петербургский железнодорожный узел (Санкт-Петербург - Сортировочный-Московский); Санкт-Петербургский железнодорожный узел (Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский) - Автово, Новый Порт; Поварово - Тосно, Мга - Ржевка; Ржевка - Пискаревка; Санкт-Петербургский железнодорожный узел (Дача Долгорукова) - Пискаревка; Пискаревка - Ручьи; Ручьи - Лосево; Лосево - Каменногорск; Каменногорск - Выборг; Выборг - Высоцк; Пискаревка - Парголово; Парголово - Зеленогорск; Зеленогорск - Выборг.

1.2 Общий порядок расчета суммарной пропускной и провозной способностей подходов к портам

1. Определяются границы рассматриваемых железнодорожных магистралей и подходов к портам.

2. Формируется целевая модель графа, ребрами которого являются железнодорожные участки, а узлами графа - станции, разделяющие транспортные потоки по направлениям.

3. На построенном графе определяются станции входа (зарождения) и выхода (погашения) поездо- и грузопотока (в т.ч. внутри железнодорожных магистралей и подходов к портам при их наличии).

4. Определяется максимальный поток направленного графа:

4.1. На ребрах графа отображаются значения пропускных (в грузовых поездах) или провозных (в млн т/год) способностей железнодорожных участков, определенные в соответствии с Методикой N 266 и Инструкцией N 545/р <2>. Порядок определения провозной способности изложен в пункте 1.4 Приложения к Методике. Плановые значения пропускных и провозных способностей должны соответствовать целевым показателям паспортов инвестиционных проектов, направленных на модернизацию железнодорожной инфраструктуры с развитием пропускных и провозных способностей. При этом расчет суммарной провозной способности железнодорожных магистралей и подходов к портам должен производиться в соответствии с положениями пункта 1.5 Приложения к Методике.

--------------------------------

<2> Проведение расчетов использования пропускной и провозной способностей предусмотрено для вагонного парка, находящегося под единым управлением перевозчика

4.2. Последовательно осуществляется пропуск расчетного грузо- или поездопотока от станций его входа до станций выхода (погашения), производя учет пропущенных потоков на ребрах графа (вычитая из его пропускной (провозной) способности пропущенный поездо- или грузопоток) до момента их насыщения (исчерпания пропускных (провозных) способностей железнодорожного участка).

4.3. После насыщения ребер графа выделяется путь следования потока по ненасыщенным ребрам графа (участкам, обладающим резервами пропускной или провозной способностей) и осуществляется пропуск дополнительных потоков (по параллельным ходам).

4.4. При отсутствии возможности пропуска дополнительного потока по параллельным ходам в границах железнодорожных магистралей и подходов к портам (исчерпании пропускных (провозных) способностей участков), совокупность насыщенных ребер является характерным сечением, учет пропущенных потоков по которому, при проследовании одного и того же потока по нескольким насыщенным ребрам графа, производится по одному из ребер - ближайшему к станциям погашения потока.

4.5. Сумма величин поездо- и грузопотоков, которые могут быть пропущены по участкам при текущем техническом оснащении, принятом для расчета, является пропускной (провозной) способностью подходов к портам.

4.6. При наличии данных о фактически исполненных перевозках или их потребных объемах на перспективу (в детализации млн т/год от станции отправления до станции назначения) расчет суммарной провозной способности подходов к портам производится аналогично пунктам 3, 4.2 - 4.4 Приложения к Методике. При этом производится учет как внутренних, так и экспортных потоков, которые могут быть пропущены по характерному сечению от каждого узла-источника к узлу-стоку при заданной конфигурации подходов к портам с учетом приоритетности их построения на графе.

Результирующая провозная способность подходов к портам должна обеспечивать:

освоение грузопотоков, предусмотренных целевыми показателями федерального проекта;

освоение прочих грузопотоков, корреспондирующих в границах железнодорожных магистралей и подходов к портам в соответствии с параметрами утвержденных паспортов комплексных инвестиционных проектов с учетом положений пункта 1.5 Приложения к Методике.

5. Определенные по результатам расчета с указанными условиями участки с исчерпанной провозной способностью (характерное сечение) используются для дальнейшего мониторинга хода реализации федерального проекта и определения приоритетности очередности мероприятий по увеличению пропускной (провозной) способности участков.

6. При утверждении актуализированных целевых показателей инвестиционных проектов, обусловленных изменением производственных планов, объемов финансирования или сроков реализации мероприятий, производится корректировка планируемых показателей суммарной провозной и пропускной способностей железнодорожных магистралей и подходов к портам с уточнением границ железнодорожных магистралей и подходов к портам, минимальных сечений и очередности реализации мероприятий.

1.3 Определение максимального потока в сети

С каждым ребром (e) связывается пропускная (провозная) способность - неотрицательное число "ce", рассчитываемое в соответствии с Методикой N 266 и Инструкцией N 545/р, на соответствующий рассматриваемый период с учетом пассажирского движения.

Величина потока, передаваемого по ребру (e), называется его мощностью - f(e). Поток (f) должен обладать следующими свойствами:

величина потока через ребро не может превышать его пропускную (провозную) способность: то есть должно выполняться условие 0 <= f(e) <= ce;

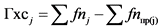

для каждого узла, отличного от источника и стока, величина входного потока должна быть равна величине выходного потока (сумма входящих потоков в станцию, не являющуюся станицей зарождения или погашения грузо- или поездопотоков, должна соответствовать сумме выходящих потоков с данной станции), т.е. выполняется условие:

, [1.1]

, [1.1]

где

- сумма значений потока по всем ребрам, входящим в узел, груз. поездов/сутки (млн т/год);

- сумма значений потока по всем ребрам, входящим в узел, груз. поездов/сутки (млн т/год);

- сумма значений потока по всем ребрам, выходящим из узла, груз. поездов/сутки (млн т/год).

- сумма значений потока по всем ребрам, выходящим из узла, груз. поездов/сутки (млн т/год).

Перед построением потока необходимо установить приоритетность пропуска грузо- или поездопотока от источников его входа или зарождения в грузовом направлении (с учетом источников, расположенных внутри подходов к портам).

Основная алгоритмическая задача для потоковой сети (расчетных железнодорожных магистралей и подходов к портам, представленных в виде направленного графа) найти поток максимально возможной величины.

Для определения максимально возможной величины потока направленного графа производится построение потоков по ребрам графа начинается с ближайших станций его зарождения к станциям его погашения.

Суммарной пропускной или провозной способностью направленного графа является сумма потоков, которые могут быть переданы по насыщенным ребрам, расположенным между станциями входа (зарождения) и выхода (погашения) потоков, с учетом возможностей пропуска дополнительного местного потока по ненасыщенным ребрам. При этом насыщенным называется ребро, на котором поток достигает его пропускной (провозной) способности, т.е. выполняется условие f(e) = ce.

Для железнодорожных магистралей и подходов к портам величина максимального потока от источника к стоку соответствует пропускной (провозной) способности характерного сечения, расположенного между источниками и стоками.

Алгоритм определения максимального потока направленного графа или характерного сечения приведен ниже:

1. На сформированной модели графа построить некоторый поток (fn) от источника к стоку с учетом приоритетности пропуска.

2. Осуществить учет пропущенного потока (fn) на ребрах графа, с определением оставшегося после пропуска потока резерва пропускной способности (cрез).

cрез = ce - fn, [1.2]

при этом необходимо соблюдать следующие условия:

для ребер графа, по которым проследовал поток (fn) при выполнении равенства: cрез = 0, ребра считаются насыщенными и дальнейший пропуск потока по ним невозможен;

при дальнейшем построении потоков на графе от источников к стокам обеспечить насыщение одного из ребер графа.

3. Последовательно осуществлять выполнение пунктов 1 и 2 представленного алгоритма, пропуская поток по ненасыщенным ребрам графа, с учетом приоритетности пропуска, вариативности следования потоков и технологических особенностей работы подходов к портам (при наличии) до момента достижения такой конфигурации насыщения ребер графа (исчерпания резервов пропускных (провозных) способностей), когда дальнейший пропуск потоков от источников к стокам невозможен.

4. Рассмотреть ненасыщенные ребра графа на предмет возможности пропуска дополнительного потока от источников, расположенных в границах и подходов к портам;

5. Принять множество насыщенных ребер графа (участков с исчерпанной пропускной (провозной) способностью), с учетом возможности пропуска дополнительного потока, за характерное (минимальное) сечение подходов к портам.

При выполнении пункта 2 представленного алгоритма образуется новое насыщенное ребро (участок с исчерпанной пропускной (провозной) способностью), а т.к. число ребер графа конечно, то пункты 3 и 4 представленного алгоритма могут быть выполнены лишь конечное число раз, поэтому указанный алгоритм обязательно построит максимальный поток за конечное число шагов.

Таким образом, по итогам выполнения конечного числа шагов (обусловленного количеством вариантов пропуска потока по ребрам) формируется характерное сечение, характеризующее максимальную возможность пропуска потока, а также, при наличии данных о мощностях источников (грузовой базы), определяется объем невозможного к пропуску при заданных условиях потока.

Для расчета целевых показателей федерального проекта и мониторинга их достижения расчет выполняется исходя из следующих условий:

величины пропускной и провозной способностей по ребрам графа (f(e) соответствуют периоду начала реализации федерального проекта и этапам ввода в эксплуатацию объектов;

параметр провозной способности в млн тонн за год определяется на основании пропускных способностей участков на начало соответствующего года и их увеличения с учетом планов ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры в течение года (расчетное средневзвешенное значение по итогам года);

величины потоков по ребрам графа (f(e) должны соответствовать периоду максимальной мощности инвестиционного проекта.

Характерным сечением, определенным по результатам поиска максимального потока, целесообразно руководствоваться при планировании очередности мероприятий по ликвидации ограничений в пропускной способности.

При ежегодном мониторинге пропускных (провозных) способностей подходов к портам характерные сечения могут уточняться относительно предыдущих периодов в связи с последовательным развитием железнодорожной инфраструктуры и усилением пропускных и провозных способностей.

Сумма потоков (![]() , млн т/год) пропущенных по характерному (минимальному) сечению будет являться максимальным потоком сети или пропускной (провозной) способностью подходов к портам (Гхсi, млн т):

, млн т/год) пропущенных по характерному (минимальному) сечению будет являться максимальным потоком сети или пропускной (провозной) способностью подходов к портам (Гхсi, млн т):

, [1.3]

, [1.3]

где

![]() - максимальный грузопоток, который пропущен по j-ому участку, млн т/год. Определяется граф-аналитическим способом и зависит от конфигурации полигона, расположения точек зарождения и погашения грузопотока;

- максимальный грузопоток, который пропущен по j-ому участку, млн т/год. Определяется граф-аналитическим способом и зависит от конфигурации полигона, расположения точек зарождения и погашения грузопотока;

- сумма грузопотока, пропущенная по участкам характерного сечения, млн т/год: для подходов к портам Северо-Западного бассейна назначением на станции Октябрьской железной дороги, расположенные за характерным сечением, а также в направлении железнодорожных пунктов пропуска Октябрьской железной дороги, млн т/год.

- сумма грузопотока, пропущенная по участкам характерного сечения, млн т/год: для подходов к портам Северо-Западного бассейна назначением на станции Октябрьской железной дороги, расположенные за характерным сечением, а также в направлении железнодорожных пунктов пропуска Октябрьской железной дороги, млн т/год.

При наличии источников потока между характерным сечением и станциями погашения, который в рамках модели может быть пропущен от станции входа до станций выхода по ненасыщенным ребрам графа, значения соответствующего потока суммируются с максимальным грузопотоком, который пропущен по участкам характерного сечения.

Значения провозных способностей по участкам, составляющим характерное сечение, определяются в соответствии с пунктом 1.4 Приложения к Методике.

1.4 Порядок определения провозной способности железнодорожных участков (ребер графа)

Максимальное количество миллионов тонн груза, которое может быть перевезено по железнодорожному участку за год в зависимости от его технического оснащения, при заданном числе пассажирских поездов и принятой системы организации движения, считается провозной способностью этого железнодорожного участка.

Расчету подлежат значения расчетной и наличной провозной способностей.

Расчетная провозная способность учитывает нормативные значения коэффициентов надежности транспортного обслуживания и суточного бюджета времени на текущее содержание инфраструктуры и плановые виды ремонта технических устройств (определяются с учетом положений Инструкции N 545/р). Расчетная провозная способность (Гр, млн т/год) определяемся по формуле:

, [1.4]

, [1.4]

где

![]() ,

, ![]() - результирующие технически допустимые размеры грузового движения по расчетному железнодорожному участку в нечетном и четном направлениях с учетом допустимого уровня заполнения пропускной способности (определяются с учетом положений Инструкции N 545/р), груз. поездов/сут;

- результирующие технически допустимые размеры грузового движения по расчетному железнодорожному участку в нечетном и четном направлениях с учетом допустимого уровня заполнения пропускной способности (определяются с учетом положений Инструкции N 545/р), груз. поездов/сут;

![]() ,

, ![]() - унифицированная масса брутто грузовых поездов на участке и нечетном и четном направлениях за расчетный период, т;

- унифицированная масса брутто грузовых поездов на участке и нечетном и четном направлениях за расчетный период, т;

![]() ,

, ![]() - критическая масса брутто грузовых поездов на участке в нечетном и четном направлениях за расчетный период, т;

- критическая масса брутто грузовых поездов на участке в нечетном и четном направлениях за расчетный период, т;

j', j" - отношение массы состава не по к массе состава брутто (с учетом порожнего вагонопотока, следующего в грузовых поездах в нечетном и четном направлениях);

![]() ,

, ![]() - доля поездов критической массы, которые могут быть пропущены в нечетном и четном направлениях в зависимости от его технического оснащения и принятой системы организации движения.

- доля поездов критической массы, которые могут быть пропущены в нечетном и четном направлениях в зависимости от его технического оснащения и принятой системы организации движения.

Расчетная провозная способность расчетного участка определяется также отдельно для нечетного и четного направлений движения.

Определение годовых значений провозной способности (Ггр год, млн т/год) на железнодорожных линиях с устойчивой высокой сезонностью пассажирских перевозок осуществляется по формуле:

Ггр год = iлетоГлето + (12 - iлето) Гвне сез, [1.5]

где

iлето - число месяцев периода летних пассажирских перевозок;

Глето - провозная способность в период летних пассажирских перевозок, млн т/месяц;

Гвнесез - провозная способность в месяцы вне периода летних пассажирских перевозок, млн т/месяц.

При существенных изменениях размеров движения пассажирских поездов различных категорий в разные календарные периоды года среднегодовые значения провозной способности (млн т/год) для грузового движения определяются по формуле:

, млн т/год [1.6]

, млн т/год [1.6]

где

Di - число дней в календарном периоде i;

Ггрi - провозная способность в календарном периоде i, млн т/сут.

Наличная провозная способность учитывает действующее путевое развитие и техническое оснащение инфраструктуры, соотношение размеров движения поездов различных категорий, длительно действующие предупреждения об ограничении скорости, значения фактических коэффициентов надежности транспортного обслуживания и суточного бюджета времени на текущее содержание инфраструктуры и плановые виды ремонта технических устройств (определяются с учетом положений Инструкции N 545/р) на основе актуальных данных расчетного периода. Наличная провозная способность (Гнал, млн т/год) определяется по формуле:

Гнал = 365 · 10-6 · nрез.гр · Qбрутто · j, [1.7]

где

nрез.гр - результирующие технически допустимые размеры грузового движения по расчетному железнодорожному участку в грузовом направлении с учетом допустимого уровня заполнения пропускной способности, поездов/сут.;

Qбрутто - средняя масса брутто грузовых поездов, проследующих по участку в грузовом направлении за расчетный период с учетом структуры грузопотоков, т;

j - отношение массы состава нетто к массе состава брутто (с учетом порожнего вагонопотока, следующего в грузовых поездах в грузовом направлении).

Данная формула используется для расчета провозной способности при отсутствии данных о фактических поездопотоках. Однако в связи с технологическими особенностями работы участков сети железных дорог в месяцы максимальных перевозок, исполненные размеры грузового движения (nмакс.исп) могут достигать расчетных значений пропускной способности элементов железнодорожной инфраструктуры (перегоны, станции, устройства тягового электроснабжения), а иногда превышать их.

К таким случаям относятся:

использование резервных тяговых трансформаторов устройств тягового электроснабжения для пропуска поездопотока в часы интенсивных перевозок;

пропуск грузовых поездов на нитки графика пассажирских поездов.

Соответственно, при выполнении условия nрез.гр > nмакс.исп провозная способность определяется:

Гнал = 365 · 10-6 · (Qнетто · nмакс.исп. +

+ (Qун · j · (nрез.гр - nмакс.исп.))), [1.8]

где

nмакс.исп. - исполненные размеры грузового движения, проследовавшие по участку за отчетный период в среднем за сутки месяца максимальных перевозок, поездов/сут.;

Qнетто - средняя масса нетто грузовых поездов, проследовавших по участку в грузовом направлении за расчетный период, т;

Qун - унифицированная норма массы грузового поезда в грузовом направлении, т.

При выполнении условия nрез.гр <= nмакс.исп формула должна применяться в виде:

Гнал = 365 · 10-6 · Qбрутто · j · nмакс.исп, [1.9]

Таким образом, при неполном заполнении пропускной способности учитывается ее резерв, который может быть заполнен поездами унифицированной массы. При условии превышения уровня заполнения пропускной способности расчет провозной способности осуществляется с учетом фактически пропущенных поездопотоков.

Наличная провозная способность расчетного участка определяется отдельно для нечетного и четного направлений движения.

1.5 Общий порядок определения учетного (расчетного) заполнения провозной способности

При реализации перевозок структура грузопотока, запланированная на стадии выполнения расчетов по развитию инфраструктуры полигона, может отличаться от фактически сложившейся, в связи с чем необходимо производить учет заполнения провозной способности характерного сечения, позволяющий приводить в сопоставимые условия фактические объемы перевозок.

Параметрами структуры грузопотока, оказывающими влияние на заполнение провозной способности участков, являются: изменение фактической структуры грузопотока относительно запланированной; фактический объем конкурирующего грузопотока, который следует в попутном направлении, назначением на станции, расположенные внутри полигона до характерного сечения; фактический объем конкурирующего грузопотока, который следует в попутном направлении, назначением на железнодорожные пункты пропуска, расположенные до характерного сечения; движение хозяйственных поездов для доставки грузов и работников на объекты строительства и эксплуатации инфраструктуры.

Приведение в сопоставимые условия фактических объемов перевозок (Гприв, млн т/год) производится по формуле:

, [1.10]

, [1.10]

где

![]() - приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению, млн т;

- приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению, млн т;

![]() - приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению с учетом влияния грузопотоков в направлении железнодорожных пунктов пропуска Октябрьской железной дороги, млн т;

- приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению с учетом влияния грузопотоков в направлении железнодорожных пунктов пропуска Октябрьской железной дороги, млн т;

![]() - приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению с учетом влияния от движения хозяйственных поездов для обеспечения строительно-монтажных работ, млн т;

- приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению с учетом влияния от движения хозяйственных поездов для обеспечения строительно-монтажных работ, млн т;

![]() - приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению с учетом влияния конкурирующих грузопотоков, млн т.

- приведенный к планируемой структуре грузопоток по характерному сечению с учетом влияния конкурирующих грузопотоков, млн т.

Расчет компонентов ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() при приведении в сопоставимые условия фактических объемов перевозок выполняется на основе данных статистического учета открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в соответствии с Методикой расчета планируемых и фактических показателей провозной и пропускной способностей железнодорожных магистралей и подходов к портам (в направлении портов и пограничных переходов), утвержденной распоряжением открытого акционерного общества "Российские железные дороги" от 14 июля 2020 г. N 1511/р.

при приведении в сопоставимые условия фактических объемов перевозок выполняется на основе данных статистического учета открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в соответствии с Методикой расчета планируемых и фактических показателей провозной и пропускной способностей железнодорожных магистралей и подходов к портам (в направлении портов и пограничных переходов), утвержденной распоряжением открытого акционерного общества "Российские железные дороги" от 14 июля 2020 г. N 1511/р.

Приложение N 3

Утверждена

приказом Минтранса России

от 28 ноября 2024 г. N 421

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ "СУММАРНАЯ ПРОВОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ

МАГИСТРАЛЕЙ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА"

1. Настоящая Методика разработана в соответствии:

с перечнем поручений по итогам стратегических сессий Правительства Российской Федерации по национальным проектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы" 8 июля 2024 г. от 12 августа 2024 г. N ММ-П50-26234;

с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288;

с Порядком разработки (корректировки) и утверждения методик расчета показателей национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 июля 2024 г. N 399;

с требованиями национального стандарта Российской Федерации "ГОСТ Р 71136-2023. Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации. Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. N 1521-ст.

2. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Суммарная провозная способность магистралей Восточного полигона" (далее - показатель) (код П02608-Т3) федерального проекта "Развитие опорной сети железных дорог" (Т3) национального проекта "Эффективная транспортная система" (Т), разрабатываемого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

3. Показатель характеризует максимальное количество миллионов тонн груза, которое может быть пропущено по железнодорожным магистралям за год до основных станций погашения (портов и пограничных переходов Дальнего Востока) поездо- и грузопотока в зависимости от их технической оснащенности и принятого способа организации движения поездов.

4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя, а также формирование и предоставление (распространение) информации по нему, является Министерство транспорта Российской Федерации.

5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (далее - информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей Методикой.

Сроки расчета показателя в информационной системе:

ежемесячно - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (оперативные данные);

ежегодно не позднее 8-го рабочего дня января года, следующего за отчетным (оперативные данные), для уточнения годовых данных - не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.