"МР 3.1.3/3.5.2.0323-23. 3.1.3. Кровяные инфекции. 3.5.2. Дезинсекция. Организация и проведение акарицидных обработок в природных очагах Крымской геморрагической лихорадки. Методические рекомендации"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждаю

Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека,

Главный государственный санитарный врач

Российской Федерации

А.Ю.ПОПОВА

25 апреля 2023 г.

3.1.3. КРОВЯНЫЕ ИНФЕКЦИИ

3.5.2. ДЕЗИНСЕКЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АКАРИЦИДНЫХ ОБРАБОТОК

В ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МР 3.1.3/3.5.2.0323-23

1. Разработаны ФКУЗ "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора (Тохов Ю.М., Куличенко А.Н., Малецкая О.В.); ФБУН "Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора (Германт О.М., Ахмедшина М.Б., Алексеев М.А., Рославцева С.А.); ФБУН "Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций" Роспотребнадзора (Шпынов С.Н); Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю (Ермаков А.В., Ковальчук И.В., Дылев А.А.); ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный медицинский университет" Минздрава России (Топчий М.В., Балабан О.А., Чурилова Т.М.); ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный университет" (Луцук С.Н., Дьяченко Ю.В., Толоконников В.П.); Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства - филиал ФГБНУ "Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр" (Кошкина Н.А., Колесников В.И., Горячая Е.В.).

2. Утверждены руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой "25" апреля 2023 г.

3. Введены впервые.

I. Область применения

1.1. Методические рекомендации (далее - МР) определяют тактику и порядок работ по подготовке и выполнению акарицидных обработок в природных очагах Крымской геморрагической лихорадки (далее - КГЛ) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями <1>.

--------------------------------

<1> Главы X, XVIII СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021, регистрационный N 62500), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587); от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) (далее - СанПиН 3.3686-21).

1.2. МР предназначены для специалистов органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также могут быть использованы специалистами в области ветеринарии <2>, органами исполнительной власти Российской Федерации, муниципальными образованиями, хозяйствующими субъектами, организовывающими проведение акарицидных обработок на принадлежащей им территории, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, обеспечивающими проведение дезинфекционных мероприятий и выполняющими дезинфекционные работы (услуги).

--------------------------------

<2> Статья 1.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии".

II. Общие положения

2.1. Иксодовые клещи (семейство Ixodidae) обитают в природных биотопах разных климатических зон, являются облигатными кровососами и передают человеку и животным при кровососании возбудителей опасных инфекций <3>.

--------------------------------

<3> Пункты 959 - 961 главы X СанПиН 3.3686-21.

2.2. Для Российской Федерации наиболее актуальными природно-очаговыми болезнями, связанными с клещами, являются клещевой энцефалит, КГЛ, иксодовые клещевые боррелиозы. После присасывания иксодовых клещей, возможно, микст-инфицирование человека возбудителями этих и ряда других инфекций, например, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, туляремии, риккетсиозов <4>.

--------------------------------

<4> Пункт 966 главы X СанПиН 3.3686-21.

2.3. Современная стратегия обеспечения благополучия населения на территориях сочетанных природных очагов инфекционных болезней, связанных с иксодовыми клещами, состоит в одновременной профилактике всего комплекса инфекций. В связи с отсутствием средств специфической профилактики КГЛ ключевое значение принадлежит акарицидным обработкам - важной части неспецифических профилактических мер.

2.4. Эпидемиологическую ситуацию по инфекциям, возбудителей которых передают иксодовые клещи, в значительной степени осложняют стойкость и активность их природных очагов, а также расширение ареалов переносчиков, увеличение их численности.

2.5. На протяжении многих лет природный очаг КГЛ находится в активном состоянии. Эпидемически неблагополучная в отношении КГЛ обстановка отмечается на большей части территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, происходит расширение границ очага и нарастание его активности.

Заболевания людей регистрируют преимущественно среди жителей сельской местности. В большинстве случаев заражение людей происходит при уходе за сельскохозяйственными животными.

2.6. Основной переносчик и резервуар вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки - клещ Hyalomma marginatum marginatum (Koch, 1844), который имеет обширный ареал распространения в полупустынной и степной ландшафтных зонах. Основными местами обитания H. marginatum являются пастбища, заселенные грачами лесополосы, забурьяненные участки, неубранные стога сена, свалки и другие типичные объекты.

2.7. Борьба с иксодовыми клещами имеет определяющее значение в неспецифической профилактике КГЛ и складывается из комплекса мероприятий, направленных на уничтожение клещей, находящихся на сельскохозяйственных, домашних животных и в природных биотопах.

2.8. Органы исполнительной власти Российской Федерации, муниципальные образования, юридические лица, индивидуальные предприниматели, хозяйствующие субъекты, граждане, руководители садовоогородных кооперативов, а также руководители летних детских загородных оздоровительных организаций, расположенных в зоне природных очагов (или зонах риска) КГЛ, перед началом и в течение эпидемического сезона организовывают проведение акарицидных обработок на принадлежащей им территории в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями <5>.

--------------------------------

<5> Пункты 986, 1000, 1001 главы X, пункты 1555 - 1565 главы XVIII СанПиН 3.3686-21.

III. Планирование работ по профилактике

Крымской геморрагической лихорадки

3.1. Подготовку и планирование акарицидных обработок территорий рекомендуется начинать с получения информации о размерах пастбищных, пахотных, луговых и лесных угодий.

3.2. Для пастбищ дополнительно учитываются расстояние до населенных мест городских и сельских поселений (далее - населенные пункты), ландшафтно-географические особенности прилегающих территорий (например, водоемы, агроценозы, пасеки, рекреационные зоны), количество и виды выпасаемых сельскохозяйственных животных.

3.3. Не более чем за 10 дней до начала акарицидной обработки проводится энтомологическое обследование территории.

3.4. Энтомологическое обследование проводится с целью определения видового состава и численности иксодовых клещей в природном биотопе и принятия решения о целесообразности проведения противоклещевых обработок.

3.5. Сбор и учет иксодовых клещей проводится согласно методическим документам <6>.

--------------------------------

<6> МР 3.1.0322-23 "Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах инфекционных болезней", утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 13.04.2023.

3.6. Энтомологическое обследование проводит энтомолог (паразитолог, зоолог) (далее - специалист), владеющий методами обследования территорий, определением иксодовых клещей до вида, техникой безопасности при проведении обследований эндемичных по КГЛ территорий в соответствии с методическими документами <7>.

--------------------------------

<7> МУ 3.1.1.2488-09 "Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки", утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2009 (далее - МУ 3.1.1.2488-09).

3.7. Обследование территории проводится таким образом, чтобы охарактеризовать видовой состав и обилие клещей в разных биотопах. Сбор клещей рекомендуется проводить в разных точках биотопа, предварительно визуально определив наиболее благоприятные места для их обитания.

3.8. Сроки и места обследования рекомендуются специалистом, который может предлагать очередность обработок, руководствуясь степенью близости территорий, подлежащих обработке, к населенным пунктам, их посещаемостью и другими эпидемическими показателями, характеризующими контакт животных и человека с клещами в зависимости от условий конкретной обстановки.

3.9. Собранные клещи используются для установления показателей численности, определения вида, и, при необходимости, для лабораторного исследования с целью выявления инфицированных особей возбудителями КГЛ и других трансмиссивных инфекций.

3.10. Полученные данные (результаты) энтомологического обследования могут быть использованы для оформления обзора и прогноза состояния популяций и численности мелких млекопитающих и членистоногих - носителей и переносчиков возбудителей природно-очаговых болезней, эпизоотологической и эпидемиологической обстановки в субъекте Российской Федерации <8>

--------------------------------

<8> Приказ Роспотребнадзора от 14.01.2013 N 6 "Инструкция по оформлению обзора и прогноза численности мелких млекопитающих и членистоногих - носителей и переносчиков возбудителей природно-очаговых болезней в субъекте Российской Федерации".

3.11. По результатам энтомологического обследования рекомендуется составление акта, с информацией о дате и времени работ, о специалистах, проводивших и присутствовавших во время работы, использованном методе учета иксодовых клещей (см. главу IV).

IV. Организация и проведение акарицидных

обработок природных биотопов

4.1. Профилактические противоклещевые мероприятия на территории населенных пунктов проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями <9> и методическими документами <10>.

--------------------------------

<9> Пункты 1540 - 1560 главы XVIII СанПиН 3.3686-21.

<10> МУ 3.1.1.2488-09.

4.2. Задача противоклещевых мероприятий в природных биотопах - снизить уровень численности иксодовых клещей ниже порога эпидемической значимости (см. п. 4.7).

4.3. Современные акарицидные средства позволяют истребить активную часть популяции клещей, что приводит к отсутствию регистрации случаев присасывания клещей к людям и животным на обработанных территориях.

4.4. Для стабилизации ситуации по КГЛ рекомендуется проведение акарицидных обработок скота (см. п. 7.1).

4.5. Применение акарицидов для обработки природных биотопов с целью уничтожения клещей рода Hyalomma рекомендуется проводить при выявлении локальных участков высокого риска нападения на людей и животных клещей именно этого рода.

4.6. На основании анализа собранного материала, с учетом видового состава иксодовых клещей специалист может рекомендовать концентрации рабочего раствора акарицида и нормы расхода для обработки территории.

4.7. Показаниями к проведению акарицидных обработок является обилие клещей в период их максимальной сезонной и суточной активности, равное или превышающее 0,5 особей на 1 учетный флаго-км или флаго-час, или индекс обилия имаго H. marginatum на сельскохозяйственных животных более 2 экземпляров <11>.

--------------------------------

<11> Пункт 995 главы X СанПиН 3.3686-21.

4.8. Акарицидные обработки целесообразно координировать с организациями, проводящими работу в биотопах по защите растений от сельскохозяйственных вредителей. Данные мероприятия также способствуют снижению численности иксодовых клещей.

4.9. В каждом конкретном случае вопрос акарицидной обработки решается индивидуально в зависимости от результатов энтомологического и эпизоотологического обследования (обилие иксодовых клещей в биотопе и (или) на животных).

4.10. Обработку пастбищ рекомендуется проводить в следующие периоды:

- в ранневесенний период в зависимости от климатических условий - со второй половины марта по апрель (в это время пастбища в полную силу не используются, а иксодофауна находится в активном состоянии);

- в весенне-летний период в мае - июне;

- в осенний период в сентябре - октябре (уничтожение активных осенью иксодовых клещей).

4.11. Проведение акарицидных обработок осуществляется с использованием акарицидных средств, разрешенных для применения в качестве дезинфекционного средства <12>.

--------------------------------

<12> Пункты 993, 996 главы X СанПиН 3.3686-21.

4.11.1. Обрабатываются наиболее посещаемые населением участки территории, на которых возможен контакт с иксодовыми клещами в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями <13>.

--------------------------------

<13> Пункт 994 главы X СанПиН 3.3686-21.

4.11.2. При наличии эпидемиологических показаний (регистрация случаев присасывания клещей или заболеваний клещевыми инфекциями на принадлежащей территории) акарицидную обработку необходимо повторить с последующей оценкой эффективности проведенных работ <14>.

--------------------------------

<14> МУ 3.1.1.2488-09.

4.12. Акарицидные обработки целесообразно проводить в утренние или вечерние часы при благоприятных метеоусловиях (см. приложение 1 к настоящим МР).

К наиболее благоприятным метеорологическим условиям относятся: скорость ветра, не превышающая 3 - 5 м/с, и с учетом прогноза - отсутствие осадков в ближайшие 3 дня.

При больших скоростях ветра наблюдается интенсивное рассеивание препарата, что ведет к непроизвольным потерям.

Рекомендуется учитывать рельеф местности, от которого зависят перемещение, дисперсность и устойчивость облака аэрозоля. Например, на возвышенностях, в оврагах, лощинах возможно возникновение местных ветров, вследствие чего усиливается турбулентное перемещение и ускоряется рассеивание облака аэрозоля.

4.13. Основные условия для проведения акарицидных обработок территорий определены санитарно-эпидемиологическими требованиями <15>.

--------------------------------

<15> Пункт 997 главы X СанПиН 3.3686-21.

4.14. Информирование о начале акарицидных обработок обеспечивается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями <16>.

--------------------------------

<16> Пункт 1549 главы XVIII СанПиН 3.3686-21.

Рекомендуется информировать о начале акарицидных обработок:

- население, использующее пастбища для выпаса животных и проживающее вблизи обрабатываемой территории;

- владельцев пасек о местах и сроках проведения обработок и мерах по защите пчел;

- руководителей особо охраняемых природных территорий (заповедников), с указанием названий используемых акарицидных средств.

4.15. Обработка территорий расположенных вблизи рыбохозяйственных и питьевых водоемов осуществляется в соответствии с инструкциями по применению препаратов и методическими документами <17>.

--------------------------------

<17> Пункт 10.1.32 Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по медицинской дезинсекции", утвержденное руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2009 (далее - Р 3.5.2.2487-09).

4.16. Условия защиты пасек от воздействия акарицидного средства, в том числе ограничение лета пчел определяется согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям <18> в соответствии с инструкцией по применению препарата.

--------------------------------

<18> Пункт 1551 главы XVIII СанПиН 3.3686-21.

4.17. Во время обработки пастбищ и до момента начала его использования (до окончания "срока ожидания") рекомендуется перевести скот на стойловое содержание или на другое пастбище. При возможности целесообразно использовать систему сменных пастбищ.

4.18. После окончания акарицидной обработки рекомендуется составление акта, с информацией о дате и времени работ, погодных условиях, о специалистах, проводивших и присутствовавших при обработке, используемом акарициде, норме его расхода, типе применяемой аппаратуры и техники, планируемых датах проведения оценки эффективности обработки.

V. Рекомендуемые акарициды и их дозировки

5.1. По эпидемическим показаниям в природных очагах КГЛ для акарицидных обработок рекомендуется использование средств, разрешенных к применению в установленном порядке.

5.2. Для обработок природных биотопов против клещей родов Hyalomma, Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus рекомендуется применять акарицидные средства с увеличением их нормы расхода в 2,5 - 3 раза по сравнению с рекомендуемой для борьбы с клещами рода Ixodes при отсутствии в инструкции по применению средства специальных указаний <19>.

--------------------------------

<19> МУ 3.1.1.2488-09.

Рекомендуемые нормы расхода средств по действующему веществу для борьбы с иксодовыми клещами при крупнокапельном опрыскивании представлены в приложении 2 к настоящим МР.

5.3. При методе малообъемного опрыскивания возможно снижение дозы акарицида до 25%, при ультрамалообъемном опрыскивании до 40% [1].

5.4. Для индивидуальной противоклещевой защиты людей от нападения клещей при посещении необработанных территорий, в которых могут находиться клещи, рекомендуется применение специальных химических средств (акарицидных и акарицидно-репеллентных) для обработки верхней одежды.

VI. Оценка эффективности акарицидных

обработок природных биотопов

6.1. Одной из задач противоклещевых мероприятий является оценка эффективности истребления клещей-переносчиков.

6.2. После проведения акарицидных обработок природных биотопов (например, парки, скверы, оздоровительные базы, места массового отдыха и пребывания населения) проводится контроль согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям <20>.

--------------------------------

<20> Пункт 998 главы X СанПиН 3.3686-21.

После проведения акарицидных обработок пастбищ через 3 - 5 дней рекомендуется проводить контроль их эффективности.

6.3. Учеты иксодовых клещей повторяют в тех же точках, что и до обработки, сопоставляя число собранных клещей на 1 единицу учета до и после обработки, вычисляется ее эффективность в соответствии с пунктом 6.4.

6.4. Эффективность акарицидной обработки биотопа вычисляется в процентном соотношении: количество иксодовых клещей до проведения обработки и после. Также эффективность определяется при сравнении количества клещей на территории до и после обработки и его сопоставлении с количеством клещей на контрольной территории (расположенные поблизости участки, не подвергающиеся обработке).

Эффективность обработки рассчитывается согласно методическим документам <21>.

--------------------------------

<21> Пункт 4.3.16 МУ 3.1.1.2488-09.

Рекомендуемыми критериями оценки эффективности акарицидной обработки пастбищ считаются:

- низкая эффективность - при показателе менее 60%;

- средняя - от 61 до 79%;

- высокая - более 80%.

Обработка других территорий считается эффективной, если численность переносчиков не превышает 0,5 особей на 1 флаго-км или 1 час учета "на учетчика" <22>.

--------------------------------

<22> Пункт 998 главы X СанПиН 3.3686-21.

6.5. Рекомендуется проводить опросы ветеринарных работников, жителей населенных пунктов, уточняя степень заклещеванности сельскохозяйственных животных при выпасе на обработанной и не обработанной (контрольной) территории.

6.6. Низкая эффективность акарицидной обработки установленная при обследовании может быть связана с выпадением осадков после обработки, поломкой распыливающей аппаратуры, заниженной нормой расхода препарата.

6.7. По результатам оценки эффективности акарицидной обработки рекомендуется составление акта, с информацией о специалистах, проводивших обследование, методах и результатах учета численности иксодовых клещей, при необходимости - рекомендациями о проведении дополнительной обработки с описанием конкретных территорий, заключение и выводы об эффективности проведенных мероприятий (см. п. 6.4).

VII. Акарицидные обработки сельскохозяйственных животных

7.1. Для борьбы с иксодовыми клещами в животноводстве используется химический метод, обладающий быстрым профилактическим эффектом. Нанесение пестицидов на кожу животных проводятся различными способами в соответствии с инструкцией по применению препаратов, например, купанием в ваннах, опрыскиванием, нанесением аэрозолей и дустов с помощью распылительных баллонов.

Примеры приготовления рабочих растворов для обработок сельскохозяйственных животных представлены в приложении 3 к настоящим МР.

7.2. Задача противоклещевых мероприятий - снижение уровня численности иксодид ниже порога эпидемической опасности. Противоклещевые обработки сельскохозяйственных животных рекомендуется проводить в первые 10 дней после начала выпаса.

Рекомендуемым показателем для проведения акарицидной обработки является индекс обилия клещей H. marginatum 2 и более экземпляров, клещей родов Dermacentor, Rhipicephalus, Haemaphysalis - 5 и более экземпляров на одно животное <23>.

--------------------------------

<23> МУ 3.1.1.2488-09.

7.3. Эффективность акарицидной обработки сельскохозяйственных животных рекомендуется учитывать через 1 - 3 суток, сравнивая численность клещей до обработки и после нее.

7.4. Выбор метода применения препарата зависит от времени года, хозяйственных возможностей и других факторов. Зимой рекомендуется использовать дусты, а в теплое время - влажные методы обработки.

7.5. Для некоторых акарицидов разработан аэрозольный метод применения, при котором препарат под действием высокой температуры и сильной струи воздуха переводят в туманообразное состояние.

7.6. Купание животных в ваннах - наиболее эффективный способ борьбы с акарозами. При этом достигается полное и хорошее смачивание кожного покрова животных и уничтожение всех паразитирующих на них клещей <24>.

--------------------------------

<24> МУ 3.1.1.2488-09.

7.7. Наиболее распространенный способ накожной обработки животных - опрыскивание (крупнокапельное, малообъемное и ультрамалообъемное).

Крупнокапельное опрыскивание рекомендуется осуществлять с помощью автоматических устройств. При этом после включения опрыскивающей системы обеспечивается тщательное смачивание тела животного акарицидной жидкостью. Для каждого акарицида, в соответствии с инструкцией по препарату, вида животных и паразита устанавливается оптимальная экспозиция - точное время нанесения препарата на тело животного.

7.8. Для опрыскивания животных крупнокапельным методом применяются механизированные насосные установки в соответствии с техническими характеристиками, например, дезинфекционная установка Комарова (ДУК), дезинфекционная установка ЛСД.

7.9. Перед массовыми обработками, каждую партию препарата рекомендуется проверить сначала на небольших группах животных (5 - 15 голов) различной упитанности и возраста. Если у животных в течение 2 суток после обработки не отмечены признаки токсикоза, приступают к обработке всего поголовья.

7.10. При работе с препаратом в соответствии с инструкцией по применению препарата соблюдается осторожность, а также средства индивидуальной защиты <25>.

--------------------------------

<25> Пункт 10.1.3 Р 3.5.2.2487-09.

7.11. Кратность и интервал обработок скота против иксодовых клещей определяет ветеринарный специалист или собственник животных, при этом рекомендуется учитывать действующее вещество препарата, способ применения и срок его защитного действия.

7.12. Не рекомендуется обрабатывать больных и выздоравливающих животных, беременных (в последнюю треть беременности) и кормящих самок, подсосный и моложе 2-месячного возраста молодняк.

7.13. После акарицидной обработки животных использование молока и выбор срока убоя этих животных рекомендуется проводить в соответствии с инструкцией по применению конкретного препарата.

7.14. Собственникам животных рекомендуется вести учет о противоклещевых обработках животных, включая дату и использованные препараты.

VIII. Меры безопасности при работе с акарицидами

8.1. Работы, связанные с применением акарицидов, а также с их перевозкой, приемом, отпуском, хранением и уничтожением, проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требования <26> и методическими документами <27>.

--------------------------------

<26> Глава XII СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297), с изменением, внесенным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146); от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692); от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331) (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

<27> Пунктами 10.1.1 - 10.1.46 Р 3.5.2.2487-09.

Приложение 1

к МР 3.1.3/3.5.2.0323-23

ПЕРЕЧЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИ АКАРИЦИДНОЙ ОБРАБОТКЕ

Таблица 1

Таблица Поттса: снос капель диаметром 100 мкм

Скорость ветра, м/с

Снос капель, м

0,11

6,6

0,44

26,1

0,88

52,5

1,33

79,5

1,78

104,2

2,22

140,5

4,44

229,5

Таблица 2

Скорость оседания частиц водного тумана в воздухе

Дисперсные системы

Скорость оседания, см/с

Время оседания в помещении высотой 3 м

Высокодисперсные

0,00075 - 0,075

4,63 сут - 1,1 ч

Среднедисперсные

0,075 - 1,9

1,1 - 2,6 мин

Низкокапельные

1,9 - 27

2,6 мин - 11,1 с

Мелкокапельные

27 - 95

11,1 - 3,2 с

Крупнокапельные

95 - 162

3,2 - 1,9 с

Таблица 3

Оценка скорости ветра

Скорость ветра

Словесная характеристика

Признаки оценки скорости ветра

м/с

км/ч

балл Бофорта

0 - 0,5

0 - 1,8

0

Штиль

Дым поднимается отвесно или почти отвесно, листья неподвижны

0,6 - 1,7

1,9 - 5,1

1

Тихий ветер

Направление ветра определяется по дыму

1,8 - 3,3

5,2 - 11,7

2

Легкий ветер

Движение ветра чувствуется лицом, шелестят листья

3,4 - 5,2

11,8 - 18,7

3

Слабый ветер

Листья и тонкие ветви деревьев постоянно колышутся, ветер развивает легкие флаги

5,3 - 7,4

18,8 - 26,6

4

Умеренный ветер

Ветер поднимает пыль, приводит в движение тонкие ветви деревьев

7,5 - 9,8

26,7 - 35,3

5

Свежий ветер

Качаются толстые сучья деревьев

Таблица 4

Условия применения аэрозолей в зависимости

от метеорологической и топографической обстановки

Элементы метео- и топографической обстановки

Условия

оптимальные

удовлетворительные

неблагоприятные

На открытых территориях

Скорость ветра

От 0,6 до 1,5 м/с

От 1.6 до 2,5 м/с

Полное затишье или свыше 2,5 м/с

Характер ветра

Устойчивый по направлению, ровный

Порывистый, но устойчивый по направлению

Неровный и порывистый, неустойчивый по направлению

Время суток

Ранние утренние и вечерние часы. Днем только в пасмурную погоду

Ночью

Днем в солнечную погоду

Облачность

Сплошная в любое время

Переменная в дневное время

В ясную погоду днем

Осадки

Отсутствуют

Слабый моросящий дождь

Сильный дождь

Относительная влажность воздуха

Высокая

(85 - 96%)

Средняя

(70 - 80%)

Низкая

(40 - 60%)

Местность

Ровная

Слабопересеченная

Сильно пересеченная (овраги, возвышенности)

Приложение 2

к МР 3.1.3/3.5.2.0323-23

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ

ПРИ КРУПНОКАПЕЛЬНОМ ОПРЫСКИВАНИИ

N

Действующее вещество

Вид клещей

I. ricinus

D. reticulatus

D. marginatus

Haem punctata

R. rossicus

H. marginatum

Количество препарата на 1 га (л, кг)

1

Фентион - 40%

1

1

2,5

2

Фентион - 24 - 25%

2 - 2,5 <*>

3 - 3,75 <*>

4 - 4,5

3

Зета-циперметрин - 10%

0,5 - 0.75 <*>

1 - 1,25 <*>

1,5

4

Циперметрин - 25%

0,5 - 0,75 <*>

1 - 1,25 <*>

1,5

Примечание:

<*> - при густом растительном покрове.

Допускается использовать другие химические вещества с аналогичными или лучшими характеристиками.

Приложение 3

к МР 3.1.3/3.5.2. 0323-23

ПРИМЕРЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ОБРАБОТОК

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ПРЕПАРАТОМ ЦИПЕРИЛ 5%

Метод крупнокапельного опрыскивания

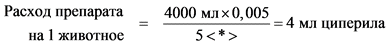

1. Расход рабочего раствора при обработке одной головы взрослого крупного рогатого скота методом крупнокапельного опрыскивания составляет 4000 мл. Рекомендуемая концентрация препарата - 0,005%.

Для приготовления четырех литров рабочего раствора требуется:

Метод малообъемного опрыскивания

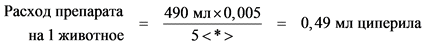

2. Расход рабочего раствора при обработке одной головы взрослого крупного рогатого скота методом МО составляет 490 мл. Рекомендуемая концентрация препарата - 0,005%.

Для приготовления 490 мл рабочего раствора требуется:

Метод ультрамалообъемного опрыскивания

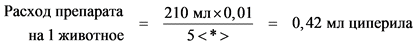

3. При обработке этим методом одной головы взрослого крупного рогатого скота расход рабочего раствора составляет 210 мл. Рекомендуемая концентрация препарата - 0,01%.

--------------------------------

Примечание:

<*> - в знаменателе указана концентрация действующего вещества в препарате.

НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

2. Федеральный закон от 14.05.1993 N 4979-1-ФЗ "О ветеринарии".

3. Федеральный закон от 01.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами".

4. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

5. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

6. Приказ Роспотребнадзора от 14.01.2013 N 6 "Инструкция по оформлению обзора и прогноза численности мелких млекопитающих и членистоногих - носителей и переносчиков возбудителей природно-очаговых болезней в субъекте Российской Федерации".

7. Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 N 635 "Об утверждении Ветеринарных правил проведения регионализации территории Российской Федерации".

8. Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по медицинской дезинсекции".

9. МУ 3.1.1.2488-09 "Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки".

10. МР 3.1.0322-23 "Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах инфекционных болезней".

11. Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел, утвержденная руководителем Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России 17.08.1998 N 13-4-2/1362.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Мельников Н.Н., Новожилов К.В., Пылова Т.Н. Химические средства защиты растений (пестициды). Справочник: - М.: Химия, 1980. - 288 с.

2. Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (этиология, эпидемиология, лабораторная диагностика): [монография]/С.Е. Смирнова. - М.: АТиСО, 2007. - 304 с. - 300 экз.

3. Обработка пастбищ против иксодовых клещей/А.Н. Логвинов, Ю.М. Тохов, С.Н. Луцук//Вестник АПК Ставрополья. 2014. N 4 (16). С. 115 - 117.

4. Современные подходы к минимизации эпидемической опасности трансмиссивных природно-очаговых инфекций/Ю.М. Тохов, И.В. Чумакова, А.Р. Эльканова//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Медицина. Фармация. 2011. N 16 (111). Вып. 15 - С. 266 - 269.

5. К изучению неспецифической профилактики Крымской геморрагической лихорадки/Ю.М. Тохов, И.В. Чумакова, А.Р. Эльканова, У.М. Ашибоков, А.А. Дылев//Журнал дезинфекционное дело. - N 1. - М. 2011. - С. 27 - 30.

6. Крымская геморрагическая лихорадка: [монография]/Г.Г. Онищенко, А.Н. Куличенко, О.В. Малецкая, Н.Ф. Василенко, Е.А. Манин, А.С. Волынкина, Д.А. Прислегина, О.В. Семенко; под ред. Г.Г. Онищенко, А.Н. Куличенко. - Воронеж: Фаворит, 2018. - 288 с. - 200 экз.

7. Анализ заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой в Российской Федерации в 2009 - 2018 гг. и прогноз на 2019 г./А.С. Волынкина, Н.Д. Пакскина, Е.С. Котенев, О.В. Малецкая, Л.И. Шапошникова, А.В. Колосов, Н.Ф. Василенко, Е.А. Манин, Д.А. Прислегина, Е.В. Яцменко,А.Н. Куличенко//Проблемы особо опасных инфекций. - 2019. - Вып. 1. - С. 26 - 31.

8. Современное состояние природного очага Крымской геморрагической лихорадки в Российской Федерации/Н.Ф. Василенко, Е.А. Манин, О.В. Малецкая, А.С. Волынкина, Д.А. Прислегина, О.В. Семенко, А.Н. Куличенко//Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2019. - N 4. - С. 46 - 52.

9. Природно-очаговые вирусные лихорадки на юге Европейской части России. Крымская геморрагическая лихорадка/О.В. Малецкая, Т.В. Таран, Д.А. Прислегина, В.М. Дубянский, А.С. Волынкина, О.В. Семенко, Н.Ф. Василенко, М.А. Тарасов, Н.В. Цапко//Проблемы особо опасных инфекций. - 2020, - N 4. - С. 75 - 80.

10. Анализ эпидемиологической ситуации по Крымской геморрагической лихорадке в Российской Федерации в 2020 г. и прогноз на 2021 г./А.С. Волынкина, О.В. Малецкая, О.Н. Скударева, И.В. Тищенко, Е.И. Василенко, Я.В. Лисицкая, Л.И. Шапошникова, А.В. Колосов, Д.В. Ростовцева, Н.Ф. Василенко, В.М. Дубянский, Д.А. Прислегина, Е.В. Яцменко, А.Н. Куличенко//Проблемы особо опасных инфекций. - 2021. - N 1. - С. 17 - 22.

11. Современное состояние природных очагов клещевых трансмиссивных инфекций на территории Ставропольского края/Н.Ф. Василенко, Д.А. Прислегина, Е.А. Манин, Л.И. Шапошникова, У.М. Ашибоков, А.С. Волынкина, Я.В. Лисицкая, О.В. Малецкая, А.Н. Куличенко//Здоровье населения и среда обитания. - 2021. - N 12. - С. 72 - 78.

12. Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2019 г.: аналитический обзор/авт.-сост. А.Н. Куличенко, О.В. Малецкая, Д.А. Прислегина, В.В. Махова, Т.В. Таран, Н.Ф. Василенко, Е.А. Манин, У.М. Ашибоков. - Ставрополь: Принт, 2022. - 92 с.

13. Эпидемиологическая ситуация по Крымской геморрагической лихорадке в Российской Федерации в 2021 г./А.С. Волынкина, О.В. Малецкая, О.Н. Скударева, Я.В. Лисицкая, Л.И. Шапошникова, Д.А. Прислегина, Е.И. Василенко, Ю.М. Тохов, И.В. Тищенко, А.В. Колосов, Д.В. Ростовцева, Н.Ф. Василенко, В.М. Дубянский, Е.В. Яцменко, А.Н. Куличенко//Проблемы особо опасных инфекций. - 2022. - N 2. - С. 6 - 11.