"Клинические рекомендации "Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: K21, K21.9, K21.0

Год утверждения (частота пересмотра): 2025

Пересмотр не позднее: 2027

ID: 402_2

Возрастная категория: Дети

Специальность:

Разработчик клинической рекомендации

Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов", Национальная ассоциация детских реабилитологов, Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Список сокращений

АР - антирефлюксная смесь

ГЭР - гастроэзофагеальный рефлюкс

ГЭРБ - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

ДГР - дуоденогастральный рефлюкс

ИПН - ингибиторы протонного насоса

КТ - компьютерная томография

МРТ - магнитно-резонансная томография

НПС - нижний пищеводный сфинктер

НЭРБ - неэрозивная рефлюксная болезнь

ПБ - пищевод Барретта

ПС - полисахариды

СГПОД - скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

УЗИ - ультразвуковое исследование

ЭГДС - эзофагогастродуоденоскопия

ХГД - хронический гастродуоденит

ЭКГ - электрокардиография

ЭРБ - эрозивная рефлюксная болезнь

H2-ГБ - блокаторы H2-гистаминовых рецепторов

Термины и определения

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) - непроизвольный ретроградный заброс желудочного либо желудочно-кишечного содержимого в пищевод.

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группы заболеваний или состояний)

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - это состояние, развивающееся в случаях, когда заброс содержимого желудка в пищевод вызывает причиняющие беспокойство симптомы и/или приводит к развитию осложнений [1]. У детей старшего возраста (в отличие от детей раннего возраста, когда в основе развития ГЭРБ большее значение морфо-функциональная незрелость и не характерны приведенные морфологические изменения слизистой оболочки пищевода) определение ГЭРБ может быть несколько расширено, где под ГЭРБ понимается хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и преимущественно гастроэзофагеальной зоны, характеризующееся регулярно повторяющимся забросом в пищевод желудочного и, в ряде случаев, желудочно-кишечного содержимого, что приводит к появлению клинических пищеводных и внепищеводных симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов, к повреждению слизистой оболочки дистального отдела пищевода с развитием в нем дистрофических изменений неороговевающего многослойного плоского эпителия, неэрозивного или эрозивно-язвенного эзофагита (рефлюкс-эзофагита), а у части больных цилиндроклеточной метаплазии, и другим рефлюкс-индуцированным патологическим состояниям [2].

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

ГЭРБ - многофакторное заболевание, непосредственной причиной которого является гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) - непроизвольное забрасывание желудочного либо желудочно-кишечного содержимого в пищевод, которое вследствие патологически высокой частоты и/или продолжительности эпизодов способно вызвать физико-химическое повреждение слизистой оболочки пищевода. Патогенез ГЭРБ определяется нарушением равновесного состояния (модель "весов") между факторами "агрессии" (гиперсекреция соляной кислоты; агрессивное воздействие лизолецитина, желчных кислот, панкреатического сока при дуодено-гастральном рефлюксе; некоторые лекарственные препараты и некоторые продукты питания) и факторами "защиты" (антирефлюксная функция кардии; резистентность слизистой оболочки пищевода, эффективный клиренс, своевременная эвакуация желудочного содержимого). Превалирование факторов агрессии при достаточной защите, дефекты защиты при неизмененном уровне агрессивных факторов, или же сочетание повышенной агрессивности внутрипросветной среды с недостаточной защитой приводит к развитию ГЭРБ.

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Согласно метаанализу, опубликованному в 2018 году, общемировая распространенность ГЭРБ составляет 13,3% (95% ДИ: 12,0 - 14,6%) [3]. В России распространенность ГЭРБ варьирует от 11,3 до 23,6% [4]. В детской популяции, согласно имеющимся публикациям, распространенность ГЭРБ в подростковом возрасте составляет 12,4 - 18,8% [5, 6].

В то же время ГЭРБ является распространенным состоянием у детей со следующими патологическими состояниями: неврологические нарушения (детский церебральный паралич, нейромышечные заболевания и т.д.), хронические заболевания легких, включая муковисцидоз, ожирение, после оперативного лечения пороков развития пищевода, выявляясь более чем в 70% случаев [7].

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

Гастроэзофагеальный рефлюкс (К 21):

К21.0 - Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом

К21.9 - Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита

Примечание: Клинические проявления пищеводного рефлюкса новорожденного (код МКБ-10: P78.8 Другие уточненные расстройства системы пищеварения в перинатальном периоде (Пищеводный рефлюкс новорожденного)) рассматриваются в соответствующих клинических рекомендациях.

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

1. Выделяют две основные формы ГЭРБ [1]:

- неэрозивную (НЭРБ) - ГЭРБ без видимых эрозивных повреждений слизистой оболочки пищевода (включая эндоскопически негативную ГЭРБ), составляющую примерно 60% всех случаев заболевания,

- эрозивную (эрозивный эзофагит) - характеризующуюся наличием эрозивных изменений слизистой оболочки пищевода, составляющую около 35%.

2. В случае эрозивной ГЭРБ (по результатам эндоскопического исследования) указывается стадия A - D по Лос-Анджелесской классификации.

3. Внепищеводные проявления ГЭРБ (при наличии):

- Бронхолегочные

- Оториноларингологические

- Кардиологические

- Стоматологические

4. Осложнения ГЭРБ (при наличии):

- Язва пищевода

- Кровотечение

- Перфорация

- Стриктура/стеноз пищевода

- Постгеморрагическая анемия

- Пищевод Барретта

Для оценки тяжести эрозивного рефлюкс-эзофагита применяется унифицированная Лос-Анджелесская классификация (1994 г) [8, 9, 10] (табл. 1).

Таблица 1 Лос-Анджелесская классификация тяжести эрозивного рефлюкс-эзофагита применяется унифицированная (1994 г) [8, 9, 10]

Стадия

Эндоскопические критерии

A*

Одно или более повреждение слизистой оболочки, каждое ![]() 5 мм в длину

5 мм в длину

B

По крайне мере, один дефект слизистой оболочки > 5 мм в длину, но не распространяющийся между вершинами соседних складок

C

По крайней мере, один дефект слизистой оболочки, распространяющийся между вершинами соседних складок, но не циркулярный (< 75% окружности пищевода)

D

Дефект, занимающий не менее 75% окружности пищевода

Осложнения

(отдельно!)

Язва, кровотечение, перфорация, стриктура, пищевод Барретта, аденокарцинома

--------------------------------

<*> Ограничением LA-классификации является отсутствие критериев для оценки неэрозивных изменений слизистой оболочки пищевода и пищеводно-желудочного соединения. Поэтому врачу-эндоскописту следует отдельно описывать в протоколе исследования признаки минимально выраженного или неэрозивного рефлюкс-эзофагита [11, 12].

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Принято выделять эзофагеальные и экстраэзофагеальные симптомы.

Эзофагеальные симптомы:

Изжога, являясь ключевой жалобой у взрослых и пациентов подросткового возраста с ГЭРБ, может отсутствовать у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Регургитация - это пассивное продвижение желудочного содержимого вследствие рефлюкса в нижнюю часть глотки, ротовую полость и/или за пределы ротовой полости. Усугубляется в положении лежа или при наклоне туловища (вследствие повышения внутрибрюшного давления).

Отрыжка воздухом, кислым, горьким. Отрыжка воздухом после обильного приема пищи или газированных напитков считается физиологическим явлением. Отрыжка горьким характерна не столько для ГЭР, сколько для нарушений моторики дуоденальной области с повышением внутрипросветного давления 12-ти перстной кишки. Отрыжка кислым нередко оценивается больными как изжога.

Периодическая боль за грудиной, боль или неприятные ощущения при прохождении пищи по пищеводу (одинофагия). Развивается вследствие раздражения рефлюксатом болевых рецепторов пищевода. Данный симптом у детей отмечается относительно редко, хотя во взрослой практике, по мнению ряда авторов, болевой синдром занимает второе место после изжоги.

Дисфагия - ощущение препятствия нормальному прохождению пищи из полости рта в желудок при глотании. В основе этой жалобы лежит нарушение моторной функции пищевода. Нарушение моторики пищевода функционального генеза возможно при различных дискинезиях пищевода, а также в результате неврогенного спазма циркулярных мышц глотки или устья пищевода, например, у истероидных личностей. Некоторые дети, чтобы избавиться от дисфагии, помогают себе, делая частые глотательные движения, запивая пищу водой, сжимая грудную клетку, занимая во время глотания вынужденное положение, немного наклоняясь вперед. Дисфагия, возникающая после приема любой пищи, более характерна для эзофагита, а после приема жидкой пищи - для функциональных нарушений. Появление этого симптома после приема твердой пищи нередко отмечается на фоне тяжелой органической патологии (опухоль, стриктура, стеноз). Возможна парадоксальная дисфагия, когда твердая пища проходит лучше жидкой, а большие ее объемы - лучше, чем небольшие (симптом Лихтенштерна). Для возникновения дисфагии имеет значение температура принимаемой пищи (очень холодная или горячая пища проходит хуже). Кроме того, эмоции, торопливая еда, еда всухомятку, прием некоторых продуктов (например, хурмы), испуг могут вызвать кратковременную дисфагию даже у здоровых лиц.

Ком в горле (globus pharingeus) - ощущение комка в горле, не связанное с глотанием. Ощущение может возникать из-за отраженных болей при эзофагите, дискоординации мышц пищевода, крикофарингеальной гипертензии или из-за прямого раздражающего действия рефлюксата на слизистую гортани.

Экстраэзофагеальные симптомы

Экстраэзофагеальные симптомы в основном представлены жалобами, свидетельствующими о вовлечении в процесс бронхолегочной системы, ЛОР-органов, сердечно-сосудистой системы и зубов [13, 14, 15, 16, 17]:

- Длительный хронический кашель; приступы кашля и/или удушья в ночное время, провоцирующиеся обильным приемом пищи;

- Рецидивирующий бронхит/пневмония;

- Апноэ (у детей раннего возраста);

- Периодическое чувство першения и охриплости голоса;

- Гипертрофия аденоидов [17] при исключении хронических персиситирующих вирусных инфекций и аллергического ринита [18, 19];

- Рецидивирующие отиты;

- Нарушения ритма и проводимости;

- Эрозии эмали зубов.

При этом внепищеводные проявления редко протекают изолированно, без основных жалоб, характерных для ГЭРБ.

В ряде случаев могут отсутствовать какие-либо клинические признаки ГЭРБ, а факт последнего устанавливается в результате проведения специальных методов исследования (например, эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), выполненных по поводу патологии желудка и двенадцатиперстной кишки).

Особенности течения ГЭРБ у детей первого года жизни и раннего возраста

У детей раннего возраста с ГЭРБ, чаще отмечаются рецидивирующие рвоты, срыгивания. У них нередко выявляются "симптомы тревоги": снижение массы тела, рвота фонтаном, рвота с примесью крови или желчи, а также респираторные нарушения вплоть до развития апноэ и синдрома внезапной смерти.

Частота срыгиваний у детей первого года жизни варьирует в довольно широком диапазоне: от 50 - 66% в первом полугодии до 5 - 10% - к концу первого года.

При оценке степени тяжести срыгиваний рекомендуется учитывать частоту и объем срыгиваний:

- легкое течение (до 3 - 5 срыгиваний в день, объемом 2,5 - 5,0),

- средне-тяжелое течение (срыгивания в половине кормлений или чаще, до 1/2 объема съеденной пищей),

- тяжелое - срыгивания более чем в половине кормлений, объем более 1/2 кормления и/или отставание в физическом развитии.

Патологический ГЭР у детей первого года жизни, согласно литературным данным, встречается с частотой 8 - 11% [16, 20].

Среди основных причин развития этого состояния выделяют: натальную травму шейного отдела позвоночника, аллергию к белкам коровьего молока, лактазную недостаточность, скользящую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы (СГПОД), нарушение вегетативной регуляции, недоношенность.

Многочисленные исследования, проведенные в разных странах, не обнаружили связи между выраженностью клинических, гистологических, эндоскопических и pH-метрических изменений у детей первого года жизни и раннего возраста с ГЭРБ. В этой возрастной группе невозможно судить о наличии и выраженности эзофагита только на основании клинических проявлений. [16, 20, 21].

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления ГЭРБ

Диагноз ГЭРБ устанавливается на основании:

- Жалоб с учетом выраженности симптомов или признаков, которые могут быть связаны с ГЭРБ, принимая во внимание, что субъективные симптомы ненадежны у детей раннего возраста и большинство предполагаемых симптомов ГЭРБ неспецифичны;

- Анамнестических данных - наличие патологических состояний/заболеваний, при которых увеличивается частота встречаемости ГЭРБ, ранее установленный диагноз - ГЭРБ;

- Инструментальных данных - при необходимости - рентгеноскопия пищевода с контрастированием (ультразвуковое исследование (УЗИ) верхних отделов желудочно-кишечного тракта с водно-сифонной пробой (ультразвуковое исследование пищевода, рентгенологическое исследование (рентгеноскопия и рентгенография) пищевода с пероральным контрастированием), эндосонография желудка), эзофагогастродоуденоскопия, внутрипищеводная pH-метрия, рН-импедансметрия, пищеводная манометрия);

- Диагноз ГЭРБ устанавливается только при наличии стойкой клинической ("пищеводной") симптоматики или при условии четкой связи симптомов и признаков с эпизодами рефлюкса при исключении альтернативных диагнозов.

Критерии рефрактерной к медикаментозной терапии ГЭРБ:

- отсутствие убедительной клинической и эндоскопической ремиссии в течение 4 - 8 недель проведения терапии стандартной дозой ИПН.

2.1 Жалобы и анамнез

Клинические проявления ГЭРБ неспецифичны, многочисленны и зависят от возраста пациентов (таблица 2):

Таблица 2. Симптомы ГЭРБ в зависимости от возраста детей

Симптомы ГЭРБ у детей первого года жизни и раннего возраста

Симптомы ГЭРБ у детей старшего возраста

Персистирующие срыгивания, рвоты

Персистирующие рвоты

Повышенное беспокойство, плач, усиливающиеся во время кормления

Изжога, дисфагия, отрыжка, боли за грудиной

Проблемы с приемом пищи: может отмечаться снижение аппетита, отказ от еды или затруднения при глотании

Ощущение кислого, горького или другого неприятного привкуса во рту

В тяжелых случаях возможны плохие прибавки массы тела

Ночной храп как проявление синдрома обструктивного апноэ сна

Персистирующий кашель, стридор (шумное дыхание), в тяжелых случаях возможно возникновение апноэ и аспирационной пневмонии

Утренний кашель, осиплость голоса

Персистирующая икота

Поражение зубной эмали

- В связи с отсутствием специфических симптомов, характерных для ГЭРБ, рекомендовано обратить внимание на наличие симптомов тревоги для проведения дифференциальной диагностики и выявления заболеваний, имеющих сходную клиническую картину с ГЭРБ [22].

Симптомы тревоги:

-- Рвота с примесью желчи, ночная или упорная рвота;

-- Стойкая дисфагия;

-- Увеличение в объеме живота;

-- Гематомезис;

-- Лихорадка;

-- Патологические изменения, выявленные при осмотре пациента (со стороны желудочно-кишечного тракта, респираторной, сердечно-сосудистой или нервной системы);

-- Потеря в массе тела/отставание в физическом развитии;

-- Нарушение психомоторного развития;

-- Рецидивирующие бронхиты/пневмонии.

2.2 Физикальное обследование

- Рекомендовано проведение визуального осмотра терапевтического, пальпации терапевтической, аускультации терапевтической ребенку с клиническими признаками ГЭРБ с диагностической целью [21].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Патогномоничных для ГЭРБ физикальных симптомов нет. Следует провести стандартный полный осмотр ребенка.

Физикальное обследование проводится в рамках приема (осмотра, консультации) врача-педиатра первичного и/или врача-гастроэнтеролога первичного и/или приема (осмотра, консультации) врача-детского хирурга первичного.

2.3 Лабораторные диагностические исследования

- Рекомендовано детям с подозрением на ГЭРБ при жалобах на рвоту и плохую прибавку массы тела проведение общего (клинического) анализа крови развернутого с целью исключения инфекционной природы симптоматики и сопутствующих состояний, таких как анемия [23].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Анемия имеет железодефицитный характер: гипохромная, микро- или нормоцитарная, норморегенераторная. Уровень железа и ферритина в сыворотке крови снижен, железосвязывающая способность ее повышена.

- Рекомендовано детям с подозрением на ГЭРБ при жалобах на рвоту и плохую прибавку массы тела провести оценку уровня pH крови (Исследование уровня водородных ионов (pH) крови, Исследование уровня буферных веществ в крови), исследование уровня натрия в крови, исследование уровня калия в крови, исследование уровня хлоридов в крови с целью контроля водно-электролитного состояния на фоне повторной рвоты для исключения ацетонемического синдрома [23].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Ацетонемический синдром (синдром циклической рвоты) - это заболевание преимущественно детского возраста, которое проявляется повторными эпизодами рвоты вследствие повышения уровня кетоновых тел в крови и развивающегося ацидоза.

- Рекомендовано детям до 1 года с подозрением на ГЭРБ при жалобах на рвоту и плохую прибавку массы тела провести исследование кала на скрытую кровь с целью дифференциальной диагностики [23].

УУР - C, УДД - 5

Комментарий: в этом возрасте нередко подобные жалобы обусловлены аллергией к белкам коровьего молока. Исследование желательно проводить иммунохимическим методом. Аллергообследование проводится согласно соответствующим клиническим рекомендациям.

2.4 Инструментальные диагностические исследования

- Рекомендовано пациентам с клиническими признаками ГЭРБ при подозрении на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы выполнить ультразвуковое исследование (УЗИ) верхних отделов желудочно-кишечного тракта с водно-сифонной пробой (Ультразвуковое исследование пищевода) с диагностической целью с последующим проведением рентгеноскопии желудка [22, 24].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Визуализация пищевода обычно возможна на протяжении 1,5 - 2,5 см брюшного отдела. За нормальный диаметр пищевода у детей приняты значения 7 - 10 мм. При диаметре более 13 мм (во время глотка 15 мм и более) заключение о СГПОД у детей становится практически достоверным.

Применение УЗИ для диагностики ГЭРБ в настоящее время не рекомендуется Европейским обществом детских гастроэнтерологов, поскольку при высокой чувствительности метода (около 95%), специфичность составляет всего 11%. Так же отсутствует корреляция между толщиной стенки пищевода и признаками эзофагитом [7].

- Детям с подозрением на ГЭРБ, с диагностической целью и для дифференциальной диагностики рекомендовано проведение эзофагогастродуоденоскопии [2, 22].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: в ходе исследования оценивается состояние слизистой оболочки пищевода. Исследование позволяет:

- диагностировать ряд врожденных аномалий развития верхних отделов ЖКТ (атрезии, стенозы, "короткий пищевод" и др.), приобретенные заболевания воспалительного и не воспалительного генеза;

- диагностировать эрозивный рефлюкс-эзофагит, что определяется по наличию видимых эрозивных повреждений слизистой оболочки дистального отдела пищевода [8].

- выявить осложнения ГЭРБ - пептический стеноз, язвы пищевода, пищевод Барретта;

- исключить другие заболевания, которые могут протекать со сходными симптомами (эозинофильный эзофагит, инфекционный эзофагит, воспалительные заболевания кишечника, врожденные пороки и т.д.);

- диагностировать заболевания, предрасполагающие к ГЭРБ (например, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы). Однако необходимо учитывать анатомические особенности детского организма в различные возрастные периоды во избежание гипердиагностики [25];

- выявлять и диагностировать опухолевые заболевания пищевода, контролировать состояния пищевода после оперативных вмешательств.

ЭГДС показана при наличии симптомов тревоги (см. п. 2.1) [22].

Выявление при ЭГДС эрозивных дефектов слизистой оболочки (без уточнения размера) при наличии симптомов подтверждает диагноз ГЭРБ у детей [22].

Оценку тяжести эрозивного рефлюкс-эзофагита необходимо выполнять по унифицированной Лос-Анджелесской классификации (1994 г.) [8, 9].

Однако универсальное применение LA-классификации ограничивается отсутствием международно одобренных дополнительных критериев для оценки неэрозивных изменений слизистой оболочки пищевода и пищеводно-желудочного соединения [22, 26].

Несмотря на признанную ненадежность таких эндоскопических критериев рефлюкс-эзофагита, как гиперемия и отек слизистой оболочки пищевода, нечеткость или прерывистость Z-линии, при выполнении ЭГДС детям с подозрением на ГЭРБ и при наличии симптомов следует обращать внимание на признаки минимально выраженного или неэрозивного рефлюкс-эзофагита и фиксировать их в протоколе эндоскопического исследования.

К ним относятся:

- спрямление, уплотнение, мелкие треугольные выпячивания и сегментарные подъемы Z-линии (менее 10 мм);

- гиперемия и мельчайшие циркулярные/треугольные эрозии в зоне пищеводно-желудочного соединения;

- реактивная гиперплазия кардиального эпителия с или без формирования гиперпластических полипов;

- линейное утолщение слизистой оболочки по верхушкам складок нижней трети пищевода (белесые полосы).

Следует отметить, что для повышения качества диагностики врачу-эндоскописту, при наличии технической возможности, следует использовать уточняющие методы, кроме осмотра в белом свете (например, осмотр в узком спектре света) [27, 28, 29, 30].

Нормальная эндоскопическая картина не исключает диагноза ГЭРБ у детей. Лечение ИПН до ЭГДС может приводить к переходу ГЭРБ в фенотип НЭРБ, что снижает чувствительность эндоскопии как диагностического метода [22].

У детей, при возможности, следует проводить ЭГДС под наркозом (предпочтительно - под общей анестезией или под глубокой седацией) с тщательным врачебным контролем [Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)] [25, 31].

- Рекомендуется детям с клиническими признаками ГЭРБ для дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, протекающими со сходными симптомами (эозинофильный эзофагит, болезнь Крона, инфекционный эзофагит и т.д.), а также для своевременной диагностики пищевода Барретта и его возможных осложнений проведение биопсии с последующим гистологическим исследованием биоптатов (Биопсия пищевода эндоскопическим доступом, Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода) [1, 2, 22].

УУР - B, УДД - 3

Комментарии: Выполнение биопсии из пищевода при ЭГДС позволяет установить микроскопические признаки рефлюкс-эзофагита (эозинофильная инфильтрация, удлинение сосочков эпителия, гиперплазия клеток базального слоя, расширение межклеточных пространств) - микроскопический эзофагит.

Важно отметить, что даже небольшие отклонения в технике взятия биоптата влияют на достоверность патологоанатомического исследования как диагностического метода в определении рефлюкс-эзофагита. Для достоверной диагностики необходимо взятие не менее двух биоптатов (лучше 4-х) на расстоянии два и более сантиметра выше Z-линии.

Однако микроскопические изменения достоверно не исключают и не подтверждают ГЭРБ у детей, поэтому рутинное взятие биопсии при ЭГДС нецелесообразно для диагностики ГЭРБ [22].

Диагностика пищевода Барретта.

Пищевод Барретта (ПБ) - приобретенное патологическое состояние, возникающее как осложнение длительно текущей ГЭРБ, заключающееся в замещении нормального многослойного плоского эпителия пищевода на метапластический цилиндроклеточный Распространенность ПБ у детей низкая и возраст дебюта заболевания остается неясным.

ПБ диагностируется преимущественно у детей с тяжелыми врожденными или сопутствующими заболеваниями (диафрагмальные грыжи и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, атрезия пищевода, нервно-мышечные заболевания, хронические респираторные заболевания, тяжелое ожирение), а также при наличии генетической предрасположенности. Особое внимание следует обратить на группу детей с тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью (ДЦП), для которой характерна поздняя диагностика в связи с отсутствием специфических симптомов [22].

Для детей единые рекомендации по диагностике и лечению ПБ отсутствуют. Рекомендуется в диагностике опираться на 2 критерия - эндоскопический и гистологический [32].

При выполнении ЭГДС необходимо четкое определение анатомических ориентиров: пищеводное отверстие диафрагмы (ПОД), пищеводно-желудочное соединение (ПЖС), Z-линия (место соединения многослойного плоского и цилиндрического эпителия).

Сегмент метаплазии определяется между ПЖС и смещенной выше него Z-линией, для его описания необходимо использовать Пражские критерии (The Barrett's Prague C&M Criteria, 2004 г.) - определение в см проксимальной границы циркулярного сегмента метаплазии (значение "C"), а также самой верхней границы наиболее длинного "языка" метаплазии (значение "M") [33].

При подозрении на ПБ у детей рекомендуется использовать термин "подозрение на цилиндроклеточную метаплазию пищевода" с указанием протяженности сегмента, последующим взятием биопсии (множественные биоптаты) для гистологического исследования.

Следует проводить четырех-квадрантную биопсию через каждый 1 см циркулярного сегмента метаплазии с выполнением максимального количества биопсий ближе к проксимальному краю "языков пламени", так как кишечная метаплазия наиболее часто выявляется именно там, как у взрослых, так и у детей.

При обнаружении цилиндрического эпителия в биоптатах термин ПБ должен быть применен независимо от наличия кишечной метаплазии и от протяженности ее сегмента [22].

С 2022 г. это не противоречит определению ПБ у взрослых, что, согласно последнему Киотскому консенсусу, определяется как патологическое состояние, при котором цилиндроклеточный метапластический эпителий (независимо от его типа), предрасположенный к неоплазии, заменяет нормальный плоский эпителий дистального отдела пищевода (независимо от длины сегмента метаплазии) [34].

- Детям с рефрактерным течением ГЭРБ (отсутствие убедительной клинической и эндоскопической ремиссии в течение 4 - 8 недель проведения терапии) и при подозрении на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы по данным ЭГДС рекомендуется выполнение рентгеноскопии пищевода с контрастированием в целях дифференциальной диагностики и исключения/подтверждения анатомических аномалий [2, 22].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Применяемая методика рентгеновского выявления ГЭРБ проводится в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения СССР 1981 год [35]. Показанием к рентгеновскому обследованию является наличие клинических данных в пользу ГЭРБ и внелегочных проявлений ГЭРБ. У детей первого года жизни (в том числе первых месяцев жизни) показанием является повторяющаяся рвота давностью более 3-х суток, если она не сопровождается симптомами, определенно указывающими на механическую или функциональную непроходимость [36].

Исследование необходимо выполнять натощак, перед очередным кормлением. Проводится предварительная рентгеноскопия пищевода и брюшной полости. Далее необходимо заполнить желудок. Заполнение желудка может осуществляться как через зонд (с соблюдением правил выполнения постановки), так и самостоятельно, из стакана, кружки, поильника. Объем вводимого контраста (Бария сульфат без супендирующих препаратов) должен соответствовать объему разового кормления. Так, детям до 3-х месяцев вводится 40 - 80 мл, старше от 60 до 200 мл. Давать свыше 200 мл, независимо от возраста нецелесообразно. На этом этапе, при укладывании пациента, или в результате ротации в некоторых случаях может регистрироваться ГЭРБ.

После тугого заполнения желудка следующим этапом является постановка водно-сифонной пробы (Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом). Водно-сифонная проба заключается в питье воды в горизонтальном положении. Положительной считается проба, при которой происходит заброс бария сульфата**, содержащегося в желудке в пищевод. Принимается во внимание высота заброса, объем рефлюктанта, скорость очищения пищевода от рефлюктанта, кратность повторения рефлюксов. При этом можно осуществлять маятникообразные умеренные надавливания на переднюю брюшную стенку, для оценки состояния нижнего пищеводного сфинктера [37]. Во время постановки водно-сифонной пробы можно зафиксировать наличие скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Далее выполняется полипозиционный осмотр желудка, двенадцатиперстной кишки (ДПК): оценивается их анатомия и топография, скорость эвакуации бария сульфата** из желудка и из двенадцатиперстной кишки, наличие препятствий пассажу, дискинезии, маятникообразных движений бария. Осмотр необходимо проводить в положении на спине, на правом и левом боку, вертикально.

Может проводится пальпация при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, для ускорения пассажа и как провоцирующий фактор. Провокационные пробы включают в себя ротацию пациента, умеренную компрессию на живот, напряжение мышц живота (кашель, натуживание, приподнимание пациентом ног). Положительной (у младенцев) считается проба, при которой в результате компрессии на живот в течение 30 секунд и сразу после этого отмечается, как минимум, два эпизода заброса бария сульфата** из желудка в пищевод.

При отрицательных результатах рентгеноскопии пищевода с контрастированием пациент осматривается в положении Тренделенбурга. Данный прием позволяет, увеличить процент выявляемости ГЭРБ и, особенно грыжи пищеводного отверстия диафрагмы [38], в частности, скользящую. Далее стол переводится в положение параллельное полу. Для оценки проходимости и моторики пищевода должна производиться нагрузочная проба: глотание густой контрастной массы бария сульфата** [36] в объеме одного глотка (если пациент умеет осознанно глотать). Продвижение густого контрастного комка позволяет адекватно оценить эвакуационную способность пищевода, его моторику, особенности работы сфинктеров пищевода.

- При подозрении на неэрозивную ГЭРБ, рефрактерную ГЭРБ, выраженные и/или стойкие внепищеводные симптомы ГЭРБ детям рекомендована, при возможности, внутрипищеводная pH-метрия (регистрирует только кислые рефлюксы) [2, 39, 40, 41].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Суточная внутрипищеводная рН-метрия позволяет с высокой точностью выявить заброс кислого содержимого желудка в пищевод. Используя его, можно не только зафиксировать сам факт ацидификации пищевода, но и оценить его продолжительность.

При исследовании у детей используются стандартные 2-х, 3-х, или 5-и канальные pH-зонды. Один из электродов устанавливается в пищеводе на 5 см выше кардии.

Данный метод позволяет не только зафиксировать рефлюкс, но и определить степень его выраженности, а также выяснить влияние различных провоцирующих факторов на его возникновение и подобрать адекватную терапию.

При оценке полученных результатов используются принятые во всем мире нормативные показатели, разработанные T.R. DeMeester (табл. 3) [42].

Таблица 3. Нормальные показатели 24-часового pH-мониторинга (по T.R. DeMeester).

pH < 4

(общее, %)

pH < 4

(стоя, %)

pH < 4

(лежа, %)

Число ГЭР

с pH < 4

Число ГЭР

> 5 мин

Макс. ГЭР (мин)

Норма

4,5

8,4

3,5

46,9

3,5

20

Определяется также индекс рефлюкса (ИР), который представляет собой отношение времени исследования с pH < 4 к общему времени исследования (в %). При кислотном рефлюксе нормальные значения ИР составляют 4,45%. Анализ полученных результатов проводится с помощью специальной компьютерной программы. Одним из кардинальных интегративных показателей считается обобщенный показатель DeMeester, который в норме не должен превышать значений.

Этими показателями можно пользоваться у детей старше 12 лет.

Для детей раннего возраста разработана отдельная нормативная шкала (J. Boix-Ochoa et al.). По мнению автора, показатели суточного pH-мониторинга у детей до одного года отличаются от таковых у взрослых (колебания ![]() 10%). Нормативные показатели для детей этой возрастной группы приводятся в таблице 4.

10%). Нормативные показатели для детей этой возрастной группы приводятся в таблице 4.

Таблица 4. Нормальные показатели 24-часового pH-мониторинга у детей в возрасте до 1 года (по J. Boix-Ochoa et al.) [43].

Показатели

Среднее значение

Верхняя граница нормы

Общее время pH < 4 (%)

1,9 ![]() 1,6

1,6

5,0

Число эпизодов рефлюкса

10,6 ![]() 8,8

8,8

27,0

Число эпизодов рефлюкса, длительностью более 5 мин.

1,7 ![]() 1,2

1,2

5,8

Наиболее продолжительный эпизод, (мин)

8,1 ![]() 7,2

7,2

22,5

Метод доступен не повсеместно, при необходимости его проведения ребенка следует направить в специализированный стационар или специализированный лечебно-консультативный центр.

- Рекомендуется детям с рефрактерной ГЭРБ, неэрозивной формой ГЭРБ, выраженными внепищеводными симптомами, при возможности, проведение pH-импедансометрии (суточной рН-импедансметрии) для уточнения характера рефлюкса (кислотный, щелочной, смешанный), и выявления взаимосвязи между симптомами (например, кашель, боль за грудиной) и эпизодами рефлюкса, а также выявления детей со свистящим дыханием и другими респираторными симптомами, для которых рефлюкс может являться отягощающим фактором [22].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Проведение суточной pH-импедансметрии позволяет преодолеть ограничение метода суточной pH-метрии и выявлять как кислотный, так и некислотный рефлюкс (щелочной и слабокислый). Дополнительно, метод позволяет определить высоту заброса рефлюксата в пищевод и прогнозировать риск развития аспирации рефлюксата. Комбинированный мониторинг суточной pH-импедансметрии перспективен в качестве объективного метода диагностики ГЭРБ; однако необходимо больше нормативных данных, прежде чем этот метод можно будет считать тестом "золотого стандарта" [22].

Щелочной и смешанный типы рефлюкса выявляются не менее чем в половине случаев у детей [22].

Нормативных стандартов для щелочного ГЭР не существует, поскольку уже сам факт попадания дуоденального содержимого в пищевод является патологическим признаком.

Метод доступен не повсеместно, при необходимости его проведения ребенка следует направить в специализированный стационар или специализированный лечебно-консультативный центр.

- При неэффективности стандартных схем терапии (отсутствие убедительной клинической и эндоскопической ремиссии в течение, в среднем, 4 - 8 недель проведения терапии), при подозрении на нарушение моторики пищевода, а также перед планируемым хирургическим антирефлюксным лечением у детей рекомендуется селективное проведение пищеводной манометрии [2, 22, 44, 45, 46].

УУР - C, УДД - 4

Комментарии: Пищеводная манометрия - один из наиболее точных методов исследования функции НПС, благодаря которому устанавливаются границы НПС, оценивается его состоятельность и способность к релаксации при глотании. Многочисленные исследования показали, что нижними границами нормы для НПС является давление 6 мм рт.ст., общая длина сфинктера 2 см, а протяженность внутрибрюшного сегмента его - 1 см. Наиболее перспективным в настоящее время считается синхронное исследование pH в пищеводе и манометрия НПС. Ограничением метода является его низкая доступность и сложность проведения у детей младше 15 лет.

2.5 Иные диагностические исследования

Дифференциальная диагностика

Перечень заболеваний и патологических состояний, при которых могут наблюдаться симптомы, характерные для ГЭРБ.

1. Заболевания пищевода

1.1 Эзофагит острый, хронический

1.2 Язва пищевода

1.3 Стеноз пищевода

1.4 Дивертикулы пищевода

1.5 Опухоли пищевода

1.6 Склеродермия

1.7 Сидеропения

2. Заболевания центральной и периферической нервной и мышечной систем

2.1. Эзофагоспазм

2.2. Атония пищевода

2.3. Ахалазия кардии

3. Сужения пищевода, вызванные патологическими изменениями в соседних органах

3.1. Опухоли и кисты средостения

3.2. Инородные тела

3.3. Задний медиастинит

3.4. Плевропульмональный фиброз

3.5. Митральный порок

3.6. Аневризма аорты

3.7. Праволежащая аорта

3.8. Аномалии сосудов

3.9. Увеличение щитовидной железы

4. Лекарственное воздействие

5. Психические заболевания

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

Терапия гастроэзофагальной рефлюксной болезни, учитывая многокомпонентность данного патофизиологического феномена, комплексная. Она включает диетотерапию, постуральную, медикаментозную и немедикаментозную терапию, хирургическую коррекцию ("степ-терапия"). Выбор метода лечения или их комбинации проводится в зависимости от причин рефлюкса, его степени и спектра осложнений. Лечение строится на трех основных принципах:

1. Комплекс немедикаментозных воздействий, главным образом, нормализация образа жизни, режима дня и питания

2. Медикаментозная терапия, направленная на:

- нормализацию перистальтической деятельности пищевода и желудка,

- восстановление и нормализацию кислотообразующей функции желудка,

- восстановление структуры слизистой оболочки пищевода, борьбу с воспалительными изменениями, возникающими в слизистой оболочке.

3. Хирургическое лечение

В практике обычно применяется следующая тактика у детей с ГЭРБ:

1. Стартовое лечение ИПН в течение примерно 8 недель

2. Наблюдение за ребенком после прекращения приема ИПН

3. При возвращении симптомов - проведение рентгеноконтрастного исследования, при необходимости - других инструментальных исследований (п. 2.4)

4. На основании оценки результатов обследования, а также констатации отсутствия эффекта - рассмотреть хирургическое лечение (обычно процесс лечения, наблюдения и оценки результатов терапии занимает, в среднем, около 1 года)

3.1 Консервативное лечение

3.1.1 Лечение детей первого года жизни и раннего возраста

- Рекомендована постуральная терапия или терапия положением при кормлении детей грудного возраста с функциональным ГЭР и жалобами на срыгивания и рвоту - при кормлении держать ребенка под углом 45 - 60°, что препятствует регургитации и аэрофагии. В ночное время целесообразно приподнимать головной конец кроватки на 10 - 15 см. Перекармливание детей с обозначенной патологией недопустимо [1, 2, 47].

УУР - C, УДД - 5

- При неэффективности постуральной терапии рекомендована диетическая коррекция с использованием антирефлюксных молочных смесей, вязкость которых повышается за счет введения в состав загустителей. Применение смесей с загустителями у детей с синдромом срыгиваний и рвот уменьшает частоту ГЭР [47].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Использование специализированных продуктов, обогащенных сложными углеводами, позволяющее предупредить обратное движение содержимого желудка и улучшить его опорожнение, является принципиальным направление диетотерапии ГЭР у детей первого года жизни. Для детей с нетяжелыми срыгиваниями и достаточными или несколько замедленными темпами нарастания массы тела, такой диетологический подход является весьма эффективным. Его результативность в сочетании с постуральной терапией составляет 90 - 95%. Наилучший эффект достигается при введении АР смесей на самых ранних стадиях заболевания.

При назначении смесей, в которых в качестве загустителя используются неперевариваемые полисахариды (ПС) (камедь рожкового дерева) следует помнить, что:

- смеси являются лечебными и должны назначаться врачом;

- требуют четкого подбора объема в суточном рационе ребенка (1/2, 1/3 или 1/4);

- длительность применения определяется индивидуально на основании клинических симптомов (до 2 - 3 мес.);

- не рекомендуются здоровым детям, не страдающим срыгиваниями;

- являются только одним из компонентов лечебных программ.

Варианты назначения антирефлюксных смесей

1. В начале каждого кормления адаптированной смесью назначается антирефлюксная (АР) смесь в количестве 1/2 - 1/4 от объема кормления.

2. АР смесь назначается 1 - 3 раза в день в объеме кормления, в остальных случаях используется адаптированная смесь.

3. АР смесь назначается в полном суточном объеме, длительность применения определяется индивидуально.

4. Вопрос о медикаментозном лечении грудных детей с синдромом срыгивания решается строго индивидуально, а выбор программы зависит от конкретного случая и не подлежит схематизаци.

При отсутствии эффекта от назначения АР смеси, плохих прибавках массы тела рекомендуется применение смеси на основе глубокого гидролиза белка или аминокислотной смеси. Отсутствие улучшения клинической симптоматики в течение 2-х недель, свидетельствует о неэффективности выбранной тактики диетотерапии и предполагает возврат к применяемой ранее смеси. В случае положительного эффекта, рекомендуется продолжить прием смеси до 12 мес., но не менее чем на 6 мес. [104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111].

- Рутинно детям грудного возраста с неосложненным ГЭР медикаментозная терапия не рекомендована в связи с тем, что в большинстве случаев симптоматика у младенцев исчезает самостоятельно после 6 месяцев [22, 48, 49, 50].

УУР - C, УДД - 5

- Рекомендована терапия ингибиторами протонного насоса (ИПН) (антисекреторные препараты) детям старше 1 года с выраженными симптомами ГЭРБ (беспокойство, отказ от кормления, плохая прибавка в весе) и картиной эзофагита средне-тяжелой и тяжелой степени тяжести при неэффективности немедикаментозного лечения [51].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Дозировки лекарственных препаратов - по инструкции.

3.1.2 Лечение детей старшего возраста

Немедикаментозное лечение

- Всем детям и подросткам с ГЭРБ следует рекомендовать изменение стиля жизни (снижение массы тела при ее избытке, избегание ситуаций, повышающих внутрибрюшное давление и др.) (табл. 5) с целью немедикаментозного антирефлюксного лечения [22].

УУР - C, УДД - 5

Таблица 5. Рекомендации больным с ГЭРБ по изменению стиля жизни.

Рекомендации

Комментарии

1. Спать с приподнятым головным концом кровати не менее чем на 15 см

Уменьшает продолжительность закисления пищевода.

2. Диетические ограничения:

- снизить содержание жира (сливки, сливочное масло, жирная рыба, свинина, гусь, утка, баранина, торты)

- повысить содержание белка

- снизить объем пищи

- избегать раздражающих продуктов (соки цитрусовых, томаты, кофе, чай, шоколад, мята, лук, чеснок, алкоголь и др.)

- Жиры снижают давление НПС

- Белки повышают давление НПС

- Уменьшается объем желудочного содержимого и рефлюксы

- Прямой повреждающий эффект. Кофе, чай, шоколад, мята, алкоголь также снижают давление НПС.

3. Снизить массу тела при ожирении

Избыточная масса тела - предполагаемая причина рефлюкса

4. Не есть перед сном, не лежать после еды

Уменьшает объем желудочного содержимого в горизонтальном положении

5. Избегать тесной одежды, тугих поясов

Повышают внутрибрюшное давление, усиливают рефлюкс

6. Избегать глубоких наклонов, длительного пребывания в согнутом положении (поза "огородника"), поднятия руками тяжестей более 8 - 10 кг на обе руки, физических упражнений связанных с перенапряжением мышц брюшного пресса

Тот же механизм действия

7. Избегать приема ряда лекарств: седативных, снотворных, транквилизаторов, антагонистов кальция, теофиллина, холинолитиков

Снижают давление НПС и/или замедляют перистальтику.

8. Прекратить табакокурение

Табакокурение значительно уменьшает давление НПС

Комментарии: При составлении программы диетотерапии у детей с ГЭРБ следует учитывать, что в большинстве случаев это заболевание сочетается с гастритом, гастродуоденитом, заболеваниями билиарной системы и поджелудочной железы, кишечника. Поэтому в качестве "базисной" диеты рекомендованы соответствующие диетические столы: 1-й, 5-й, 4-й.

Следует проводить постуральную терапию, особенно в ночное время. Это простейшее мероприятие препятствует рефлюксу желудочного содержимого в пищевод в горизонтальном положении. Попытка выполнить это за счет увеличения числа или величины подушек является ошибкой. Оптимально подкладывать под ножки кровати бруски высотой до 15 см. Сон на левом боку и возвышенный головной конец кровати уменьшает частоту ГЭР.

Еще одним методом лечения является использование минеральных вод. Следует употреблять слабоминерализованные щелочные воды, такие как Ессентуки 4, Славяновская, Смирновская и т.д., которые назначаются в теплом и дегазированном виде за 30 - 40 мин до еды в течение 4 недель [52].

Медикаментозное лечение

- Детям старше года при наличии пищеводных проявлений ГЭРБ в качестве препаратов выбора рекомендуются ингибиторы протонного насоса (ИПН) (антисекреторные препараты) омепразол**, эзомепразол**, #рабепразол курсом, в среднем, 4 - 8 недель или дольше при наличии подтвержденного эзофагита [1, 2, 22, 53].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: По данным рандомизированных сравнительных исследований (включая мета-анализы) показана наибольшая эффективности ИПН в лечении данной категории пациентов, по сравнению с другими антисекреторными препаратами (блокаторами H2-гистаминовых рецепторов) [54, 55]. Омепразол** назначается детям старше двух лет в дозе 1 - 4 мг/кг/день (максимально до 40 мг в два приема) 1 раз в сутки. Эзомепразол** показан к применению у детей старше года в дозе 0,5 мг/кг на 1 - 2 приема, максимально до 40 мг 1 - 2 раз в сутки. Рабепразол может применяться с 12 лет до 20 мг в день.

Существуют данные, указывающие, что при длительном приеме ИПН повышаются риски некоторых метаболических, инфекционных и пищевых расстройств, по мере увеличения продолжительности приема препарата. Это необходимо принимать во внимание при увеличении времени приема препарата более 8 недель [22, 56, 57, 58].

- Детям старше 6 лет для защиты слизистой оболочки пищевода от повреждения рефлексатом и восстановления ее целостности совместно с ИПН рекомендуется назначение эзофагопротекторной терапии (средство для создания желудочно-пищеводного барьера (код 267550) - в виде комбинации натрия гиалуроната и хондроитина сульфата на биодгезивном носителе полоксамере 407). Комбинированная терапия с применением ИПН и средства для создания желудочно-пищеводного барьера способствует более выраженному устранению пищеводных и внепищеводных симптомов ГЭРБ и достоверно эффективнее монотерапии ИПН для эпителизации эрозий пищевода у пациентов с эрозивной формой ГЭРБ [59, 60].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Комбинация натрия гиалуроната и хондроитина сульфата натрия обеспечивает защиту слизистой оболочки желудка и пищевода. Наличие в составе компонента полоксамер 407, обладающего высокой способностью к биоадгезии, обеспечивает надежный контакт комплекса гиалуроновая кислота - хондроитина сульфат с поверхностью стенки пищевода, способствуя ее защите от агрессивного воздействия соляной кислоты желудка. Хондроитина сульфат также способствует восстановлению слизистой оболочки пищевода и желудка. Биоадгезивная формула на основе гиалуроновой кислоты и хондроитина сульфата для защиты слизистой оболочки способствует снижению воспаления и заживлению эрозий пищевода, в том числе при комбинированном применении с ИПН. Следует принимать по 1 пакетику (10 мл) после еды и на ночь. В клинических исследованиях доказана эффективность при применении в течение 4 - 5 недель. Применение эзофагопротекторной терапии в виде комбинации натрия гиалуроната и хондроитина сульфата на биодгезивном носителе полоксамере 407 у детей было зафиксировано в двойном слепом рандомизированных исследования у пациентов с эзофагитом [61] и многоцентровом наблюдательном исследовании при сочетании пищеводных и экстраэзофагеальных симптомов ГЭРБ [59]. По сравнению с плацебо применение эзофагопротекторной терапии позволило добиться более выраженного устранения изжоги и боли в эпигастрии, а также способствовало улучшению эндоскопической картины в виде уменьшения выраженности воспаления [61]. При сочетании пищеводных и внепищеводных симптомов ГЭРБ по завершении исследования у 70,5% (95% ДИ: 57,4 - 81,5) пациентов, применявших комбинацию натрия гиалуроната и хондроитина сульфата на биодгезивном носителе полоксамере 407, отмечалось полное исчезновение экстраэзофагеальных симптомов ГЭРБ, у пациентов, у которых сохранялись симптомы к концу исследования, отмечен достоверный регресс выраженности как пищеводных, так и внепищеводных проявлений ГЭРБ. Доля пациентов, принимавших антацидсодержащие препараты, значимо сократилась: с 34,4% (95% ДИ: 21,7 - 47,2) до 4,9% (95% ДИ: 0,0 - 11,2), при этом 24,6% пациентов в исследовании не принимали ИПН.

- При невозможности приема ИПН или наличии противопоказаний рекомендовано селективно использовать блокатор H2-гистаминовых рецепторов #Фамотидин** 1 мг/кг/сут курсом 4 - 8 недель в лечении эрозивного эзофагита, связанного с рефлюксом, у детей старше 3 лет [22].

УУР - C, УДД - 5

Комментарий: Применяются с осторожностью: блокаторы H2-гистаминовых рецепторов имеют меньшую эффективность, неблагоприятный фармакотерапевтический профиль, а также высокий риск развития тахифилаксии.

- Детям рекомендовано назначение антацидов и антацидов в комбинациях преимущественно в виде геля или суспензии (Алюминия фосфат, Алгелдрат + Магния гидроксид (детям с возраста 10 лет), Натрия алгинат + натрия гидрокарбонат + кальция карбонат (детям с 12 лет)) в комплексной терапии при лечении изжоги с целью быстрого купирования болевых ощущений [22].

УУР - C, УДД - 5

Комментарий: Не следует использовать эти препараты длительно для лечения ГЭРБ.

- Рекомендовано селективное применение препаратов групп "Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой", "Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта" (корректоров моторики ЖКТ, прокинетиков) при лечении ГЭРБ у детей [62, 63].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Применение данных лекарственных препаратов при ГЭРБ у детей ограничено. Наибольший эффект прокинетики оказывают при сочетании ГЭРБ и функциональной диспепсии. Эффективность прокинетиков в лечении ГЭРБ обусловлена их способностью влиять на патогенез ГЭРБ: повышать тонус нижнего пищеводного сфинктера, ускорять эвакуацию из желудка. Ускорение опорожнения желудка под действием прокинетиков ведет к уменьшению воздействия на пищевод патологического ГЭР у пациентов с рефлюкс-эзофагитом.

Данные препараты следует принимать у пациентов по показаниям при сопутствующих жалобах на задержку эвакуации желудочного содержимого и/или запор [64].

Дозы Тримебутина зависят от возраста:

3 - 5 лет - 25 мг x 3 р/сутки,

6 - 12 лет - 50 мг x 3 р/сутки,

12 и старше - 100 - 200 мг x 3 р/сутки.

С 16 лет может применяться Итоприд.

3.1.3 Противорецидивное лечение

- Не рекомендовано назначение ИПН, H2-ГБ, спазмолитических средств [Другие желудочно-кишечные средства] (корректоров моторики ЖКТ, прокинетиков), антацидов и антацидов в комбинациях в период стойкой клинико-морфологической ремиссии виду отсутствия целесообразности [22].

УУР - C, УДД - 5

- В качестве противорецидивной терапии детям с ГЭРБ рекомендовано селективное проведение реабилитационных мероприятий: бальнеолечение, физиопроцедуры (см. п. 4) [52].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Уровень доказательств вмешательств невысокий.

- Учитывая, что ГЭРБ часто протекает на фоне хронического гастродуоденита и колонизации Helicobacter pylori, в программу наблюдения за пациентами рекомендовано включать основные этапы обследования и ведения пациентов с патологий желудка и 12-перстной кишки [102, 103].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: См. соответствующие клинические рекомендации.

- Пациентам с ГЭРБ в стадии неполной клинико-эндоскопической ремиссии рекомендуются занятия физкультурой в подготовительной группе; в стадии полной клинико-эндоскопической ремиссии - в основной группе [52].

УУР - C, УДД - 5

3.2 Хирургическое лечение

- Пациентам с ГЭРБ, рефрактерной к медикаментозной терапии (отсутствие убедительной клинической и эндоскопической ремиссии в течение 4 - 8 недель проведения терапии стандартной дозой ИПН, необходимость постоянного применения фармакотерапии для контроля симптомов ГЭРБ, наличие стриктуры, пищевода Баррета) или приводящей к жизнеугрожающим осложнениям, в т.ч., эпизодам апноэ, а также рецидивирующей аспирации, реактивным заболеваниям дыхательных путей, неврологическим нарушениям, задержке физического развития, образованию стриктур пищевода, при наличии тяжелого основного заболевания (неврологического или, например, кистозный фиброз (муковисцидоз)) если есть значимый риск осложнений, связанных с ГЭРБ рекомендуется хирургическое лечение - фундопликация лапароскопическая/фундопликация (по Ниссену) [22, 65, 66, 67].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Антирефлюксная хирургия обычно проводится после того, как другие методы лечения оказались безуспешными, или как вариант лечения осложнений, связанных с ГЭРБ [68]. Фундопликация уменьшает рефлюкс за счет повышения исходного давления в нижнем пищеводном сфинктере, уменьшения количества преходящего расслабления нижнего пищеводного сфинктера и начального давления во время глотательного расслабления, увеличения длины внутрибрюшного отдела пищевода, акцентирования угла Гиса и уменьшения хиатальной грыжи, если она имеется.

Существуют различные антирефлюксные хирургические вмешательства. Фундопликация лапароскопическая (по Ниссену) считается золотым стандартом хирургического лечения тяжелой ГЭРБ, и в значительной степени она заменила фундопликацию (открытую, по Ниссену) в качестве предпочтительной антирефлюксной операции, благодаря снижению травматичности, более короткому пребыванию в стационаре и меньшему количеству периоперационных проблем [69, 70, 71]. Робот-ассистированная фундопликация по Ниссену представляет собой безопасную альтернативу обычной лапароскопической операции у детей, но не обеспечивает существенных клинических преимуществ [72, 73].

Большая часть литературы по хирургическому лечению детей с ГЭРБ состоит из ретроспективных серий случаев, в которых отсутствует документальное подтверждение диагноза ГЭРБ и подробная информация о предшествующей медикаментозной терапии. Это затрудняет оценку показаний к операции и реакции на нее. Кроме того, во многих сериях хирургических вмешательств большой процент составляют дети с заболеваниями, предрасполагающими к наиболее тяжелым формам ГЭРБ. В целом, результаты антирефлюксной хирургии были более тщательно оценены у взрослых, чем у детей. У взрослых фундопликация лапароскопическая (по Ниссену) ассоциируется примерно с 95% удовлетворенностью пациентов и улучшением качества жизни у пациентов с хронической ГЭРБ. Согласно рекомендациям Общества американских гастроинтестинальных и эндоскопических хирургов (SAGES), хирургическое лечение ГЭРБ дает положительный результат в 85 - 93% случаев [74, 75, 76, 77].

Систематический обзор литературы для взрослых показал, что антирефлюксная хирургия может быть более эффективной в профилактике аденокарциномы пищевода по сравнению с медикаментозной терапией у пациентов с пищеводом Барретта [78]. Частота неудачных результатов при фундопликации лапароскопической у взрослых составляет от 3 до 16%, однако от 37 до 62% пациентов принимают ИПП через несколько лет после вмешательства [71, 79, 80, 81].

Послеоперационная дисфагия, хотя и часто разрешающаяся со временем, является наиболее частым осложнением, о котором сообщается в литературе относительно взрослых пациентов и детей [82, 83, 84, 85].

По данным систематического обзора литературы по педиатрии, антирефлюксная хирургия у детей демонстрирует хороший общий процент успеха (медиана 86%) в плане полного облегчения типичных симптомов ГЭРБ [86].

По результатам проспективного многоцентрового исследования 25 детей (возраст 2 - 18 лет) с резистентной к терапии ГЭРБ, фундопликация лапароскопическая (по Ниссену) уменьшила симптомы рефлюкса, общее время воздействия кислоты и количество эпизодов (слабокислого) рефлюкса. Однако у 3/25 пациентов отмечались сохраняющиеся/рецидивирующие симптомы рефлюкса, а у 3 пациентов развилась дисфагия [87].

В ретроспективном обзоре 823 детей (возраст <18 лет), перенесших фундопликацию лапароскопическую (по Ниссену), частота повторной операции составила 12,2%. Этот риск увеличивался при наличии диссекции пищеводного отверстия диафрагмы, рвотных позывов в послеоперационном периоде и более раннего возраста при первоначальной операции [88]. В другой серии из 2008 фундопликаций лапароскопических (по Ниссену) у детей (возраст от 5 до 19 лет) частота неудач при фундопликации составила 4,6% после первоначальной операции и 6,8% после повторной операции [71]. Антирефлюксная хирургия имеет наименьший процент успеха при лечении экстраэзофагеальных симптомов, включая аспирационную пневмонию, у пациентов с неврологическими нарушениями [89]. При этом есть данные об очень хороших исходах операции (более 90% улучшения) [90].

Антирефлюксная хирургия может быть полезной для детей с подтвержденной ГЭРБ, которые не могут придерживаться оптимальной медикаментозной терапии или имеют угрожающие жизни осложнения доказанной ГЭРБ. Перед операцией необходимо исключить причины симптомов, не связанные с ГЭРБ, и убедиться, что диагноз хронической/рецидивирующей ГЭРБ твердо установлен. Во всех случаях необходимо взвесить риски операции и потенциальную пользу, и отбор пациентов имеет решающее значение; только пациенты с четко доказанной ГЭРБ должны рассматриваться для проведения операции. Риски фундопликации лапароскопической (по Ниссену) включают вздутие вследствие повышенного газообразования, раннее насыщение, дисфагию, позывы на рвоту, демпинг-синдром, увеличение риска аспирации из-за застоя в пищеводе и несостоятельности манжеты, что приводит к необходимости повторной операции.

3.3 Иное лечение

- Рекомендовано селективное проведение кормления через гастростому (Гастростомия/Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий/Лапароскопическая гастростомия, Закрытие гастростомы, Ушивание гастростомы) у детей с ГЭРБ и неврологическими нарушениями, проблемами с кормлением, недостаточным набором веса с целью предотвращения осложнений ГЭРБ и улучшения нутритивного статуса [91, 92, 93, 94].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Обычно проводится без хирургического лечения с медикаментозной антирефлюксной терапией (при наличии показаний) (см. п. 3.1).

В случае отсутствия эффекта в качестве второй линии проводится хирургическое лечение (см. п. 3.2).

- Рекомендовано детям с тяжелой ГЭРБ и высоким риском аспирации (например, при серьезных неврологических нарушениях), у детей с синдромом короткой кишки в случае тяжелой ГЭРБ или тяжелой дисмоторики желудка или верхнего отдела кишечника, когда пероральное или желудочное энтеральное питание неэффективно - селективное использование кормления через назоеюнальный зонд (назоэнтеральный зонд) (установка назоинтестинального зонда) в качестве альтернативы фундопликации/фундопликации лапароскопической и кормлению через гастростому [95].

УУР - C, УДД - 5

Комментарии: Ограничение данного вмешательства: нарушение процесса адаптации кишечника и усугубление абсорбционной способности, которая у пациентов с синдромом короткой кишки и так уже ограничена. Кроме того, наличие назоеюнального зонда (Зонд назоэнтеральный) может увеличить риск кишечного загрязнения с изменением микробиома кишечника и последующим избыточным бактериальным ростом в тонкой кишке. Но если питание через назоеюнальный зонд (Зонд назоэнтеральный) является единственным способом доставки энтерального питания, его следует использовать при возможности и при отсутствии противопоказаний.

4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

Немедикаментозное лечение детей с ГЭРБ включает рекомендации по изменению образа жизни, физические упражнения, бальнеотерапию [96, 97].

- Рекомендуется детям с ГЭРБ коррекция образа жизни, включающая обучение позиционированию, для уменьшения выраженности жалоб и улучшения качества жизни [96, 97].

УУР - C, УДД - 5

Комментарий 1. Обучение позиционированию включает следующие рекомендации: исключается положение лежа на спине после еды, сон на левом боку, поскольку в положении лежа на правом боку усиливается рефлюкс кислого содержимого желудка в пищевод, также пациенты должны быть информированы, что положение с поднятой головой минимизирует рефлюкс и снижает внутрибрюшное давление [96]. Детям с ГЭРБ следует избегать ношения одежды и ремней, которые плотно облегают грудь и талию, рекомендуется исключение занятий спортом сразу после еды, прием пищи маленькими порциями, поднятие изголовья кровати примерно на 15 см, снижение веса при наличии избыточного веса, возможно жевание жевательной резинки без сахара после еды, способствующее выработке слюны и нейтрализации кислоты.

Комментарий 2. Детям с ГЭРБ следует исключить продукты и напитки, которые, вызывают усиление симптомов заболевания: кофеин, газированные напитки, шоколад, цитрусовые, помидоры и томатный соус, острая или жирная пища, жирные молочные продукты [98].

- Рекомендуется детям с ГЭРБ селективное назначение лечебной физкультуры при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (физических упражнений по методике Р. Шейкер) для улучшения глотания и уменьшения дисфагии [99].

УУР - C, УДД - 5

Комментарий 1. Исследования показали, что выполнение упражнений, разработанных Р. Шейкер, способствует улучшению глотания и дисфагии [99].

Применение данных упражнений способствует укреплению мышц нижнего пищеводного сфинктера, что приводит к предотвращению попадания содержимого желудка в пищевод.

Методика физических упражнений по Шейкер Р:

Исходное положение лежа на спине на твердой, ровной поверхности, без подушки, руки вытянуты вдоль туловища. Дыхание медленное и ровное в течение всего упражнения.

Поднятие и удерживание головы (чтобы смотреть на пальцы ног).

Плечи должны быть прижаты к поверхности, поднимается только голова.

Удержание позы в течение 1 минуты, затем голова опускается в исходное положение.

Повторение еще 2 раза, с расслаблением в течение 1 минуты между каждым повторением.

Подъем и опускание головы: подъем головы вверх, чтобы посмотреть на подбородок, а затем возвращение в исходное положение. Повторение 30 раз с расслаблением.

Проводится по показаниям.

- Детям с ГЭРБ рекомендуется селективное проведение санаторно-курортного лечения с применением питьевых минеральных вод, терренкуров, климатотерапии для уменьшения выраженности дисфагии и изжоги [100].

УУР - C, УДД - 5

Комментарий 1. Санаторно-курортное лечение пациентов с ГЭРБ включает климатотерапию, бальнеотерапию (внутренний прием природных минеральных вод), а также терренкурные прогулки по разработанным маршрутам в курортных парках низкогорных, равнинных, приморских курортов.

Лечебная ходьба (терренкур) в период пребывания на курорте проводится ежедневно, в нежаркое время суток (утром, перед обедом, в предвечернее время) не ранее чем через 2 ч после приема пищи с обязательным режимом гидратации, при этом индивидуально дозируют интенсивность нагрузки (дистанцией, величиной угла подъема от 3 до 20°, темпом ходьбы, количеством и продолжительностью остановок), определяемой по уровню субмаксимальной ЧСС (при выполнении теста на толерантность к ФН) с целью достижения тренирующего воздействия на сердечно-сосудистую систему, снижения факторов риска ССЗ, улучшения показателей углеводного и жирового обмена.

В РКИ исследовалась эффективность внутреннего приема питьевой маломинерализованной минеральной воды (сульфатной натриево-магниево-кальциевой с минерализацией 1,9 - 3,2 г/дм.3) у детей с ГЭРБ в возрасте 9 - 17 лет. Минеральную воду пациентам основной группы назначали в составе комплексной терапии (антацид, прокинетик) на второй неделе лечения из расчета 5 мл/кг, с троекратным приемом, в теплом виде (t 28 - 30 °C) за 1 - 1,5 часа до еды, в течение 3 недель. В группу сравнения вошли 40 детей с ГЭРБ I степени, получавших антацид и прокинетик в течение 4 недель. Изучение pH среды пищевода и желудка проводилось с помощью пристеночной эндоскопической pH-метрии (Система анализа гастродуоденальной моторики"). Исследовали содержание свободных сиаловых кислот (ССК), олигосвязанных сиаловых кислот (ОССК), связанной с белком фукозы (СБФ) в желудочном соке. После проведенного курса лечения у детей группы наблюдения базальная кислотность приближалась к нормальным показателям в пищеводе (до лечения 1,92 ![]() 0,14; после лечения 4,83

0,14; после лечения 4,83 ![]() 0,3; p < 0,001), теле желудка (до лечения 1,92

0,3; p < 0,001), теле желудка (до лечения 1,92 ![]() 0,14; после лечения 2,45

0,14; после лечения 2,45 ![]() 0,18; p < 0,05), в антральном отделе желудка (до лечения 1,23

0,18; p < 0,05), в антральном отделе желудка (до лечения 1,23 ![]() 0,1; после лечения 3,63

0,1; после лечения 3,63 ![]() 0,23 p < 0,05). В группе сравнения после курса терапии также имело место некоторое повышение pH в пищеводе и своде желудка, но в целом показатели свидетельствовали о сохранении гиперацидности. В группе наблюдения концентрация уровня ОССК достоверно снизились в 3,4 раза (p < 0,001), свободных ССК - в 1,6 раза (p < 0,05), БСФ - в 1,4 раза (p < 0,05). Авторы пришли к выводу, что применение маломинерализованной минеральной воды в условиях бальнеологического курорта в лечение ГЭРБ у детей приводит к антацидному и противовоспалительному действию [100]. Необходимы дальнейшие исследования в отношении катамнестического наблюдения пациентов, получавших минеральные воды.

0,23 p < 0,05). В группе сравнения после курса терапии также имело место некоторое повышение pH в пищеводе и своде желудка, но в целом показатели свидетельствовали о сохранении гиперацидности. В группе наблюдения концентрация уровня ОССК достоверно снизились в 3,4 раза (p < 0,001), свободных ССК - в 1,6 раза (p < 0,05), БСФ - в 1,4 раза (p < 0,05). Авторы пришли к выводу, что применение маломинерализованной минеральной воды в условиях бальнеологического курорта в лечение ГЭРБ у детей приводит к антацидному и противовоспалительному действию [100]. Необходимы дальнейшие исследования в отношении катамнестического наблюдения пациентов, получавших минеральные воды.

Комментарий 2. Возможно использованием физиотерапевтических методик, таких как Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия), Электросонотерапия (импульсная низкочастотная электротерапия по методике электросна), Сверхвысокочастотная терапия (СВЧ-терапия) (электромагнитное поле сверхвысокой частоты), структурно-резонансная электромагнитотерапия (СРТ), Низкочастотная магнитотерапия локальная (переменное магнитное поле низкой частоты) [52].

Противопоказания к применению физических факторов:

- Тяжелая форма ГЭРБ, осложненная стриктурами, язвами, кровотечениями из вен пищевода;

- Наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, подлежащей хирургическому лечению;

- Пищевод Барретта;

- Наличие доброкачественной или злокачественной опухоли;

- Наличие общих противопоказаний для применения методов физической терапии [101].

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

5.1. Профилактика

- Борьба с лишним весом;

- Ограничение употребления продуктов, повышающих внутрибрюшное давление (газированные напитки, пиво, бобовые);

- Исключаются продукты, усиливающие перистальтику и гастроэзофагеальный рефлюкс (кофе, шоколад, жирная и острая пища и т.д.);

- Ограничение употребления продуктов с кислотостимулирующим действием: мучные изделия, шоколад, цитрусовые фрукты, специи, жирные и жареные блюда, редька, редис;

- Следует принимать пищу небольшими порциями, медленно прожевывая, не разговаривать во время приема пищи;

- Ограничение подъема тяжестей (не более 8 - 10 кг);

- Приподнимание изголовья кровати на десять-пятнадцать сантиметров;

- Ограничение приема медикаментов, расслабляющих пищеводный сфинктер;

- Избегать горизонтального положения после еды в течение двух - трех часов.

- Пациентам следует объяснять неблагоприятное воздействие табачного дыма и алкоголя на слизистую оболочку пищевода и состояние кардиального сфинктера [22].

Вакцинация

ГЭРБ не является противопоказанием к проведению вакцинации с использованием вакцин любого типа [Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", Методические указания МУ 3.3.1.1095-02. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок].

5.2. Диспансерное наблюдение

- Рекомендованная частота осмотров специалистом (Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра и/или врача-гастроэнтеролога) составляет не менее 2-х раз в год в течение 3 лет с момента последнего обращения [94], с учетом выраженности клинической симптоматики и клинико-эндоскопических данных.

УУР - C, УДД - 5

Комментарии:

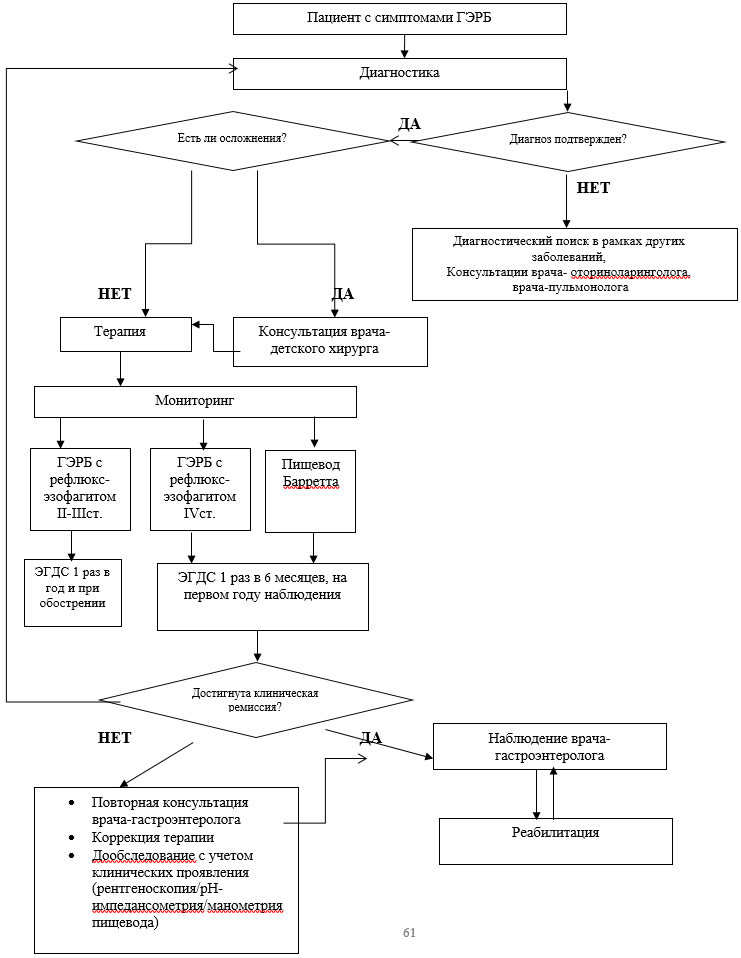

Выполнение ЭГДС: частота проведения ЭГДС зависит от клинико-анамнестических данных, результатов предшествующих эндоскопических исследований и длительности клинической ремиссии:

А) при эндоскопически негативной форме ГЭРБ и рефлюкс-эзофагите I ст. ЭГДС показана при обострении заболевания,

Б) при ГЭРБ и/или рефлюкс-эзофагите II - III ст. ЭГДС показана 1 раз в год, а также при обострении заболевания,

В) при ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом IV ст. (язва пищевода, пищевод Барретта) ЭГДС показана 1 раз в 6 мес. на первом году наблюдения и 1 раз в год (при условии достижения клинической ремиссии заболевания) в последующие годы наблюдения.

6. Организация оказания медицинской помощи

Детям с ГЭРБ может оказываться медицинская помощь любой формы, условий и вида в зависимости от клинической ситуации.

- Дети с ГЭРБ наблюдаются врачом-педиатром/врачом общей практики (семейным врачом) и врачом-гастроэнтерологом, при наличии сопутствующей патологии - совместно с соответствующими специалистами, в том числе врачом-детским хирургом.

- Пациенты с осложненным течением ГЭРБ: со стриктурами пищевода, кровотечениями, пищеводом Барретта - наблюдаются совместно с врачом-детским хирургом, при подозрении на малигнизацию, детей с пищеводом Барретта следует направить к врачу-детскому онкологу.

- Пациентам с симптомами, требующими неотложного вмешательства (дисфагия, потеря массы тела, гематомезис или рецидивирующая рвота), необходима срочная консультация врача-детского хирурга [94] (как правило, дети с ГЭРБ обычно не нуждаются в лечении в условиях круглосуточного стационара, за исключением осложненного течения и показаний к хирургическому вмешательству. Для установления диагноза и возможной коррекции терапии, а также проведения реабилитационных мероприятий, целесообразна госпитализация в дневной стационар. Показанием к неотложной госпитализации является повторяющиеся эпизоды апноэ и обильное кровотечение из эрозий или язв пищевода).

- Организация диетического питания пациентов при стационарном лечении в медицинских организациях проводится в соответствии с Приложением 3 приказа Минздрава России от 23.09.2020 N 1008н "Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием".

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)

7.1 Осложнения

Грозным осложнением ГЭРБ являются стриктуры пищевода, которые возникают при рубцевании язвенных дефектов. В этом случае на фоне хронического воспаления в процесс вовлекаются глубокие слои стенки пищевода и околопищеводных тканей, т.е. возникает периэзофагит. Преобладание фиброза приводит к образованию рубца, вследствие чего развивается пептическая стриктура пищевода.

Одним из наиболее серьезных осложнений ГЭРБ является пищевод Барретта (ПБ) - предраковое состояние, фоновое заболевание для развития аденокарциномы пищевода. В литературе приводятся данные, согласно которым частота ПБ у детей с эзофагитом составляет 6,2 - 13%. В одной из работ приводятся результаты эндоскопических исследований, при которых ПБ выявлен у 2,7% детей. Основным методом диагностики, который помогает заподозрить ПБ, является ЭГДС. Данный метод позволяет дать визуальную оценку пищевода и зоны пищеводно-желудочного перехода и взять биопсионный материал для проведения гистологического и, по необходимости, иммуногистохимического исследования.

Другим серьезным осложнением ГЭРБ является постгеморрагическая анемия, которая может возникнуть как при скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы, ущемление которой травмирует слизистую диафрагмального "мешка", так и в результате эрозивно-язвенного поражения слизистой пищевода.

7.2 Исходы и прогноз

У большинства детей с ГЭРБ - благоприятный.

При пищеводе Барретта у детей следует помнить о вероятности развития аденокарциномы или плоскоклеточного рака, даже несмотря на проводимое лечение. Прогностически неблагоприятными признаками считаются: площадь метаплазии эпителия пищевода диаметром 8 см и более, а также наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Малигнизация ПБ у детей встречается крайне редко, однако есть данные, что у 33% детей с клиникой ГЭР может появиться злокачественное новообразование в пищеводе в последующие 50 лет жизни.

Критерии оценки качества медицинской помощи

Таблица 1 - Критерии качества оказания специализированной медицинской помощи.

N

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнены визуальный осмотр терапевтический, пальпация терапевтическая, аускультация терапевтическая

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый при диагностике

Да/нет

3.

Выполнена эзофагогастродуоденоскопия при необходимости оценки осложнений и проведения дифференциальной диагностики

Да/Нет

4.

Выполнена рентгеноскопия пищевода с контрастированием (Рентгенологическое исследование (рентгеноскопия и рентгенография) пищевода с пероральным контрастированием) при рефрактерным течении ГЭРБ и при подозрении на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы/анатомические аномалии

Да/Нет

5.

Выполнено лечение ингибиторами протонного насоса детям старше 1 года с выраженными симптомами ГЭРБ и картиной эзофагита средне-тяжелой и тяжелой степени тяжести при неэффективности немедикаментозного лечения (при наличии показаний и отсутствии противопоказаний)

Да/Нет

6.

Выполнена фундопликация лапароскопическая (по Ниссену) при рефрактерной к медикаментозной терапии или приводящей к рецидивирующей аспирации, эпизодам апноэ, реактивным заболеваниям дыхательных путей, неврологическим нарушениям, задержке физического развития, образованию стриктур пищевода ГЭРБ (при условии точного установления диагноза хронической/рецидивирующей ГЭРБ, оценки риска операции и потенциальной пользы)

Да/Нет

Список литературы

1. Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P, Dent J, Jones R; Global Consensus Group. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol. 2006 Aug; 101(8): 1900-20; quiz 1943.

2. Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюкснои болезни, 2020.

3. Eusebi L.H., Ratnakumaran R., Yuan Y., SolaymaniDodaran M., Bazzoli F., Ford A.C. Global prevalence of, and risk factors for, gastro-oesophageal reflux symptoms: a meta-analysis. Gut. 2018; 67(3): 430-40. DOI: 10.1136/gutjnl-2016-313589.

4. Лазебник Л.Б., Машарова А.А., Бордин Д.С., Васильев Ю.В., Ткаченко Е.И., Абдулхаков Р.А., и др. Результаты Многоцентрового исследования "Эпидемиология Гастроэзофагеальной Рефлюксной болезни в России" (МЭГРЕ). Терапевтический архив. 2011; 83(1): 45 - 50.

5.  , Korzhik AV, Fursa TIu, Pechkovskaia EV. Epidemiological aspects of gastroesophageal reflux disease in children in the conditions of large industrial city. Eksp Klin Gastroenterol. 2013: (5): 17 - 22.

, Korzhik AV, Fursa TIu, Pechkovskaia EV. Epidemiological aspects of gastroesophageal reflux disease in children in the conditions of large industrial city. Eksp Klin Gastroenterol. 2013: (5): 17 - 22.

6. Gilger M.A., El-Serag H.B., Gold B.D., Dietrich C.L., Tsou V.M., McDuffie A., Shub M.D. Prevalence of endoscopic findings of erosive esophagitis in children: a population-based study. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2008 Aug; 47(2): 141-6.doi: 10.1097/MPG.0b013e31815eeabe.

7. Gonzalez Ayerbe J.I. et al. Diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease in infants and children: From guidelines to clinical practice//Pediatr. Gastroenterol. Hepatol. Nutr. 2019. Vol. 22, N 2. P. 107 - 121.

8. Sherman PM, Hassall E, Fagundes-Neto U, Gold BD, Kato S, Koletzko S, Orenstein S, Rudolph C, Vakil N, Vandenplas Y. A global, evidence-based consensus on the definition of gastroesophageal reflux disease in the pediatric population. Am J Gastroenterol. 2009 May; 104(5): 1278-95; quiz 1296. doi: 10.1038/ajg.2009.129. Epub 2009 Apr 7. PMID: 19352345;