"Клинические рекомендации "Цирроз и фиброз печени"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЦИРРОЗ И ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: K74.0, K74.6, K72, K76.7, K74.1, K74.2, K74.4, K74.5

Год утверждения (частота пересмотра): 2025 Пересмотр не позднее: 2027

ID: 715_2

Возрастная категория: Взрослые

Специальность:

Разработчик клинической рекомендации Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Российское общество по изучению печени, Межрегиональная Общественная Организация "Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека", Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Список сокращений

ВВ - варикозные вены

ВВПиЖ - варикозные вены пищевода и желудка

ГЦР - гепатоцеллюлярный рак

ГПС - гепатопульмональный синдром

ГРС - гепаторенальный синдром

ГРС-ОПП - гепаторенальный синдром с критериями острого повреждения почек

ДИ - доверительный интервал

ДРА - двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия

ИМТ - индекс массы тела

ИПП - ингибиторы протонной помпы (насоса)

КУУЗИ - контраст-усиленное ультразвуковое исследование

КТ - компьютерная томографии (КТ) органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием

МАЖБП - метаболически ассоциированная жировая болезнь печени

МетАБП - метаболически ассоциированная жировая болезнь печени в сочетании с избыточным употреблением алкоголя

МНО - международное нормализованное отношение

МО - медицинская организация

МРТ - магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата

НАЖБП - неалкогольная жировая болезнь печени

НПВП - нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты

НСББ - неселективные бета-адреноблокаторы

ОБП - острая болезнь почек

ОКН - острый канальцевый некроз

ОМП - окружность мышц плеча

ОПП - острое повреждение почек

ОР - относительный риск

ОЦК - объем циркулирующей крови

ПЛГ - портолегочная гипертензия

ПГ - портальная гипертензия

ПГГ - портальная гипертензионная гастропатия

ПЭ - печеночная энцефалопатия

РКИ - рандомизированное клиническое исследование

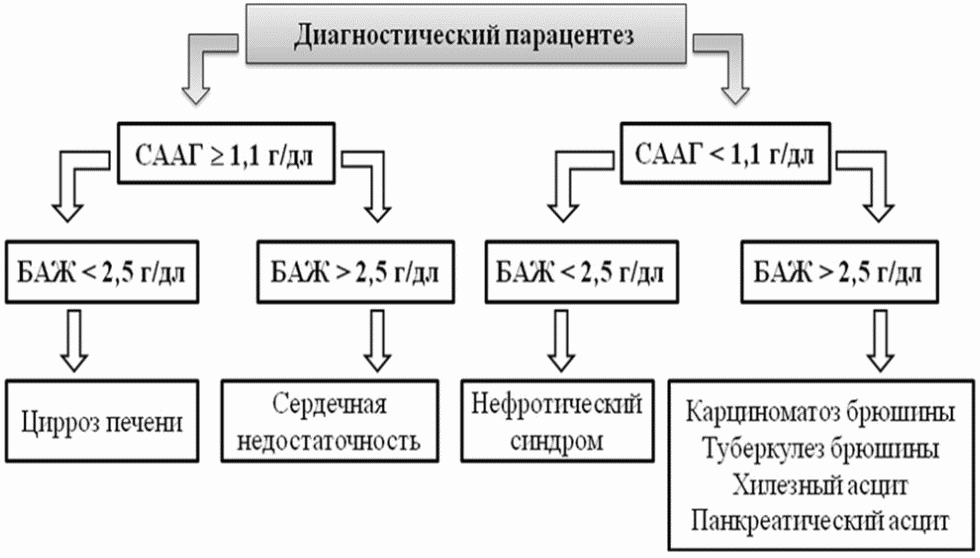

СААГ - сывороточно-асцитический альбуминовый градиент

СБП - спонтанный бактериальный перитонит

СИБР - синдромом избыточного бактериального роста

СМИ - скелетно-мышечный индекс

СМИ ВК - скелетно-мышечный индекс верхних конечностей

СКФ - скорость клубочковой фильтрации

ТП - трансплантация печени

УЗИ - ультразвуковое исследование

ХБП - хроническая болезнь почек

ЦП - цирроз печени

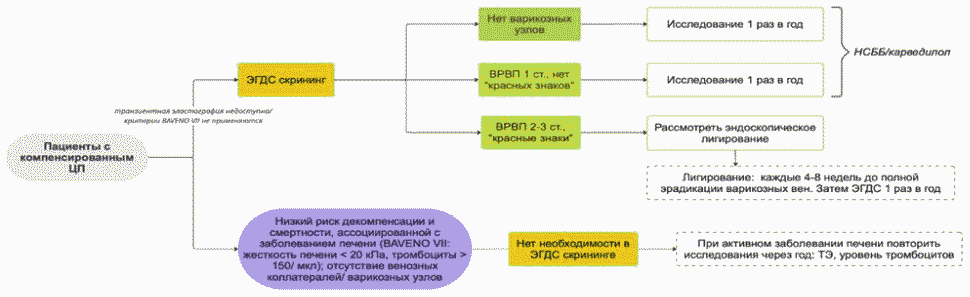

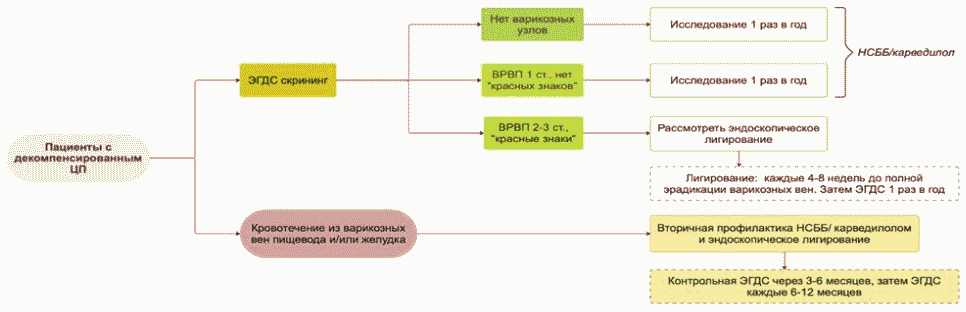

ЭГДС - эзофагогастродуоденоскопия

ЭХО - эхокардиография

ICA - International Club of Ascites (Международный клуб по изучению асцита)

KDIGO - Kidney Disease Improving Global Outcomes (Инициатива по улучшению глобальных исходов заболеваний почек)

LOLA - L-орнитин-L-аспартат

MELD - Model for End-stage Liver Disease (модель для оценки терминальной стадии заболеваний печени)

NOD2 - nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 (нуклеотид-связывающий домен олигомеризации)

SIRS - systemic inflammatory response syndrome (синдром системного воспалительного ответа)

TIPS - transjugular intrahepatic portosystemic shunt (трансъюгулярный внутрипеченочный портосистемный шунт)

Термины и определения

Асцит - патологическое накопление жидкости в брюшной полости, встречается более чем у 50% больных с 10-летней историей заболевания печени и значительно ухудшает прогноз жизни пациентов с ЦП. В течение первого года от момента появления асцита выживает от 45 до 82% больных, в течение пяти лет - менее 50%.

Гепатопульмональный синдром - легочное осложнение, которое возникает у пациентов с хроническим заболеванием печени и (или) портальной гипертензией и характеризуется дилатацией легочных сосудов и гипоксемией при отсутствии кардиореспираторных заболеваний.

Гепаторенальный синдром с критериями острого повреждения почек - жизнеугрожающее и потенциально обратимое нарушение функции почек, вызванное системным воспалением и (или) спланхнической и системной вазодилатацией у пациентов с декомпенсированным циррозом печени, портальной гипертензией и асцитом, при котором наблюдается повышение креатинина до уровня, соответствующего критериям ОПП (на >= 26,5 мкмоль/л от исходного за 48 ч и (или) на >= 50% от исходного за 7 суток).

Гепатоцеллюлярный рак (гепатоцеллюлярная карцинома, печеночно-клеточный рак) - наиболее частая (около 85% случаев) злокачественная опухоль печени, исходящая из гепатоцитов.

Гиперволемическая гипонатриемия (дилюционная гипонатриемия или гипонатриемия разведения) - снижение уровня натрия сыворотки крови ниже 130 ммоль/л, которое развивается вследствие избытка внеклеточной жидкости из-за нарушения способности почек выводить воду, не содержащую растворенных в ней веществ вследствие неосмотической гиперсекреции антидиуретического гормона, что вторично по отношению к снижению эффективного артериального давления у пациентов с ЦП. Гиперволемическая гипонатриемия ассоциирована с увеличением летальности у пациентов с ЦП, а также с увеличением числа осложнений после трансплантации печени. Встречается у трети госпитализированных больных ЦП и асцитом.

Гипоаммониемические средства - препараты, уменьшающие концентрацию аммиака в крови и относящиеся к следующим группам в соответствии с АТХ: антибиотик - рифаксимин, препараты для лечения заболеваний печени (орнитин), осмотические слабительные средства - лактулоза**.

Гиповолемическая гипонатриемия - снижение уровня натрия сыворотки крови ниже 130 ммоль/л вследствие потери внеклеточной жидкости, например, из-за чрезмерной диуретической терапии. Гиповолемическая гипонатриемия составляет 10% от всех случаев гипонатриемии у пациентов с ЦП.

Жировая болезнь печени - наднозологическое понятие, объединяющее все заболевания печени, протекающие со стеатозом и стеатогепатитом.

Декомпенсация - нарушение деятельности органа, системы органов или всего организма вследствие истощения или срыва приспособительных механизмов.

Заболевание - состояние, возникающее в связи с воздействием патогенных факторов, нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма.

Исход - любой возможный результат, возникающий при воздействии причинного фактора, профилактического или терапевтического вмешательства, все установленные изменения состояния здоровья, возникающие как следствие вмешательства.

Изменение образа жизни - мероприятия, направленные на нормализацию массы тела, характера питания и двигательной активности, целью которых является профилактика и лечение заболеваний.

Индекс массы тела - показатель, который используется для диагностики избыточной массы тела и ожирения, а также оценки его степени (масса тела в килограммах, деленная на рост в метрах квадратных, кг/м2).

Корригированный ИМТ - индекс массы тела, который рассчитывается исходя из массы тела пациента путем вычитания доли свободной жидкости от измеренной массы тела: в зависимости от выраженности асцита вычитается 5% при легкой (1-й), 10% - при средней степени (2-й) и 15% - при напряженном асците (3-й степени). Если проводился лапароцентез, корригированный ИМТ вычислялся после процедуры. При наличии двустороннего отека нижних конечностей вычитается еще 5%.

Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского или фармацевтического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского или фармацевтического работника и интересами пациента.

Клиническое исследование - любое исследование, проводимое с участием человека в качестве субъекта для выявления или подтверждения клинических и (или) фармакологических эффектов исследуемых продуктов и (или) выявления нежелательных реакций на исследуемые продукты и (или) изучения их всасывания, распределения, метаболизма и выведения с целью оценки их безопасности и (или) эффективности.

Кровотечения из варикозных вен пищевода и желудка - наиболее частое фатальное осложнение цирроза печени, которое возникает в результате натяжения и разрыва стенки варикозных вен в пищеводе и желудке из-за повышения давления в портальной системе.

Лекарственные препараты - лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, сохранения, предотвращения или прерывания беременности.

Медицина, основанная на доказательствах - надлежащее, последовательное и осмысленное использование современных наилучших доказательств (результатов клинических исследований) в сочетании с индивидуальным клиническим опытом и с учетом ценностей и предпочтений пациента в процессе принятия решений о состоянии здоровья и лечении пациента.

Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а также предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.

Медицинское вмешательство - выполняемые по отношению к пациенту медицинским и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную или исследовательскую направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности.

Острое повреждение почек - патологическое состояние, развивающееся в результате непосредственного острого воздействия ренальных и (или) экстраренальных повреждающих факторов, продолжающееся до 7 суток и характеризующееся быстрым (часы, дни) развитием признаков повреждения или дисфункции почек различной степени выраженности.

Острая печеночная недостаточность на фоне хронической (Acute-on-chronic liver failure, ACLF) согласно определению европейской ассоциации по изучению печени (European Association for the Study of the Liver) - тяжелая форма острой декомпенсации цирроза печени, которая характеризуется полиорганной недостаточностью и высоким риском краткосрочной смертности (> 20% в течение 28 дней). Острая декомпенсация определяется развитием асцита, печеночной энцефалопатии, желудочно-кишечного кровотечения и (или) бактериальных инфекций. Критерии: недостаточность одного или более из 6 основных органов и систем (печень, почки, головной мозг, система свертывания крови, система кровообращения, дыхательная система) в сочетании с системным воспалением, которое могло быть вызвано острым повреждением печени и (или) другого органа.

Пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния.

Печеночный венозный градиент давления (Hepatic venous pressure gradient, HVPG) - разница давления между воротной и интраабдоминальной частью нижней полой вены (печеночными венами), золотой стандарт определения портального давления. Используется для оценки наличия и степени выраженности портальной гипертензии.

Печеночная энцефалопатия - комплекс потенциально обратимых нервно-психических нарушений, возникающих в результате печеночной недостаточности и (или) портосистемного шунтирования крови.

Преабилитация - комплекс предшествующих операции мероприятий для повышения готовности пациента к хирургическому вмешательству и эффективности послеоперационного восстановления.

Портальная гипертензия - клинический синдром, развивающийся в результате повышения давления в воротной вене, когда градиент давления между воротной и печеночными венами (нижней полой веной), характеризующийся формированием портосистемных коллатералей, асцитом, спленомегалией, составляет > 5 мм рт.ст.

Клинически значимая портальная гипертензия - портальная гипертензия с градиентом печеночного венозного давления >= 10 мм рт.ст. В клиническом аспекте у таких пациентов повышается риск развития варикозного расширения вен пищевода и декомпенсации ЦП.

Портальная гипертензионная гастропатия - изменения слизистой оболочки желудка в виде характерного мозаичного рисунка с различной степенью выраженности внутрислизистых кровоизлияний в результате повышения портального давления, полнокровия подслизистых сосудов и расширения венул и капилляров слизистой.

Портолегочная гипертензия - легочная артериальная гипертензия, развивающаяся на фоне портальной гипертензии при отсутствии других причин.

Рабочая группа по разработке/актуализации клинических рекомендаций - коллектив специалистов, работающих совместно и согласованно в целях разработки/актуализации клинических рекомендаций и несущих общую ответственность за результаты данной работы.

Рекомпенсация - разрешение асцита (без сопутствующего применения диуретиков), печеночной энцефалопатии (без медикаментозной профилактики), отсутствие рецидивирующего варикозного кровотечения в течение как минимум 12 месяцев; устранение или подавление этиологической причины заболевания печени, улучшение синтетической функции печени (сывороточный альбумин, международное нормализованное отношение (МНО), билирубин).

Саркопения - прогрессирующее и генерализованное заболевание скелетных мышц, которое ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятных исходов, включая падения, переломы, физическую инвалидизацию и смертность.

Синдром - устойчивая совокупность ряда симптомов с единым патогенезом, выступающая как осложнение болезни или как важное звено патогенеза или как ее сущностное проявление.

Системное воспаление при циррозе печени - состояние, которое характеризуется повышенным уровнем белков острой фазы, маркеров активации эндотелия, провоспалительных цитокинов и их рецепторов, маркеров активации макрофагов, системного окислительного стресса и повышенной экспрессии поверхностных активирующих антигенов циркулирующими иммунными клетками; развивается в рамках иммунной дисфункции данного заболевания. Выделяют два фенотипа системного воспаления при циррозе печени: системное воспаление низкой степени выраженности (low-grade inflammation), которое не сопровождается тяжелой иммунной дисфункцией и органной недостаточностью и наблюдается преимущественно у пациентов с компенсированным циррозом печени; тяжелое системное воспаление (high-grade inflammation), которое сопровождается глубокими нарушениями со стороны иммунной системы, когда эффекторные клетки не способны реагировать на повторные стимулы патогенов, данный фенотип предшествует развитию острой печеночной недостаточности на фоне хронической.

Синдром системного воспалительного ответа (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) - общая воспалительная реакция организма в ответ на тяжелое поражение вне зависимости от локализации очага при участии медиаторов воспаления с вовлечением практически всех систем организма. Диагноз синдрома системной воспалительного ответа правомочен при наличии как минимум двух следующих критериев: температура тела >= 38 °C или <= 36 °C; частота сердечных сокращений >= 90/мин; частота дыхательных движений >= 20/мин или парциальное давление двуокиси углерода в крови (CO2) <= 32 мм рт. ст.; лейкоцитоз >= 12 000/мкл или лейкопения <= 4000/мкл или сдвиг лейкоцитарной формулы влево или более 10% незрелых форм.

Состояние - изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи.

Спонтанный бактериальный перитонит - инфицирование асцитической жидкости в отсутствие какого-либо очевидного, локализованного в брюшной полости источника инфекции.

Уровень достоверности доказательств - степень уверенности в том, что полученный эффект от применения медицинского вмешательства является истинным.

Уровень убедительности рекомендаций - степень уверенности в достоверности эффекта вмешательства и в том, что следование рекомендациям принесет больше пользы, чем вреда в конкретной ситуации.

Хроническая болезнь почек - наднозологическое понятие, объединяющее всех пациентов с признаками повреждения почек и (или) снижением функции, оцениваемой по величине скорости клубочковой фильтрации, которые сохраняются в течение 3 месяцев и более.

Трансплантация печени - хирургическая операция, которая заключается в замене поврежденной печени целой и частью здоровой печени, полученной от другого человека, называемого донором.

Тромбоцитопения - снижение количества тромбоцитов в периферической крови < 150 x 109/л. Частота тромбоцитопении зависит от стадии цирроза, при декомпенсации заболевания достигает 86%.

Эффективное кровообращение - состояние системы кровообращения, при котором обеспечивается адекватная перфузия тканей и органов в соответствии с их метаболическими потребностями.

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группы заболеваний или состояний)

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Цирроз печени (ЦП) - это диффузный процесс, характеризующийся фиброзом и трансформацией нормальной структуры печени с образованием узлов. ЦП представляет собой финальную стадию большинства хронических диффузных заболеваний печени. Естественное течение ЦП характеризуется бессимптомной стадией (компенсированный ЦП), которая сменяется стадией повышения давления в портальной системе и ухудшением функции печени, что приводит к появлению клинической картины в виде осложнений ЦП (стадия декомпенсации). В стадии компенсации у пациентов, как правило, хорошее качество жизни, и заболевание может протекать скрыто в течение нескольких лет. Стадия декомпенсации проявляется развитием выраженных клинических симптомов. К наиболее важным относятся следующие:

- асцит (с инфицированием асцитической жидкости или без него);

- кровотечение из варикозных вен (ВВ) пищевода и желудка (ВВПиЖ);

- печеночная энцефалопатия (ПЭ);

- гепаторенальный синдром с критериями острого повреждения почек (ГРС-ОПП);

- легочные осложнения (печеночный гидроторакс, гепатопульмональный синдром (ГПС), портолегочная гипертензия (ПЛГ));

- цирротическая кардиомиопатия;

- инфекционные осложнения (спонтанный бактериальный перитонит (СБП), мочевая инфекция, пневмония, инфекции мягких тканей и бактериемия) [1];

- саркопения.

Современные возможности по устранению/контролю над причиной повреждения печени привели к появлению нового термина - рекомпенсация ЦП, что предполагает нормальные печеночные тесты и отсутствие описанных выше клинических признаков декомпенсации в течение не менее 12 месяцев. Рекомпенсация ЦП - самый благоприятный исход заболевания [2].

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Причинами развития ЦП являются вирусные гепатиты (B, C, D), алкоголь, метаболические нарушения (неалкогольный стеатогеатит, наследственный гемохроматоз, болезнь Вильсона, недостаточность  , муковисцидоз, галактоземия, гликогенозы, наследственная тирозинемия, наследственная непереносимость фруктозы, наследственная геморрагическая телеангиоэктазия, абеталипопротеинемия, порфирия и пр.), заболевания желчных путей (внепеченочная обструкция желчных путей, внутрипеченочная обструкция желчных путей: первичный билиарный холангит, первичный склерозирующий холангит, холангиопатия у детей), нарушение венозного оттока из печени: синдром Бадда-Киари, веноокклюзионная болезнь, тяжелая правожелудочковая недостаточность, влияние лекарств, токсинов, химикатов, обладающих гепатотоксическим эффектом, иммунные нарушения: аутоиммунный гепатит, болезнь "трансплантат против хозяина", другие редкие причины: сифилис, шистосоматоз, саркоидоз, гипервитаминоз витамином A. Если причину повреждения печени выявить не удалось, то ЦП называют криптогенным.

, муковисцидоз, галактоземия, гликогенозы, наследственная тирозинемия, наследственная непереносимость фруктозы, наследственная геморрагическая телеангиоэктазия, абеталипопротеинемия, порфирия и пр.), заболевания желчных путей (внепеченочная обструкция желчных путей, внутрипеченочная обструкция желчных путей: первичный билиарный холангит, первичный склерозирующий холангит, холангиопатия у детей), нарушение венозного оттока из печени: синдром Бадда-Киари, веноокклюзионная болезнь, тяжелая правожелудочковая недостаточность, влияние лекарств, токсинов, химикатов, обладающих гепатотоксическим эффектом, иммунные нарушения: аутоиммунный гепатит, болезнь "трансплантат против хозяина", другие редкие причины: сифилис, шистосоматоз, саркоидоз, гипервитаминоз витамином A. Если причину повреждения печени выявить не удалось, то ЦП называют криптогенным.

Формирование ЦП происходит в ответ на повреждение печеночной паренхимы и характеризуется избыточным отложением экстрацеллюлярного матрикса в результате увеличения синтеза его компонентов и уменьшения скорости их разрушения. Развитие фиброза сопровождается накоплением и отложением коллагена I, III, IV типов, ламинина, фибронектина, гликозамингликанов, протеогликанов, эластина и т.д. в пространстве Диссе, что приводит к потере фенестрации (капилляризации) эндотелиальных клеток синусоидов печени. Это вызывает нарушение процессов обмена между кровью, поступающей через систему воротной вены и гепатоцитами с развитием гипоксии и активацией фиброгенеза.

В результате активного сокращения синусоидальных звездчатых клеток и расширения пространства Диссе, заполненного коллагеновыми волокнами, увеличивается сопротивление току крови, поступающей по системе воротной вены, повышается давление в воротной вене, развивается синдром портальной гипертензии (ПГ) и формируются портокавальные шунты. При дальнейшем прогрессировании перечисленных изменений со временем происходит перестройка архитектоники печеночной ткани и развивается ЦП [3 - 7].

Прогноз жизни пациентов с ЦП во многом зависит от развития его осложнений, представленных выше [8].

Естественное течение ЦП включает две фазы, компенсации и декомпенсации. Компенсированный ЦП обычно характеризуется длительным бессимптомным течением. Декомпенсированный ЦП представляет собой быстро прогрессирующий патологический процесс, характеризующийся осложнениями ПГ и клиническими проявлениями нарушенной функции печени, у пациентов развивается асцит, кровотечение из варикозно расширенных вен, ПЭ и другие осложнения [8]. Пациенты становятся крайне восприимчивы к развитию бактериальных инфекций. Инфекционные осложнения в свою очередь утяжеляют течение ЦП, значительно повышают риск острой печеночной недостаточности на фоне хронической (ACLF) и сопровождаются высокой смертностью [9].

В качестве основной причины развития осложнений и декомпенсации ЦП рассматривается концепция артериальной вазодилатации. Гемодинамические нарушения, гипердинамический тип кровообращения, связанный с периферической артериальной вазодилатацией, приводят к периферической органной гипоперфузии с обязательным вовлечением почек и активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и задержкой натрия и воды [10].

В патогенезе ЦП и его осложнений важную роль играет системное воспаление, что подтверждается в первую очередь повышением уровня циркулирующих провоспалительных цитокинов и хемокинов на фоне бактериальной транслокации [11]. К бактериальной транслокации приводит нарушение синтеза белков плотных межклеточных контактов, локального иммунного ответа и собственно состава кишечного микробиома с экспансией микроорганизмов из толстой кишки в тонкую. Это предрасполагает к проникновению факультативных анаэробов и их продуктов - липополисахаридов во внутреннюю среду организма - в стенку кишечника, мезентериальные лимфатические узлы, портальный и системный кровоток. При ЦП наблюдается постоянное попадание патоген-ассоциированных молекулярных паттернов (Pathogen-associated molecular patterns, PAMPs) в системный кровоток и связывание их рецепторами иннатных иммунных клеток, что приводит к высвобождению провоспалительных молекул. При снижении барьерной функции кишечника, наблюдаемой при ЦП, факультативные анаэробы могут проникать в асцитическую жидкость, что влечет за собой развитие СБП. При ЦП снижается барьерная функция печени и данные микроорганизмы могут проникнуть в системный кровоток, вызывая развитие септицемии или септикопиемии [12].

Хронические заболевания печени на стадии ЦП служат основной причиной асцита (80% случаев). Кроме ЦП, другими причинами могут быть алкогольный гепатит тяжелого течения, синдром Бадда-Киари, гепатоцеллюлярная карцинома и канцероматоз брюшины, острый панкреатит. В патогенезе асцита при ЦП основную роль играют два звена: ПГ и спланхническая артериальная вазодилатация [13]. ПГ приводит к переполнению печеночных синусоидов, что сопровождается повышением давления во внутрипеченочных лимфатических сосудах и пропотеванию жидкости через капсулу печени в брюшную полость. Периферическая артериальная вазодилатация, возникающая преимущественно по спланхническому типу, обусловливает гипердинамический тип кровообращения у пациентов с ЦП и приводит к периферической органной гипоперфузии. В свою очередь, снижение эффективного кровообращения запускает активацию вазоконстрикторных механизмов (например, ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, симпатической нервной системы и секреции вазопрессина) и задержку натрия и воды. Этому также способствует и нарушение катаболизма в печени гормонов и других биологически активных веществ, что обусловливает повышение сывороточных концентраций ренина, альдостерона, ангиотензина, вазопрессина. В результате происходит накопление свободной жидкости в брюшной полости, чему также способствует и гипоальбуминемия, снижающая онкотическое давление плазмы.

Кровотечение из ВВПиЖ - критическое состояние, возникающее при натяжении и разрыве стенки ВВ из-за повышения давления в портальной системе. При этом определяющим фактором в развитии кровотечения становится разница между давлением в воротной и нижней полой вене - печеночный венозный градиент давления. В норме он составляет 1 - 5 мм рт. ст. ПГ приводит к образованию портосистемных коллатералей, через которые часть кровотока из воротной вены шунтируется в системный кровоток в обход печени [14]. Клинически значимой ПГ становится при повышении портокавального градиента давления > 10 мм рт. ст. [15]. В настоящее время методика в большинстве центров в РФ не доступна.

В развитых странах около 90% случаев ПГ обусловлено ЦП. В развивающихся странах кроме ЦП частой причиной служит поражение мелких ветвей воротной вены при шистосомозе. Нецирротическая ПГ (вследствие воздействия других патогенетических факторов) составляет от 10 до 20% из всех случаев развития данного синдрома [7].

Варикозное кровотечение представляет собой грозное осложнение ЦП - второе по частоте после асцита, приводящее к декомпенсации заболевания и ассоциированное с высокой смертностью. Риск кровотечения из ВВПиЖ определяется степенью выраженности ВВ и наличием пятен васкулопатии при эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС). Васкуло- и гастропатия - это совокупность макроскопических проявлений, наблюдаемых в слизистой оболочке пищевода и желудка при ПГ, связанных с эктазией и дилатацией сосудов слизистого и подслизистого слоя без значительных воспалительных изменений [16 - 18].

Патофизиологической основой ПЭ служит некроз или функциональная недостаточность гепатоцитов, приводящая к снижению детоксицирующей функции печени и накоплению в системном кровотоке токсичных веществ, прежде всего аммиака, которые, проникая через гематоэнцефалический барьер в головной мозг, вызывают дисфункцию центральной нервной системы. Еще одним патофизиологическим механизмом развития ПЭ у пациентов с ЦП и клинически значимой ПГ служат естественные или хирургически сформированные портосистемные шунты, через которые токсины, образующиеся в желудочно-кишечном тракте, минуя печень, попадают в системный кровоток.

Основные причины гипераммониемии у пациентов с ЦП: потеря функционирующих перипортальных гепатоцитов, в которых происходит обезвреживание аммиака до конечного продукта - мочевины, выводимой из организма через почки; снижение способности перивенозных гепатоцитов связывать аммиак с образованием глутамина [19]. В ряде исследований установлена прямая корреляция между степенью гипераммониемии и тяжестью ПЭ, а снижение концентрации аммиака ассоциируется с клиническим улучшением [19, 20]. При этом у части пациентов с явной ПЭ концентрация аммиака может находиться в пределах референсных значений и диапазоны концентраций аммиака при разных стадиях ПЭ перекрываются [19, 21].

В патогенезе ПЭ, помимо ключевого фактора - гипераммониемии, рассматривается участие и других, таких как нейровоспаление, изменение нейротрансмиссии, передачи сигналов желчных кислот, микробиома, избыток марганца и некоторые другие [22].

Нарушение функции почек у пациентов с асцитом ассоциировано с высокой смертностью, а в ряде случаев сохраняется даже после успешной трансплантации печени (ТП) [23, 24]. Современные представления о повреждении почек при ЦП предполагают наличие признаков дисфункции почек, что выражается в повышении уровня креатинина в определенном временном контексте (на чем и основано определение острого повреждения почек (ОПП)), а также клинического фенотипа повреждения. К последнему как раз относится ГРС. Ранее существовавшей классификации, подразумевающей наличие 1-го и 2-го типа ГРС, в настоящее время на смену пришли понятия ГРС-ОПП и ГРС с критериями острой (ОБП) или хронической болезни почек (ХБП) (ГРС-неОПП) соответственно [25 - 27]. Чаще всего дифференциальный диагноз ОПП помимо ГРС проводится между преренальной азотемией, функциональным типом повреждения, полностью потенциально обратимым, и острым канальцевым некрозом (ОКН) - напротив, структурным типом повреждения с высоким риском трансформации в ХБП [28]. Так, например, для ГРС характерно отсутствие значительной протеинурии (не более 0,5 г/сут) и гематурии (не более 50 эритроцитов в поле зрения) в отличие от ОКН. Тем не менее на ранних этапах уровень протеинурии и гематурии может не позволить уверенно судить о том или ином клиническом фенотипе. Для преренальной азотемии наличие мочевого осадка вовсе не характерно [25]. Учитывая, что рутинное исследование молекулярных маркеров повреждения почек в РФ не доступно, при проведении дифференциального диагноза необходимо опираться на тщательный анализ клинической картины и данные анамнеза [29]. Таким образом, для диагноза ГРС-ОПП необходимо наличие критериев как ОПП, так и ГРС. К критериям ОПП относят повышение уровня сывороточного креатинина на >= 26,5 мкмоль/л от исходного за 48 ч и (или) на >= 50% от исходного за 7 суток и (или) снижение диуреза <= 0,5 мл/кг на протяжении >= 6 ч. Исходным уровнем креатинина в ряде случаев может считаться его наименьший уровень за последние 3 - 12 месяцев [30]. Главным образом это объясняется достаточно низким исходным уровнем креатинина у пациентов с ЦП ввиду наличия саркопении, усиления канальцевой секреции креатинина и увеличенным объемом внеклеточной жидкости на фоне отеков. Нередко и высокий уровень билирубина может влиять на лабораторную диагностику, искажая результаты исследования [31]. Поскольку ГРС представляет собой диагноз исключения, его критерии во многом связаны с отсутствием признаков других фенотипов повреждения:

1) наличие ЦП с асцитом;

2) отсутствие явных признаков других фенотипов ОПП (отсутствие шока, указаний на прием препаратов, связанных с нефротоксичностью (например, нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты (НПВП), рентгеноконтрастные средства, содержащие йод), отсутствие признаков структурных изменений паренхимы почек (нормальная картина по данным ультразвукового исследования (УЗИ) почек, протеинурия <= 0,5 г/сут, гематурия <= 50 эритроцитов в поле зрения). Однако важно отметить, что ГРС может развиваться на фоне предсуществующей нефропатии, ХБП, при которых наличие мочевого осадка не редкость.

3) отсутствие ответа или неполный ответ (снижения уровня креатинина) на отмену диуретиков и введение альбумина в достаточном объеме (1 г на 1 кг массы тела, не более 100 г/сут) на протяжении 2 суток; при этом трансфузии альбумина должны проводиться исключительно по показаниям (необходимость восполнения объема) и не должны выступать в качестве инструмента для диагноза ГРС [26, 30, 32 - 34].

Гипонатриемия разведения встречается в среднем у трети (30 - 35%) внутригоспитальных больных с ЦП и асцитом, ассоциирована с высокой смертностью, развитием неврологических осложнений и низкой выживаемостью после ТП. У пациентов с ЦП может развиваться как гипер-, так и гиповолемическая гипонатриемия. Чаще развивается гиперволемическая гипонатриемия (гиповолемия разведения, или дилюционная гипонатриемия), характеризующаяся увеличением объема внеклеточной жидкости, появлением асцита и периферических отеков. Она может возникать спонтанно, или в результате введения большого объема гипотонических растворов, или на фоне осложнений ЦП, сопровождающихся резким ухудшением эффективного кровообращения. Часто предрасполагающими факторами к развитию гиперволемической гипонатриемии считаются прием НПВП и выполнение объемного парацентеза без последующего введения высококонцентрированного альбумина [35 - 37]. В отличие от гиперволемической, гиповолемическая гипонатриемия развивается при уменьшении объема внеклеточной жидкости, чаще всего вследствие передозировки диуретиков [37, 38].

Хорошо изучена связь хронических заболеваний печени с дыхательными нарушениями и гипоксией. Основные легочные осложнения, возникающие у пациентов с хроническим заболеванием печени: печеночный гидроторакс, ГПС и портопульмональная гипертензия.

Печеночный гидроторакс (портоплевральный синдром) представляет собой скопление транссудата в плевральных полостях у пациентов с декомпенсированным ЦП в отсутствие заболевания сердца или легких. Асцитическая жидкость поступает из брюшной в плевральные полости (преимущественно справа) через расширенные поры в диафрагме в результате повышения внутрибрюшного давления и отрицательного внутригрудного давления на вдохе. Печеночный гидроторакс может приводить к тяжелой дыхательной недостаточности и может осложняться спонтанной бактериальной эмпиемой. Прогноз пациентов с портоплевральным синдромом плохой: их средняя выживаемость составляет около 8 - 12 месяцев [39].

Гепатопульмональный синдром (ГПС) определяют как нарушение легочной оксигенации, вызванное дилатацией сосудов легких и реже плевральными и внутрилегочными артериовенозными шунтами в рамках ПГ. ГПС чаще диагностируют у пациентов с ЦП и ПГ, иногда он возникает у пациентов с внепеченочной формой ПГ в отсутствие ЦП и даже у пациентов с острым гепатитом [40 - 42]. В основе ГПС лежат два механизма: а) дилатация прекапилляров/капилляров легких, уменьшение времени контакта крови с альвеолами (ускорение кровотока); б) формирование артериовенозных соединений и анатомического шунта, что приводит к недостаточной оксигенации крови.

Ключевые критерии ГПС:

- Печеночная недостаточность.

- ПГ, как внутри-, так и внепеченочная.

- Гипоксемия (PaO2 < 80 мм рт. ст. при дыхании воздухом, O2 21%).

- Повышенный альвеолярно-артериальный градиент кислорода (P(A-a)O2 > 15 мм рт. ст.).

- Подтверждение внутрилегочных шунтов с помощью эхокардиографии с контрастным усилением (появление микропузырьков воздуха в левых камерах сердца в течение 3 - 6 сердечных циклов указывает на дилатацию легочных сосудов).

Портопульмональная гипертензия (ППГ) может быть диагностирована у пациента с ПГ (в том числе нецирротической) в отсутствие других причин для повышения давления в легочных сосудах, в частности тромбоэмболии легочной артерии, хронического заболевания легких, хронической сердечной недостаточности. Согласно современной классификации легочной гипертензии ВОЗ, ППГ относится к 1-й группе [43]. Встречается у 2 - 5% пациентов с ПГ, выше - в группе пациентов, включенных в лист ожидания ТП, - до 8,5%. ППГ ассоциирована с плохим исходом после ТП: смертность пациентов со средним давлением в легочной артерии (ДЛА ср.) > 35 мм рт. ст. достигает 35%. Для диагностики используются результаты эхокардиографического исследования и чрезвенозной катетеризации правых отделов сердца [44].

Диагностические критерии ППГ:

- наличие клинически значимой ПГ;

- среднее давление в легочной артерии > 25 мм рт. ст. в покое;

- среднее давление заклинивания легочных капилляров < 15 мм рт. ст.

Подходы к лечению - такие же, как и при лечении легочной артериальной гипертензии [45].

К числу характерных инфекционных осложнений ЦП относится инфицированный асцит (как правило, СБП), выявляемый, по данным разных авторов, у 7 - 31% больных с асцитом. В случае поздней диагностики и отсроченного лечения смертность от СБП может превышать 90%. Большинство эпизодов инфицирования асцитической жидкости вызывается кишечными бактериями. В 70% возбудителями бактериального асцита служат грамотрицательные бактерии - Escherichia coli и Klebsiella spp., 10 - 20% составляют грамположительные кокки (Streptococcus pneumoniae), часто встречается Candida albicans. Анаэробную флору высевают у 3 - 4% пациентов. Описаны случаи, вызванные Listeria monocitogenes, а также микобактериями туберкулеза и грибами Cryptococcus neoformans. Развитие СБП всегда инициируется попаданием микроорганизмов в асцитическую жидкость. Бактерии проникают в брюшную полость двумя путями - транслокационным и гематогенным. В настоящее время большее значение придается пассажу микроорганизмов из кишечника, хотя патогенез возникновения СБП не до конца ясен. В патогенезе СБП существенную роль играет синдром избыточного бактериального роста (СИБР), часто встречающийся у больных ЦП. Этому может способствовать употребление алкоголя пациентами с алкогольным циррозом, снижение секреции соляной кислоты из-за назначения антисекреторных препаратов (препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности), уменьшение секреции желчных кислот и увеличение времени кишечного пассажа [9, 46 - 48].

Риск бактериальных инфекций при ЦП обусловлен многими факторами, включающими нарушение функции печени, портосистемное шунтирование, СИБР в кишечнике и генетическую предрасположенность [33]. В основе последнего фактора лежит носительство мутаций в гене nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 (NOD2). NOD2 экспрессируется в эпителиальных, а также в антигенпрезентирующих клетках, например, незрелых дендритных клетках, и в других мононуклеарах. NOD2-ассоциированные мутации могут вести к недостаточной активации ![]() (Nuclear Factor Kappa-Light-Chain-Enhancer of Activated B Cells), далее - к недостаточной элиминации транслоцирующихся бактерий и усилению бактериальной транслокации через множественные вторичные эффекты. Доказано, что СБП значительно чаще (p = 0,008) развивается у носителей мутаций NOD2 (OR 3,06) [49].

(Nuclear Factor Kappa-Light-Chain-Enhancer of Activated B Cells), далее - к недостаточной элиминации транслоцирующихся бактерий и усилению бактериальной транслокации через множественные вторичные эффекты. Доказано, что СБП значительно чаще (p = 0,008) развивается у носителей мутаций NOD2 (OR 3,06) [49].

К частым осложнениям ЦП относят саркопению. При ЦП нарушаются процессы поддержания мышечной массы в результате снижения синтеза белков и относительного преобладания их катаболизма (иными словами - гиперкатаболизма). Предрасполагающими факторами служат: нарушение белкового обмена, гипераммониемия, системное воспаление, снижение уровня тестостерона. Снижение детоксикационной функции печени при ЦП ведет к активации внепеченочной утилизации аммиака за счет синтеза глутамина в скелетных мышцах, субстратом для которого служат аминокислоты с разветвленной боковой цепью (BCAA - branched-chain amino acids). Соответственно, уменьшение мышечной массы происходит за счет снижения уровня аминокислот с разветвленной боковой цепью [50]. Миотоксическое действие аммиака реализуется через механизмы, включающие снижение синтеза белка, усиление аутофагии, протеолиза и митохондриальной окислительной дисфункции в скелетных мышцах, что ведет к нарушению сократительной функции мышц и потере мышечной массы [51, 52].

Снижение уровня тестостерона и одновременное увеличение соотношения эстрогенов и андрогенов при ЦП влияет на обмен мышечного белка, что приводит к подавлению дифференцировки миобластов в мышечные волокна, в результате чего развивается саркопения [50].

Кроме того, у пациентов с ЦП может наблюдаться дефицит питания, связанный с дисгевзией, анорексией хронических заболеваний, невкусной пищей из-за ограничения содержания соли, ПГ, которая способствует нарушению перистальтики кишечника, снижением всасывания питательных веществ и энтеропатией с потерей белка [53]. Дополнительные факторы, которые приводят к снижению потребления белка с пищей, включают снижение аппетита из-за асцита/метеоризма (механическое сдавление желудка), неадекватное ограничение потребления белка, госпитализацию с периодами голодания для диагностических и терапевтических процедур, ПЭ и желудочно-кишечные кровотечения [54]. Кроме того, на стадии декомпенсации ЦП наблюдается снижение физической активности пациента.

Тромбоцитопения - еще один серьезный симптом у пациентов с ЦП. Развитие данного осложнения связано в первую очередь с синдромом гиперспленизма, т.е. способностью, увеличенной вследствие ПГ селезенкой быстрее, чем это происходит в физиологических условиях, секвестрировать и депонировать клетки крови, в частности тромбоциты. Помимо секвестрации тромбоцитов увеличенной селезенкой, вклад в развитие тромбоцитопении вносит снижение выработки тромбопоэтина (ТПО) печенью. Дополнительно на снижение выработки ТПО могут влиять этиологические факторы заболевания печени, способные самостоятельно угнетать костномозговое кроветворение, например, вирус гепатита C, алкоголь и т.п.

Тромбоцитопения связана с повышенным риском кровотечений и смертности в данной группе пациентов. Ведение таких пациентов усложняется из-за нарушенного гемостаза и повышения риска кровотечений перед проведением инвазивных процедур или хирургических вмешательств. Риск кровотечений у пациентов с ЦП зависит от многих факторов: состояния системы гемостаза, степени тромбоцитопении, типа инвазивного вмешательства и т.д. [55].

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

ЦП служит одной из ведущих причин смерти во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 г. на долю ЦП пришлось 2,4% смертей в мире [56].

Согласно систематическому обзору 2017 г., предполагаемое число людей с компенсированным ЦП во всем мире составляет 112 млн, что соответствует глобальной распространенности данного заболевания: 1395 случаев на 100 тыс. чел. [57]. По данным того же обзора, число случаев декомпенсированного ЦП в мире увеличилось с 5,2 млн в 1990 г. до 10,6 млн в 2017 г. [57].

По некоторым оценкам, в 2019 г. число смертей, связанных с ЦП, во всем мире составило 1 472 000, что на 10% выше по сравнению с 2010 г. [58].

Основными причинами ЦП служат инфекции, вызванные вирусом гепатита B (HBV) и вирусом гепатита C (HCV), заболевания печени, связанные с употреблением алкоголя, и неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП).

По данным систематического обзора (2017), доля случаев декомпенсированного ЦП, связанных с инфекцией HBV составила 28%, HCV - 25%, употреблением алкоголя - 23%, НАЖБП - 9% и другими причинами - 16% [57].

Распространенность инфекции HBV и HCV среди лиц с ЦП была оценена в большом систематическом обзоре и метаанализе 520 исследований (включая 1 376 503 исследования из 86 стран или территорий), опубликованных в период с 1993 по 2021 г. [59]. Во всем мире среди лиц с ЦП 42% были инфицированы HBV и 21% - HCV. Однако благодаря широкой программе вакцинаций HBV-инфекции и успешной противовирусной терапии HCV-инфекции наблюдается тенденция к снижению распространенности данных заболеваний в развитых странах.

Вероятнее всего, значительная часть пациентов с ЦП имеет более одной причины его развития, особенно учитывая растущую распространенность ожирения и увеличение потребления алкоголя на душу населения во многих странах мира. Необходимо учитывать новую концепцию множественной этиологии поражения печени и развития ЦП, которая в новой номенклатуре обозначается как метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (МАЖБП) и МАЖБП в сочетании с избыточным употреблением алкоголя (МетАБП) [60].

В 2000 г. МАЖБП была определена как третья по частоте причина ЦП (14%), но в 2019 г. стала ведущей причиной ЦП (36%). Доля случаев ЦП, вызванных употреблением алкоголя, за период исследования увеличилась с 28 до 33%. Напротив, в 2000 г. HCV-инфекция была основной причиной ЦП (45%), но к 2019 г. этот показатель снизился (11%) [61].

Таким образом, в некоторых странах наблюдается тенденция к снижению доли пациентов с ЦП вирусной этиологии и рост числа пациентов с МАЖБП и МетАБП. Изменение доминирующей этиологии ЦП наблюдается преимущественно в европейских странах. Анализ данных по всем случаям госпитализации в Германии за период с 2005 по 2018 г. показал, что распространенность ЦП, ассоциированного с НАЖБП, увеличилась в четыре раза за исследуемый период [62]. Тем не менее в Германии потребление алкоголя оставалось основной причиной ЦП, на долю которого приходилось 52% случаев ЦП; на НАЖБП и НАСГ приходилось только 3 и 1% случаев соответственно [62].

Метаанализ 30 исследований показал, что глобальная распространенность острой печеночной недостаточности на фоне хронической среди пациентов, поступивших с декомпенсированным ЦП, составила 35% [63]. Употребление алкоголя было основной причиной хронических заболеваний печени у 45% людей с острой печеночной недостаточностью во всем мире.

По другим данным распространенность ЦП в Европе, ассоциированного с алкоголем, по-видимому, снижается, возможно, в ответ на меры общественного здравоохранения, такие как установление минимальной цены и повышение налогов на алкоголь, а вот распространенность ЦП, ассоциированного с НАЖБП/МАЖБП, в Европе растет [64].

Вклад в смертность от ЦП любой этиологии вносят его осложнения. Самое частое осложнение ЦП, асцит, приводит к снижению работоспособности пациента, социальной адаптации, часто ведет к госпитализации, к постоянной медикаментозной поддержке. Асцит часто служит причиной развития других осложнений, таких как СБП, рестриктивная дыхательная недостаточность и абдоминальные грыжи. Появление асцита значительно ухудшает прогноз жизни пациентов с ЦП. В течение первого года от момента появления асцита выживает от 45 до 82% больных, в течение пяти лет - менее 50% [65]. ВВПиЖ выявляются у 30 - 40% больных с компенсированным и у 60% - с декомпенсированным ЦП на момент диагностики ЦП, из них у каждого четвертого возникает кровотечение [1, 65, 66].

Заболеваемость и распространенность ПЭ зависят от тяжести печеночной недостаточности и наличия портосистемных шунтов [67, 68]. У пациентов с ЦП явная ПЭ, равно как и кровотечение из ВВПиЖ или асцит, служит признаком стадии декомпенсации заболевания [69]. Явная форма ПЭ на момент клинической манифестации ЦП диагностируется у 10 - 20% [70], в 10 - 50% случаев у пациентов с трансъюгулярным внутрипеченочным портосистемным шунтом (TIPS - transjugular intrahepatic portosystemic shunt) [71] у 30 - 40% развивается в течение заболевания и служит признаком декомпенсации. Скрытая форма диагностируется у 20 - 80% пациентов в зависимости от метода выявления [19, 72, 73, 74].

Риск развития СБП повышен у всех пациентов с ЦП и асцитом. Частота возникновения СБП варьирует в зависимости от исследуемой популяции: в течение 1 года у амбулаторных пациентов с декомпенсированным ЦП заболеваемость СБП достигает 3,5%, у госпитализированных пациентов с ЦП и асцитом она составляет 7 - 30%. По результатам многоцентрового межконтинентального исследования S. Piano et al. распространенность СБП составила 27% среди 1302 стационарных пациентов с ЦП и асцитом [75 - 77]. При этом половина случаев СБП приходится на только что госпитализированных пациентов, вторая половина развивается у пациентов во время госпитализации [78].

К другим инфекционным осложнениям ЦП относятся инфекции мочевыделительной системы, пневмония, инфекции кожи и мягких тканей, бактериемия. Они представляют собой гетерогенную группу по клиническому течению и прогнозу. Их частота составляет 25 - 30% среди госпитализированных пациентов с ЦП [12, 66, 79 - 81]. Развитие инфекционных осложнений у пациентов с ЦП ассоциировано с повышением смертности в течение месяца на 30% и в течение 12 месяцев - на 63% [80, 82].

Распространенность ГРС среди госпитализированных пациентов с ЦП варьирует от 16 до 29% по данным различных исследований и встречается чаще у пациентов с алкогольной этиологией заболевания [83].

Саркопения - частое осложнение ЦП, его общая распространенность при данном заболевании составляет 40,1% [84]. Саркопения служит независимым предиктором более длительного пребывания в стационаре, низкого качества жизни, повышенной заболеваемости и смертности у пациентов с ЦП. Помимо этого, саркопения - фактор риска развития других осложнений: асцита, ПЭ и т.д. [85, 86].

Среди пациентов с ЦП, страдающих саркопенией, примерно 20% имеют компенсированное заболевание, 80% декомпенсированных и до 100% кандидатов на ТП [87].

По данным отчета Европейской ассоциации по изучению печени, около 40% ТП в Европе проводится по поводу ЦП вирусной этиологии, 33% - алкогольной и еще 5% - вследствие сочетания этих этиологических факторов, при этом процентное соотношение может варьировать в зависимости от страны [65].

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

K74.0 Фиброз печени.

K74.1 Склероз печени.

K74.2 Фиброз печени в сочетании со склерозом печени.

K74.4 Вторичный билиарный цирроз.

K74.5 Билиарный цирроз неуточненный.

K74.6 Другой и неуточненный цирроз печени.

K72 Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках.

K72.0 Острая и подострая печеночная недостаточность.

K72.1 Хроническая печеночная недостаточность.

K72.9 Печеночная недостаточность неуточненная.

K76.7 Гепаторенальный синдром.

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Чаще всего для оценки тяжести состояния пациентов с ЦП применяется классификация по Child-Turcotte-Pugh (таблица 1, приложение Г).

Другая оценочная шкала - MELD (Model for End-stage Liver Disease) - изначально была разработана в 2002 г. для определения очередности ТП в листе ожидания (приложение Г), в настоящее время также используется для оценки тяжести ЦП.

Еще более точным методом оценки тяжести состояния больного ЦП и его очередности в листе ожидания пересадки печени является модификация этой шкалы - MELD-Na, где наряду с вышеуказанными показателями учитывается сывороточный уровень натрия. Учитывая, что пациенты с терминальной стадией хронического заболевания печени представляют крайне нестабильную категорию больных с частыми декомпенсациями и развитием тяжелых осложнений, возникает необходимость регулярного пересчета MELD [1, 65].

Портальная гипертензия может развиваться при различных патологических процессах, сопровождающихся повышением давления в системе воротной вены. В соответствии с анатомическим расположением препятствия кровотоку форма ПГ может быть классифицирована как подпеченочная (с вовлечением селезеночной, брыжеечной или воротной вены), внутрипеченочная (заболевания печени) и надпеченочная (заболевания, приводящие к нарушению венозного оттока от печени) [18, 88].

Классификация ПГ по уровню портального блока

1. Надпеченочная:

- тромбоз/сужение печеночных вен и обструкция нижней полой вены (синдром Бадда-Киари, инвазия опухолью, аномалия развития: мембрана в просвете нижней полой вены);

- заболевания сердечно-сосудистой системы (констриктивный перикардит, выраженная трикуспидальная регургитация).

2. Внутрипеченочная:

- пресинусоидальная:

- болезнь Рандю-Ослера;

- врожденный фиброз печени;

- тромбоз ветвей портальной вены (тяжелый бактериальный холангит, злокачественные новообразования);

- первичный склерозирующий холангит;

- гранулематозы (шистосоматоз, саркоидоз, туберкулез);

- хронический вирусный гепатит;

- первичный билиарный холангит;

- миелопролиферативные заболевания;

- нодулярная регенераторная гиперплазия;

- идиопатическая (нецирротическая) ПГ/портосинусоидальное сосудистое заболевание;

- болезнь Вильсона;

- гемохроматоз;

- поликистоз;

- амилоидоз;

- воздействие токсичных веществ (медь, мышьяк, 6-меркаптопурин);

- синусоидальная:

- все случаи ЦП;

- острый алкогольный гепатит;

- тяжелый вирусный гепатит;

- острая жировая печень беременных;

- интоксикация витамином A;

- системный мастоцитоз;

- печеночная пурпура;

- цитотоксичные лекарства.

- постсинусоидальная:

- веноооклюзионная болезнь;

- алкогольный центролобулярный гиалиновый склероз;

3. Подпеченочная:

- тромбоз воротной вены и кавернозная трансформация воротной вены;

- тромбоз селезеночной вены;

- висцеральная артериовенозная фистула;

- идиопатическая тропическая спленомегалия;

Классификация асцита

В практической работе очень удобна классификация, предложенная Международным клубом по изучению асцита (International Club of Ascites, ICA)), которая включает три степени в зависимости от его выраженности [1, 65, 66]:

- 1-я степень: жидкость в брюшной полости определяется только при ультразвуковом исследовании;

- 2-я степень проявляется симметричным увеличением живота;

- 3-я степень представляет собой напряженный асцит.

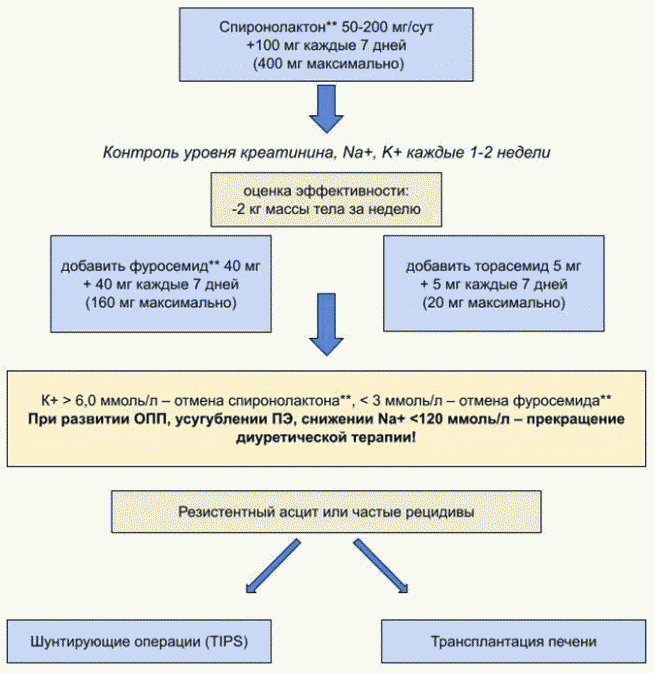

Если правильное назначение мочегонных препаратов не приводит к уменьшению асцита, то его называют резистентным, что встречается в 10% случаев среди пациентов с ЦП и асцитом. Выживаемость таких пациентов в течение 1 года не превышает 50%.

Диагностические критерии резистентного асцита

1. Длительность лечения: интенсивная терапия диуретическими препаратами (максимальные дозировки: спиронолактон 400 мг/сут, фуросемид** 160 мг/сут) в течение 1 недели при соблюдении диеты с содержанием соли до 5 г/сут);

2. Отсутствие ответа на лечение: снижение массы тела менее 0,8 кг каждые 4 дня;

3. Ранний рецидив асцита: возврат асцита 2 - 3-й степени в течение 4 недель от проведения лечебно-диагностического лапароцентеза;

4. Осложнения, связанные с приемом диуретических препаратов:

- ПЭ, развившаяся в отсутствие других провоцирующих факторов;

- почечная недостаточность вследствие диуретической терапии: повышение уровня сывороточного креатинина на 100% со значением > 2 мг/дл у пациентов, которые ответили на лечение диуретиками;

- гипонатриемия - снижение уровня сывороточного Na более чем на 10 ммоль/л до уровня менее 130 ммоль/л (ряд авторов указывают пороговое значение 135 ммоль/л),

- гипокалиемия - снижение уровня сывороточного К менее 3,5 ммоль/л;

- гиперкалиемия - повышение уровня сывороточного К более 5,5 ммоль/л [1, 65].

Классификация варикозных вен

Варикозные вены классифицируются по степени выраженности (таблица 1) и по наличию пятен васкулопатии (наиболее информативно для определения риска кровотечения), по локализации (для определения лечебной тактики).

Таблица 1. Классификация ВВ по степени выраженности по N. Soehendra [88].

Степень ВРВП

Годовой риск кровотечения в зависимости от диаметра ВРВП

Риск смертности при кровотечении

1 степень < 5 мм

5 - 7%

15 - 20%

2 степень - 5 - 10 мм

10 - 15%

20 - 30%

3 степень > 10 мм

30 - 50%

30 - 50% (до 60% без лечения)

Классификация варикозных вен по локализации [89, 90]

- I тип - гастроэзофагеальные ВВПиЖ с распространением на кардиальный и субкардиальный отделы малой кривизны желудка;

- II тип - гастроэзофагеальные ВВПиЖ от эзофагокардиального перехода по большой кривизне по направлению к дну желудка;

- III тип - изолированные ВВ желудка без ВВ пищевода, варикозная трансформация вен фундального отдела желудка;

- IV тип - эктопические узлы тела, антрального отдела желудка, двенадцатиперстной кишки [88 - 90].

Классификация васкулопатии

- легкая - небольшие участки розового цвета, окруженные белым контуром;

- средняя - плоские красные пятна в центре розовой ареолы;

- тяжелая - сочетание с точечными кровоизлияниями [89, 90].

В англоязычной литературе для описания ВВ желудка чаще всего используется классификация S.K. Sarin et al., согласно которой их разделяют по локализации и соотношению с пищеводом. По этому принципу выделяют гастроэзофагеальные (GOV - gastroesophageal varices) и изолированные ВВ желудка (IGV - isolated gastric varices). Среди гастроэзофагеальных ВВ дополнительно выделяют еще два подтипа: с расположением по малой кривизне желудка (GOV1) и по направлению к дну желудка (GOV2). Изолированные ВВ желудка также подразделяют на два подтипа: расположенные в области дна желудка (IGV1) и эктопические вариксы в любом отделе желудка (IGV2). Кровотечения из ВВ желудка встречаются реже, чем из ВВ пищевода, но протекают тяжелее [91].

Классификация ПЭ

Согласно существующей классификации, ПЭ подразделяют в зависимости от типа, длительности и клинических характеристик. Минимальную ПЭ рассматривают как отдельную форму.

Выделяют несколько типов ПЭ в зависимости от причин, которые привели к ее развитию:

- тип A - возникающий при острой печеночной недостаточности;

- тип B - обусловленный портосистемным шунтированием в отсутствие хронической печеночной недостаточности;

- тип C - наиболее распространенный, обусловленный ЦП [92].

По тяжести клинических проявлений ПЭ делится на две формы: скрытая (минимальная ПЭ и ПЭ 1-й степени) и явная ПЭ. Минимальная ПЭ (ранее носившая название латентной ПЭ) характеризуется отсутствием субъективной и объективной клинической симптоматики. Своевременное распознавание этой формы важно по следующим причинам:

1) служит независимым предиктором явной ПЭ, частота минимальной ПЭ достигает 32 - 85% вне зависимости от этиологии заболевания печени;

2) минимальная ПЭ опасна неадекватной реакцией пациента в экстремальных условиях, например, при вождении автомобиля, что сопряжено с повышенным риском создания аварийных ситуаций [92, 93];

3) минимальная ПЭ ухудшает физическое функционирование пациента и снижает качество его жизни [19];

В настоящее время стадирование ПЭ проводится согласно модифицированным критериям West Haven и ISHEN (International Society of Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism), что представлено в таблице 2 [94]. Определение стадии ПЭ входит в систему оценки тяжести ЦП по классификации Child-Pugh и необходимо для оценки жизненного прогноза пациента. Необходимо помнить, что после появления клинически выраженной (явной) ПЭ в течение 1 года выживает 42% больных, а в течение 3 лет - всего 23% [1, 65, 74, 94].

Таблица 2. Стадии печеночной энцефалопатии согласно модифицированным критериям West Haven и ISHEN

Критерии West Haven, включая минимальную печеночную энцефалопатию

ISHEN

Описание

Предлагаемые оперативные критерии

Комментарий

Печеночной энцефалопатии нет

Нет симптомов и анамнеза печеночной энцефалопатии

Скорость психомоторных функций по результатам психометрического/нейропсихологического тестирования или результаты нейрофизиологического исследования в пределах референсных значений

Минимальная

Скрытая

Клинических признаков печеночной энцефалопатии нет. Снижена скорость психомоторных функций по результатам психометрического/нейропсихологического тестирования или выявлены изменения при проведении нейрофизиологического исследования.

Снижена скорость психомоторных функций по результатам психометрического/нейропсихологического тестирования или изменены результаты нейрофизиологического исследования

Нет универсальных критериев диагностики.

Требуются локальные стандарты и опытный оператор

1-я стадия

Дефицит понимания.

Эйфория или тревога.

Снижение концентрации внимания.

Нарушение сложения или вычитания.

Изменение ритма сна.

Ориентация во времени и пространстве сохранена (см. ниже). При клиническом обследовании или лицами, осуществляющим уход, обнаруживаются некоторые когнитивные/поведенческие нарушения по отношению к обычному состоянию пациента

Клинические данные обычно не воспроизводимы

2-я стадия

Явная

Вялость или апатия.

Дезориентация во времени.

Явное изменение личности.

Неадекватное поведение.

Диспраксия.

Астериксис.

Дезориентация во времени (неправильно названы как минимум три из следующих критериев: текущая дата, день недели, месяц, время года или год) +/- упомянутые симптомы предыдущей стадии

Клинические данные варьируют, но в некоторой степени воспроизводимы

3-я стадия

Сонливость до полуступора.

Сохранность реакции на раздражители.

Спутанность сознания.

Выраженная дезориентация. Неадекватное поведение.

Дополнительно к дезориентации во времени появляется дезориентация в пространстве (неправильно названы как минимум три из следующих признаков: страна, область (или регион), город или место)

Клинические данные в некоторой степени воспроизводимы

4-я стадия

Кома

Отсутствие реакции даже на болевые раздражители

Клинические данные обычно воспроизводимы

По времени развития ПЭ можно разделить на следующие формы:

- эпизодическая ПЭ, для которой характерны интермиттирующие нейропсихические нарушения;

- фульминантная (молниеносная) ПЭ, которая характеризуется быстро нарастающими клиническими проявлениями в условиях фульминантной печеночной недостаточности;

- персистирующая ПЭ, наблюдающаяся преимущественно у больных с выраженными портосистемными коллатералями, в том числе созданными в результате хирургического вмешательства. У пациентов с такой формой ПЭ помимо типичной психоневрологической симптоматики наблюдаются постепенно проявляющиеся симптомы миелопатии: атаксия, хореоатетоз, параплегия. Эти нарушения обычно необратимы и ведут к церебральной атрофии и деменции;

- рецидивирующая ПЭ, при которой рецидивы клинических проявлений происходят с интервалом в 6 месяцев или чаще.

В соответствии с наличием провоцирующих факторов ПЭ подразделяется:

- на спонтанную ПЭ, которая развивается в отсутствие какого-либо доказанного провоцирующего фактора;

- спровоцированную ПЭ - в этом случае следует указать провоцирующие факторы (таблица 3).

Таблица 3. Провоцирующие факторы ПЭ

Группа факторов

Характеристика

Повышение поступления белка

Богатая белком диета <*> (7 - 10%).

Желудочно-кишечное кровотечение (25 - 30%)

Повышение катаболизма белка

Дефицит альбумина, обширные гематомы, лихорадка, хирургические вмешательства, инфекции, гиперглюкагонемия

Факторы, снижающие детоксицирующую функцию печени

Алкоголь, лекарства, экзо- и эндотоксины, инфекция (10 - 18%), запор

Повышение уровня фактора некроза опухоли - ![]() (tumor necrosis factor alpha)

(tumor necrosis factor alpha)

Алкогольный гепатит тяжелого течения. Бактериальная транслокация

Связывание ГАМК-рецепторов

Производные бензодиазепина, барбитураты и их производные, пиперазиновые и пиперидиновые производные фенотиазина (10 - 15%)

Метаболические нарушения

Ацидоз, азотемия (25 - 30%), гипогликемия

Электролитные нарушения

Снижение концентрации калия, натрия, магния, повышение уровня марганца в сыворотке крови

Циркуляторные нарушения

Гиповолемия, гипоксия

Подавление синтеза мочевины

Диуретики (25 - 30%), снижение уровня цинка, ацидоз

--------------------------------

<*> Дефицит белка в рационе пациентов с ЦП также нежелателен, так как провоцирует прогрессирование саркопении, нарастание ПЭ и тем самым ухудшает прогноз пациентов. Оптимальным считается поступление 1,2 - 1,5 г белка на 1 кг массы тела в сутки [1, 19, 65, 95].

Классификация гипонатриемии при ЦП

1. По времени возникновения:

- острая (развитие признаков произошло в срок < 48 ч);

- хроническая (развитие признаков произошло в срок > 48 ч).

2. По уровню сывороточного натрия:

- легкая (уровень сывороточного Na 126 - 135 ммоль/л);

- средней степени тяжести (уровень сывороточного Na 120 - 125 ммоль/л);

- тяжелая (Na <= 120 ммоль/л).

3. По волемическому статусу:

- гиповолемичекая;

- гиперволемическая.

4. По выраженности клинических симптомов:

- бессимптомная/средней степени тяжести (общая слабость, головная боль, тошнота);

- тяжелая (кома, судороги, респираторный дистресс).

При ЦП встречаются различные варианты гипонатриемии, однако чаще всего - хроническая гиперволемическая гипонатриемия [96].

Классификация инфекционных осложнений ЦП

1. По времени возникновения выделяют:

- внебольничную инфекцию (community-acquired) - диагноз установлен в первые 48 - 72 ч от момента поступления пациента без его госпитализации в предшествующие 6 месяцев (30% госпитализированных больных). Чаще представлена СБП и мочевой инфекцией;

- связанную с оказанием медицинской помощи (healthcare-associated) - диагноз установлен в первые 48 - 72 ч от момента поступления пациента, имевшего не менее 2 дней госпитализации в предшествующие 6 месяцев (30% госпитализированных больных). Также чаще представлена СБП и мочевой инфекцией;

- нозокомиальную инфекцию - диагноз установлен после 48 - 72 ч от момента поступления пациента (40% госпитализированных). Преимущественно проявляется в виде мочевой и C. difficile ассоциированной инфекции [9, 66, 97].

2. По ответу на терапию выделяют бактерии со следующими видами антибиотикорезистентности:

- бактерии с широкой лекарственной устойчивостью (Extensive Drug Resistant) - резистентностью к одному препарату и более в двух и менее антимикробных категориях;

- бактерии с множественной лекарственной устойчивостью (Multiple Drug Resistance, MDR) - это приобретенная резистентность микроорганизма к одному препарату и более в трех и более антимикробных категориях. Факторы риска: наличие инфекции, вызванной MDR-штаммами в течение предыдущих 6 месяцев; применение бета-лактамных антибактериальных препаратов (пенициллины) и других бета-лактамных антибактериальных препаратов в течение предыдущих 3 месяцев; длительный профилактический прием фторхинолонов;

- бактерии с полирезистентностью - устойчивость ко всем антимикробным препаратам (антибактериальным препаратам системного действия) во всех категориях;

- энтеробактерии, продуцирующие бета-лактамазы расширенного спектра действия (ESBL, Extended spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae);

- ванкомицин-резистентные энтерококки (VRE, vancomycin-resistant enterococci) [47, 97, 98].

Инфицирование асцитической жидкости (см. таблицу 4) подразделяется на собственно СБП, при котором обязательно обнаружение нейтрофилов более 250 в 1 мм3 независимо от результата посева асцитической жидкости; бактериальный асцит, при котором количество нейтрофилов менее 250 в 1 мм3, но имеется положительный посев асцитической жидкости [1, 46, 65, 66]. Вторичный бактериальный перитонит (очаг инфекции локализован в брюшной полости) может быть заподозрен при получении полимикробной культуры посева асцитической жидкости в сочетании с нейтрофилами асцитической жидкости >= 250 в 1 мм3 [99]. Этот вариант инфицирования асцитической жидкости возникает в случае перфорации кишки, таким пациентам требуется срочное проведение рентгенологического исследования или КТ органов брюшной полости и при необходимости хирургическое вмешательство. Полимикробный бактериальный асцит - ятрогенное состояние, вызванное повреждением кишечника во время выполнения парацентеза. Результат посева положительный, но полимикробный бактериальный асцит обычно не вызывает увеличения содержания нейтрофилов и разрешается самостоятельно. Спонтанная бактериальная эмпиема плевры возникает у пациентов с гидротораксом в отсутствие пневмонии. Диагноз устанавливается при высевании микрофлоры и количестве нейтрофилов >= 250 в 1 мм3 в плевральной жидкости либо при негативном результате посева и количестве нейтрофилов >= 500 в 1 мм3. Дальнейшая тактика ведения этой группы пациентов такая же, как при СБП [99, 100].

Таблица 4. Варианты инфицированного асцита (по P. Gines)

Тип инфекции

Количество нейтрофилов в 1 мм3 асцитической жидкости

Результат посева асцитической жидкости

СБП

>= 250

Положительный/отрицательный

Бактериальный асцит

< 250

Положительный

Вторичный бактериальный перитонит

>= 250

Положительный (полимикробный)

Полимикробный бактериальный асцит

< 250

Положительный

Классификация нарушений функции почек

Острое повреждение почек (ОПП) - это повышение уровня сывороточного креатинина на >= 0,3 мг/дл (>= 26,5 мкмоль/л) от исходного уровня за 48 ч или на >= 50% (в 1,5 раза выше исходного уровня) за 7 дней и (или) снижение диуреза <= 0,5 мл/кг на протяжении >= 6 ч.

Исходным уровнем креатинина также в ряде случаев может считаться наименьший уровень за последние 3 - 12 месяцев. ОПП может возникать на фоне ОБП и ХБП [36].

Острая болезнь почек (ОБП) - этап патологического континуума повреждения почек, соответствующий ОПП, которое не разрешилось в течение одной недели. Помимо этого, к критериям ОБП относится снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) < 60 мл/мин/1,73 м2, или снижение СКФ на >= 35%, или повышение уровня креатинина на 50% от исходного на протяжении менее 3 месяцев [37].

ХБП - изменения функции и (или) структуры почек, сохраняющиеся на протяжении более 3 месяцев, которые влияют на состояние здоровья. Критериями ХБП служат снижение СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 и наличие маркеров повреждения почек (для диагноза должен быть один и более):

- альбуминурия;

- наличие мочевого осадка;

- персистирующая гематурия;

- электролитные и другие нарушения, связанные с тубулопатией;

- изменения паренхимы почек, обнаруженные при морфологическом исследовании;

- структурные изменения, выявленные при визуализирующих методах исследования;

- пересадка почки в анамнезе [101, 102].

Стадии ОПП

1A - увеличение креатинина >= 0,3 мг/дл (26,5 мкмоль/л) в пределах 1,5 мг/дл (133 мкмоль/л) по сравнению с исходным уровнем;

1B - то же, но >= 1,5 мг/дл (133 мкмоль/л);

2 - увеличение креатинина в 2 раза по сравнению с исходным;

3 - увеличение уровня креатинина в 3 раза и более исходного, либо на >= 4,0 мг/дл (353,6 мкмоль/л) и более, либо начало заместительной почечной терапии.

Варианты ОПП при ЦП

1. Преренальное ОПП - самая частая причина ОПП у госпитализированных пациентов с декомпенсированным ЦП (до 45% всех случаев). Основная причина - это гиповолемия на фоне острого желудочно-кишечного кровотечения, другой кровопотери, рвоты, диареи как инфекционного генеза, так и на фоне передозировки лактулозой**, передозировки мочегонными препаратами, проведения высокообъемного лапароцентеза (более 5 л) без адекватного замещения удаленной асцитической жидкости 20% раствором альбумина [103, 104].

2. Постренальное ОПП встречается очень редко у пациентов с ЦП (< 1% всех вариантов ОПП).

3. Ренальное ОПП наблюдается в 43% случаев и представлено, согласно критериям Консенсуса Международного клуба по изучению асцита (International Club of Ascites, ICA) (адаптация KDIGO - Kidney Disease: Improving Global Outcomes), двумя вариантами:

- ОКН (на фоне применения нефротоксичных препаратов, НПВП, рентгеноконтрастных средств, содержащих йод при компьютерной томографии, токсичного воздействия желчных кислот и др.);

- ГРС с критериями ОПП (ГРС по типу ОПП) [25, 103].

Классификация тромбоцитопении

- легкая: количество тромбоцитов < 150, но > 100 x 109/л;

- умеренно выраженная: количество тромбоцитов > 50, но < 100 x 109/л;

- тяжелая: количество тромбоцитов < 50 x 109/л [105].

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

На стадии компенсации ЦП имеет неспецифическую клиническую картину и может проявляться астеническим синдромом, диспепсией.

Декомпенсированный ЦП характеризуется наличием одного или нескольких клинических признаков и синдромов: желтуха, отечно-асцитический синдром, ПЭ, геморрагический синдром, СБП, ГРС-ОПП, изменения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной системы, саркопения.

Отечно-асцитический синдром проявляется возникновением симметричных отеков нижних конечностей и наличием или отсутствием (при асците 1-й степени по ICA) видимого увеличения живота в объеме [106].

Кровотечения из ВВПиЖ при ЦП, как правило, массивные, и поэтому их клинические проявления достаточно яркие и складываются из общих симптомов, свойственных любой кровопотере (резкая слабость, головокружение, потеря сознания, выраженная бледность кожных покровов, частый пульс слабого наполнения и напряжения, снижение артериального давления и т.д.), и симптомов, характерных для кровотечения в просвете желудочно-кишечного тракта: рвота свежей или реже видоизмененной кровью ("кофейная гуща") и черный дегтеобразный стул (мелена) [106].

Печеночная энцефалопатия характеризуется широким спектром проявлений, начиная от клинически бессимптомных форм (минимальная ПЭ) до коматозного состояния. Ключевым маркером ПЭ служит изменение уровня и содержания (наполненность сознания различными элементами психической деятельности) сознания [106].

Гиперволемическая гипонатриемия. У больных ЦП гиперволемическая гипонатриемия, как правило, развивается в течение нескольких дней - недель, хотя возможны и острые состояния. У большинства пациентов уровень натрия сыворотки крови колеблется от 125 до 130 ммоль/л, однако у части больных этот показатель может снижаться до 110 - 125 ммоль/л. Клинически гипонатриемия проявляется тошнотой, рвотой, апатией, анорексией, летаргией, судорогами, дезориентацией, головной болью. Неврологические симптомы, возникающие при этом состоянии, бывают трудно отличимы от проявлений ПЭ [75].

СБП у пациентов с ЦП. Клиническая картина СБП включает боль в животе различной интенсивности без четкой локализации, болезненность при пальпации живота, лихорадку и нарастание ПЭ без видимых провоцирующих факторов. У 8 - 10% пациентов определяется положительный симптом раздражения брюшины. Ригидность брюшных мышц редко встречается при напряженном асците. Лихорадка отмечается у 50% больных с СБП и может быть связана с септическим шоком, нередко имеется повышение температуры тела только до субфебрильных цифр. У 10 - 15% пациентов возникают рвота, диарея, признаки пареза кишечника. У ряда больных заболевание манифестирует признаками септического шока с выраженной гипотензией, тахикардией, олигурией. Вместе с тем у 10 - 33% больных начальная симптоматика отсутствует и заболевание выявляют случайно при исследовании асцитической жидкости. Это может быть связано с тем, что обычно у таких больных преобладает клиника ПЭ, что маскирует другую симптоматику [66, 78, 93, 107]. Пациентам с ЦП необходима оценка признаков SIRS для исключения возможности инфекционного осложнения и уточнения жизненного прогноза [108].

Гепаторенальный синдром. Специфических симптомов ГРС нет. В то же время клинические признаки, которые позволяют рассматривать ГРС как основную причину ОПП, включают асцит (основные звенья патогенеза асцита и ГРС совпадают), в ряде случаев может встречаться олиго-/анурия, предвосхищающая повышение уровня креатинина [1, 36, 65, 66].

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза. Диагноз ЦП устанавливается на основании клинических и лабораторно-инструментальных признаков внутрипеченочной ПГ с признаками печеночной недостаточности и без них. Характерная морфологическая картина - тяжелый фиброз с изменением архитектоники печени и формированием узлов. Однако в настоящее время чрескожная биопсия печени в диагностике ЦП уже не занимает прежнее ключевое место, она выполняется в единичных случаях по индивидуальным показаниям. Нередко биопсия печени проводится в рамках клинических исследований [109 - 111].

Определение жесткости ткани печени оказывает помощь в установлении диагноза компенсированного ЦП. С широким внедрением метода транзиентной эластографии в клиническую практику и разработкой других неинвазивных методов определения фиброза в консенсусе Baveno VII [2] международными экспертами была предложена концепция хронического компенсированного заболевания печени на продвинутой стадии (compensated Advanced Chronic Liver Disease, cACLD), куда отнесли пациентов с тяжелым фиброзом (F3) и компенсированным ЦП. Разграничение этих состояний в большинстве случаев не играет большой роли, поскольку прогноз таких пациентов одинаков. Принципиальное значение для диагностики cACLD имеет показатель жесткости ткани печени по данным транзиентной эластографии: значения от 10 до 15 кПа делают этот диагноз вероятным; значения > 15 кПа - высоко вероятным. Такой подход в оценке прогноза прост и удобен в клинической практике. Однако выполнение эластографии требует соблюдения целого ряда условии, в противном случае результат может быть искажен в сторону его завышения, как при асците, высоком уровне сывороточных трансаминаз; исследовании, выполненном не натощак, неопытным оператором и др.