"Клинические рекомендации "Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: A98.5

Год утверждения (частота пересмотра): 2025

Пересмотр не позднее: 2027

ID: 347_2

Возрастная категория: Взрослые

Специальность:

Разработчик клинической рекомендации

Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Список сокращений

АЛТ - аланиновая аминотрансфераза

АСТ - аспарагиновая аминотрансфераза

АПТВ - активированное парциальное тромбопластиновое время

ВОЗ - всемирная организация здравоохранения

ГЛПС - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

ДВС - диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови

Д.м.н. - доктор медицинских наук

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота

ЖНВЛП - Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

ИВЛ - искусственная вентиляция легких

ИКБ - иксодовый клещевой боррелиоз

ИФА - иммуноферментный анализ

К.м.н. - кандидат медицинских наук

КТ - компьютерная томография

МЗ РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации

МКБ-10 - Международная классификация болезней, травм, и состояний, влияющих на здоровье 10-го пересмотра

МНН - международное непатентованное наименование

МНО - международное нормализованное отношение

ОДН - острая дыхательная недостаточность

ОМС - обязательное медицинское страхование граждан

ОПП - острое почечное повреждение

ОРДС - острый респираторный дистресс-синдром

ОРИТ - отделение реанимации и интенсивной терапии

ПЦР - полимеразная цепная реакция

РБ - Республика Башкортостан

РНИФ - реакция непрямой иммунофлюоресценции

РФ - Российская Федерация

СШ - септический шок

УЗИ - ультразвуковое исследование

ФЗ - Федеральный закон

ЧСС - частота сердечных сокращений

ЭКГ - электрокардиография

HLA - главный комплекс гистосовместимости

Термины и определения

Доказательная медицина - это подход к медицинской практике, при котором решения о применении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а такие доказательства подвергаются поиску, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов

Заболевание - это возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма.

Основное заболевание - это заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти;

Сопутствующее заболевание - это заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти;

Тяжесть заболевания или состояния - это критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением;

Исходы заболеваний - это медицинские и биологические последствия заболевания;

Последствия (результаты) - это исходы заболеваний, социальные, экономические результаты применения медицинских технологий;

Осложнение заболевания - это присоединение к заболеванию синдрома нарушения физиологического процесса; - нарушение целостности органа или его стенки; - кровотечение; - развившаяся острая или хроническая недостаточность функции органа или системы органов;

Инструментальная диагностика - диагностика с использованием для обследования больного различных приборов, аппаратов и инструментов.

Качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата.

Клинические рекомендации - документ, основанный на доказанном клиническом опыте, описывающий действия врача по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогающий ему принимать правильные клинические решения.

Лабораторная диагностика - совокупность методов, направленных на анализ исследуемого материала с помощью различного специализированного оборудования.

Модель пациента - совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму, физиологическое состояние) и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению и коррекции состояния;

Медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно.

Нозологическая форма - совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму, физиологическое состояние) и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом, клиническими проявлениями, общими.

Синдром - состояние, развивающееся как следствие заболевания и определяющееся совокупностью клинических, лабораторных, инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом, клиническими

Уровень достоверности доказательств - отражает степень уверенности в том, что найденный эффект от применения медицинского вмешательства является истинным.

Уровень убедительности рекомендаций - отражает не только степень уверенности в достоверности эффекта вмешательства, но и степень уверенности в том, что следование рекомендациям принесет больше пользы, чем вреда в конкретной ситуации.

Формулярные статьи на лекарственные препараты - фрагмент протоколов лечения больных, содержащий сведения о применяемых при определенном заболевании (синдроме) лекарственных препаратах, схемах, и особенностях их назначения.

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группы заболеваний или состояний)

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) (синонимы: геморрагический нефрозонефрит, болезнь Чурилова, эпидемический нефрозонефрит, дальневосточная геморрагическая лихорадка, корейская геморрагическая лихорадка, маньчжурская геморрагическая лихорадка, скандинавская эпидемическая нефропатия, тульская лихорадка; hemorrhagic fever with renal syndrome) - острое вирусное зоонозное природно-очаговое заболевание, характеризующееся системным поражением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и своеобразным поражением почек по типу острого интерстициального нефрита с развитием острой почечной недостаточности [1, 4, 5, 12, 18, 34, 40, 78, 79, 81].

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Возбудитель ГЛПС относится к семейству буньявирусов (Bunyaviridae), роду - Hantavirus. К настоящему времени известно более 30 серологически и генетически отличающихся друг от друга хантавирусов. Описаны две клинические формы хантавирусной инфекции у людей:

- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, возбудителем которой являются вирусы Puumala (PUUV), Seoul (SEOV), Amur (AMRV), Hantaan (HTNV) и Dobrava (DOBV) [9, 35, 69];

- хантавирусный пульмональный синдром, впервые описан в США в 1993 г., вызывается хантавирусами Sin-Nombre, Black Creek, New York, Bayou, Andes, Laguna Negra [9, 35, 67, 69].

На территории России регистрируется только первая клиническая форма заболевания (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) и установлена циркуляция 7, в том числе 5 патогенных хантавирусных типов. В европейских очагах возбудителем заболевания в подавляющем большинстве случаев является тип Пуумала [4, 5, 6, 10, 25, 44]. Показана также возможность циркуляции Hantaan, Seoul и Dobrava. Вирусы Hantaan и Seoul, Amur циркулируют в природных очагах Дальнего Востока России, Южной Кореи, КНДР, Китая, Японии [35, 51, 54, 61, 71].

Генерализованный характер инфекции с вовлечением в патологический процесс различных органов и систем обусловливает полиморфизм симптоматики независимо от серотипа хантавируса [3, 11, 22, 37, 39, 56, 78, 79, 81]. Хантавирусы политропны, они способны инфицировать моноциты, макрофаги, эндотелиоциты, тромбоциты, клетки легких, почек, печени и др.

В инкубационном периоде вирус ГЛПС внедряется в организм через эпителий дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, а также через поврежденные кожные покровы. Далее репродуцируется в клетках макрофагальной системы, вызывает активацию факторов специфической и неспецифической защиты.

Патогенетической основой начального (лихорадочного) периода ГЛПС являются вирусемия, интоксикация, активация гормональной и иммунной систем, продукция провоспалительных цитокинов, массивная вазопатия, коагулопатия, нарушение микроциркуляции, тканевая деструкция, образование аутоантигенов с формированием аутоантител (при тяжелой форме ГЛПС) [3, 8, 11, 14, 22, 28, 37, 41, 56, 57].

В олигоурический период ГЛПС (разгар болезни) продолжаются расстройство системного кровообращения, гиповолемия и гемоконцентрация, гипоперфузия и гипоксия органов, тканевой ацидоз и повреждение жизненно важных систем организма. Преобладает фаза гипокоагуляции ДВС. В гипофизе, надпочечниках, почках, миокарде и других паренхиматозных органах возникают отеки, геморрагии, дистрофические и некробиотические изменения.

Наибольшие изменения наблюдаются в почках, что сопровождается снижением клубочковой фильтрации, нарушением канальцевой реабсорбции [4, 6, 22, 36, 57, 64]. ОПП (острое почечное повреждение) при ГЛПС вызвано поражением почечной паренхимы, острым интерстициальным нефритом. С одной стороны, нарушение микроциркуляции, повышение проницаемости сосудистой стенки способствуют плазморее и серозно-геморрагическому отеку интерстиция почек, в основном пирамид, с последующим сдавлением канальцев и собирательных трубочек, приводящим к дистрофии, слущиванию канальцевого эпителия, пропотеванию белка и фибрина с обтурацией канальцев и собирательных трубок фибриновыми сгустками и нарушением обратной реабсорбции мочи. С другой стороны, иммунопатологический фактор - фиксация иммунных комплексов на базальной мембране клубочков, что снижает клубочковую фильтрацию. Интерстициальный отек усиливает нарушение микроциркуляции почек, вплоть до ишемии, в отдельных случаях до некроза почечных канальцев, способствует дальнейшему снижению клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции. Тубулярные клетки особо чувствительны к гипоксии, недостатку энергетического материала, возникающему при ишемии. В патологическом процессе возможно участие и аутоантител к поврежденным тканевым структурам. Расстройства в центральной гемодинамике (гиповолемия, снижение сердечного выброса, артериального давления) усугубляют нарушения почечного кровотока [1, 3, 4, 5, 6, 14, 29, 36, 70].

Период полиурии наступает с 9 - 13-го и продолжается до 21 - 24 дня болезни. В результате формирования специфического иммунитета, элиминации возбудителя, иммунных комплексов патологические изменения в почках и в других органах регрессируют, прослеживаются тенденции к нормализации их функций. В стадии полиурии раньше всего повышается клубочковая фильтрация. В условиях поврежденного тубулярного аппарата даже небольшое повышение фильтрации способствует увеличению диуреза. Полиурия обусловливается осмотическим диурезом. Медленное восстановление реабсорбционной функции канальцев приводит к потере калия, натрия, хлора [4, 14, 37, 60, 67, 69].

Период выздоровления патогенетически характеризуется формированием стабильного постинфекционного иммунитета с высоким уровнем специфических IgG, восстановлением гемостаза, микроциркуляции, клубочковой фильтрации мочи, но с длительным сохранением канальцевых нарушений (тубулярной недостаточности) [3, 4, 5, 6, 8, 31, 37, 42, 60].

Соответствие клинических синдромов патогенетическим механизмам и морфологическому субстрату [3, 11, 37, 56, 57] представлено в Приложении А3.

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

ГЛПС - строгий природно-очаговый зооноз. Основным резервуаром возбудителя в природе служат дикие мышевидные грызуны.

В Европейской части России источником инфекции является рыжая полевка (инфицированность этих грызунов в эндемичных очагах достигает 40 - 57%). На Дальнем Востоке основными резервуарами инфекции являются: полевая мышь, красно-серая полевка и азиатская лесная мышь. Грызуны переносят эту инфекцию в виде латентного вирусоносительства. У полевых мышей, отловленных в природных очагах, вирусный антиген обнаружен в тканях легких, почек, печени, в лимфатических узлах, селезенке, прямой кишке. Возбудитель выделяется во внешнюю среду с калом, мочой, слюной. Передача между грызунами осуществляется в основном через дыхательные пути.

Данные литературы свидетельствуют, что не исключается роль других млекопитающих (около 40 видов) и птиц (около 13 видов), поддерживающих эпизоотию хантавирусной инфекции в дикой природе [3, 4, 5, 9, 10, 25, 30, 35, 38, 44, 69, 78, 79, 81].

Заражение человека происходит преимущественно воздушно-пылевым путем (до 80%), при вдыхании высохших испражнений инфицированных грызунов. Передача вируса возможна также контактным путем, через поврежденные кожные и слизистые покровы, при соприкосновении с грызунами или инфицированными объектами внешней среды (хворост, солома, сено и т.п.). Допускается возможность заражения человека алиментарным путем, например, при употреблении продуктов, которые не подвергались термической обработке (капуста, морковь и др.), загрязненных инфицированными грызунами. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит.

Восприимчивость всеобщая. Заболевают чаще мужчины (70 - 90% больных) наиболее активного возраста (от 16 до 50 лет), преимущественно рабочие промышленных предприятий, водители, трактористы, работники сельского хозяйства. Заболеваемость регистрируется реже у детей (3 - 5%), женщин и лиц пожилого возраста вследствие меньшего контакта с природной средой и, вероятно, иммуногенетическими особенностями. Среди заболевших преобладают городские жители (до 70 - 80%), что связано как с большим их количеством, так и уровнем иммунной прослойки.

Заболеваемость ГЛПС характеризуется выраженной летне-осенней сезонностью, что обусловлено активизацией связи человека с дикой природой (освоение дачных участков, туристические походы, отдых, заготовка ягод, грибов). Существует прямая зависимость заболеваемости человека от численности грызунов и их инфицированности на данной территории [9, 10, 25, 35, 38, 44, 69].

ГЛПС распространена по всему миру. Регистрируется в скандинавских странах (Швеция, Норвегия, Финляндия), Болгарии, Югославии, Чехословакии, в Бельгии, Франции, на Дальнем Востоке (КНР, КНДР, Южная Корея) и в России [24, 30, 35, 51, 54, 61, 71]. Около 97% от общего количества ежегодно регистрируемых случаев ГЛПС приходится на Европейскую и 3% - на Азиатскую часть России. Наиболее активными очагами заболевания являются регионы между Волгой и Уралом (Башкирия, Удмуртия, Татария, Самарская и Ульяновские области), Дальний Восток РФ (Приморский, Хабаровский край, Еврейская автономная и Амурская области).

Перенесенная инфекция оставляет стойкий пожизненный типоспецифический иммунитет. Известны единичные случаи повторного заболевания.

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

A98.5 - Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

[4, 5, 7, 18, 34, 39].

- По течению:

1. Типичное (манифестное);

2. Атипичное (бессимптомное, стертое).

- По тяжести (Приложение А3):

1. Легкая степень тяжести;

2. Средняя степень тяжести;

3. Тяжелая степень;

4. Крайне тяжелая (осложненная) степень тяжести

- По характеру течения:

1. Неосложненное;

2. Осложненное;

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

[3, 4, 5, 7, 8, 16, 20, 21, 28, 31, 39, 41, 53, 56, 57, 60, 65].

Инкубационный период ГЛПС составляет от 1 до 5 недель, в среднем 2 - 3 недели. Заболевание протекает циклически, различают следующие периоды болезни: лихорадочный (начальный, общетоксический), продолжающийся в среднем от 3-х до 7-и дней; олигурический (в среднем 6 - 12 дней), полиурический (в среднем 6 - 14 дней), период реконвалесценции (ранний - до 2 мес. и поздний - до 2 - 3 лет).

В клинической картине заболевания выделяют следующие основные синдромы:

1) астеновегетативный (слабость, недомогание, снижение трудоспособности и др.);

2) интоксикационный (миалгии, высокая лихорадка, боль в глазных яблоках, головная боль, снижение аппетита и др.);

3) гемодинамический (центральные и микроциркуляторные нарушения);

4) почечный (боли в поясничной области, олигоанурия, полиурия и др.);

5) геморрагический (петехиальная сыпь, кровоизлияния в склеры, носовые кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения и др.);

6) нарушения зрения (снижение зрения, появление "тумана, сетки" перед глазами);

7) абдоминальный (рвота, боли в животе, диарея);

8) респираторный синдром (заложенность носа, сухой кашель, боль в горле);

9) нейроэндокринный.

Различное сочетание указанных синдромов характеризует каждый из четырех периодов заболевания. Симптомы нарушения функций различных органов, вовлеченных в инфекционный процесс, наблюдаются в течение всех периодов болезни.

У большинства больных ГЛПС начинается остро. Появляется озноб, головная боль, боли в мышцах, суставах, сухость во рту, жажда, иногда небольшой кашель, выраженная общая слабость. У незначительной части больных появлению выраженных признаков заболевания предшествует продромальный период: общее недомогание, быстрая утомляемость, субфебрильная температура.

Лихорадка у большинства больных в первый же день болезни достигает высоких цифр, продолжается от 5 - 6 до 10 - 11 дней, в среднем 6 - 7 дней. Температурная кривая не имеет определенной закономерности, в большинстве случаев снижается литически на протяжении двух - трех дней.

При объективном осмотре выявляется выраженная гиперемия кожи лица, шеи, верхней половины туловища. Особенно заметна инъекция сосудов склер и конъюнктив, гиперемия слизистой ротоглотки, появление пятнистой энантемы верхнего неба. Возможно развитие геморрагического синдрома в виде петехиальной сыпи в области внутренних поверхностей обоих плеч, боковых поверхностей туловища, на груди (симптом "бича, хлыста"), экхимозов в местах инъекций, непродолжительных носовых кровотечений. Определяются положительные эндотелиальные симптомы (манжетки, "щипка, жгута"). Артериальное давление нормальное или с тенденцией к гипотонии, характерна относительная брадикардия. Часть больных отмечает чувство тяжести в пояснице.

В конце начального периода урежается частота мочеиспускания и некоторое снижение диуреза. Лабораторные сдвиги характеризуются небольшим повышением сывороточных уровней креатинина, мочевины, снижением относительной плотности (ОП) мочи и появлением в ее осадке единичных свежих эритроцитов, протеинурии. Анализ крови у большинства больных характеризуется умеренной лейкопенией и реже небольшим лейкоцитозом и палочкоядерным сдвигом влево, признаками сгущения крови на фоне плазмореи и гиповолемии в виде повышения числа эритроцитов и гемоглобина. Патогномоничным симптомом ГЛПС в ранний период является тромбоцитопения, обусловленная повреждающим действием вируса, развитием иммунопатологических реакций, повышением адгезивных свойств тромбоцитов и образованием клеточных агрегатов с задержкой их в сосудах микроциркуляции, нарушением реологических свойств крови [1, 4, 5, 7, 14, 16, 21, 23, 28].

Олигоурический период является наиболее ярким периодом, когда развертывается клиническая картина, присущая ГЛПС. Снижение температуры не сопровождается улучшением состояния больного, как правило, оно ухудшается. Достигают максимума общетоксические явления, усиливаются признаки нарушения гемодинамики, почечного повреждения, геморрагического диатеза. Наиболее постоянным признаком перехода в олигоурический период служит появление болей в пояснице различной интенсивности: от неприятных ощущений тяжести до резких, мучительных, тошноты, рвоты, не связанной с приемом пищи или лекарств, в тяжелых случаях - икоты. Нарастают астения и адинамия. Лицо гиперемировано, по мере нарастания острого почечного повреждения и ДВС румянец сменяется бледностью, усиливаются геморрагические проявления, главным образом, при тяжелом течении болезни - кровоизлияния в склеру, экхимозы, носовые кровотечения и макрогематурия, гематомы в местах инъекций, реже - кишечные кровотечения, кровь в рвотных массах, кровохарканье. Важное значение при постановке диагноза имеет выявление нарушения зрения (снижение остроты, "летающие мушки", ощущение тумана перед глазами), обусловленное нарушением микроциркуляции в сетчатке глаз, появляется на 2 - 7 дни болезни и продолжается в течение 2 - 4 дней [1, 4, 5, 7, 14, 16, 21, 23, 28].

У большинства больных в начале олигоурического периода артериальное давление в пределах нормы, а при тяжелом течении развивается артериальная гипотония. Во второй половине этого периода у 1/3 больных артериальное давление (АД) повышается, длительность гипертензии редко превышает 5 дней. Характерна абсолютная или относительная брадикардия. Над легкими выслушивается везикулярное жесткое дыхание, единичные сухие хрипы, могут определяться влажные хрипы. Изменения в легких ("застойные легкие" в виде полнокровия и периваскулярной инфильтрации, снижения пневматизации, очаговой пневмонии, плеврального выпота, альвеолярного отека), сходные с хантавирусным пульмональным синдромом, наблюдаются при тяжелых и осложненных формах ГЛПС [3, 4, 5, 27, 28].

На 2 - 5 день болезни у 10 - 15% больных возникает диарея. Язык сухой, обложен серым или коричневым налетом. Живот умеренно вздут, отмечается болезненность при пальпации в эпигастральной и околопупочной областях, особенно в проекции почек и иногда разлитого характера. Могут быть явления перитонизма. Печень увеличена и болезненна у 20 - 25% больных. В тяжелых случаях возможно присоединение симптомокомплекса "острого живота", обусловленного обширными кровоизлияниями в слизистую оболочку желудка, кишечника, брюшину (так называемая абдоминальная форма) [1, 4, 5, 20, 39, 58].

Почечный синдром относится к числу ведущих. Симптом Пастернацкого положительный или резко положительный. Развернутая картина ОПП характеризуется прогрессирующей олигоанурией, нарастающей уремической интоксикацией, нарушением водно-электролитного баланса, нарастающим метаболическим ацидозом [3, 4, 5, 14, 37, 42].

Нарушения деятельности центральной нервной системы наблюдаются практически у всех больных и как проявления общемозговой симптоматики, связанной с интоксикацией, и как следствие очаговых поражений. Возможно развитие симптомов менингизма, энцефалитических реакций с появлением оболочечных симптомов (ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского), очаговой симптоматики (соответственно участкам поражения головного мозга), а также наблюдаются расстройства психики (от нарушения сна до разнообразных расстройств сознания) [1, 4, 13, 17, 32, 63].

В гемограмме закономерно выявляется нейтрофильный лейкоцитоз (до 15 - 30 x 109/л крови), плазмоцитоз, тромбоцитопения [1, 4, 7, 17, 21, 34, 39, 53, 56, 57, 60, 65]. В тяжелых случаях картина крови характеризуется лейкемоидной реакцией. Из-за сгущения крови уровень гемоглобина и эритроцитов может возрастать, но при кровотечениях эти показатели снижаются, СОЭ постепенно ускоряется. Характерны повышение уровня остаточного азота, мочевины, креатинина, также гиперкалиемия, гипермагниемия, гипонатриемия и признаки метаболического ацидоза. В общем анализе мочи отмечается массивная протеинурия (до 33 - 66 г/л), интенсивность которой изменяется в течение суток ("белковый выстрел"), гематурия, цилиндрурия, появление клеток почечного эпителия (т.н. клеток Дунаевского). Со второй половины олигоурического периода развивается гипостенурия.

Существенные изменения происходят в состоянии свертывающей системы крови. В то время как у одной части больных сохраняется гиперкоагуляция, при тяжелом течении болезни развивается гипокоагуляция. Она вызвана потреблением плазменных факторов свертывания крови вследствие образования микротромбов в мелких сосудах. Именно в олигоурическом периоде ГЛПС геморрагические проявления достигают своего апогея и нередко становятся причиной летального исхода.

Период полиурии наступает с 9 - 13-го и продолжается до 21 - 24 дня болезни. Прекращается рвота, постепенно исчезают боли в пояснице и животе, нормализуются сон и аппетит, увеличивается суточное количество мочи (до 3 - 10 л), характерна никтурия. На фоне гипокалиемии сохраняется слабость, мышечная гипотония, парез кишечника, атония мочевого пузыря, тахикардия, аритмия, появляется сухость во рту, жажда. Длительность полиурии и изогипостенурии в зависимости от тяжести клинического течения болезни может колебаться от нескольких дней до нескольких недель.

Лабораторные сдвиги в этом периоде состоят в некотором уменьшении числа эритроцитов, гемоглобина, увеличении количества тромбоцитов. Несколько ускоряется скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Постепенно снижаются показатели мочевины и креатинина сыворотки крови, нередко развивается гипокалиемия. Характерна низкая относительная плотность мочи, не превышающая 1001 - 1005. В осадке мочи определяется небольшое количество белка, умеренная гематурия и цилиндрурия, иногда лейкоцитурия, клетки почечного эпителия в небольшом количестве.

В период реконвалесценции наступает заметное улучшение общего состояния, восстановление суточного диуреза, нормализация показателей мочевины и креатинина. У реконвалесцентов выявляется астеновегетативный синдром: общая слабость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, эмоциональная лабильность, одышка при незначительной физической нагрузке, тремор пальцев рук, повышенной потливости, бессонница. В этот период может отмечаться тяжесть в пояснице, положительный симптом Пастернацкого, никтурия, длительно (до 1 года и более) сохраняться изогипостенурия. Возможно присоединение вторичной бактериальной инфекции с развитием пиелонефрита, наиболее часто наблюдаемом у перенесших ОПП.

Комплексная оценка степени выраженности токсикоза, геморрагического и почечного синдромов служит отражением тяжести и прогноза инфекции Приложение А3. [1, 4, 5, 7, 14, 17, 20, 29, 34, 39, 86].

Прогностические критерии тяжести (на 2 - 4 дни болезни) [1, 7, 17, 20, 21, 39, 42, 43, 46, 53, 57, 87]:

- Стойкая гипотония, головокружение, коллаптоидные реакции;

- Выраженный геморрагический синдром;

- Многократная рвота, не связанная с приемом пищи; постоянная икота;

- Резкое снижение остроты зрения;

- Выраженный болевой синдром в пояснице и животе, олигоурия, массивная протеинурия;

- Признаки острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС): одышка, кашель, приступы нехватки воздуха, удушье;

- Ранний лейкоцитоз > 10,0 x 109/л, значительное повышение уровня мочевины и креатинина крови в первые дни болезни, выраженная протеинурия, эритроцитурия.

- Увеличение концентрации C-реактивного белка (CРБ) в крови больного при поступлении (концентрацию определяют иммунотурбидиметрическим методом при длине волны 340 нм). Прогнозируют степень тяжести течения заболевания по уровню содержания СРБ в пределах диапазона: 10 - 21 мг/л - средняя степень течения ГЛПС, 22 - 27 мг/л - тяжелая степень течения ГЛПС, 28 г/л и более - тяжелая степень течения ГЛПС, осложненная острой почечной недостаточностью.

Тяжелые формы ГЛПС с первых дней болезни демонстрируют весь симптомокомплекс полиорганной недостаточности (ПОН) в виде различного сочетания гемодинамических нарушений с дисфункциями почек, печени, сердца, легких, нервной системы.

Осложнения при ГЛПС подразделяются на две группы:

а) специфические - септический (инфекционно-токсический) шок, ДВС-синдром, острое почечное повреждение (ОПП), азотемическая уремия, отек легких, отек головного мозга, кровоизлияния в мозг, гипофиз, надпочечники, миокард, профузные кровотечения, эклампсия, острая сердечно-сосудистая недостаточность, инфекционный миокардит, надрыв или разрыв капсулы почек;

б) неспецифические - пиелонефрит, пневмонии, гнойные отиты, абсцессы, флегмоны, паротит, сепсис и др.

Характерна своеобразная патоморфологическая триада летальных случаев ГЛПС - геморрагические некрозы в почках (медуллярной зоне), в сердце (правом предсердии), отек легких. Кроме того, нередко отмечают возникновение желеобразного отека паранефральной клетчатки. У части умерших обнаруживали очаги некроза в передней доле гипофиза, явившиеся непосредственной причиной смерти [1, 4, 13, 32].

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза

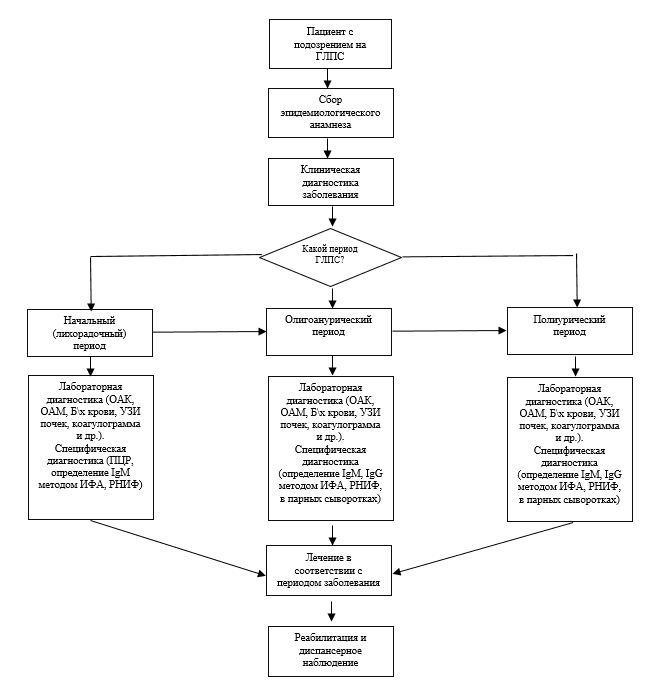

Диагностика геморрагической лихорадки с почечным синдромом у взрослых производится на основании эпидемиологического и клинического анамнеза, клинического осмотра, лабораторных и специальных методов обследования и направлена на определение нозологии и клинической формы, тяжести состояния, выявление осложнений и показаний к терапии.

2.1 Жалобы и анамнез

- Рекомендуется обратить внимание на наличие и сроки появления повышенной температуры тела, интоксикации (слабость, недомогание, снижение аппетита, тошнота, многократная рвота), жалоб на ломоту в мышцах, головные боли, тяжесть и боли в области поясницы, снижение остроты зрения у всех пациентов с подозрением на ГЛПС для определения тяжести и длительности заболевания [1, 4, 5, 18, 21, 23, 26, 39]

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется у всех пациентов с подозрением на ГЛПС обратить внимание на сведения эпидемиологического анамнеза о возможном пребывании пациента в очаге ГЛПС в период, соответствующий инкубационному периоду болезни, на наличие контакта поврежденных кожных покровов, слизистых с инфицированными объектами внешней среды (хворост, солома, сено), на употребление продуктов, не подвергавшихся термической обработке (капуста, морковь), загрязненных инфицированными грызунами, оценить степень контакта для определения с учетом состоявшегося механизма и пути передачи инфекции для определения возможности инфицирования [1, 4, 5, 9, 10, 23, 24, 25, 30, 35, 38, 79, 81].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано обратить внимание на наличие сезонного подъема заболеваемости ГЛПС в данном регионе для клинической диагностики заболевания [1, 4, 5, 9, 10, 25, 35, 38, 81].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется обратить внимание на наличие сопутствующих хронических заболеваний или иных состояний (беременность) у всех пациентов с подозрением на ГЛПС для выявления факторов риска развития тяжелого и осложненного течения заболевания [4, 5, 7, 18, 20, 37].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

2.2 Физикальное обследование

- Рекомендовано при обследовании всех пациентов с подозрением на ГЛПС начать с общего осмотра с оценкой состояния кожных покровов и видимых слизистых оболочек: цвет (гиперемия кожи лица, шеи, верхней половины туловища, слизистой ротоглотки), инъекция сосудов склер и конъюнктив. Обращают внимание на наличие пятнистой энантемы мягкого неба, петехиальной сыпи в области внутренних поверхностей обоих плеч, боковых поверхностей туловища, на груди (симптом "бича, хлыста"), экхимозов в местах инъекций, носовых кровотечений для диагностики степени тяжести и характера течения заболевания [1, 4, 5, 18, 20, 34, 39, 57, 80].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано всем пациентам с подозрением на ГЛПС оценить жизненно важные показатели - частоту дыхательных движений (ЧДД), артериальное давление (АД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), их соотношение (индекс Алговера), состояние кожных покровов (бледность, акроцианоз), объем диуреза (олигоурия, олигоанурия), выполнить термометрию для определения степени тяжести заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний [1, 4, 5, 14, 18, 20, 34, 39, 57, 80, 81].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано у всех пациентов с подозрением на ГЛПС обратить внимание на выраженность болевого синдрома в пояснице, уменьшение диуреза с 4 - 6 дня болезни для оценки тяжести состояния и клинической диагностики заболевания [4, 5, 14, 18, 20, 39, 57, 80, 81].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано у всех пациентов с подозрением на ГЛПС выявить наличие цикличности течения и основные симптомы конкретного периода болезни для оценки тяжести состояния, развития осложнений и клинической диагностики ГЛПС [4, 5, 14, 18, 20, 34, 39, 57, 95].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендован перевод в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) пациентам с тяжелым течением ГЛПС и развитием Септического шока и других неотложных состояний для проведения интенсивной терапии [12, 14, 31, 74, 76].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

2.3 Лабораторные диагностические исследования

2.3.1. Неспецифическая лабораторная диагностика

- Рекомендовано выполнение общего (клинического) анализа крови с исследованием уровня эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, оценкой гематокрита, дифференцированным подсчетом лейкоцитов (лейкоцитарной формулы) всем пациентам с подозрением на ГЛПС в динамике для диагностики, комплексной оценки степени тяжести болезни, своевременного выявления осложнений и неотложных состояний [1, 3, 4, 5, 18, 31, 34, 39, 60, 65, 83, 86].

Уровень убедительности рекомендаций - C (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: при неосложненном течении ГЛПС в лихорадочном периоде болезни характерны нормоцитоз или лейкопения, нейтропения, относительный лимфо- и моноцитоз, повышение уровня эритроцитов и гемоглобина на фоне плазмореи и сгущения крови, в олигоурическом периоде нарастает лейкоцитоз со сдвигом влево, увеличивается скорость оседания эритроцитов (СОЭ). С начального периода ГЛПС характерна нарастающая тромбоцитопения, обусловленная повышением адгезивных свойств тромбоцитов и образованием клеточных агрегатов с задержкой их в сосудах микроциркуляции.

- Рекомендовано выполнение общего (клинического) анализа мочи в динамике на фоне циклического течения болезни всем пациентам с подозрением на ГЛПС для выявления наличия почечной дисфункции, а также возможного присоединения бактериальной инфекции мочевыводящих путей [1, 4, 5, 18, 31, 34, 39, 60].

Уровень убедительности рекомендаций - C (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: в лихорадочном периоде выявляется увеличение относительной плотности мочи, умеренная протеинурия и появление в осадке единичных свежих эритроцитов, в периоде олигоурии характерны массивная протеинурия с быстрой положительной динамикой, микро-, макрогематурия, цилиндрурия, в осадке мочи появление дегенерированного почечного эпителия (клеток Дунаевского). С наступлением полиурии на фоне более медленного восстановления эпителия канальцев и их реабсорбционной функции развивается гипоизостенурия, никтурия независимо от тяжести течения болезни.

2.3.2. Специфическая лабораторная диагностика

Лабораторное обследование в целях идентификации возбудителя ГЛПС проводится в обязательном порядке при госпитализации больного с острым лихорадочным заболеванием, протекающим с поражением почек (развитием ОПП) и геморрагическим синдромом.

- Рекомендуется пациентам с подозрением на ГЛПС, для подтверждения этиологического фактора заболевания, как критерия установления диагноза проведение [4, 6, 8, 57, 64, 72, 77, 80]:

- определения антител класса M (IgM) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови;

- определения антител класса G (IgG) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови.

- определения РНК хантавирусов - возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови методом ПЦР (при наличии зарегистрированных тест-систем)

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Серологические методы диагностики (РНИФ, ИФА) используются для подтверждения диагноза ГЛПС, в том числе стертых и легких форм заболевания, информативность составляет 96 - 98%. В 2 - 4% случаев регистрируются серонегативные формы болезни. Оптимальный срок сбора клинического материала - ранний забор первой сыворотки - до 4 - 7 дня болезни или в первый день госпитализации. При взятии сыворотки позже 15-го дня болезни нарастание титра антител может не выявляться. ИФА, РНИФ проводится с помощью парных сывороток с интервалом 4 - 7 дней. Диагностическим считается:

- обнаружение с помощью серологических тестов суммарных антител (IgM и IgG) к возбудителям ГЛПС в сыворотке крови и в моче или выявление 4-кратного и более увеличения титра антител в парных сыворотках крови. После перенесенного заболевания специфические антитела в невысоком титре 1:64 - 1:128 сохраняются практически пожизненно, независимо от тяжести перенесенного заболевания;

- выявление IgM к возбудителям ГЛПС в сыворотке крови в острый период заболевания в совокупности с выявлением IgG в парной сыворотке;

- выявление 4-кратного и более увеличения титра IgG к возбудителям ГЛПС в парных сыворотках, либо сероконверсии;

IgM к возбудителю ГЛПС в сыворотке пациента обнаруживаются с 6-го по 56-й дни болезни, IgG начинают выявляться с 6-го дня, достигают высокого уровня к 11 дню и сохраняются на этих значениях до 5-ти месяцев от начала заболевания и в анамнестическом титре пожизненно.

- обнаружение в исследуемых образцах специфического фрагмента РНК хантавирусов возбудителей ГЛПС;

- выделение хантавирусов - возбудителей ГЛПС [СанПиН 3.3686-21].

2.3.3. Специальная лабораторная диагностика

- Рекомендовано выполнение анализа крови биохимического общетерапевтического (исследование уровня мочевины, креатинина, общего белка, билирубина общего, активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы) у пациентов ГЛПС различной тяжести течения для выявления наличия органной дисфункции и развития осложнений [1, 3, 4, 5, 12, 20, 21, 34, 39, 57, 64, 65, 93].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: В диагностике ГЛПС имеет значение динамика изменений общеклинических, биохимических показателей по периодам болезни, они также служат критериями тяжести течения, развития осложнений и прогноза заболевания.

Биохимические показатели крови меняются в зависимости от периода болезни. В конце начального периода лабораторные сдвиги характеризуются небольшим повышением сывороточных уровней креатинина, мочевины, умеренной гиперферментемией (АЛТ, АСТ), в олигоурическом периоде достигают пика показатели азотемии. В периоде полиурии медленное восстановление реабсорбционной функции канальцев.

- Рекомендовано исследование коагулограммы (ориентировочного исследования системы гемостаза) пациентам ГЛПС различной тяжести течения для комплексной оценки степени тяжести болезни, диагностики осложнений и коррекции состояния гемостаза [1, 3, 4, 5, 12, 22, 28, 39, 56, 70, 83, 86].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Высвобождение кровяного и тканевого тромбопластина при ГЛПС запускает ДВС-синдром, что сопровождается фазовыми изменениями в свертывающей системе крови. Как правило, в начальном периоде заболевания преобладает фаза гиперкоагуляции (укорочение тромбинового времени до 10 - 15 с, времени свертывания крови, концентрации фибриногена до 4,5 - 8 г/л, протромбинового индекса до 100 - 120% [12, 39]), с наступлением олигоурии, особенно при тяжелом течении болезни, развивается гипокоагуляция (удлинение тромбинового времени до 25 - 50 с, удлинение времени свертывания, снижение концентрации фибриногена до 1 - 2 г/л, протромбинового индекса до 30 - 60% [12, 39]), что обусловлено патологическим потреблением плазменных факторов свертывания крови вследствие образования микротромбов в мелких сосудах. В олигоурическом периоде ГЛПС геморрагические проявления достигают максимума и нередко становятся причиной летального исхода [1, 3, 12, 39]. К концу периода полиурии свертывающая система крови восстанавливается.

- Рекомендовано исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови, D-димера в крови у пациентов с тяжелым течением ГЛПС с целью оценки тяжести течения ГЛПС, развития полиорганной дисфункции, прогноза заболевания и назначения противовоспалительной терапии [1, 2, 7, 16, 21, 36, 53, 70, 86, 87, 93].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Синтез острофазных белков (CРБ), усиление процессов коагуляции (D-димер), повышение проницаемости сосудов направлено на формирование полноценного иммунного ответа на вирус ГЛПС. Высокие концентрации провоспалительных цитокинов могут играть определенную роль в развитии тяжелых форм ГЛПС, способствуя повышению сосудистой проницаемости, усилению коагуляции и активации цитотоксических лимфоцитов и натуральных киллеров, приводящих к повреждениям в сосудах микроциркуляции, в паренхиме почек, легких и в других органах.

- Рекомендовано исследование кислотно-основного состояния и газов крови у пациентов с тяжелым течением ГЛПС с целью оценки тяжести течения ГЛПС, развития полиорганной дисфункции, прогноза заболевания и назначения корректирующей терапии [7, 12, 16, 21, 36, 53, 70].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано исследование уровня натрия, калия, осмолярности (осмоляльности), водородных ионов (pH) в крови у пациентов с тяжелым течением ГЛПС с целью оценки тяжести течения ГЛПС, развития полиорганной дисфункции, прогноза заболевания и назначения корректирующей терапии [7, 12, 16, 21, 36, 53, 70, 93].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

2.4 Инструментальные диагностические исследования

- Рекомендовано проведение ультразвукового исследования почек всем пациентам ГЛПС для дополнительного подтверждения диагноза и ранней диагностики нарушений со стороны структуры почечной ткани и мочевыводящих путей [3, 4, 5, 14, 34, 37, 40, 42, 81, 93].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: нарушение микроциркуляции, повышение проницаемости сосудистой стенки в клубочковом аппарате почек способствуют плазморее и серозно-геморрагическому отеку интерстиция почек, в основном пирамидок, с последующим сдавлением канальцев и собирательных трубочек (до "почечной глаукомы"), приводящим к дистрофии, слущиванию канальцевого эпителия, пропотеванию белка и фибрина с обтурацией канальцев и собирательных трубок фибриновыми сгустками и нарушением обратной реабсорбции мочи. При ультразвуковом исследовании почек определяются увеличение почек, усиление кортикальной эхогенности, отек паренхимы почек ("синдром выделенных пирамидок").

- Рекомендовано проведение прицельной рентгенографии органов грудной клетки пациентам с тяжелым течением ГЛПС при выявлении физикальных признаков поражения легочной ткани для дифференциальной диагностики с пневмонией [2, 3, 12, 22, 28, 31, 34].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: изменения в легких ("застойные легкие" в виде полнокровия и периваскулярной инфильтрации, снижения пневматизации, очаговой пневмонии, плеврального выпота, альвеолярного отека, бактериальной пневмонии) наблюдаются при тяжелых и осложненных формах ГЛПС, как правило, в олигоурическом периоде болезни.

- Рекомендуется выполнение пульсоксиметрии с измерением SpO2 всем пациентам с тяжелым течением ГЛПС с развитием полиорганной дисфункции или пневмонии на всех этапах оказания медицинской помощи для ранней диагностики респираторных нарушений [2, 3, 27].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: пульсоксиметрия является простым и надежным скрининговым методом, позволяющим выявлять пациентов с гипоксемией, нуждающихся в респираторной поддержке и оценивать ее эффективность.

- Рекомендована регистрация электрокардиограммы в стандартных отведениях, при необходимости эхокардиографии, пациентам с ГЛПС при наличии аускультативных изменений со стороны сердца для уточнения нарушения в проводящей системе и трофики ткани сердца [4, 5, 12, 22, 28, 39, 82, 85, 93].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: на фоне нарушений микроциркуляции, гипоксии, артериальной гипертензии, гипокалиемии развиваются дистрофические изменения в миокарде, нарушения в проводящей системе сердца, что необходимо своевременно диагностировать и проводить совместно с кардиологом корригирующую терапию. У реконвалесцентов ГЛПС тяжелого течения были выявлены эхокардиографические изменения, что требует дальнейшего изучения для оценки их прогностического значения.

- Рекомендуется проведение эзофагогастродуоденоскопии у пациентов с болями в животе и/или рвотой "кофейной гущей" для уточнения характера повреждения слизистой пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки [4, 12, 39, 58].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: боли в животе появляются в олигоурическом периоде болезни и определяются эрозиями, кровоизлияниями на слизистую желудка, дистального отдела пищевода и кишечника, обусловленные ишемией слизистой и тромбозами мелких сосудов, их разрывом и кровоизлияниями на фоне развития диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

2.5 Иные диагностические исследования

- Рекомендованы консультации смежных специалистов пациентам ГЛПС в случаях подозрения на осложнения: врача-невролога (при явлениях отека головного мозга, кровоизлияния в головной мозг), врача-кардиолога (при присоединении симптомов артериальной гипертензии, острой сердечно-сосудистой недостаточности), врача-акушера-гинеколога (при развитии ГЛПС на фоне беременности) для определения дальнейшей тактики ведения [4, 5, 12, 18, 23, 63, 96, 97, 98].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется осмотр (консультация) врача анестезиолога-реаниматолога пациентам с наличием септического шока 1 - 3 ст., быстропрогрессирующей ОДН (ЧД > 25 в 1 мин, SpO2 < 92%), почечной и другой органной недостаточностью (2 и более балла по шкале SOFA) для перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [1, 4, 5, 12, 14, 17, 19, 20, 74, 76].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендован осмотр (консультация) врача-хирурга пациентам тяжелой формой ГЛПС при наличии интенсивных болей в животе, гипотонии, геморрагического синдрома для определения дальнейшей тактики ведения [1, 4, 5, 12, 58].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Боли в животе разной интенсивности появляются в олигоурическом периоде ГЛПС, чаще тяжелого течения, обусловливаются глубокой очаговой дистрофией слизистой оболочки 12-п. кишки и желудка, образованием микротромбов и стазом в их сосудах, появлением множественных кровотечений, геморрагическим пропитыванием органов, формированием острых эрозий и язв, являющихся источником повторных кровотечений, дающих высокую летальность. Тяжело поражается и остальная часть кишечника, которая может стать источником кровотечений, интоксикации из-за пареза, отторжения ворсинок и массивного аутолиза.

2.5.1. Дифференциальная диагностика [1, 4, 5, 17, 27, 31, 36, 88].

Дифференциальную диагностику при ГЛПС проводят с инфекционными заболеваниями, характеризующимися острым началом и развитием лихорадочно-интоксикационного синдрома, наличием цикличности в течение болезни и сезонностью заболеваемости. Дифференциальная диагностика ГЛПС с другими лихорадочными инфекционными заболеваниями, воспалительными заболеваниями мочевыводящей системы, острой хирургической патологией органов брюшной полости представлена в Приложении А3.

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

Принципы лечения больных ГЛПС предусматривают решение нескольких задач:

- предупреждение дальнейшего развития патологического процесса, обусловленного заболеванием, достижение полного и стойкого выздоровления;

- профилактика развития возможных осложнений заболевания.

На выбор тактики лечения оказывают влияние следующие факторы:

- период заболевания;

- степень тяжести болезни;

- ведущие клинические проявления и особенности течения заболевания с учетом признаков иммунодефицита (хронический алкоголизм, истощение, тяжелая сопутствующая патология, пожилой возраст);

- возраст больного;

- наличие и характер осложнений;

- доступность и возможность выполнения лечения в соответствии с необходимым видом оказания медицинской помощи.

Принципы ведения больных ГЛПС:

- Ранняя госпитализация - до 3 - 4 дня болезни больных с манифестными проявлениями ГЛПС различной степени тяжести.

- Щадящая транспортировка больных ГЛПС со среднетяжелой и тяжелой степенью тяжести заболевания.

- Строгий постельный режим до конца периода полиурии больным ГЛПС со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания.

- Учет водного баланса (в дневниках).

- Щадящая диета без ограничения соли. В период олигоанурии исключаются продукты, богатые белком (мясо, рыба, бобовые) и калием (овощи, фрукты). В стадии полиурии эти продукты необходимы. Для нутритивной поддержки пациентов с ОПП возможно использование средств для энтерального и парентерального питания в комбинациях.

3.1 Консервативное лечение

3.1.1. Этиотропная (противовирусная) терапия.

Цель терапии:

- подавление репликации вируса ГЛПС;

- снижение тяжести течения заболевания;

- уменьшение риска развития специфических осложнений.

- Рекомендуется начать лечение противовирусными препаратами прямого действия в стационарных условиях не позднее 48 часов от начала болезни пациентам с ГЛПС для подавления репликации вируса [24, 26, 33, 39, 48, 50, 52, 55, 59, 62, 66, 68].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано назначение #рибавирина** пациентам с ГЛПС среднетяжелого и тяжелого течения с целью подавления репликации вируса [66].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: #рибавирин** назначается по схеме: по 200 мг (одна капсула) 5 раз в день (1000 мг в сутки), курс лечения 5 дней [12].

Данные об эффективности лечения рибавирином противоречивы. В исследовании лечения рибавирином у 242 пациентов с подтвержденным ГЛПС в Китае [55] заболеваемость и смертность были значительно снижены, подтверждая эффективность при раннем введении до появления клинических признаков. Напротив, клиническое исследование по лечению ГЛПС, вызванного PUUV-инфекцией, проведенное в России, показало, что внутривенное введение рибавирина не изменяет кинетику вирусной нагрузки [59]. При невозможности приема пероральных форм рибавирина возможно применение рибавирина в/в с начальной дозой 33 мг/кг, через 6 часов - по 16 мг/кг через каждые 6 часов в течение 4 дней, через 8 часов введения последней из этих доз - по 8 мг/кг каждые 8 часов в течение 3 дней (всего 7 дней) [12]. Эффективность внутривенного введения рибавирина не может быть оценена ни в одном из этих испытаний [52, 62, 68]. Аналогичные кривые выживаемости наблюдались у пациентов, получавших рибавирин, по сравнению с пациентами с ГЛПС в течение того же периода времени или пациентами, получавшими плацебо [52]. Большинство завершенных клинических испытаний показали анемию, которая обратима после завершения терапии рибавирином [59]. Кроме того, у некоторых пациентов развилась гипербилирубинемия, синусовая брадикардия и сыпь.

3.1.2 Патогенетическая и симптоматическая терапия пациентов ГЛПС в стационарных условиях в зависимости от периода болезни

- Рекомендовано проведение базисной терапии всем пациентам ГЛПС, независимо от тяжести течения заболевания, с целью уменьшения интоксикации [1, 4, 5, 12, 31, 34, 47, 64, 66].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: базисная терапия включает в себя постельный режим, диету и пероральную дезинтоксикацию в виде питья жидкостей в объеме до 2-х литров в сутки (чай, отвар шиповника, вода для питья, щелочные минеральные воды) с учетом суточного диуреза. В рацион включают легко усвояемые продукты, богатые витаминами (нежирные сорта мяса, рыбы, молочные продукты, овощи в отварном виде, соки, компоты). Запрещается алкоголь в любом виде.

3.1.2.1 Патогенетическая и симптоматическая терапия пациентов с ГЛПС в начальном (лихорадочном) периоде болезни

- Рекомендовано проведение инфузионной дезинтоксикационной терапии (растворы, влияющие на водно-электролитный баланс) пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением ГЛПС для купирования синдрома интоксикации и профилактики осложнений [1, 4, 5, 23, 31, 34, 47, 64, 66, 75].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: дезинтоксикационная терапия направлена на купирование синдрома интоксикации, ее объем зависит от степени тяжести состояния пациента, уровня электролитов крови, гематокрита, суточного диуреза, наличия или рисков возникновения осложнений. При необходимости проводить контролируемую инфузионную терапию в случае гиповолемии, но избегать перегрузки объемом. Инфузионная терапия должна проводиться под контролем и мониторингом. Общее количество жидкости, вводимой парентерально до 5 - 6 дня болезни, может превышать объем выводимой не более, чем на 750 мл, а позже, на высоте почечной недостаточности - на 500 мл с учетом лихорадки, уровня гематокрита.

- Рекомендовано при наличии гиповолемии принять срочные меры к восстановлению объема циркулирующей крови [14, 74, 99, 100, 101].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: вовремя начатая инфузионная терапия позволяет восстановить циркуляторный объем, почечную перфузию. Инфузионная терапия должна проводиться под контролем и мониторингом [14, 74], так как сама по себе неконтролируемая инфузионная терапия включает в себя риски развития ОПП вследствие развития отека паренхимы почек и других органов. Возмещение жидкости может проводиться различными типами инфузионных растворов (кристаллоидами, коллоидами или их комбинациями). Изотонические кристаллоиды являются основными растворами, используемыми с целью восполнения недостатка внеклеточной жидкости. Коллоиды в сравнении с кристаллоидами теоретически способствуют более быстрому подъему уровня волемии, однако этот эффект зависит от проницаемости сосудистой стенки, которая нарушена при ГЛПС [16, 37]. Альбумин человека** является предпочтительным при коррекции гипоонкотической гиповолемии. Он увеличивает чувствительность к диуретикам у пациентов с гипоальбуминемией [14]. Кристаллоиды являются основными инфузионными растворами для возмещения дефицита циркулирующего объема крови [14, 74].

- Рекомендовано терапия неотложных состояний, развивающихся при ГЛПС, в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии [12, 31, 34, 39, 56, 58, 73, 74].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: при тяжелом течении болезни высокая вирусемия, интоксикация, активация гормональной и иммунной систем, продукция провоспалительных цитокинов, массивная вазопатия (тропность хантавируса к эндотелию сосудов микроциркуляции, выброс провоспалительных цитокинов), гиповолемия, нарушение микроциркуляции, ДВС с коагулопатией потребления, тканевая деструкция обусловливает развитие СШ, ОПП, ДВС-синдрома. Лечение в данном случае будет осуществляться согласно клиническим рекомендациям по неотложным состояниям в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии [74].

- Рекомендовано назначение стрессовых (малых/средних) доз глюкокортикоидов для системного применения пациентам с тяжелым течением ГЛПС, в том числе при развитии СШ с полиорганной дисфункцией с противовоспалительной целью [3, 4, 31, 34, 39, 64, 73, 74, 84].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Показания к применению глюкокортикоидов: септический шок, отек головного мозга, выраженный воспалительный синдром с полиорганной дисфункцией.

- Рекомендовано назначение нестероидных противовоспалительных и противоревматических препаратов или анилидов пациентам ГЛПС с гипертермией выше 38,5 °C, мышечными и суставными болями с жаропонижающей, болеутоляющей и противовоспалительной целью [3, 4, 23, 31, 39, 64].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: Показаниями к применению указанных препаратов являются повышение температуры тела более 38,5 °C, мышечные и суставные боли. Необходимо избегать назначения салициловой кислоты и ее производных пациентам с гипертермией с жаропонижающей целью, учитывая опасность развития побочных явлений в виде нарушения гемостаза и обострения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки (с учетом инструкции по применению).

3.1.2.2 Патогенетическая и симптоматическая терапия пациентов с ГЛПС в олигоурическом периоде болезни

- Рекомендована комплексная терапия пациентам в олигоурическом периоде ГЛПС с целью купирования интоксикации, азотемии, коррекции водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного состояния (КЩС) крови, ДВС-синдрома, а также для предупреждения и лечения осложнений (отек мозга, отек легких, разрыв капсулы почек, кровоизлияния в жизненно важные органы и бактериальные инфекции) [3, 4, 14, 19, 20, 22, 31, 39, 47, 57, 60, 63].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: С данной целью используются растворы, влияющие на водно-электролитный баланс, кровезаменители и препараты плазмы крови и др. Лечение в случае развития осложнений будет осуществляться по клиническим рекомендациям по неотложным состояниям в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии [74].

- Рекомендовано больным ГЛПС среднетяжелого и тяжелого течения консервативное лечение азотемии, нарушений водно-электролитного баланса для коррекции уремической интоксикации и белкового катаболизма, коррекции гемостаза, ацидоза, нарушений электролитного обмена [3, 4, 14, 16, 31, 39, 47, 75].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: терапия включает в себя растворы, влияющие на водно-электролитный баланс, кровезаменители и препараты плазмы крови и др.

- Рекомендовано при наличии гиповолемии принять срочные меры к восстановлению объема циркулирующей крови [14, 74, 99, 100, 101].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: вовремя начатая инфузионная терапия позволяет восстановить циркуляторный объем, почечную перфузию. Инфузионная терапия должна проводиться под контролем и мониторингом [14, 74], так как сама по себе неконтролируемая инфузионная терапия включает в себя риски развития ОПП вследствие развития отека паренхимы почек и других органов. Возмещение жидкости может проводиться различными типами инфузионных растворов (кристаллоидами, коллоидами или их комбинациями). Изотонические кристаллоиды являются основными растворами, используемыми с целью восполнения недостатка внеклеточной жидкости. Коллоиды в сравнении с кристаллоидами теоретически способствуют более быстрому подъему уровня волемии, однако этот эффект зависит от проницаемости сосудистой стенки, которая нарушена при ГЛПС [16, 37]. Альбумин человека** является предпочтительным при коррекции гипоонкотической гиповолемии. Он увеличивает чувствительность к диуретикам у пациентов с гипоальбуминемией [14]. Кристаллоиды являются основными инфузионными растворами для возмещения дефицита циркулирующего объема крови [14, 74].

- Рекомендовано с целью контроля гиперволемии использовать петлевые диуретики. Предпочтительно парентеральное (внутривенное) введение фуросемида**; при резистентности к первоначальной терапии фуросемидом** можно рассмотреть тактику эскалации дозы препарата, однако его применение в дозах более 400 мг/сут не оправдано. При неэффективности максимальных доз диуретиков и прогрессировании симптомов гиперволемии необходимо решать вопрос в отношении заместительной почечной терапии. [14, 102, 103].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: применение петлевых диуретиков в ряде случаев может вызывать неблагоприятные эффекты. Учитывая механизм действия фуросемида, его введение в условиях гиповолемии будет способствовать гипоперфузии почек за счет снижения ударного объема левого желудочка, а также значительно увеличит риск тромбоэмболических осложнений. При ОПП фуросемид** не снижает необходимости в заместительной почечной терапии (относительный риск 1,02, 95% C1 0,9 - 1,16, p = 0,73), а также внутригоспитальную смертность (относительный риск 1,12, 95% C1 0,93 - 1,34, p = 0,23) при его назначении с профилактической или лечебной целью пациентам с риском или уже возникшей ОПП [14, 103]. Поэтому в соответствии с рекомендациями KDIGO фуросемид** следует использовать только при наличии гиперволемии [14].

- Рекомендуется назначение стрессовых (малых/средних) доз глюкокортикоидов для системного применения пациентам с тяжелым течением ГЛПС в том числе при развитии СШ с полиорганной дисфункцией с противовоспалительной целью [3, 4, 31, 34, 39, 64, 73, 74, 84].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: показания к применению глюкокортикоидов: септический шок, отек головного мозга, выраженный воспалительный синдром с полиорганной дисфункцией. Лечение при развитии неотложных состояний осуществляется по клиническим рекомендациям [74] в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии!

- Рекомендовано обеспечить своевременный перевод в ОРИТ пациентов с тяжелым течением ГЛПС при развитии СШ, ДВС, ОПП, полиорганной дисфункции для проведения интенсивной терапии с целью купирования осложнений согласно соответствующему протоколу [4, 5, 19, 31, 34, 47, 57, 74, 80].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: лечение в случае развития осложнений будет осуществляться по клиническим рекомендациям по неотложным состояниям в условиях ОРИТ [74]. С целью динамической оценки органной недостаточности и нарушения сознания следует использовать шкалы оценки состояния (Приложение Г1, Г2).

- Рекомендовано при неэффективности консервативных мероприятий проведение гемодиализа пациентам ГЛПС с ОПП [12, 19, 23, 31, 47, 57, 80].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: проведение заместительной почечной терапии осуществляется в соответствии с действующими клиническими рекомендациями по ОПП.

3.1.2.3 Патогенетическая и симптоматическая терапия пациентов с ГЛПС в полиурическом периоде болезни

- Рекомендована регидратационная терапия пациентам ГЛПС в периоде полиурии с целью коррекции дегидратации, деминерализации (гипокалиемии, гипонатриемии, гипохлоремии) [4, 5, 12, 14, 31, 57].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: для восстановления водно-электролитного баланса показаны растворы, влияющие на водно-электролитный баланс.

- Рекомендовано назначение периферических вазодилататоров, витаминов больным ГЛПС в периоде полиурии и ранней реконвалесценции с ангиопротективной, антиоксидантной, общеукрепляющей целью, учитывая развитие постинфекционного астенического синдрома и вторичного иммунодефицита [4, 5, 14, 15, 23, 31, 57].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

3.2. Хирургическое лечение

Не проводится.

4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

- Рекомендуется начинать реабилитационные мероприятия в периоде ранней реконвалесценции всем пациентам ГЛПС с целью профилактики осложнений вследствие развития эндотелиальной дисфункции и отсутствия полного восстановления функции почек после ОПП [4, 5, 23, 39, 40, 42, 45, 89, 90, 91, 92, 93, 94].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: постепенно расширяется режим двигательной активности, больные переводятся на палатный режим. Лечебная физкультура осуществляется ежедневно, преимущественно в виде дыхательной гимнастики, простых упражнений для рук и ног под контролем врача по лечебной физкультуре. Назначается общий стол без употребления острых продуктов и алкоголя.

- Рекомендуется комплексный характер восстановительных мероприятий с участием различных специалистов и с применением разнообразных методов воздействия всем пациентам с ГЛПС с целью профилактики осложнений [4, 5, 39, 40, 42, 45, 92, 94].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется постоянный контроль эффективности проводимых мероприятий всем пациентам с ГЛПС [4, 5, 39, 40, 42, 45, 89, 90, 92, 93, 94].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: учитываются скорость и степень восстановления функционального состояния и профессионально значимых функций, переболевших (косвенными и прямыми методами). Продление листа нетрудоспособности проводится в каждом случае индивидуально, с учетом динамики клинико-лабораторных показателей, наличия/отсутствия осложнений и сопутствующих соматических заболеваний.

Реконвалесценту в течение года после выписки из стационара следует придерживаться сбалансированной диеты с употреблением в пищу продуктов, богатых макро- и микроэлементами и витаминами. В течение 12 мес. исключается из рациона острая, пряная пища и алкоголь.

В период реконвалесценции также показано освобождение от тяжелого физического труда, командировок, занятий спортом; избегать переохлаждения, посещения бани (сауны), тряски езды - перенесшим легкую форму ГЛПС - в течение 3 мес., среднетяжелую форму - 6 мес., тяжелую форму - 12 мес.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

5.1 Специфическая профилактика

Специфическая вакцинопрофилактика ГЛПС находится в фазе регистрации в России [15, 23, 66, 68].

5.2 Неспецифическая профилактика

Относится к курации службы Роспотребнадзора и органов исполнительной власти

- Рекомендовано проведение неспецифической профилактики, направленной на предупреждение заражения аспирационным (аэрогенным) механизмом передачи с реализацией воздушно-капельного и воздушно-пылевого пути [10, 25, 30, 38, 44, 75].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: 1) текущая дезинфекция предметов и всего помещения с использованием антисептиков, особенно при первом посещении домов на даче, в лагерях, туристических базах

2) использование одноразовых масок при проведении влажной уборки в жилом или производственном помещении, размещенных в природных очагах ГЛПС, с применением дезинфицирующих средств.

3) создание условий, гарантирующих соблюдение санитарных правил и требований, предъявляемых к заготовке, хранению и реализации продуктов питания для выезжающих отдыхать, проживающих или работающих в природных условиях [10, 25, 38, 44, 75].

4) обеспечение повсеместного и постоянного выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, санитарно-противоэпидемического режима в детских санаториях, домах отдыха, учебных заведениях, лечебно-профилактических организациях, организованных воинских коллективах и других объектах, расположенных в природных очагах инфекции, с обеспечением условий для соблюдения личной гигиены (регулярное мытье рук, употребление чистой воды) [10, 25, 38, 44, 75].

5.3. Диспансерное наблюдение

- Рекомендовано диспансерное наблюдение врача-инфекциониста за всеми реконвалесцентами ГЛПС в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники для своевременного выявления остаточных явлений, осложнений и обеспечения полного выздоровления [4, 5, 34, 40, 42, 45, 75, 89, 94].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано в рамках диспансерного наблюдения пациента после выписки через 1, 3, 6, 9, 12, 18 и 24 мес. в условиях поликлиники проводить клиническое обследование врачом-инфекционистом (при его отсутствии врачом-терапевтом участковым), исследование общего (клинического) анализа крови, общего (клинического) анализа мочи, анализа крови биохимического общетерапевтического (исследование уровня мочевины, креатинина, общего белка, билирубин общий, активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочная фосфатаза), регистрацию электрокардиограммы в стандартных отведениях, проведение ультразвукового исследования почек с целью своевременной диагностики осложнений и последствий перенесенного заболевания [4, 5, 12, 34, 40, 42, 45, 75, 89, 94].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Для диагностики последствий ГЛПС в ряде случаев требуется применение целенаправленных диагностических лабораторных и инструментальных методов, консультации специалистов. Кроме того, в процессе наблюдения за этой категорией пациентов могут возникать различные экспертные вопросы, касающиеся профессиональной деятельности, службы в армии, определении группы инвалидности и т.п. Поэтому целесообразно разделить объем лечебно-диагностической помощи на две ступени.

Первая ступень осуществляется на уровне поликлиники врачом-инфекционистом или врачом-терапевтом участковым совместно с врачом-неврологом, врачом-нефрологом и, при необходимости, подключением других узких специалистов амбулаторной сети.

Вторая ступень используется при выявлении той или иной патологии, требующей проведения более детального клинического, лабораторного и инструментального обследования, а также при необходимости решения экспертных вопросов. На второй ступени к диагностическому и лечебному процессу привлекаются врачи и диагностические службы специализированных отделений стационаров.

При отсутствии жалоб и изменений со стороны внутренних органов по истечении срока диспансерного наблюдения, пациенты, перенесшие ГЛПС, снимаются с учета.

6. Организация оказания медицинской помощи

- Рекомендуется госпитализировать в стационар пациентов ГЛПС независимо от степени тяжести заболевания и преморбидного фона в наиболее ранние сроки болезни [3, 4, 5, 23, 31, 34, 39, 64].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: учитывая отсутствие патогномоничных симптомов в лихорадочном периоде ГЛПС, общность сезонного подъема заболеваемости ГЛПС и других природно-очаговых лихорадочных заболеваний (клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, лептоспироз), оправдана провизорная госпитализация лихорадящих пациентов в стационар.

- Рекомендуется срочно пересмотреть тактику ведения больного ГЛПС при появлении признаков (симптомов) прогрессирующего течения болезни [3, 4, 7, 20, 31, 34, 39, 43, 46, 56, 58, 64].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: 1) при симптомах, свидетельствующих об ухудшении снабжения организма кислородом на фоне гемодинамических нарушений (развитии СШ), выраженная слабость, головокружение, акроцианоз или тотальный цианоз кожных покровов, одышка, гипотония; тахикардия, олигоанурия, гипоксия, определяемая по показаниям пульсоксиметра;

2) при симптомах, свидетельствующих об осложнениях со стороны ЦНС (нарушение сознания от оглушенности до мозговой комы, психомоторное возбуждение, клонико-тонические судороги, очаговые симптомы);

3) при появлении геморрагического синдрома (обширные экхимозы на кожных покровах, на слизистых (субсклеральные, геморрагическая энанатема на мягком небе), носовые кровотечения, рвота "кофейной гущей", как правило, на фоне нарастающей почечной недостаточности (олигоанурия, сухость во рту, жажда, анорексия, боли в пояснице, животе).

- Рекомендована выписка из медицинской организации при стойком улучшении клинической картины: нормализации температуры тела, купировании ДВС-синдрома, ОПП, снижении постинфекционного астенического синдрома, при нормальных показателях диуреза, азотемии (мочевина, креатинин), гемограммы, отсутствие пиурии и микрогематурии [4, 5, 14, 23, 31, 40, 42, 57].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Медицинская помощь оказывается в форме:

- экстренной медицинской помощи;

- неотложной медицинской помощи;

Условия оказания медицинских услуг

Медицинская помощь оказывается в виде:

- первичной медико-санитарной помощи;

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Медицинская помощь больным с подозрением на "ГЛПС" оказывается в условиях стационара, где обеспечивается круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.

Первичная медико-санитарная помощь пациентам оказывается в амбулаторных условиях:

- в фельдшерско-акушерских пунктах средним медицинским персоналом.

- врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики (семейным врачом) в амбулаторных условиях.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь осуществляется врачом-инфекционистом медицинской организации, оказывающим медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях (поликлиника). При подозрении или выявлении у больного ГЛПС на амбулаторном этапе - врач-терапевт участковый, врач общей практики (семейный врач), врач-инфекционист, средний медицинский работник медицинской организации - направляет больного на госпитализацию в стационар для оказания специализированной медицинской помощи.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается в условиях стационара врачами-инфекционистами и другими врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Лечение пациентов ГЛПС осуществляется в условиях стационара, куда пациенты госпитализируются по направлению врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-инфекциониста, медицинских работников, выявивших ГЛПС, и обеспечивается круглосуточное наблюдение и лечение.

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)

Необходима наиболее ранняя госпитализация - в начале лихорадочного периода, т.е. в первые 3 дня болезни. Нецелесообразно амбулаторное наблюдение больного с подозрением на ГЛПС, в связи с высокими рисками возникновения осложнений.

Тяжесть клинических проявлений ГЛПС связывают с:

- вирулентностью серотипов хантавируса (Hantaan, Amur, Puumala, Dobrava, Seoul и др.),

- генетическими особенностями макроорганизма,

- наличием сопутствующей хронической почечной патологии,

- экологическими проблемами,

- инфицирующей дозой,

- эпидемиологическими особенностями при инфицировании и другими факторами.

Критерии оценки качества медицинской помощи

N

Критерии качества

Оценка выполнения

Да/нет

1

Выполнен общий осмотр врачом-инфекционистом

Да/нет

2

Выполнена оценка жизненно-важных показателей - ЧДД, АД, ЧСС, термометрия

Да/нет

3

Выполнен общий (клинический) анализ крови

Да/нет

4

Выполнен общий (клинический) анализа мочи

Да/нет

5

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, общий белок, общий билирубин, щелочная фосфатаза)

Да/нет

6

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

Да/нет

7

Выполнено лабораторное обследование (РНИФ, ИФА) в целях идентификации возбудителя ГЛПС:

- определения антител класса M (IgM) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови;

- определения антител класса G (IgG) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови.

- определения РНК хантавирусов - возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови методом ПЦР (при наличии зарегистрированных тест-систем)

Да/нет

8

Выполнено ультразвуковое исследование почек

Да/нет

9

Выполнена консультация врача анестезиолога-реаниматолога пациентам с наличием СШ, ОПП или другим неотложным состоянием и произведен перевод в ОРИТ

Да/нет

10

Осуществлена выписка из медицинской организации при стойком улучшении клинической картины: нормализации температуры тела, купировании ДВС-синдрома, ОПП, снижении постинфекционного астенического синдрома, при нормальных показателях диуреза, азотемии (мочевина, креатинин), гемограммы, отсутствие пиурии и микрогематурии.