"Клинические рекомендации "Трансплантация почки, наличие трансплантированной почки, отмирание и отторжение трансплантата почки"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ, НАЛИЧИЕ ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ ПОЧКИ,

ОТМИРАНИЕ И ОТТОРЖЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАТА ПОЧКИ

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: Z94.0, T86.1

Год утверждения (частота пересмотра): 2025 Пересмотр не позднее: 2027

ID: 934_1

Возрастная категория: Взрослые, Дети

Специальность:

Разработчик клинической рекомендации Российское трансплантологическое общество

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Список сокращений

HLA - (англ., human leukocyte antigen, лейкоцитарные антигены человека) главный комплекс гистосовместимости человека

IgG - иммуноглобулин класса G

IgM - иммуноглобулин класса M

mTOR - мишень рапамицина млекопитающих

АЛТ - аланинаминотрансфераза

анти-HLA - антитела к антигенам системы HLA

АПФ - ангиотензинпревращающий фермент

АСТ - аспартатаминотрансфераза

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека

ГГТ - глутамилтранспептидаза

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота

ЗПА - заболевание периферических артерий

ЗПТ - заместительная почечная терапия

ИЛ-2 - интерлейкин 2

ИБС - ишемическая болезнь сердца

ИМТ - индекс массы тела

ИМФДГ - инозинмонофосфатдегидрогеназа

ИФ - интерстициальный фиброз

КА - канальцевая атрофия

КТ - компьютерная томография

НМУ - номенклатура медицинских услуг

ОФТ - отсроченная функция трансплантата

ПЦР - полимеразная цепная реакция

РКИ - рандомизированное клиническое исследование

СКФ - скорость клубочковой фильтрации

ТИА - транзиторная ишемическая атака

ТП - трансплантация почки (НМУ: пересадка почки).

УЗИ - ультразвуковое исследование

ХБП - хроническая болезнь почек

ЦВД - центральное венозное давление

ЭКГ - электрокардиография (НМУ: регистрация электрокардиограммы)

ЭхоКГ - эхокардиография

Термины и определения

Аллотрансплантат - донорский орган, полученный от человека, не являющимся однояйцевым близнецом для, который был перемещен в организм реципиента посредством хирургической операции.

Гемодиализ - метод, основанный на принципе диффузионного и фильтрационного переноса через полупроницаемую мембрану низкомолекулярных субстанций и жидкости между циркулирующей экстракорпорально кровью и диализирующим раствором.

Живой (прижизненный) родственный донор - лицо в возрасте 18 лет и старше, дееспособный человек, выразивший согласие предоставить и (или) предоставивший при жизни свой донорский орган в целях родственной трансплантации.

Заместительная почечная терапия - комплекс специализированных методов замещения выделительной функции почек. К ним относят диализ (гемо- и перитонеальный) и трансплантацию почки. Последний метод позволяет восстановить весь спектр утраченных функций почек.

Острое повреждение почек - патологическое состояние, развивающееся в результате непосредственного острого воздействия ренальных и/или экстраренальных повреждающих факторов, продолжающееся до 7-ми суток и характеризующееся быстрым (часы-дни) развитием признаков повреждения или дисфункции почек различной степени выраженности. Поскольку острое повреждение почечной паренхимы может быть обусловлено не только ренальными (почечными), но также преренальными и постренальными факторами, англоязычному термину "acute kidney injury" соответствует перевод "острое повреждение почек". Термин "острое почечное повреждение", который возник по аналогии с термином "острая почечная недостаточность", не рекомендуется к использованию.

Отторжение трансплантированной почки - патологический процесс, при котором иммунная система реципиента распознает почечный трансплантат как чужеродный объект и активируется система антителоопосредованного (гуморального) и/или клеточного воспалительного ответа, что может привести к выраженной дисфункции трансплантата.

Перитонеальный диализ - метод заместительной почечной терапии, основанный на принципе диффузионного обмена, фильтрационного и конвекционного переноса через "перитонеальную мембрану" (брюшину) низко- и среднемолекулярных и белковых субстанций, а также жидкости из крови в диализирующий раствор, находящийся в полости брюшины.

Посмертный (трупный) донор органов - человек, признанный умершим в установленном порядке (биологическая смерть или смерть головного мозга) и ставший источником органов (объектов трансплантации).

Потенциальный реципиент почки - пациент с 5 стадией хронической болезни почек, не имеющий противопоказаний к трансплантации почки и включенный в лист ожидания.

Реципиент трансплантированной почки - это пациент, перенесший операцию трансплантации почки, в отношении которого проводится комплекс лечебных мероприятий, направленных на предотвращение дисфункции почечного трансплантата, обусловленное такими патологическими процессами, как отторжение, возвратная патология, инфекционное поражение, нефротоксический эффект лекарственных препаратов и другие.

Терминальная почечная недостаточность (ТПН) - это патологическое состояние, характеризующееся величиной СКФ менее 15 мл/мин/1,73 м2, что соответствует 5-й стадии ХБП.

Трансплантация почки - медицинская технология, направленная на замещение необратимо утраченной функции почек и включающая к себя как неотъемлемый этап хирургическое вмешательство, заключающийся перемещение почки, полученной от другого человека (донора) в организм реципиента с восстановлением в нем кровоснабжения и оттока мочи (НМУ: пересадка почки).

Трансплантация почки - это хирургическая операция: метод заместительной почечной терапии, заключающийся в пересадке человеку почки, полученной от другого человека.

Хроническая болезнь почек - повреждение почек либо снижение их функции в течение 3 месяцев и более вследствие действия различных этиологических факторов, анатомической основой которого является процесс замещения нормальных анатомических структур фиброзом, приводящим к его дисфункции. Заболевание классифицируется на 5 стадий, которые различаются по тактике ведения пациента и риску развития терминальной почечной недостаточности и сердечно-сосудистых осложнений.

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группы заболеваний или состояний)

В данных рекомендациях представлено описание технологий оказания медицинской помощи, предполагающей проведение обследований с целью выбора тактики ведения больных с хронической болезнью почек в терминальной стадии, определения показаний для трансплантации почки, порядка для включения больных в лист ожидания, а также стабилизации клинического состояния и оценки возможности восстановления/реабилитации больного после проведения операции трансплантации почки. Глобальная цель трансплантации почки заключается в максимально длительном удовлетворительном функционировании почечного аллотрансплантата и максимальной продолжительности жизни пациента, страдающего от терминальной почечной недостаточности, в состоянии, свободном от диализных методов терапии.

Причины утраты функции почечного трансплантата достаточно разнообразны. В раннем посттрансплантационном периоде, они связаны в первую очередь с хирургическими осложнениями виде тяжелых ишемических и реперфузионных повреждений, тромбозами и стенозами сосудов трансплантата, раневыми инфекциями, урологическими осложнениями трансплантированной почки. Другой важной причиной потерь является иммунологическая реакция на чужеродные антигены, проявляющаяся в виде сверхострой (антителоопосредованной), ускоренной, острой клеточной и хронической антитело-опосредованной реакции отторжения. В отдаленном периоде значимую долю в причинах потерь почечных с трансплантатов начинают составлять нефротоксичность ингибиторов кальциневрина, возвратная почечная патология и смерть пациентов с функционирующим трансплантатом.

Настоящие рекомендации, предназначены для врачей-хирургов (трансплантологов), врачей-нефрологов и врачей широкого профиля.

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Трансплантация почки - медицинская технология, направленная на замещение необратимо утраченной функции почек и включающая к себе как неотъемлемый этап хирургическое вмешательство, заключающееся в перемещение почки, полученной от другого человека (донора), в организм реципиента с восстановлением в нем кровоснабжения и оттока мочи.

Реципиент почки - это пациент, перенесший операцию трансплантации почки, в отношении которого проводится комплекс лечебных мероприятий, направленных на предотвращение дисфункции почечного трансплантата, обусловленной такими патологическими процессами, как отторжение, возвратная патология, инфекционное поражение, нефротоксический эффект лекарственных препаратов и другие.

Отторжение трансплантированной почки - патологический процесс, при котором иммунная система реципиента распознает почечный трансплантат как чужеродный объект, активируется система антителоопосредованного (гуморального) и/или клеточного воспалительного ответа, что может привести к выраженной дисфункции трансплантата.

Категория возрастная: взрослые, дети;

Пол: любой;

Стадия: C5, терминальная (по классификации и стратификации стадий ХБП по уровню СКФ);

Осложнения: отмирание и отторжение трансплантата почки;

Вид медицинской помощи: ВМП, ОМС;

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, стационарно;

Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная, экстренная.

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Показанием к трансплантации почки является 5 стадия хронической болезни почек (ХБП), требующая проведения заместительной почечной терапии. Само понятие ХБП является наднозологическим [1, 2], но ХБП не является формальным объединением хронических повреждений почек различной природы. Этиология и патогенез ХБП подробно изложены в клинических рекомендациях по ХБП [3].

Несмотря на то, что еще можно встретить попытки дать систематизированную оценку этиологическим причинам ХБП (чаще всего причинами терминальной ХБП являются гломерулонефрит/гломерулосклероз (46,1%), сахарный диабет (12%), поликистоз почек (10%), пиелонефрит (9,4%), а также сосудистые заболевания почек (1,2%), нефропатии неизвестной этиологии (3%) и другие причины болезни почек (13,3%), [4]), на сегодняшний день понятно, что данное состояние является полиэтиологичным, а основное значение должно придаваться оценке факторов риска развития и прогрессирования хронического патологического процесса в почечной ткани. Только при учете таких факторов, оценке их значимости и модифицируемости можно эффективно осуществлять меры первичной и вторичной профилактики хронических заболеваний почек (см. табл. 1) [5 - 16].

Таблица 1. Основные факторы риска развития ХБП

Немодифицируемые

Модифицируемые

Пожилой возраст

Исходно низкое число нефронов (низкая масса тела при рождении)

Расовые и этнические особенности

Наследственные факторы (в том числе семейный анамнез по ХБП)

Перенесенное острое повреждение почек

Сахарный диабет

Артериальная гипертензия

Дислипопротеидемия

Табакокурение

Ожирение/метаболический синдром

Неалкогольная жировая болезнь печени

Гиперурикемия

Аутоиммунные болезни

Хроническое воспаление/системные инфекции

Инфекции и конкременты мочевых путей

Обструкция нижних мочевых путей

Лекарственная токсичность

Высокое потребление белка

Беременность

Этиологией наличия трансплантированной почки, является проведенное хирургическое вмешательство по ее перемещению из организма донора в организм реципиента, целью которой является обеспечение одного из вариантов заместительной почечной терапии. Больной, перенесший операцию по трансплантации почки называется реципиентом почки.

В свою очередь, отторжение почечного трансплантата - это патофизиологический процесс реакции врожденного и приобретенного иммунитета в организме реципиента в ответ на появление донорских аллогенов. В реакции отторжения принимают участие клетки иммунной системы, а также иммунологически активные молекулы: иммуноглобулины (антитела) и цитокины. Итогом взаимодействия становится распознавание антигенной чужеродности трансплантата и его деструкция. Отторжение является одним из значимых факторов, определяющих прогноз после трансплантации почки. Являясь проявлением защитной реакции организма реципиента против чужеродных клеток, реакция отторжения включает механизмы врожденного, клеточного и антителоопосредованного гуморального иммунного ответа. Процесс отторжения реализуется через T-клеточную (реакция гиперчувствительности IV типа) или антителоопосредованную цитотоксичность (реакция гиперчувствительность II типа).

В зависимости от патогенеза отторжение почечного трансплантата можно разделить по следующим категориям [17, 18]:

Сверхострое отторжение: развивается немедленно - в течение часа после восстановления кровообращения, и причиной его являются предсуществующие антитела к антигенам групп крови (AB0), главному комплексу гистосовместимости (HLA). Патогенез сверхострого отторжения включает образование комплексов "антиген-антитело" на эндотелии сосудов трансплантата, что ведет к повреждению эндотелиальных клеток, нарушению проницаемости сосудов, изменению реологических показателей, появлению диссеминированного тромбоза микрососудистого русла трансплантата. В настоящее время встречается редко из-за доступности высокочувствительных тестов на перекрестную совместимость, проводимых перед трансплантацией.

Острое отторжение: может произойти в любое время после трансплантации, обычно в течение нескольких дней или недель после трансплантации.

1) Антитело-опосредованное отторжение вследствие повреждения эндотелия трансплантата циркулирующими донор-специфическими аллоантителами. Активированные T-лимфоциты могут стимулировать B-лимфоциты, способствуя их активации, пролиферации и дифференциации в плазмоциты, продуцирующие антитела. Гуморальное (или антитело-опосредованное) отторжение в первую очередь обусловлено действием антител реципиента против антигенов эндотелия сосудов донорского органа. Диагностируется по морфологическим признакам антитело-опосредованного повреждения почки, таких как микрососудистое воспаление клубочков (гломерулит) или перитубулярных капилляров (перитубулярный капиллярит) в совокупности с отложением C4d компонента комплемента.

2) Острое T-клеточное отторжение является реакцией гиперчувствительности замедленного типа (IV тип реакции), обусловлено влиянием активированных T-лимфоцитов, характеризуется лимфоцитарной инфильтрацией канальцев, интерстиция и иногда интимы артерий. Признаки отторжения проявляются не ранее 24 - 48 часов после трансплантации, чаще всего - в первые 3 - 6 месяцев после трансплантации почки.

Хроническое отторжение: обычно развивается в сроки более 3 месяцев после трансплантации. Механизм его не полностью ясен, по-видимому, хроническое отторжение является следствием активации как специфического клеточного, так и гуморального иммунитета в ответ на презентацию АПК донорских аллоантигенов.

Смешанное: сочетание признаков острого отторжения, которое накладываются на хроническое отторжение.

Так как при трансплантации почки в подавляющем большинстве случаев орган получен от донора, имеющего отличный от реципиента генотип, процесс отторжения начинается с момента реперфузии органа и продолжается на протяжении всего срока его нахождения в организме реципиента. В связи с этим пациенты, перенесшие операцию по трансплантации почки, получают постоянную поддерживающую иммуносупрессивную терапию, направленную на замедление процессов иммунологического повреждения донорского органа.

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году заместительную почечную терапию получали порядка 2,6 млн. человек [19], а к 2030 году это число, по оценкам экспертов, увеличится до 5,4 млн. В 2020 году трансплантация почки выполнялась в 93 странах мира, а общее количество операций составило 81005 операций (10,4 операций на 1 млн. населения) [20].

По данными отчета Общероссийского Регистра заместительной почечной терапии Российского диализного общества [21] обеспеченность заместительной почечной терапией в 2020 году в России составила 414,2 больных/млн., общее количество пациентов, получавших терапию диализом на 31.12.2020 г., составило 50563 человек (83,5% от числа получавших ЗПТ в целом), а 9984 (68,3 человек/млн.) человек жили с функционирующим почечным трансплантатом. Согласно XV сообщению регистра Российского трансплантологического общества в 2023 году в России было выполнено 1817 (12,4 операций на 1 млн. населения) трансплантации почки. По сравнению с 2022 г. число трансплантаций почки увеличилось на 16,3% (+255). Число трансплантаций почки от посмертного донора в 2022 г. составило 1620. Число трансплантаций почки от живого родственного донора составило 197. В 2022 г. 8 центров трансплантации почки выполнили более 50 операций за год - это ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова" МЗ РФ (359), ГБУЗ г. Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы", Москва (238), ГБУЗ г. Москвы "Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ", Москва (118), Республиканская клиническая больница, Казань (116), "Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина" - филиал ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" МЗ РФ, Москва (76), ГБУЗ "Кузбасская областная клиническая больница им. С.В. Беляева", Кемерово (64), ГБУЗ МО "Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского", Московская область (63), ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" МЗ РФ, Самара (51). От 30 до 49 операций за год сделали 11 центров, еще 12 центров выполнили от 15 до 29. Остальные 19 (38%) выполнили менее 15 трансплантаций почки за год. В 2023 году в 30 центрах (60%) выполнялись родственные трансплантации почки, всего было проведено 197 трансплантаций. Только 4 центра трансплантации почки сделали 7 и более операций за год - это "НМИЦ ТИО им. акад. В.И. Шумакова" (96) и его филиал (9), "НМИЦ здоровья детей" (11), "РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского" (8), "СГМУ им. В.И. Разумовского" (7). При этом 53,3% всех родственных трансплантаций почки в РФ выполняет "НМИЦ ТИО им. акад. В.И. Шумакова" и его филиал (105). Средняя частота использования прижизненного донорства почки в 2023 г. составила 10,8% от общего числа трансплантаций почки (в 2022 г. - 14,6%). Трансплантации почки детям (несовершеннолетним до 17 лет включительно) в 2023 г. выполнялись в 6 центрах, всего было проведено 133 пересадки (в 2022 г. - 118), в том числе в "НМИЦ ТИО им. акад. В.И. Шумакова" (61), в "Российской детской клинической больнице" (41), в "НМИЦ здоровья детей" (20) [22].

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

Так как трансплантация почки является одним из видов заместительной почечной терапии, применяемой при терминальных заболеваниях почек, при кодировании заболевания также необходимо учитывать классификацию хронической болезни почек, указанную в клинических рекомендациях по ХБП [323].

Для кодирования этиологического фактора (болезни, приведшей к развитию ХБП) должны быть использованы соответствующие коды МКБ-10 в дополнение к основному коду. Для кодирования осложнений ХБП и ассоциированных состояний должны быть использованы соответствующие коды МКБ-10 в дополнение к коду ХБП согласно клиническим рекомендациям по ХБП [323].

Для обозначения наличия трансплантированной почки и при отсутствии каких-либо признаков ее дисфункции: клинических, лабораторных, инструментальных или морфологических - рекомендуется применять код - Z94.0 - наличие трансплантированной почки.

В случае выявления признаков нарушения функции или выявления структурных изменений в почечном трансплантате (см. раздел 1.5.1) необходимо применять код - T86.1 - отмирание и отторжение трансплантата почки.

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

В связи с большим количеством различных аспектов в трансплантации почки существует несколько используемых классификаций. В отношении непосредственно процедуры трансплантации почки может быть применена следующая классификация (таблица 2):

Таблица 2. Классификации трансплантации почки

Классификация в зависимости от возраста реципиента

Трансплантация почки взрослым

Трансплантация почки детям

Классификация в зависимости от источника донорского органа

Трансплантация почки от посмертного донора

Трансплантация почки от живого родственного донора

Классификация в зависимости от числа предыдущих трансплантаций

Трансплантация почки первичная

Трансплантация почки повторная

Классификация в зависимости от числа трансплантируемых одномоментно органов

Трансплантация почки изолированная

Трансплантация почки сочетанная (с другими органами)

Классификация в зависимости от совместимости по системе AB0

Трансплантация почки совместимая по системе AB0

Трансплантация почки не совместимая по системе AB0

Классификация в зависимости от предшествующей заместительной почечной терапии

Трансплантация почки до начала ЗПТ

Трансплантация почки после начала ЗПТ

1.5.1 Классификация отторжения почечного трансплантата.

Banff-классификация, являющаяся попыткой стандартизовать патологические находки в биоптате трансплантированной почки, была создана на конференции, прошедшей в городе Banff, Канада, 2 - 4 августа 1991 года и была впервые опубликована в 1993 г. В настоящее время используется ее модификация от 2022 года [24].

Критерии поражения Banff оценивают наличие и степень гистопатологических изменений в различных отделах биоптата почечного трансплантата, ориентируясь, в первую очередь, но не исключительно, на диагностические признаки, наблюдаемые при отторжении. Эти показатели поражения сами по себе не всегда достаточны - для определения диагноза могут потребоваться дополнительные диагностические параметры. Классификация отторжения почечного трансплантата Banff (2022 г) представлена в приложении А3.

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

1.6.1 Клиническая картина.

Трансплантация почки - медицинская технология, направленная на замещение необратимо утраченной функции почек и включающая в себя как неотъемлемый этап хирургическое вмешательство, заключающийся в перемещении почки, полученной от другого человека (донора) в организм реципиента с восстановлением в нем кровоснабжения и оттока мочи. В связи с эти она не может быть описана с точки зрения клинической картины заболевания. Клиническая картина терминальных заболеваний почек описана в соответствующем разделе клинических рекомендаций "Хроническая болезнь почек" [3].

Наличие трансплантированной почки выявляется в ходе сбора анамнеза, когда устанавливается факт выполненной пациенту операции по аллотрансплантации почки, по результатам объективного осмотра, при котором виден послеоперационный рубец, как правило в левой или правой подвздошной области, в большинстве случаев в тех же областях пальпируется почечный трансплантат, и при применении инструментальных методов исследования (ультразвуковое исследование, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, радиоизотопная сцинтиграфия) при которых можно визуализировать почечный трансплантат. При этом ценность визуализирующих методов исследования выше в связи с тем, что у пациента может быть выполнена третья или четвертая трансплантация почки, при которой послеоперационный рубец и почечный трансплантат может находится в нетипичном месте. Необходимо отметить, что состояние, описываемое как Z94.0 - наличие трансплантированной почки, предполагает хорошо функционирующий почечный трансплантат без хирургических осложнений, дефектов функции и признаков отторжения. В случае присутствия вышеописанных нарушений для описания состояния используется код МКБ T86.1. При этом причины дисфункций почечного трансплантата достаточно общины и разнообразны: гемо- и уродинамические, инфекционные, возвратная патология, нефротоксичность обусловленная приемом ингибиторов кальциневрина, а также реакция иммунной системы на чужеродные аллогены. Тем не менее, предметом данных клинических рекомендаций, как этиологической причины дисфункции почечного трансплантата, рассматривается преимущественно отмирание и отторжение трансплантата почки T86.1.

Клинически дисфункция почечного трансплантата может проявляться разнообразными симптомами и синдромами. Она может протекать как в виде острого повреждения почек, так и в виде прогрессирования хронической болезни почки, проявляющегося в виде снижения скорости клубочковой фильтрации. В то же время, дисфункция почечного трансплантата непосредственно сразу после проведенной операции трансплантации может быть вариантом естественного течения посттрансплантационного периода, при котором будет происходить поэтапное восстановление почечной функции. Данное состояние можно рассматривать в аналогии с восстановлением почечной функции при остром повреждении почек. При этом сложность ведения пациента с отсроченной функцией почечного трансплантата заключается в том, что на фоне дисфункции почечного трансплантата, обусловленной его ишемическими повреждениями и повреждениями канальцевого эпителия, может развиваться реакция отторжения.

Острое клеточно-опосредованное отторжение.

Острое клеточное отторжение чаще всего развивается не ранее четвертых суток и может возникать течение всего периода существования почечного трансплантата и обусловлено, в основном, активированными T-лимфоцитами. В течение первого года после трансплантации почки острое клеточное отторжение развивается у 5 - 20% реципиентов. У большинства пациентов острое отторжение трансплантата на ранних стадиях имеет типичные клинические признаки: уменьшение количества мочи, повышение артериального давления, уплотнение и увеличение почечного трансплантата, определяемые пальпаторно, изменение характера почечного кровотока, выявляемое при ультразвуковом исследовании, повышение уровня креатинина и мочевины сыворотки крови. В то же время у ряда пациентов отторжение трансплантата может не иметь явных клинических проявлений и проявляться неспецифическими симптомами - общим недомоганием, утомляемостью, слабостью, тошнотой, рвотой, повышением температуры. Это обуславливает необходимость проведения регулярных плановых осмотров врачом-нефрологом и проведения лабораторных и инструментальных исследований, направленных на оценку состояния почечного трансплантата, определения показаний для проведения биопсии с целью раннего выявления признаков отторжения и своевременного начала лечения.

Антитело-опосредованное отторжение и микрососудистое воспаление/повреждение (гуморальное отторжение).

Гуморальное (антителоопосредованное) отторжение почечного трансплантата является одной из основных причин утраты функции почечного трансплантата. Антитело-опосредованное отторжение может проявляться быстрым нарушением функции трансплантата в раннем посттрансплантационном периоде, но также может иметь скрытое или субклиническое начало, проявляясь в более отдаленные сроки после трансплантации, в то же время признаки гуморального отторжения могут быть обнаружены при гистологическом исследовании материала при отсутствии каких-либо клинических симптомов. Антитела к HLA также могут присутствовать до трансплантации (предсуществующие донор-специфические антитела) или формироваться после трансплантации (de novo) при недостаточной иммуносупрессии. В некоторых случаях имеют место морфологические признаки отторжения при отсутствии выявления антител к HLA. По сроку дебюта клинических проявлений антитело-опосредованное отторжение можно разделить на ранее (менее 30 дней после трансплантации) и позднее (более 30 дней после трансплантации) у пациентов с предсуществующими донор-специфическими антителами и антителами, возникшими de novo, что может влиять на выбор тактики лечения реципиента почки с отторжением [25].

Раннее антитело-опосредованное отторжение как правило наблюдается у сенсибилизированных пациентов высокого риска (с предсуществующими донор-специфичными антителами). Эта форма активного отторжения обычно сопровождается резким нарастанием донор-специфических антител, дисфункцией аллотрансплантата (повышение креатинина, олигурия с протеинурией или без нее). При отсутствии лечения возможно развитие кортикального некроза и потеря трансплантата в течение нескольких дней. Как правило, отмечается отложение C4d и признаки активного антитело-опосредованного отторжения при морфологическом исследовании трансплантата [26]. Возможно обнаружение кровоизлияний в интерстиции, фибриновых тромбов и некроза капилляров клубочка. При своевременном начале лечения возможно восстановление функции аллотрансплантата [26, 27].

В остальных случаях признаки активного антитело-опосредованного отторжения сохраняются, и развивается хроническое активное антитело-опосредованное отторжение, дисфункция аллотрансплантата вплоть до утраты функции.

У пациентов признаки антитело-опосредованного отторжения наблюдаются в большинстве случаев в сроки более 30 дней. В клинической картине отмечается постепенное, но неуклонное снижение СКФ и/или протеинурия, но в итоге этот процесс приводит к утрате функции трансплантата в течение нескольких лет [28, 29]. При морфологическом исследовании трансплантата у таких пациентов преобладают признаки микрососудистого воспаления (в клубочках, перитубулярных капиллярах) и отложение C4d [30, 31]. Форма антитело-опосредованного отторжения, связанная с продукцией ДСА de novo (более 3 мес. после трансплантации), проявляется также дисфункцией трансплантата в сочетании с предшествующим или сопутствующим клеточным отторжением. В одном из исследований было показано, что форма отторжения, ассоциированная с de novo ДСА протекает более агрессивно и сопровождается худшей выживаемостью почечного трансплантата, однако нельзя исключить, что такие исходы в исследовании были связаны с более поздней диагностикой отторжения [32].

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

2.1 Жалобы и анамнез

- Рекомендуется тщательный сбор жалоб и анамнеза у пациента с целью оценки состояния пациента [1 - 2].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется не рассматривать возраст пациента как показание/противопоказание к трансплантации почки [33].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется провести нейрокогнитивную оценку у детей - кандидатов на трансплантацию почки, у которых диагностирована терминальная стадия ХБП в возрасте до 5 лет [33].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Трансплантация почки, может быть, не показана пациентам с психическими расстройствами, если невозможно обеспечить адекватный режим иммуносупрессивной терапии. Трансплантация может проводиться, если пациент способен к адекватному восприятию необходимых процедур и терапии.

- Всем кандидатам на ТП рекомендуется воздерживаться от употребления табака как минимум за 1 месяц до внесения в лист ожидания или трансплантации от живого родственного донора [36 - 39].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 1).

- Рекомендуется при наличии у пациента в анамнезе злокачественных новообразований добиться контроля онкологического процесса перед выполнением трансплантации и началом иммуносупрессивной терапии для повышения выживаемости пациентов. Наличие активного онкологического процесса является не противопоказанием к выполнению трансплантации органов, поскольку течение основного заболевания (в данном случае злокачественного новообразования) может ухудшаться на фоне иммуносупрессивной терапии, тем самым угрожая жизни пациента и ставя под сомнение успешность трансплантации [33].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Сроки рекомендуемого безрецидивного течения ЗНО перед выполнением трансплантации почки у больных ХБП представлены в приложении А3.

- Не рекомендуется исключать кандидатов на трансплантацию из-за ожирения (по определению ИМТ). Рекомендуется прилагать меры по снижению веса кандидатам с ожирением до ТП. Возможность проведения операции по трансплантации почки у пациентов с ИМТ более 35 должно оставаться на усмотрение конкретного трансплантационного центра [40 - 45, 324].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4) - взрослые.

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5) - дети.

Комментарий: Ожирение является основным фактором риска развития сахарного диабета, артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее трансплантация почки позволяет увеличить продолжительность и качество жизни диализных пациентов с избыточной массой тела.

Ожирение широко распространено в развитых странах и все чаще встречается в развивающихся странах. В США почти 70% взрослого населения имеют избыточный вес или страдают ожирением, а 6,7% имеют ожирение III стадии (ИМТ >= 40). Ожирение в рамках метаболического синдрома является сильным фактором риска развития ХБП 5. Однако четкой связи между ожирением и терминальной ХБП при отсутствии метаболического синдрома выявлено не было.

Ожирение ассоциировалось с увеличением частоты хирургических осложнений, таких как раневая инфекция (P < 0,001), несостоятельность операционного шва (P = 0,023) и лимфоцеле (P = 0,010). ИМТ >= 25 является независимым фактором риска отсроченной функции трансплантата и первично нефункционирующего трансплантата. Кроме того, продолжительность пребывания в больнице была значительно дольше в группах с пациентами с ожирением по сравнению с пациентами с нормальной и избыточной массой тела. Средняя выживаемость оказывается достоверно ниже у пациентов с ожирением. Пациентам с ожирением II или III степени (ИМТ >= 35 кг/м2) целесообразен прием (осмотр, консультация) врача-диетолога или бариатрическая хирургия. Строгого ограничения по ИМТ при постановке в лист ожидания нет.

В некоторых работах показано, что роботизированная трансплантация обладает лучшими результатами у пациентов, страдающих ожирением [46]. К трансплантации почки пациентам с ИМТ >= 40 кг/м2 следует подходить с осторожностью. В таких случаях важно предупредить пациентов об экстремально высоком риске развития осложнений после трансплантации.

В Великобритании в период с 2015 по 2021 год, только 0,2% трансплантаций были проведены реципиентам с ИМТ >= 40 кг/м2. Большинство трансплантационных центров не выполняют операции по трансплантации почки пациентам с крайней степенью ожирения. Успешная трансплантация возможна у пациентов с ИМТ >= 40 кг/м2, но несет в себе дополнительный риск. Ожирение не должно быть единственным фактором, учитываемым при принятии решения о возможности проведения операции по трансплантации почки. Для оптимизации результатов следует рассмотреть возможность ограничения трансплантации небольшим числом центров с большим объемом выполняемых операций.

- Не рекомендуется отмена антитромботических средств пациентам, ожидающим трансплантацию почки от посмертного донора. Рекомендуется пациентам прекратить прием антитромботических средств за 5 дней до ТП от живого родственного донора и на время всего периоперационного периода [33, 35, 47 - 51].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Пациентам с коагулопатией в анамнезе требуется дополнительное обследование и отдельное внимание, поскольку гиперкоагуляция может привести к тромбозу сосудов трансплантата и гибели трансплантата, а гипокоагуляция - к кровотечению и гибели реципиента. Наличие в анамнезе тромбозов сосудистых доступов или продолжительных кровотечений позволяет предположить коагулопатию [48 - 51].

2.2 Физикальное обследование

- Рекомендуется физикальный осмотр, оценка психоэмоционального статуса потенциального реципиента почки [33, 35, 52 - 56].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: психосоциальная оценка потенциальных кандидатов на трансплантацию почки обычно проводится в междисциплинарном контексте. Это дает возможность оценить психологическое, поведенческое здоровье пациента, а также семейное и социальное окружение, которые могут облегчить или затруднить адаптацию к сложностям и проблемам хронического заболевания, трансплантации, модификации образа жизни [52 - 56].

- Рекомендуется прием (осмотр, консультация) врачом-хирургом первичный потенциальных реципиентов почки с целью исключения значимой хирургической патологии. Рекомендуется обследовать кандидатов к ТП на заболевания, препятствующие заживлению ран, включая ожирение, недоедание, употребление табака, перенесенные операции на брюшной полости, чтобы выявить риски заживления ран и образования грыж [35, 40 - 45, 57 - 60].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Все процедуры по пересадке почки сопряжены с риском развития раневых осложнений, включая инфекцию и образование грыжи, что частично обусловлено воздействием иммунодепрессантов на заживление ран. Сопутствующие заболевания, повышающие этот риск, включают диабет, поликистозную болезнь почек, предшествующие хирургические процедуры (включая трансплантацию или герниопластику в анамнезе) и табакокурение. Частота возникновения послеоперационной грыжи составляет примерно 7% в возрасте 10 лет и увеличивается в 2 раза у пациентов, которые ведут активный образ жизни или являются курильщиками. На заживление ран также влияет развитие поверхностных и глубоких тканевых инфекций. Факторы риска развития посттрансплантационных раневых инфекций включают ожирение, диабет, заболевания периферических сосудов, ревматологические заболевания (включая волчанку) и предшествующее употребление наркотиков [57 - 59].

У пациентов с избыточной массой тела отмечается более высокая частота хирургических и нехирургических осложнений, а также повышается риск отсроченной функции трансплантата [20].

- Рекомендуется прием (осмотр, консультация) врачом-стоматологом первичный потенциального реципиента почки, согласно заключению которого, при наличии показаний, проводится санация ротовой полости [61 - 63].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Осмотр врачом-стоматологом имеет важное значение с целью выявления инфекций ротовой полости, санации очагов инфекции перед трансплантацией и началом иммуносупрессивной терапии. Диабетики имеют повышенный риск заболеваний пародонта [61 - 63].

- Рекомендуется прием (осмотр, консультация) врачом-урологом первичный потенциального реципиента почки (мужчин и женщин) с целью исключения патологии мочевыводящих путей, рака почек, мочевого пузыря, простаты [33, 35, 64 - 66].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется прием (осмотр, консультация) врачом-онкологом первичный (маммологом для женщин старше 40 лет для исключения новообразования молочных желез) [33, 35, 67, 68].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется пациентам с признаками или симптомами активного сердечного заболевания (например, стенокардией, аритмией, сердечной недостаточностью, пороком клапанов сердца - после проведенных инструментальных и функциональных методов обследования) пройти обследование у врача-кардиолога (прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный) и лечиться в соответствии с действующими клиническими рекомендациями до дальнейшего рассмотрения вопроса о пересадке почки [33, 35, 66, 69, 70].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется прием (осмотр, консультация) врачом-неврологом первичный потенциального реципиента почки с целью исключения патологии нервной системы, а также пациентам, имеющим в анамнезе инсульт или ТИА [33, 35, 69 - 72].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: предлагается воздержаться от постановки в лист ожидания пациентов, ранее 6 месяцев после перенесенного инсульта, ранее 3 месяцев после ТИА. Пациентам должен быть проведен скрининг каротидных артерий [69 - 72].

- Рекомендуется прием (осмотр, консультация) врачом-эндокринологом первичный потенциального реципиента почки с целью исключения патологии органов эндокринной системы [33, 35, 73 - 76].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Диабетическая нефропатия является наиболее распространенной причиной ХБП. В связи с более высокой распространенностью сопутствующих заболеваний среди больных сахарным диабетом вероятность ТП у них несколько ниже, чем у людей с ХБП от таких причин, как гломерулонефрит и поликистозная болезнь почек, поэтому данным пациентам необходима более тщательная предоперационная подготовка. Более низкие показатели выживаемости пациентов и почек у больных сахарным диабетом отмечались в течение многих лет, что объясняется более высокой частотой сосудистых, хирургических и инфекционных осложнений [73 - 75]. Впервые выявленный посттрансплантационный сахарный диабет является распространенным осложнением, встречающимся у 10 - 40% реципиентов [76].

- Рекомендуется рассматривать пациента, страдающего сахарным диабетом I типа и хронической болезнью почек 5 стадии, как кандидата на сочетанную трансплантацию поджелудочной железы и почки [53, 78 - 80].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- При невозможности проведения сочетанной трансплантации поджелудочной железы и почки рекомендуется рассматривать пациента, страдающего сахарным диабетом I типа и хронической болезнью почек 5 стадии как кандидата на трансплантацию островковых клеток для улучшения контроля гликемии, повышения чувствительности к гипогликемии, снижения темпов прогрессирования дисфункции почечного трансплантата и выживаемости пациента [312, 313, 314, 315, 345 - 346].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2) - взрослые.

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4) - дети.

Трансплантация островковых клеток больным сахарным диабетом I типа может проводиться как одновременно с трансплантацией почки, так и после трансплантации почки, и не сопровождается повышением рисков, связанных с иммуносупрессией, поскольку пациенты с трансплантированной почкой пожизненно получают эту терапию. Кроме того, заместительная терапия островковыми клетками ведет к снижению темпов прогрессирования почечной недостаточности и повышению выживаемости трансплантата и пациента [314, 315, 316].

Показатели, характеризующие использование донорской поджелудочной железы, выше при трансплантации островковых клеток (40% использования донорской поджелудочной железы) [317], чем при трансплантации поджелудочной железы (17,6% использования донорской поджелудочной железы) [318]. Многоцентровое проспективное исследование III фазы продемонстрировало снижение количества эпизодов тяжелых гипогликемий, улучшение контроля гликемии в целом. Приблизительно у половины пациентов в течение 1 года прекращена инсулинотерапия [19 320]. Подтверждение этих результатов получено в другом многоцентровом исследовании, использующее те же конечные точки: HbA1c < 7% и исчезновение эпизодов тяжелых гипогликемий у 82% реципиентов, у 53% - прекращение инсулинотерапии в среднем в течение 26 месяцев, и 35% все еще оставались независимыми от инсулина в конце наблюдения [321, 344 - 346].

- Рекомендуется прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом первичный потенциального реципиента почки с целью обобщения результатов инструментальных и лабораторных исследований, заключений других специалистов [33, 35, 66].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: На фоне приема иммунодепрессантов после выполнения трансплантации почки может отмечаться обострение течения некоторых заболевании и патологических состоянии, что в свою очередь может приводить к возникновению жизнеугрожающих осложнений. Характерными примерами служат дивертикулез (с ранее отмечавшимися эпизодами дивертикулита или без них), желчнокаменная болезнь, гиперпаратиреоз. Предтрансплантационная тактика в подобных случаях должна определяться коллегиально (с участием специалистов различного профиля), а также с учетом особенностей конкретного клинического случая. Заболевания почек, характеризующиеся высокой частотой рецидивирования, приводящие к ранней потере трансплантата, являются противопоказанием к трансплантации почки. К соответствующей группе нозологии можно отнести болезнь Вальденстрема, первичный оксалоз и другие.

2.3 Лабораторные диагностические исследования

- Рекомендуется определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор) реципиенту перед трансплантацией почки [81 - 84].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: При трансплантации почки от посмертного донора потенциальные донор и реципиент почки должны быть совместимыми по группе крови AB0 [33, 35, 81 - 83].

- Рекомендовано HLA-типирование (определение антигенов (генов) главного комплекса гистосовместимости I и II классов) реципиенту и донору, проба на совместимость иммунных антител реципиента к антигенам главного комплекса гистосовместимости донора, определение содержания антител к антигенам главного комплекса гистосовместимости в сыворотке крови потенциальному реципиенту почки [33, 35, 85 - 89].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2).

Комментарии: При трансплантации почки от посмертного донора необходимо отдавать предпочтение реципиентам с наибольшим уровнем совпадения по антигенам (генам) главного комплекса гистосовместимости. На момент трансплантации реципиент должен иметь отрицательный результат перекрестного комплементзависимого лимфоцитотоксического теста [33, 35, 85 - 89].

- Рекомендуется выполнение общего (клинического) анализа крови, оценка гематокрита (Hct), исследование уровня эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, соотношения лейкоцитов в крови, уровня общего гемоглобина и скорости оседания эритроцитов потенциальному реципиенту почки с целью диагностики и дифференциальной диагностики анемии [33, 35, 66, 90, 91].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 2).

- Рекомендуется исследование уровня натрия в крови, исследование уровня калия в крови, исследование уровня хлоридов в крови, исследование кислотно-основного состояния и газов крови потенциальному реципиенту почки [33, 35, 66].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется исследование уровня железа сыворотки крови, общего белка, альбумина, мочевины, креатинина, общего билирубина, билирубина связанного (конъюгированного), билирубина свободного (неконъюгированного), глюкозы, холестерина, общего кальция, неорганического фосфора в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, гамма-глютамилтрансферазы, щелочной фосфатазы в крови, потенциальному реципиенту почки с целью диагностики метаболических нарушений [33, 35, 66, 74 - 76].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование, определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование, молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1); молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus), молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus), определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови, определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови, определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови у потенциальных реципиентов почки [35, 92 - 97].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: У потенциального донора должны быть исключены, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), вирус гепатита B (HBV), вирус гепатита C (HCV). Цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция и вирус Эпштейна-Барр являются не являются препятствиями для донорства органов и наиболее часто встречающимися клинически значимыми вирусными инфекциями после трансплантации почки. Тем не менее, они увеличивают риск хронической дисфункции трансплантата, а также посттрансплантационных лимфопролиферативных заболеваний и оппортунистической инфекции, в связи с чем требуют лабораторного контроля методом молекулярно-биологического исследования крови в посттрансплантационном периоде [35, 92 - 99].

- Рекомендуется исследование коагулограммы (ориентировочное исследование гемостаза) потенциальному реципиенту почки с целью исключения тромбофилии/гемофилии, которые могут привести к тромбозу сосудов трансплантата или кровотечению в интраоперационном или раннем послеоперационном периодах [33, 35, 49 - 51, 100, 101].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется исследование общего (клинического) анализа мочи (визуальное исследование мочи, определение концентрации водородных ионов (pH) мочи, определение белка в моче, исследование уровня глюкозы в моче, микроскопическое исследование осадка мочи) у потенциального реципиента почки при сохраненном диурезе [33, 35, 66, 102, 103].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется проводить диагностику протеинурии у потенциального реципиента почки при сохраненном диурезе [33, 35, 102, 103].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

2.4 Инструментальные диагностические исследования

- Рекомендуется проводить ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) потенциальному реципиенту почки с целью исключения патологии органов брюшной полости [33, 35, 66].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется проводить дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей, дуплексное сканирование сосудов малого таза потенциальному реципиенту почки с целью исключения окклюзий периферических артерий [35, 49, 50, 104, 105].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Потенциальным реципиентам почки без очевидных клинических проявлений окклюзионных заболеваний периферических артерий (ЗПА), но имеющим риск этих заболеваний, целесообразно пройти неинвазивное исследование сосудов. Потенциальные реципиенты почки с клинически выраженным ЗПА должны пройти визуализацию и лечение своего ЗПА после консультации с врачом - сердечно-сосудистым хирургом (флебологом) до трансплантации почки. Потенциальным реципиентам почки с клинически выраженным ЗПА необходимо пройти компьютерную томографию органов брюшной полости и забрюшинного пространства и компьютерную томографию органов таза для визуализации брюшной полости/таза с целью оценки артериальной кальцификации и уточнения клинической картины для планирования предстоящей операции [104, 105]. Наше экспертное мнение заключается в том, что дуплексное сканирование сосудов малого таза и нижних конечностей (артерий и вен) до трансплантации почки также следует проводить детям для оценки возможных вариантов развития сосудов.

- Рекомендуется прицельная рентгенография органов грудной клетки потенциальному реципиенту почки с целью исключения патологии легких. При наличии какой-либо патологии органов грудной клетки или при наличии иных показаний рекомендована компьютерная томография органов грудной полости [33 - 35, 38, 39, 66].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется выполнение ЭКГ потенциальному реципиенту почки с целью определения имеющихся очагов ишемии или кардиомиопатии [33 - 35, 66, 106 - 109].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется выполнение ЭхоКГ, а также холтеровского мониторирования сердечного ритма потенциальному реципиенту почки с целью определения функционального резерва сердца. При неоднозначных результатах исследований или при наличии иных показаний выполняется коронарография [52, 107 - 109].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Потенциальным реципиентам почки, которые были на диализе не менее двух лет или имели факторы риска легочной гипертензии (например, портальная гипертензия, заболевание соединительной ткани, врожденные пороки сердца, хроническая обструктивная болезнь легких), необходимо пройти эхокардиографию. Имеются доказательства того, что аномальные результаты эхокардиографии и положительные результаты неинвазивных стресс-тестов являются значимыми прогностическими факторами ИБС, сердечных событий и смерти пациентов. Пока нет убедительных доказательств того, что коронарография требуется у бессимптомных пациентов с отрицательным неинвазивным стресс-тестом.

- Рекомендуется выполнение компьютерной томографии органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием потенциальному реципиенту почки с целью определения сосудистой анатомии, диагностики новообразовании, проходимости нижней полой вены [33, 35, 66].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется провести эзофагогастродуоденоскопию потенциальному реципиенту почки с целью исключения эрозивно-язвенного поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта [33, 35, 66, 110, 111].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется выполнить цистоскопию потенциальному взрослому реципиенту почки для скрининга карциномы мочевого пузыря (у кандидатов с повышенным риском) [112 - 115].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 3).

2.5 Иные диагностические исследования

- Рекомендуется при выявлении дисфункции почечного трансплантата в раннем или отдаленном периодах проведение пункционной биопсии почки у реципиента почки для оценки наличия/отсутствия острого или антителоопосредованного отторжения трансплантированной почки, ишемического и реперфузионного повреждений, определения нефротоксичности ингибиторов кальциневрина [24, 33, 66, 115 - 125].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4).

- Рекомендуется у реципиентов трансплантата почки мониторировать функцию трансплантата по уровню креатинина, расчетной скорости клубочковой фильтрации и определять целевые уровни ингибиторов кальциневрина в крови для своевременной диагностики отторжения и улучшения выживаемости трансплантата [325 - 330].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4).

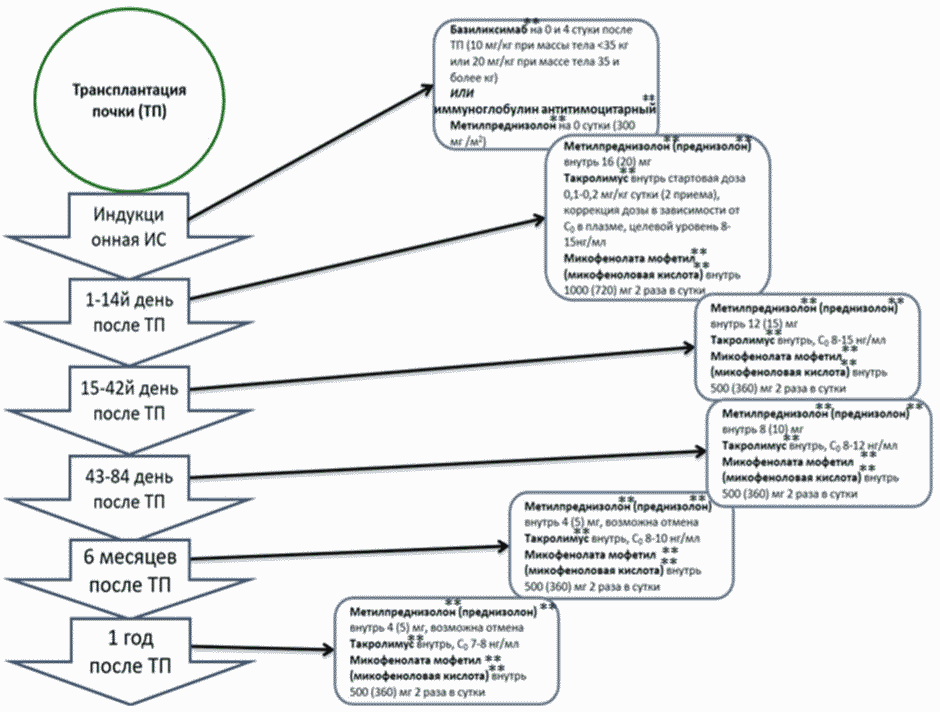

Комментарий: Для контроля функции трансплантата следует проводить исследование уровня креатинина в крови и рСКФ каждый день в течение 7 дней после операции, 2 - 3 раза в неделю в течение 4 недель, 1 раз в неделю в течение 2-го и 3-го месяцев, каждые 2 недели в течение 4 - 6 месяца, 1 раз в месяц в течение 7 - 12 месяцев, далее 1 раз в 3 месяца (Приложение А3).

Концентрации ингибиторов кальциневрина в крови следует определять через день до достижения целевого уровня после операции, 2 раза в неделю в течение первого месяца, 1 раз в неделю в течение второго месяца, 1 раз в 2 недели в течение третьего месяца, 1 раз в месяц в течение года (4 - 12 мес.), далее 1 раз в 3 - 4 месяца.

- Рекомендуется у реципиентов трансплантата почки мониторировать показатели гликемии (исследование уровня глюкозы в крови, исследование уровня гликированного гемоглобина в крови) и липидов (исследование уровня холестерина в крови, исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови, исследование уровня триглицеридов в крови) для профилактики сердечно-сосудистых осложнений и улучшения выживаемости [126 - 130].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарий: Сообщается, что впервые выявленный сахарный диабет после трансплантации наблюдается у 4 - 25% реципиентов почечного трансплантата. Факторами риска развития посттрансплантационного сахарного диабета является более старший возраст, семейный анамнез СД 2 типа, ожирение, прием кортикостероидов системного действия, ингибиторов кальциневрина (такролимус** с большей степенью риска, чем циклоспорин**) [126, 127].

У реципиентов почечных трансплантатов, у которых развился NODAT, риск фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых заболеваний в 2 - 3 раза выше по сравнению с пациентами, не страдающими диабетом. Также было показано, что развитие NODAT связано с неблагоприятным влиянием на выживаемость пациентов и повышенным риском отторжения и потери трансплантата, а также с увеличением частоты инфекционных осложнений, а ранняя диагностика и начало лечения снижает этот риск [128, 129, 130].

Скрининг гликемии у пациентов с отсутствием диабета до ТП проводится 1 раз в неделю в течение 1 месяца, 1 раз в 3 месяца в течение года, далее ежегодно, а уровня липидов 1 раз в 2 - 3 месяца после трансплантации.

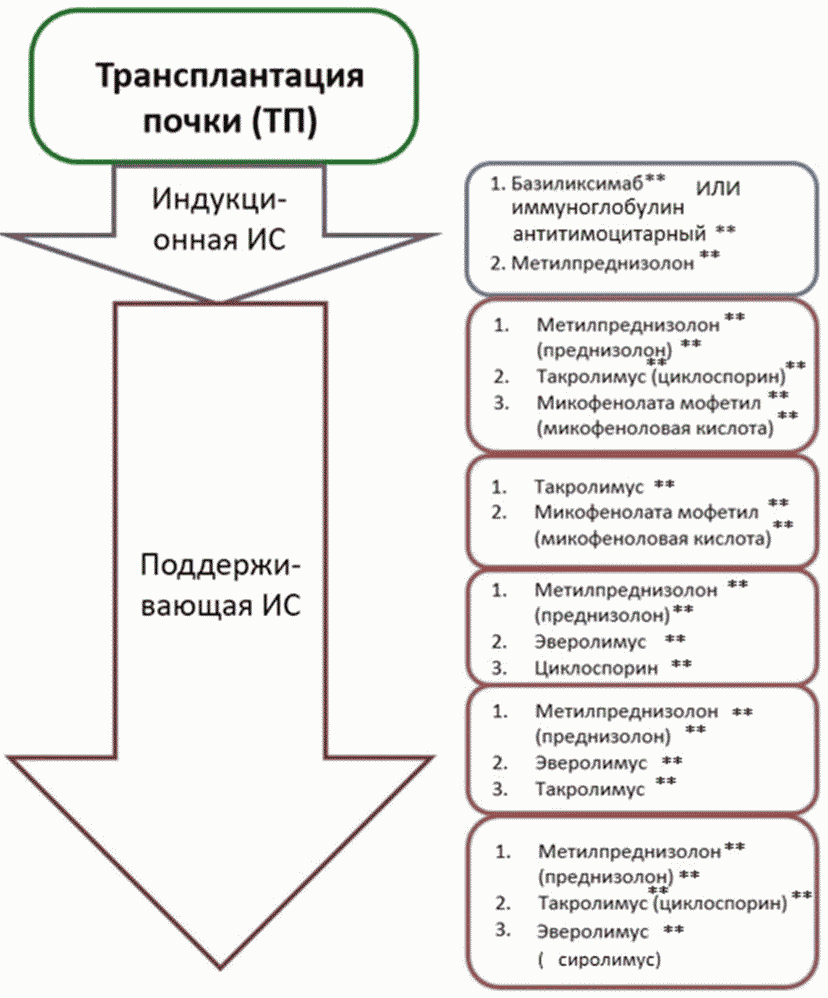

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

3.1 Консервативное лечение

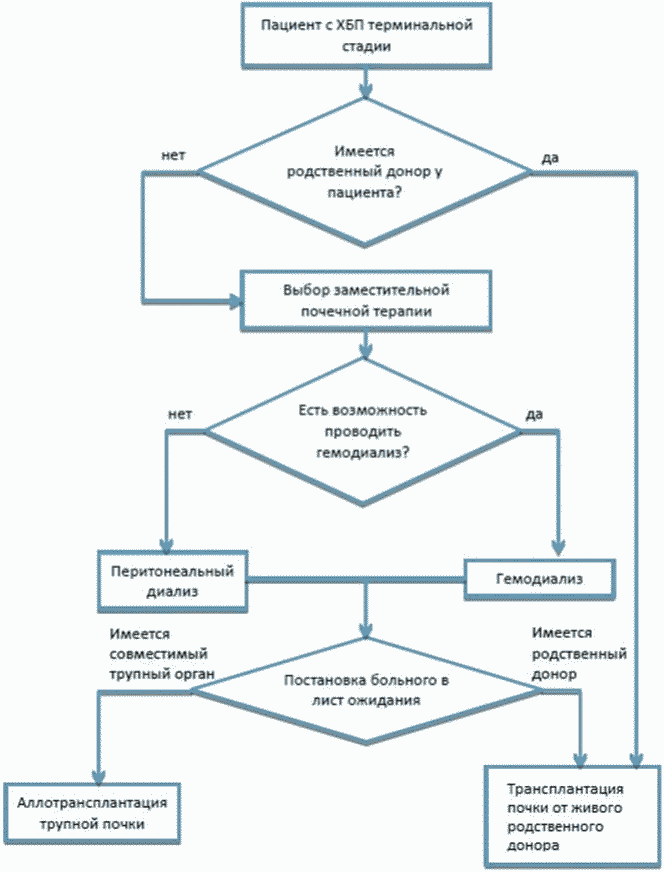

- Рекомендуется представить пациенту с ХБП в стадии 4 - 5 (СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2) полную информацию о возможности проведения трансплантации почки как одного из методов заместительной почечной терапии [33, 34, 35, 115].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: При отсутствии противопоказаний пациентам должна быть представлена полная информация о методике трансплантации почки, ее преимуществах перед другими методами ЗПТ, возможных осложнениях при пересадке почки [33, 115].

Целесообразность трансплантации почки сомнительна у пациентов с:

- Множественной миеломой;

- Амилоидозом со значительным внепочечным поражением;

- Декомпенсированным циррозом (необходимо рассмотреть возможность одновременной пересадки печени);

- Онкологическими поражениями органов;

- Обструктивными заболеваниями легких в необратимой стадии, декомпенсированной дыхательной недостаточностью;

- Тяжелой сердечно-сосудистой недостаточностью, не поддающейся лечению (необходимо заключение врача-кардиолога);

- Прогрессирующим дегенеративным заболеванием ЦНС.

При наличии потенциального родственного донора почки возможна трансплантация почки до начала диализной терапии или включение в лист ожидания почки от посмертного донора (при наличии симптомов или при расчетной СКФ < 10 мл/мин/1,73 м2 (< 15 мл/мин/1,73 м2 в педиатрии, при терминальной ХПН в исходе диабетической нефропатии) [33 - 35, 115, 131, 132].

- Рекомендуется проведение гемодиализа или консервативных мер потенциальным реципиентам почки перед трансплантацией для коррекции дисбаланса жидкости и электролитов [66, 133, 134].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Рутинное использование гемодиализа непосредственно перед трансплантацией почки не показано [134]. Гиперкалиемия является наиболее распространенным показанием для гемодиализа до операции. Риски гемодиализа по сравнению с медикаментозной терапией должны учитываться наряду с рисками интраоперационной перегрузки жидкостью, электролитных и кислотно-щелочных нарушений, особенно в тех случаях, когда почка от посмертного донора трансплантируется со значительным риском развития ОФТ. Предоперационный гемодиализ может инициировать провоспалительное состояние, отложить хирургическое вмешательство, увеличить время холодной ишемии и повысить риск развития ОФТ.

- Рекомендуется оценить риски, связанные с приемом антитромботических средства перед операцией по трансплантации почки совместно с врачом-кардиологом/врачом-гематологом/врачом-нефрологом [33, 35, 66, 100, 101, 135 - 140].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2).

Комментарии: Многие пациенты, находящиеся в активном листе ожидания, имеют сосудистые заболевания и/или протромботические состояния, которые должны быть оценены до трансплантации. Двойная антитромботическая терапия обычно назначается пациентам со стентами коронарных артерий в течение шести - двенадцати месяцев; планы периоперационного лечения этих пациентов следует обсудить с врачом-кардиологом, чтобы полностью исключить риск отмены антитромботических средств. Возможности отмены антикоагулянтной и послеоперационной антикоагулянтной терапии следует обсудить до внесения пациентов в лист ожидания.

Некоторые пациенты листа ожидания продолжают принимать антитромботические средства. Показания для антитромботических средств должны быть четко документированы для каждого человека. Потенциальный повышенный риск периоперационного кровотечения необходимо соотнести с риском от артериального или венозного тромбоза. В исследовании на небольшом количестве пациентов было показано, что продолжение антитромбоцитарной терапии клопидогрелем** (антиагреганты, кроме гепарина), ацетилсалициловой кислотой** не дает значительно большего риска пери/послеоперационных осложнений. Влияние антитромботических средств может быть уменьшено интраоперационным введением концентрата тромбоцитов.

- Рекомендуется назначать антитромботические средства (группа гепарина) реципиентам почечного трансплантата с профилактической целью только по показаниям [137, 138].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2).

Комментарии: Периоперационное введение антитромботических средств (группа гепарина) снижает послеоперационный риск венозного тромбоза (в том числе в подвздошно-бедренных и почечных венах), однако в связи с сопутствующей повышенной кровопотерей введение требует знания индивидуальных факторов риска пациента. Ни одно из существующих основных руководств по профилактике тромбозов непосредственно не касается тромбопрофилактики в периоперационном периоде почечного трансплантата. Небольшое рандомизированное клиническое исследование РКИ не показало различий в ранней послеоперационной потере трансплантата или тромбоэмболических осложнениях с профилактической антикоагулянтной терапией или без нее [99]. Те, кто получали профилактическую антикоагулянтную терапию, имели значительно более низкий гемоглобин, в то время как те, кто получали с профилактической целью гепарин натрия**, имели длительный лимфодренаж. На основании этого исследования рутинная фармакологическая профилактика может не применяться у реципиентов низкого риска, получивших орган от живого родственного донора. Механические меры по снижению илеофеморального тромбоза глубоких вен могут быть использованы при отсутствии противопоказаний из-за заболевания периферических сосудов, особенно там, где есть опасения по поводу риска кровотечения с фармакологической профилактикой.

Данные систематического обзора всех доступных тематических исследований антикоагулянтной и/или антитромбоцитарной профилактики тромбоза при трансплантации почки, результаты которых были объединены в пропорциональном метаанализе, свидетельствуют о том, что антикоагулянты и дезагреганты (B01A антитромботические средства), как отдельно, так и в сочетании, уменьшают частоту острого тромбоза аллотрансплантата после трансплантации почки. Тем не менее более высокая частота геморрагических осложнений была отмечена в группе пациентов, получивших антикоагулянты [138].

В другом метаанализе рандомизированных контролируемых исследований установлено, что исследований в области профилактики тромбоза трансплантата мало. Из-за отсутствия доказательств высокого качества остается неясным, способна ли какая-либо терапия снизить частоту раннего тромбоза трансплантата при любом типе трансплантации солидных органов. В свою очередь нефракционированный гепарин (гепарин натрия**) может увеличить риск кровотечения у реципиентов трансплантата почки, однако данный вывод основан на низком уровне доказательности [139].

- Рекомендуется антибиотикопрофилактика у реципиентов почечного трансплантата в периоперационном и послеоперационном периодах для профилактики инфекционных и бактериальных осложнений согласно общехирургическим принципам [140, 141].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: имеется ограниченное количество хорошо спланированных рандомизированных исследований в отношении целесообразности периоперационной антибактериальной профилактики при трансплантации почки. Традиционно периоперационная антибиотикопрофилактика используется в хирургии при трансплантации почки. Ретроспективное сравнение периоперационной внутривенной профилактики цефазолином** по сравнению с отсутствием антибактериальной терапии не выявило различий в инфекционных осложнениях (хирургическая зона, мочевыводящие пути, бактериемия или инфекция, связанная с центральным венозным катетером) в первый месяц после трансплантации почки [141]. Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований выявил только 8 подходящих для анализа исследований, по результатам которого авторы делают вывод, что из-за методологических ограничений, значительной гетерогенности проведенных исследований, современные доказательства профилактического периоперационного использования антибактериальных препаратов системного действия при трансплантации базируются на исследованиях очень низкого качества [142].

- Рекомендуется в периоперационном периоде уточнение сухого веса пациента и объема ультрафильтрации во время сеанса гемодиализа для возможности восполнения объема жидкости в интраоперационном периоде [33, 35, 66, 143, 144].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Для оптимальной функции почечного трансплантата необходимо тщательное соблюдение пери- и послеоперационного баланса жидкости. При использовании нормального (0,9%) раствора натрия хлорида** в периоперационном периоде необходим мониторинг метаболического ацидоза [102]. Проспективное двойное слепое РКИ сравнило применение нормального (0,9%) раствора натрия хлорида** с натрия хлорида раствором сложным [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид]** в качестве интраоперационной внутривенной жидкостной терапии. Уровень креатинина в сыворотке крови на третий день после операции не отличался в двух группах. Однако натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид]** вызывал меньше гиперкалиемии и метаболического ацидоза, чем нормальный (0,9%) раствор натрия хлорида**. Сбалансированные растворы могут быть оптимальным и более безопасным вариантом интраоперационной внутривенной жидкостной терапии [143].

Небольшое проспективное неслепое РКИ сравнивало два режима введения нормального (0,9%) раствора натрия хлорида**: постоянную инфузию (10 - 12 мл/кг-1/ч-1 от начала операции до реперфузии) и инфузию на основе центрального венозного давления (целевое ЦВД, соответствующее этапу операции) [144]. Ориентированная на ЦВД инфузия обеспечивала более стабильный гемодинамический профиль, лучший диурез и раннюю функцию трансплантата. Управляемая гидратация может уменьшить ОФТ, а измерение ЦВД может помочь оптимизировать раннюю функцию трансплантата.

- Не рекомендуется регулярно использовать адренергические и дофаминергические средства в малых дозах в раннем послеоперационном периоде у реципиента почки [145 - 150].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 2) - взрослые.

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4) - дети.

- Рекомендуется применение сеансов терапевтического афереза потенциальному реципиенту почки с целью подготовки к трансплантации почки от прижизненного донора несовместимого по группе крови. Рекомендуемый объем замещения - 1 - 1,5 объема циркулирующей плазмы. Рекомендуемая замещающая жидкость - альбумин человека**, свежезамороженная плазма (IV группа крови). Рекомендуемая частота проведения процедур - каждый день или через день [33, 115, 151, 152].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: В связи с дефицитом донорских органов прижизненным донором может быть родственник совместимый или несовместимый по группе крови с реципиентом. Большинство протоколов используют терапевтический плазмообмен, двойную каскадную фильтрацию или специфическую иммуноадсорбцию в комбинации с иммуносупрессивной терапией. Кроме того, применяются внутривенное введение больших доз #иммуноглобулина человека нормального** и иммуноглобулина антитимоцитарного** [331 - 332].

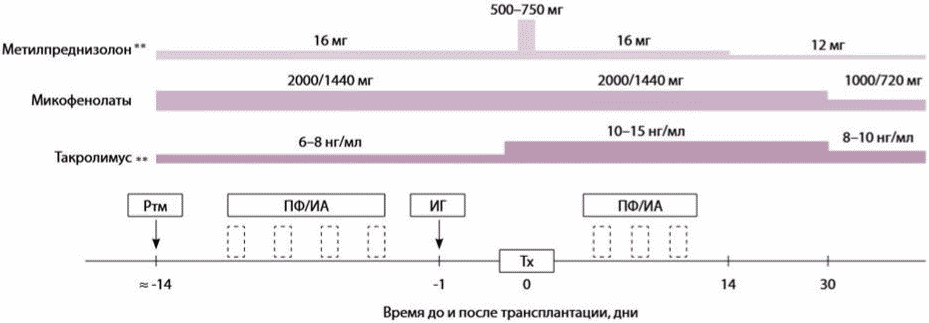

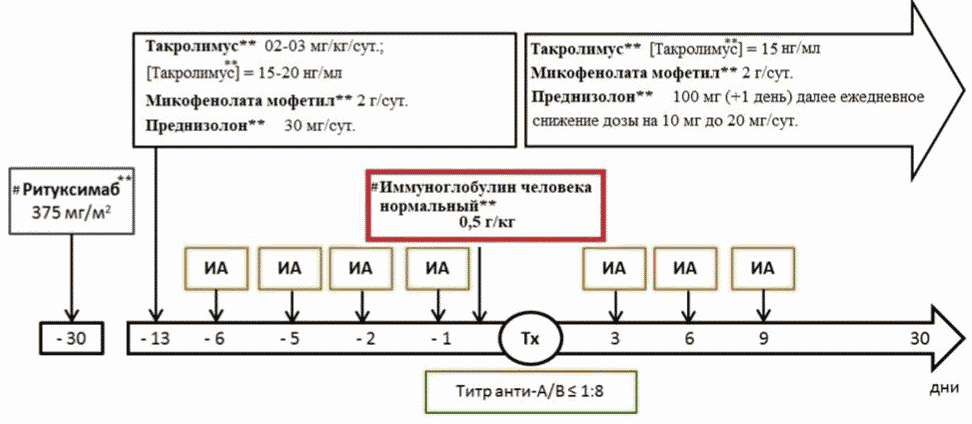

Наиболее распространенной в европейских странах является так называемый "Стокгольмский протокол", который включает в себя однократное введение #Ритуксимаба** дозе 375 мг/м2 за 14 - 30 дней до трансплантации, сеансы селективной иммуноадсорбции (4 обязательных сеанса до операции и 3 после независимо от уровня антител) и однократное внутривенное введение #иммуноглобулина человека нормального** в дозе 0,5 мг/кг массы тела. У детей #Ритуксимаб** применялся в дозе 375 мг/м2 с 10 лет [152]. Схема дополняется назначением трехкомпонентной иммуносупрессивной терапии в предоперационном периоде [152]. Количество процедур терапевтического афереза, входящих в курс подготовки к трансплантации почки от донора, несовместимого по группе крови, зависит от титра антигрупповых антител. При достижении целевого уровня выполняется трансплантация почки. После трансплантации при росте антигрупповых антител проводятся дополнительные сеансы терапевтического афереза [151].

- Рекомендуется применение сеансов терапевтического афереза пациентам с высоким уровнем антител к HLA с целью десенсибилизации. Рекомендуемый объем замещения - 1 - 1,5 объема циркулирующей плазмы. Рекомендуемая замещающая жидкость - альбумин человека**, свежезамороженная плазма. Рекомендуемая частота проведения процедур - каждый день или через день [33, 115, 151].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Антитела к HLA образуются в результате контакта реципиента с чужеродными антигенами главного комплекса гистосовместимости, например при гемотрансфузиях, предшествующих трансплантациях, у женщин - при беременности. Наличие антител является барьером к трансплантации в связи с высоким риском антителоопосредованного отторжения в раннем посттрансплантационном периоде.

В основе протоколов десенсибилизации лежит применение терапевтического плазмообмена, двойной каскадной фильтрации или иммуноадсорбции. В настоящее время для десенсибилизации пациентов используются комбинация из 3 - 5 сеансов плазмообмена с последующей инфузией внутривенного #иммуноглобулина человека нормального** (500 мг/кг) и на 8 день одна доза #Ритуксимаба** 375 мг/м2 (для детей с 10 лет) [152, 331 - 332].

Количество процедур терапевтического афереза, входящих в курс десенсибилизации, точно не определен. Целевыми показателями при проведении являются отрицательная перекрестная лимфоцитотоксическая проба, а также снижение уровня средней интенсивности флуоресценции (MFI) при определении антител на платформе Люминекс [151].

3.2 Хирургическое лечение

- Рекомендуется выполнить превентивную или одновременную с ТП нефрэктомию (радикальную нефрэктомию или лапароскопическую нефрэктомию) кандидатам с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью почек, у которых поликистозные почки являются источником инфекции, хронической боли, кровотечений или размеры почек препятствуют проведению трансплантации [153 - 157].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: При наличии поликистозной болезни почек, а также при наличии определенных условии (недостаточное пространство для трансплантации, наличие осложнении, хронических инфекционных процессов, подозрении на злокачественные новообразования) имеются показания для предтрансплантационной или одномоментной с ТП нефрэктомии.

- Рекомендуется оценить почечный трансплантат от посмертного донора до начала трансплантации почки с целью оценки пригодности почечного трансплантата [33, 35, 66, 115, 147].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Обработка трансплантата на отдельном столе (back-table preparation) является важным шагом в процессе трансплантации. Для оценки качества органа и исключения экзофитных опухолей почка должна быть обработана во время нахождения в стерильной ледяной крошке шуге, по возможности с удалением околопочечного жира. На отдельном столе может быть выполнена биопсия почки. Подозрительные поражения паренхимы также требуют биопсии.

Необходимо выявить количество, качество и целостность почечных сосудов и мочеточника (мочеточников). В воротах почки должны быть перевязаны лимфатические сосуды. Необходимо оценить качество интимы донорской почечной артерии. Ветви почечной артерии, не идущие в почку или мочеточник(и), должны быть перевязаны.

При трансплантации почки от посмертного донора необходимо определить качество аортальной площадки. Если виден тяжелый атероматоз площадки, устья или дистальной части почечной артерии, то аортальная площадка и/или дистальная часть почечной артерии могут быть отсечены, чтобы обеспечить лучшее качество донорской почечной артерии для имплантации.

Следует оценить длину почечной вены. Впадающие ветви почечных вен должны быть надежно перевязаны. Для правой донорской почки от посмертного донора при необходимости может быть выполнено удлинение почечной вены на отдельном столе при помощи донорской нижней полой вены. Методы удлинения короткой правой почечной вены от живого донора при помощи гонадной вены или подкожной вены реципиента требуют предоперационного планирования.

Следует установить длину, качество и количество мочеточника (мочеточников). Необходимо сохранять парауретеральную клетчатку.

- Рекомендуется использовать подвздошную ямку справа или слева забрюшинным доступом либо брюшную полость при повторных трансплантациях почки или трансплантациях почки маловесным детям [33, 66, 115, 158].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется лигирование паравазальных лимфатических протоков реципиента почки для профилактики образования послеоперационного лимфоцеле [66, 115, 147].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендуется оценить вену трансплантата почки с возможной ее реконструкцией на этапе обработки трансплантата [147, 158 - 161].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Технические подходы при короткой почечной вене могут быть рассмотрены как у донора, так и у реципиента. Для подъема подвздошной вены и предотвращения натяжения анастомоза почечной вены может понадобиться лигирование внутренних подвздошных вен. Транспозиция подвздошных артерии и вены также может улучшить положение венозного анастомоза [159]. Правая почечная вена может удлиняться. В почках от посмертных доноров это обычно делается при помощи донорской нижней полой вены [160]. У живых доноров удлинение почечной вены может быть обеспечено с помощью донорской гонадной вены, извлеченной при донорской нефрэктомии, или с помощью большой подкожной вены реципиента [161], хотя оба требуют специального согласия и в целом предпочтительны другие вышеупомянутые методы.

- Рекомендуется использование подвздошных сосудов реципиента для формирования анастомозов с сосудами трансплантата (общая, наружная, внутренняя подвздошные артерии справа/слева для артериального анастомоза "конец в бок" с почечной артерией трансплантата или анастомоза "конец в конец" при формировании с внутренней подвздошной артерией); в качестве венозного анастомоза почечного трансплантата возможно использование наружной, общей, нижней полой вен [66, 115, 162].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Небольшое РКИ (n = 38), сравнивающее анастомоз с внутренней подвздошной артерией "конец в конец" с анастомозом с наружной подвздошной артерией "конец в бок", показало, что оба метода имеют аналогичные результаты в раннем послеоперационном периоде и в течение трех лет наблюдения. Места сосудистых анастомозов следует выбирать тщательно в зависимости от длины почечной артерии и вены, чтобы избежать перегибов сосудов при помещении почки в ее конечное положение, обычно в подвздошную ямку. В месте артериального анастомоза следует избегать атероматозных бляшек в подвздошной артерии, чтобы уменьшить риск расслоения подвздошной артерии. Интима артерий донора и реципиента должна быть проверена до начала артериального анастомоза, чтобы убедиться, что нет ее разрыва или отслоения, при наличии - необходимо устранить до или во время артериального анастомоза.

- Рекомендуется при наличии добавочных артерий донорской почки сохранить все питающие артерии трансплантата у реципиента почки, используя различные методики артериальной реконструкции - раздельные анастомозы почечных артерий или анастомозы между артериями трансплантата, для обеспечения кровоснабжения во всех полюсах почечного трансплантата [115, 147, 163 - 166].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4).