"Клинические рекомендации "Миокардиты у детей"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МИОКАРДИТЫ У ДЕТЕЙ

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: I01.2, I09.0, I40, I41, I51.4

Год утверждения (частота пересмотра): 2025

Пересмотр не позднее: 2027

ID: 408_2

Возрастная категория: Дети

Специальность:

Разработчик клинической рекомендации

Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Список сокращений

BNP - Мозговой натрийуретический пептид (Brain natriuretic peptide)

GLS LV - Глобальная продольная деформация левого желудочка (Left ventricular global longitudinal strain)

LCC - Lake Louise Criteria

LGE - Позднее накопление гадолиний-содержащего контрастного вещества (Late gadolinium enchantment)

NT-proBNP - N-концевой фрагмент промозгового натрийуретического пептида (N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide)

NYHA - Нью-Йоркская ассоциация сердца (New York Heart Association)

SIDS - Синдром внезапной смерти младенцев (sudden infant death syndrome)

TAPSE - Систолическая экскурсия кольца трикуспидального клапана (Tricuspid annular plane systolic excursion)

VAD - Устройство поддержки насосной функции желудочков сердца (Ventricular assist device)

АА - Антагонисты ангиотензина II

АВ - Атриовентрикулярный

АД - Артериальное давление

АСЛО - Антистрептолизин-О

ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека

ВПС - Врожденный порок сердца

ВСС - Внезапная сердечная смерть

ГК - Глюкокортикоиды

ГЛЖ - Гипертрофия левого желудочка

ГСКВ - Гадолиний содержащее контрастное вещество (АТХ V08CA Парамагнитные контрастные средства)

ДКМП - Дилатационная кардиомиопатия

ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота

иАПФ - Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)

ИВЛ - Искусственная вентиляция легких

КДР - Конечно-диастолический размер

КДО - Конечно-диастолический объем

КМП - Кардиомиопатия

КСО - Конечно-систолический объем

КСР - Конечно-систолический размер

КТИ - Кардиоторакальный индекс

ЛЖ - Левый желудочек сердца

МНО - Международное нормализованное отношение

МРТ - Магнитно-резонансная томография

НПВП - Нестероидные противовоспалительные препараты (АТХ M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты)

ОЦК - Объем циркулирующей крови

ПМКС - Парамагнитные контрастные средства

ПЦР - Полимеразная цепная реакция

РНК - Рибонуклеиновая кислота

САД - Систолическое артериальное давление

СН - Сердечная недостаточность

СОЭ - Скорость оседания эритроцитов

СРБ - C-реактивный белок

ФВ - Фракция выброса

ФК - Функциональный класс

ФН - Физическая нагрузка

ХСН - Хроническая сердечная недостаточность

ЦВД - Центральное венозное давление

ЭКГ - Электрокардиография (регистрация электрокардиограммы)

ЭКМО - Экстракорпоральная мембранная оксигенация

ЭХОКГ - Эхокардиография

** - препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

*** - медицинское изделие, имплантируемое при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

# - при использовании препарата возможны отклонения от официальной инструкции по его применению

Термины и определения

Миокардит - это воспалительное поражение миокарда инфекционной, токсической, аллергической, аутоиммунной или неизвестной этиологии с широким спектром клинических проявлений от бессимптомного течения до явлений сердечной недостаточности (СН), жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма и проводимости, кардиогенного шока и внезапной сердечной смерти (ВСС) [1, 2].

Миокардит - это воспалительное заболевание миокарда, диагностируемое по совокупности гистологических, иммунологических и иммуногистохимических критериев [3].

Воспалительная кардиомиопатия - миокардит, подтвержденный в соответствии с гистологическими и иммуногистохимическими критериями, с обязательной миокардиальной дисфункцией (по систолическому, диастолическому или смешанному типу) [3].

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) - это клинический диагноз, характеризующийся развитием дилатации и нарушением сократительной функции левого и/или правого желудочков, которые не могут быть объяснены ишемической болезнью сердца или перегрузкой объемом [3 - 6].

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группы заболеваний или состояний)

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Миокардит - это групповое понятие, объединяющее воспалительное поражение миокарда инфекционной, токсической, аллергической, аутоиммунной или неизвестной этиологии с широким спектром клинических проявлений от бессимптомного течения до явлений сердечной недостаточности, жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма и проводимости, кардиогенного шока и внезапной сердечной смерти [1, 2].

Миокардит может быть самостоятельным патологическим процессом или сопутствовать инфекционным или системным заболеваниям, таким как дифтерия, корь, инфекционный эндокардит, системные васкулиты, системные заболевания соединительной ткани, и др. [1 - 6].

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Этиология миокардита

В большинстве случаев в клинической практике не удается установить этиологию миокардита, тем не менее, его причиной может стать любое инфекционное заболевание вирусной, бактериальной, грибковой, риккетсиозной, протозойной, паразитарной, смешанной этиологии, миокардит может быть одним из проявлений аутоиммунных, аллергических, соматических заболеваний, или результатом физического или токсического воздействия, включая лекарственные препараты [6, 7, 8].

Важно отметить, что этиопатогенез, дебют и течение миокардита значительно отличаются в зависимости от инфекционного агента [5].

Наиболее частой причиной миокардита у детей является вирусная инфекция. В настоящее время этиология вирусных миокардитов значительно варьирует в зависимости от возраста, географического региона, популяции, а также имеет тенденцию меняться с течением времени [7, 8, 9].

Следует четко различать вирусы, которые напрямую (кардиотропные и васкулотропные вирусы) или опосредованно (лимфотропные вирусы) проникают в сердце, и также вирусы, которые не обязательно поражают клетки сердца, а индуцируют их повреждение и снижение сократительной способности за счет цитокинового шторма или клеточного иммунного ответа с помощью молекулярной мимикрии [5].

Наиболее распространенными вирусами, связанными с развитием миокардита, являются:

- первично кардиотропные вирусы, которые могут быть элиминированы из сердца, в том числе аденовирусы и энтеровирусы (такие как Коксаки A и B, ECHO);

- васкулотропные вирусы, которые могут персистировать в организме на протяжении всей жизни (Парвовирус B19);

- лимфотропные вирусы, которые персистируют в организме на протяжении всей жизни, принадлежащие к семейству Herpesviridae (такие как вирус герпеса человека 6 (HHV6), вирус Эпштейна-Барра и Цитомегаловирус);

- вирусы, которые могут вызвать миокардит опосредованно, за счет активации иммунной системы, в том числе ВИЧ), вирус гепатита C, вирус гриппа A и B; вирусы из семейства Coronaviridae, в том числе MERS-CoV, SARS-CoV и SARS-CoV-2, которые имеют тропизм к ангиотензинпревращающему ферменту 2 и потенциально могут опосредованно вызвать прямое повреждение сердца. Увеличилась частота выявления двух и более вирусов [5, 10, 11].

У новорожденных и детей раннего возраста наиболее распространенной причиной миокардитов по-прежнему являются энтеровирусы Коксаки (типов B и реже A) и ECHO, а также ряд других кардиотропных вирусов.

Гораздо реже причиной врожденного миокардита могут быть один или несколько инфекционных агентов TORCH-комплекса: T-токсоплазмоз (Toxoplasmosis); O - другие инфекции (others), включая гепатиты, сифилис, хламидиоз, гонококковую инфекцию, листериоз, ВИЧ-инфекцию, ветряную оспу, энтеровирусную инфекцию; R - краснуха (Rubella); C - цитомегаловирусная инфекция (Cytomegalovirus); H - герпес (Herpes simplex virus) [12, 13].

Бактериальные агенты также могут быть причиной миокардита, но встречаются гораздо реже, и всегда в структуре основного заболевания. Из бактериальных миокардитов наиболее опасными являются дифтерийные (инфекционно-токсические), миокардиты при скарлатине, брюшном тифе и сальмонеллезах, туберкулезе, клещевом боррелиозе (болезнь Лайма), иерсиниозах (кишечном и псевдотуберкулезе), при генерализованных стрептококковых и стафилококковых инфекциях. Описаны спирохетозные миокардиты при врожденном и приобретенном висцеральном сифилисе и лептоспирозе, при паразитарных (токсоплазмоз, болезнь Шагаса, трихинеллез) и грибковых (аспергиллез, актиномикоз, кандидоз) заболеваниях, при микоплазменной и хламидийной инфекциях. Возможно, вариантом инфекционного миокардита неизвестной этиологии является болезнь Кавасаки с миокардитом, коронариитом, реже - острой сердечной недостаточностью, как правило у мальчиков до 5 лет [4, 14 - 17]. Также как вариант инфекционного миокардита в настоящее время рассматривается миокардит при SARS-CoV-2 инфекции, постинфекционного - при мультисистемном воспалительном синдроме (после SARS-CoV-2), который имеет общие детерминанты иммунопатогенеза с болезнью Кавасаки [18].

Миокардит может быть вызван различными токсическими веществами и лекарствами. Реакция гиперчувствительности к некоторым препаратам (гидрохлоротиазид**, фуросемид**, пенициллины широкого спектра действия, азитромицин**, сульфаниламиды, тетрациклин, метилдопа**, аминофиллин**, фенитоин**, производные бензодиазепина и др.), а также к вакцинам и сывороткам реализуется в эозинофильный миокардит. Частота таких миокардитов невысокая. Дебют болезни приходится на первые часы/дни после начала терапии, но может быть и отсроченным (подобные случаи описаны для препарата Клозапин) [4].

Максимальное число кардиотоксических осложнений, включая воспалительную кардиомиопатию, описано при использовании противоопухолевых антибиотиков из группы антрациклинов (АТХ L01DB) (доксорубицина**, даунорубицина**, идарубицина**). Согласно современным представлениям, механизм кардиотоксичности связан с блокадой топоизомеразы 2b и разрывом обеих цепей дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), что приводит к гибели кардиомиоцитов с развитием асептического воспаления [19, 20, 21].

К числу неинфекционных форм миокардита также относятся:

- миокардиты при системных заболеваниях соединительной ткани с иммунными нарушениями и системных васкулитах (системная красная волчанка, дерматополимиозит, системная склеродермия, ювенильный артрит, гранулематоз Вегенера и др.);

- эозинофильный миокардит в структуре гиперэозинофильного синдрома, глистной инвазии, паразитарных инфекций и др.

К числу редких аутоиммунных и идиопатических миокардитов относятся:

- некротизирующий эозинофильный миокардит, причиной развития которого может быть синдром гиперчувствительности и системный васкулит Чарга-Стросса. При этом нельзя исключить роль вирусной (в частности, герпетической) инфекции, как причины фульминантного течения заболевания с быстрым нарастанием симптомов СН и высокой смертностью;

- идиопатический гигантоклеточный миокардит, характеризующийся крайне тяжелым прогнозом. Чаще всего заболевают подростки. 20% пациентов с верифицированным гигантоклеточным миокардитом имеют еще какое-либо аутоиммунное заболевание и аллергические реакции, в т.ч. на лекарственные препараты;

- саркоидоз сердца - один из видов гранулематозного миокардита, который может развиваться в рамках идиопатического системного заболевания, а может носить изолированный характер [3].

Патогенез миокардита

Современные представления о патогенезе и естественном течении миокардитов базируются, главным образом, на результатах экспериментальных исследований на мышах, зараженных вирусом Коксаки B [22]. В организм человека вирус Коксаки B проникает через желудочно-кишечный тракт или дыхательную систему.

Патогенетический процесс можно концептуально разделить на три фазы: фаза 1 (1 - 7 дней) проникновение вируса в кардиомиоцит и активация врожденного иммунного ответа, фаза 2 (подострая фаза) - активация адаптивного (приобретенного) иммунного ответа (1 - 4 недели) и хроническая фаза (от нескольких месяцев до нескольких лет), при которой отсроченный или неэффективный клиренс вируса на фоне хронического воспаления и ремоделирования сердца может привести к развитию ДКМП [5].

В первую фазу болезни (1 - 7 дней) повреждение миокарда в основном развивается за счет прямого вирусного поражения кардиомиоцитов. Пусковым механизмом развития воспалительного процесса является прикрепление вируса к эндотелиальному рецептору (CAR-рецептор - химерный антигенный рецептор) [23]. Проникнув в кардиомиоциты, вирусы реплицируются, вызывая миоцитолиз и активацию синтеза микроРНК, что в свою очередь приводит к апоптозу и некрозу. Участвующие в этом процессе лимфоциты (CD4+ и CD8+), продукты лимфоцитов, стимулирующие апоптоз (перфорины, сериновые эстеразы), различные цитокины оказывают двоякий эффект: клиренс патогенов и повреждение миокарда. Измененные кардиомиоциты запускают иммунные реакции, приводящие к развитию воспаления в миокарде и формированию воспалительной клеточной инфильтрации. Первая фаза заболевания может завершиться полной элиминацией возбудителя с клиническим выздоровлением в течение 2 - 4 недель, что наблюдается у большинства детей, или развитием острой СН (кардиогенного шока), фатальных аритмий с возможностью летального исхода. Поскольку экспрессия рецепторов CAR максимально выражена в перинатальном периоде, более частое развитие и тяжелое течение заболевания отмечается у детей раннего возраста.

Вторая фаза представляет собой формирование острой или персистирующей миокардиальной дисфункции вследствие вторичного вирус-опосредованного аутоиммунного повреждения миокарда перекрестно-реагирующими антителами. Иммунологическая недостаточность, в том числе генетически детерминированная особенность противоинфекционного иммунного ответа, становится причиной развития аутоиммунных процессов с выработкой антител к структурам кардиомиоцитов и приобретает ведущую роль в дальнейшем миокардиальном повреждении и прогрессировании дисфункции миокарда на следующих этапах болезни.

У части пациентов вирусный геном не покидает клетку, поддерживая иммунное воспаление. Клинически в таком случае имеет место воспалительная кардиомиопатия (подострый/хронический миокардит). Итогом миокардиального ремоделирования становится развитие 3 фазы - стойкой миокардиальной дисфункции, ведущей к формированию ДКМП. Развивающаяся при этом СН сопровождается гиперпродукцией нейрогормонов и дальнейшим системным и миокардиальным синтезом провоспалительных цитокинов ( , ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8), поддерживающих ремоделирование и прогрессирующую дисфункцию миокарда.

, ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8), поддерживающих ремоделирование и прогрессирующую дисфункцию миокарда.

На фоне анатомо-физиологических особенностей миокарда новорожденных и детей раннего возраста эти процессы являются причиной быстрого дезадаптивного ремоделирования миокарда с развитием сферичности, кардиомегалии с нарушением функции левого желудочка (ЛЖ), быстрой декомпенсации кровообращения, нарушений ритма.

Выделение этих трех фаз на практике не всегда возможно, так как хронологически они могут пересекаться, а первая и вторая фазы могут повториться при уже сформировавшейся дилатации камер и дисфункции миокарда [5, 24, 25].

Имеются данные о роли генетических факторов в предрасположенности к возникновению и вероятности развития тяжелых форм миокардита, особенно у пациентов с отягощенным анамнезом по внезапной сердечной смерти [26].

Генетический анализ пациентов с персистирующей дисфункцией ЛЖ или аритмиями после эпизода острого миокардита показал, что значительная часть из них является носителем патогенного варианта мутации в генах, кодирующих синтез саркомерных или десмосомных белков [27].

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Истинную частоту миокардита в педиатрической популяции оценить чрезвычайно сложно из-за большой вариабельности симптомов (от минимальных ЭКГ изменений до кардиогенного шока и внезапной смерти), наличия латентных (бессимптомных) форм, большой частоты спонтанного выздоровления (до 40 - 57%) и отсутствия единых диагностических протоколов для педиатрической популяции пациентов. Крайне редкое применение на практике "золотого стандарта диагностики" - биопсии миокарда также затрудняет верификацию диагноза [28 - 30].

Ежегодная заболеваемость у детей колеблется от 0,26 до 2 случаев на 100 000 детей [31, 32, 33].

Сообщается, что 0,05% всех детских госпитализаций связаны с миокардитом [34].

Заболеваемость миокардитом имеет два возрастных пика: первые несколько лет жизни и подростковый возраст, причем у маленьких детей прогноз хуже [31, 35, 36].

Несмотря на редкую встречаемость, миокардит является одной из частых причин заболеваемости и смертности у детей. Высокий процент пациентов развивает тяжелую сердечную недостаточность, которая требует кардиотонической поддержки, ИВЛ, механической поддержки кровообращения [33, 35, 36, 37].

Общая смертность в остром периоде течения миокардита достигает 7 - 15% [33, 36, 37].

Анализ результатов посмертных исследований позволил выявить значимую клиническую проблему - прижизненную гиподиагностику миокардитов из-за неспецифических признаков дебюта и часто бессимптомного течения заболевания [32].

Признаки миокардита по данным аутопсии при синдроме внезапной детской смерти - SIDS - sudden infant death syndrome) были выявлены в 16 - 20% и стали причиной внезапной смерти у 17% подростков младше 16 лет [33, 38, 39].

30-летний анализ ВСС у детей и молодых людей показал, что среди умерших от сердечных причин детей 3 - 13 лет у 11% был диагностирован и подтвержден при аутопсии миокардит [40].

Морфологически подтвержденный миокардит может иметь место при другой кардиальной патологии, в частности, при кардиомиопатиях. Так, результаты исследования Australian Childhood Cardiomyopathy Study (1986 - 1997 гг.) свидетельствовали, что у 40,2% детей с разными вариантами кардиомиопатии по данным биопсии был также диагностирован миокардит [41].

Летальность при миокардитах зависит от тяжести основного заболевания, преморбидного фона, возраста, пола пациентов. Она резко различается по данным разных авторов и варьирует от 0,03% до 26% [30, 42, 43].

Заболеваемость и смертность от миокардита, по-видимому, выше в популяции лиц, подвергнутых интенсивным физическим нагрузкам, возможно вследствие ослабления противовирусного иммунитета. Установлено, что миокардит явился одной из наиболее частых (среди органических повреждений миокарда) причин внезапной смерти молодых атлетов до 18 лет [44, 45].

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

I40 - Острый миокардит

I40.0 - Инфекционный миокардит

I40.1 - Изолированный миокардит

I40.8 - Другие виды миокардита

I40.9 - Острый миокардит неуточненный

I41 - Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках

I41.0 - Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

I41.1 - Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

I41.2 - Миокардит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

I41.8 - Миокардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках

I51.4 - Миокардит неуточненный

I01.2 - Острый ревматический миокардит

I09.0 - Ревматический миокардит

В МКБ-10 присутствует рубрика "острые" миокардиты и отсутствует рубрика "хронические" миокардиты. Поэтому, если воспалительное заболевание миокарда имеет не тяжелое (затяжное или хроническое), а относительно благоприятное течение, оно может быть отнесено в рубрику "миокардиты" с кодами - I41.1; I41.0; I41; I41.2; I41.8; I51.4.

При неблагоприятном хроническом течении с прогрессирующими кардиомегалией и сердечной недостаточностью заболевание может быть отнесено в рубрику "кардиомиопатии" с кодами I42 - воспалительная кардиомиопатия. Данным термином в большинстве современных исследований называют хронический миокардит.

В этой связи рекомендуется применять любую доступную для лечебного учреждения классификацию параллельно с МКБ-10. Однако при оформлении диагноза или медицинского свидетельства о смерти и кодировании миокардита требуется применять термины и коды МКБ-10 (в диагнозе - с последующей расшифровкой, согласно применяемой классификации).

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Общепринятой классификации миокардитов не существует. Предлагаемые классификации в той или иной степени отражают этиологические факторы, патогенетические механизмы развития и варианты течения.

В отечественной детской кардиологии используют рабочую классификацию, согласно которой определяют период возникновения болезни, этиологический фактор, форму, степень тяжести и исходы (таблица 1).

Таблица 1. Классификация миокардитов у детей (по Н.А. Белоконь, 1984 г. в модификации рабочей группы АДКР (Ассоциации детских кардиологов России) 2021 г.)

Период возникновения заболевания

Врожденный

Приобретенный

Этиологический фактор

Вирусный, бактериальный, грибковый, спирохетозный, риккетсиозный, аллергический, токсический, аутоимунный, идиопатический и др.

Течение

Фульминантный (молниеносный)

Острый - до 6 недель от начала заболевания

Подострый - от 6 недель до 6 месяцев

Хронический (активный/персистирующий) - более 6 месяцев от начала заболевания

Тяжесть миокардита

Легкий

Среднетяжелый

Тяжелый

Исходы

Выздоровление, кардиосклероз, дилатационная кардиомиопатия, летальный исход

Осложнения

Кардиогенный шок, нарушение ритма и проводимости, тромбоэмболический синдром, гипертрофия миокарда, легочная гипертензия, поражение клапанов.

В клинической практике используется клинико-морфологическая классификация (E.B. Lieberman с соавт. 1991 г.), согласно которой различают следующие формы миокардита: фульминантный (молниеносный), острый, хронический активный, хронический персистирующий [46]. Однако, использование ее в педиатрической практике ограничено в связи с тем, что одним из основных критериев является гистологическая оценка по данным биопсии миокарда, которая у детей применяется крайне редко. В последующие варианты этой классификации, дополненные другими экспертами, были внесены 2 дополнительных клинических варианта: гигантоклеточный и эозинофильный миокардиты (таблица 2). На сегодняшний день данная классификация используется чаще, чем другие [6, 46].

Таблица 2. Клинико-морфологическая классификация миокардита [6, 15, 46].

Клиническая характеристика

Клиническая форма миокардита

Молниеносные (фульминантные)

Острые

Подострые

Хронические активные

Хронические персистирующие

Гигантоклеточный

Начало заболевания

Молниеносное начало с развитием симптомов сердечной недостаточности в течение нескольких дней от начала заболевания

Менее отчетливое по сравнению с молниеносной формой миокардита

Менее отчетливое по сравнению с молниеносной формой миокардита

Нечетко очерченное

Нечетко очерченное

Дебют острый.

Быстрая прогрессирующая рефрактерная СН, устойчивые желудочковые нарушения ритма и проводимости

Данные биопсии миокарда

Множественные очаги активного воспаления

Активный и пограничный миокардит

У большинства пациентов слабовыраженное воспаление. Активный и пограничный миокардит у 80% и 20% пациентов соответственно

Активный или пограничный миокардит.

Длительное сохранение воспалительной инфильтрации в миокарде в сочетании с некрозом кардиомиацитов

В воспалительном инфильтрате гигантские многоядерные клетки - результат трансформации макрофагов, содержащие фагоцитированные фрагменты разрушенных кардиомиацитов.

Определяются зоны воспалительных инфильтратов с признаками активного воспаления и очаги некроза кардиомиацитов

Выраженность дисфункции

Выраженное снижение ФВ ЛЖ при нормальном или дилатированном ЛЖ

Снижение ФВ ЛЖ при нормальном или дилатированном ЛЖ

Снижение ФВ ЛЖ и дилатация ЛЖ

Умеренное снижение функции ЛЖ

Отсутствие дисфункции желудочков

Выраженное снижение сократительной способности миокарда

Исход

В течение 2 недель или наступает смерть, или полное выздоровление с восстановлением структуры и функции миокарда

Полное восстановление или возможно формирование ДКМП

Высокая частота трансформации в ДКМП

Формирование ДКМП, в некоторых случаях - рестриктивного фенотипа.

В целом прогноз благоприятный

Прогноз заболевания крайне тяжелый. Наиболее эффективный метод лечения - трансплантация сердца.

Молниеносный (фульминантный) миокардит - тяжелая форма воспалительного поражения миокарда, развивающаяся стремительно в виде СН, кардиогенного шока или жизнеугрожающих нарушений ритма и проводимости сердца. Наиболее часто встречается у новорожденных и детей раннего возраста. Удается установить четкую временную связь кардиальных симптомов и жалоб с перенесенной острой вирусной или бактериальной инфекцией, имевшей место за несколько дней - 2 недели до манифеста миокардита.

Дебют болезни всегда внезапный. Часто лихорадка выше 38 °C. Заболевание чаще начинается не с сердечно-сосудистых, а таких симптомов, как рвота, боль в животе, кашель и обморок, в связи с чем в первые несколько суток велика вероятность ошибочного диагноза. Стремительно развиваются гемодинамические расстройства или злокачественные аритмии [47].

При эхокардиографии определяется значительное снижение сократительной способности, отсутствие выраженной дилатации камер сердца, отек миокарда. В биоптатах миокарда выявляются множественные очаги воспалительной инфильтрации, возможно наличие очагов некроза. В течение 2 недель эта форма миокардита может завершиться либо полным выздоровлением и восстановлением функции ЛЖ, либо быстрым прогрессированием СН, стойкой гипотонией и летальным исходом. Летальность при развитии фульминантного миокардита может достигать до 50% [31]. При таком варианте течения заболевания необходимо использование кардиотонических средств (АТХ C01C), искусственной вентиляции легких, максимально раннее применение устройств вспомогательного кровообращения для обеспечения гемодинамической поддержки.

Острый (нефульминантный) миокардит - может иметь клинически более постепенное начало с поражением сердечно-сосудистой системы различной степени тяжести и не всегда полным выздоровлением, с развитием сердечной дисфункции, сердечной недостаточности и, реже, к смерти. Гистологически наблюдаются признаки активного или пограничного миокардита, которые со временем полностью исчезают.

Подострый миокардит - дебют болезни, как правило, стертый. Пациент и его родители затрудняются с хронологией начала заболевания и связью с предшествующим острым инфекционным (респираторным или кишечным) заболеванием, но всегда четко сообщают о манифесте болезни с проявлений СН или болей в грудной клетке ("маска" острого коронарного синдрома). При эхокардиографии определяется значительное расширение полостей сердца и снижение сократительной способности миокарда. Анализ гистологической картины биопсии миокарда позволяет выявить умеренно выраженные воспалительные инфильтраты. Для этой формы миокардита характерен переход в ДКМП.

Хронический активный миокардит - дебют болезни нередко остается не замеченным пациентом, даже тщательный расспрос не позволяет определиться с продолжительностью заболевания. Доминируют жалобы, типичные для хронической СН. При ультразвуковом исследовании сердца определяется умеренное снижение сократительной способности миокарда. Анализ гистологической картины биопсии миокарда позволяет выявить сочетание воспалительных инфильтратов различной степени выраженности с полями выраженного фиброза. В клинической картине доминирует хроническая СН II - III ФК. Типичны рецидивы миокардита и переход в дилатационную кардиомиопатию.

Хронический персистирующий миокардит - дебют болезни чаще остается незамеченным, продолжительность заболевания неизвестна. В клинической картине очень медленно и постепенно нарастают клинические проявления ремоделирования миокарда с дилатационным фенотипом. При ультразвуковом исследовании сердца отсутствует значимая дилатация полостей сердца и определяется умеренное снижение сократительной способности миокарда. Анализ гистологической картины биопсии миокарда позволяет выявить сочетание воспалительных инфильтратов различной степени выраженности с некротическими изменениями и полями фиброза. Исход заболевания благоприятный.

Гигантоклеточный миокардит - дебют заболевания острый. Болеют чаще подростки. Типично быстрое развитие и прогрессирование выраженной, рефрактерной к терапии СН. Вторая особенность клинической картины - устойчивые нарушения ритма и проводимости сердца. В анамнезе часто определяются аутоиммунные заболевания. Анализ гистологической картины биоптатов миокарда позволяет выявить в воспалительном инфильтрате гигантские многоядерные клетки - результат трансформации макрофагов, содержащие фагоцитированные фрагменты разрушенных кардиомиоцитов. Определяются также зоны воспалительных инфильтратов с признаками активного воспаления и очаги некроза. Прогноз заболевания крайне тяжелый. Наиболее эффективный метод лечения - трансплантация сердца.

Эозинофильный миокардит - дебют болезни острый. Доминируют проявления недостаточности кровообращения. При сборе анамнеза необходимо уделить особое внимание анализу аллергологического анамнеза, лекарственной терапии, указаниям на вакцинацию, глистную инвазию, в ряде ситуаций удается предположить связь с приемом нового препарата или продукта питания. Чаще всего острые эозинофильные аллергические миокардиты развиваются на фоне приема сульфаниламидов, противоэпилептических препаратов и психотропных средств.

Специалистами клиники Мейо была предложена простая и удобная классификация миокардитов, основанная на оценке исходного состояния пациентов. Классификация клиники Mayo (Mayo clinic classification) [48] позволяет определиться с прогнозом и выбором тактики лечения. На основе 3 ведущих симптомов: боли в грудной клетке, аритмии, проявления СН различают пациентов высокого, умеренного и низкого риска (таблица 3).

Таблица 3. Клинические варианты дебюта миокардита (классификация клиники Mayo)

Миокардит

Низкий риск

Промежуточный риск ("серая зона")

Высокий риск

Боль в грудной клетке

Умеренно выраженные сохраняющиеся структурные и функциональные изменения миокарда

Стойкая декомпенсация кровообращения

Суправентрикулярные нарушения ритма

Выраженная стойкая дисфункция ЛЖ

АВ-блокады

Нестойкие желудочковые аритмии

Жизнеугрожающие аритмии

Сохранная сократительная функция сердца

Позднее накопление гадолиния в миокарде в отсутствие ремоделирования камер сердца

Стойкие АВ-блокады на фоне выраженной дисфункции ЛЖ

Быстрый ответ на проводимую терапию (1 - 4 недели)

Рецидивирующие синкопальные состояния

Отсутствие жизнеугрожающих нарушений ритма и проводимости

Отсутствие синкопальных состояний

Прогноз благоприятный

Прогноз неопределенный

Прогноз неблагоприятный

Пациенты низкого риска имеют благоприятный прогноз. Болезнь начинается с типичных болей в грудной клетке и суправентрикулярных аритмий. Сократительная функция ЛЖ сохранена. Характерен быстрый ответ на проводимую терапию и нормализация показателей электрокардиографии (ЭКГ) и эхокардиографии (ЭХОКГ) в течение 1 - 4 недель.

У пациентов промежуточного риска прогноз неопределенный. При анализе ЭКГ и ЭХОКГ определяются умеренно выраженные структурные и функциональные изменения ЭХОКГ. Жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости не регистрируются, характерны нестойкие желудочковые аритмии. Синкопальных состояний нет. Типична регистрация позднего накопления парамагнитного контрастного средства (ПМКС), в частности гадолиний-содержащего контрастного вещества (ГСКВ), в миокарде по данным МРТ в отсутствие ремоделирования камер сердца и выраженного снижения сократительной способности ЛЖ.

Пациенты высокого риска: прогноз тяжелый, но во многом зависит от раннего ответа на проводимую терапию, динамики клинических симптомов (симптомы СН, жизнеугрожающие аритмии, атриовентрикулярные блокады, синкопальные состояния) и параметров ЭХОКГ (ФВ ЛЖ).

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Анамнез заболевания

Для врожденных миокардитов характерен отягощенный острыми или хроническими инфекционными заболеваниями матери пренатальный анамнез, возможны такие состояния, как задержка внутриутробного развития, нарушение звучности сердечных тонов либо аритмии плода, которые могут стать причиной преждевременного родоразрешения. При ультразвуковом исследовании антенатально у плода также может выявляться дилатация сердечных камер и/или гипертрофия стенок.

Для приобретенных миокардитов, в том числе постнатальных, имеют значение анамнестические указания на связь кардиальных симптомов с предшествующими (1 - 2 недели) эпизодами вирусных, бактериальных инфекций, неясной лихорадки, аллергическими реакциями, вакцинацией.

Следует учитывать контакт с больной матерью или родственниками, эпидемические вирусные инфекции в организованных коллективах, внутрибольничные вспышки.

В то же время необходимо помнить о том, что связь с предшествующей инфекцией и с иными возможными этиологическими факторами миокардитов может отсутствовать.

Клиническая картина

У детей клинические проявления варьируют от бессимптомного или субклинического течения без выраженных кардиальных симптомов и нормальной систолической функцией до тяжелой острой СН, кардиогенного шока и внезапной смерти (синдром внезапной смерти детей грудного и более старшего возраста). Клиническая картина во многом зависит от этиологии и возраста ребенка [30, 38].

Симптомы заболевания разнообразны и часто неспецифичны, могут имитировать другие заболевания, особенно в дебюте, в связи с чем необходимо проявлять клиническую настороженность в отношении миокардита у пациентов детского возраста.

В дебюте миокардита распространенными проявлениями у детей являются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта, такие как боль в животе, тошнота, плохой аппетит и рвота [35, 38 49].

Другими частыми симптомами являются снижение толерантности к физической нагрузке (ФН), симптомы поражения верхних дыхательных путей, боли за грудиной, одышка, аритмия и синкопе [38, 50 - 55].

Картину дебюта миокардита дополняют лихорадка, слабость, быстрая утомляемость, выраженность которых не меняется, несмотря на уменьшение объема нагрузок, артралгии.

Начало болезни с быстрого прогрессирования СН всегда обусловлено тяжелым диффузным миокардитом и указывает на высокий риск летального исхода.

В ряде случаев, на начальных стадиях, клиническая манифестация полностью отсутствует, диагноз устанавливается ретроспективно. Ухудшение состояния, вызванное дебютом миокардита, у пациентов, исходно имеющих сердечно-сосудистые заболевания и проявления ХСН, может ошибочно трактоваться как декомпенсация основного заболевания.

При физикальном осмотре могут присутствовать признаки снижения сердечного выброса, такие как тахикардия, слабый пульс, холодные конечности, а также бледность или мраморность кожных покровов. При аускультации тоны сердца часто приглушены, особенно при перикардите, выслушивается тахикардия, не коррелирующая с уровнем гипертермии, ритм галопа, характерен систолический шум мышечного характера, несколько позже присоединяется систолический шум относительной недостаточности атриовентрикулярных клапанов. В легких могут выслушиваться застойные влажные хрипы. Гепатомегалия и умеренное увеличение селезенки наиболее характерны для детей младшего возраста, отеки - для детей более старшего возраста, либо для тяжелой СН. Могут быть нарушения ритма и проводимости.

Особенности клинической картины миокардита у детей разного возраста

Для новорожденных характерны акроцианоз или общий цианоз, одышка, быстрая утомляемость при кормлении, снижение аппетита вплоть до полного отказа от еды, слабость, стонущее дыхание. Также в патологический процесс может вовлекаться центральная нервная система, признаками поражения которой будут являться судороги, сонливость и др. Могут присутствовать гипотермия или гипертермия, олигурия, повышенные уровни ферментов печени, а также повышенный уровень мочевины и креатинина в крови, вызванные прямым вирусным поражением, низким сердечным выбросом или и тем, и другим. Ранняя диагностика в этой группе имеет решающее значение, потому что неонатальный миокардит ассоциируется с более низкой вероятностью восстановления функции сердца и высокой смертностью. Неонатальный миокардит может быть одним из проявлений системной воспалительной реакции или неонатального сепсиса [56, 57].

Для детей первого года жизни симптомы включают отсутствие прибавок в весе, тахипноэ, тахикардию, выраженное потоотделение во время кормления. Также может развиться поражение ЦНС. В тяжелых случаях низкий сердечный выброс приводит к развитию ацидоза и смерти.

У подростков появляются длительные разлитые боли в левой половине грудной клетки, тупого, ноющего, колющего характера, не связанные с физической нагрузкой. Чаще всего боли в сердце обусловлены сопутствующим перикардитом, реже - ишемией миокарда, обусловленной прямым поражением кардиомиоцитов инфекционным или токсическим агентом, а также коронариитом. Кроме того, дети предъявляют жалобы на ощущения "перебоев" в работе сердца, учащенного сердцебиения, снижение толерантности к физическим нагрузкам, одышку, кашель, эпизоды артериальной гипотензии, синкопе. Возможно появление миалгий как клинических проявлений, сопровождающих синдром лихорадки, либо миозитов, вызванных миотропными вирусами Коксаки A, либо вследствие накопления лактата в мышечной ткани на фоне сердечной недостаточности.

При тяжелом течении и развитии сердечной недостаточности у детей всех возрастов появляются жалобы на снижение аппетита, тошноту, боли в животе, рвоту, наличие отеков [4, 58].

Течение и исход острого миокардита во многом определяется этиологией заболевания, выраженностью недостаточности кровообращения и скоростью прогрессирования симптомов.

Дебют болезни с бивентрикулярной СН со значительным снижением ФВ ЛЖ и повышением уровня кардиоспецифических ферментов всегда прогностически неблагоприятен и свидетельствует о высоком риске летального исхода.

Большинство пациентов с миокардитом имеют дилатацию и снижение сократительной способности в острой фазе, которая у части больных не восстанавливается полностью, приводя к развитию хронической сердечной недостаточности, ДКМП и, в некоторых случаях, к летальному исходу. У 50 - 60% пациентов с ДКМП выявляется хронический миокардит [2, 59].

Таким образом, миокардит является одной из ведущих причин развития ДКМП (27% случаев) и трансплантации сердца (80% случаев) у детей без врожденных заболеваний сердца [33, 50].

Характер течения

Тяжелое течение сопровождается быстрым развитием признаков острой левожелудочковой СН с одышкой, цианозом слизистых оболочек, тахикардией, сердцебиением, застойными влажными хрипами в легких, а затем правожелудочковой сердечной недостаточности с увеличением печени, в меньшей степени - селезенки (особенно у детей до 1 года), отеками конечностей, полисерозитом, а также асцитом в терминальной стадии. Другими проявлениями могут быть боли в животе, диспепсические явления, синкопальные состояния, судороги как симптомы застойной СН, синдрома малого сердечного выброса и циркуляторной гипоксии. Сочетание миокардита с перикардитом сопровождается резкой глухостью сердечных тонов вплоть до афонии, развитием преимущественно правожелудочковой СН с гепатомегалией и отечным синдромом.

При среднетяжелых формах критериями миокардита являются умеренная кардиомегалия, электро- и эхокардиографические изменения и умеренно повышенные маркеры некроза кардиомиоцитов (см. ниже).

При легком течении единственными проявлениями текущего миокардита могут быть нарушения ритма и проводимости, электрокардиографические изменения реполяризации.

Варианты клинического течения описываются на основании доминирующих клинических симптомов и включают в себя респираторный, кардиальный, гипоперфузионный и абдоминальный [60].

Для респираторного варианта, наблюдающегося более чем у половины больных с впервые возникшей миокардиальной дисфункцией, характерны диспноэ, стонущее дыхание, одышка, чаще экспираторная. Могут выслушиваться сухие или влажные хрипы в легких, часто имитирующие трахеит, пневмонию или бронхиальную астму.

Кардиальный вариант сопровождается болями в области сердца в качестве ведущего симптома в сочетании с электрокардиографическими изменениями (см. ниже).

Тяжелый гипоперфузионный вариант у 25% больных манифестирует с клинических симптомов синдрома малого сердечного выброса с пре- или синкопальным состоянием, обусловленным гипоперфузией на фоне выраженной миокардиальной дисфункции или с развитием жизнеугрожающей аритмии, могут наблюдаться коматозное состояние и судороги.

Абдоминальный вариант с болями в животе, тошнотой, реже со рвотой и жидким стулом развивается у 10 - 13% больных с миокардитами, чаще у детей младше 10 лет. Возникновение данных симптомов обусловлено гипоперфузией желудочно-кишечного тракта в результате миокардиальной дисфункции. Артериальная гипотония запускает механизм симпатической активации с последующим развитием локальной вазоконстрикции и ишемии различных участков желудочно-кишечного тракта. В случае развития миокардита на фоне доказанной кишечной инфекции, механизм повреждения миокарда обусловлен прямым кардиотоксическим воздействием возбудителя и последующей иммунопатологической реакцией.

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Учитывая неспецифичность симптомов в дебюте заболевания, необходимо проявлять клиническую настороженность в отношении миокардита у пациентов с развитием клиники сердечной недостаточности, впервые выявленными нарушениями ритма и проводимости сердца, в особенности после воздействия неблагоприятных факторов. [53, 61, 62].

В соответствии с Canadian Cardiovascular Society Consensus Conference guidelines on heart failure (Рекомендации Консенсуса Конференции Канадского Общества по сердечным заболеваниям, 2013 г.), наличие миокардита рекомендуется предполагать в ситуациях:

- у всех детей, независимо от возраста, у которых впервые появились симптомы сердечной недостаточности;

- при проведении дифференциальной диагностики у детей с наличием клиники вирусных инфекций, сопровождающейся респираторными или абдоминальными симптомами, в совокупности с развитием тахикардии, гипотонии или нарушений сердечного ритма, даже при отсутствии кардиомегалии на рентгенограмме грудной клетки [63].

Необходимо выделить среди них тех, кто имеет факторы риска неблагоприятного течения миокардита в анамнезе (в том числе семейном), "угрожающие" симптомы при физикальном осмотре и по результатам ЭКГ и/или рентгенографии.

Всесторонняя клиническая оценка имеет важное значение, поскольку она позволяет заподозрить миокардит клинически на этапе, когда должны быть приняты важные решения о расширении комплекса диагностических обследований и старте терапии, либо в тех случаях, когда проведение МРТ сердца или биопсии миокарда невозможно. Хотя на сегодняшний день не существует четких критериев, которые позволяют только на основании клинических признаков подтвердить диагноз миокардит [62].

При дифференциальной диагностике с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) решающее значение имеет постепенное развитие симптомов застойной сердечной недостаточности, отсутствие или минимальные лабораторные признаки воспалительного процесса в миокарде. Дилатационная кардиомиопатия - прогрессирующее заболевание сердечной мышцы, которое характеризуется увеличением камер сердца и систолической дисфункцией миокарда. Несмотря на существующие критерии диагностики миокардита и кардиомиопатий, дифференциальная диагностика этих состояний, особенно у детей первого года жизни, очень сложна, так как между ними существует не только клиническое и патогенетическое, но и морфологическое сходство, общность электрокардиографических и эхокардиографических характеристик. Диагностическую ценность в данном случае может иметь биопсия миокарда.

Дифференциальный диагноз миокардита у детей раннего возраста необходимо проводить с ВПС, которые приводят к дилатации и снижению сократительной способности левого желудочка, в первую очередь с аномальным отхождением левой коронарной артерии от легочной артерии, коарктацией аорты. При аномальном отхождении левой коронарной артерии от легочной артерии пациенты после рождения асимптомны. Это связано с тем, что высокое давление в легочной артерии обеспечивает достаточный антеградный поток крови в левой коронарной артерии. В течение нескольких недель давление в легочной артерии снижается и при этом поток из правой коронарной артерии через коллатерали ретроградно заполняет левую коронарную артерию - данное явление приводит к ишемии миокарда левого желудочка. Клинические проявления при данной патологии начинаются в первые месяцы жизни.

Кардиомиопатии в структуре наследственных болезней обмена (лизосомальные болезни накопления, митохондриальная патология, в том числе карнитиновая недостаточность, врожденные миопатии и прогрессирующие мышечные дистрофии и т.д.) могут иметь схожую клиническую картину с воспалительным процессом в миокарде.

Аритмогенная дисфункция миокарда с признаками недостаточности миокарда и дилатацией камер сердца развивается у больных с хроническими тахикардиями (эктопической предсердной тахикардией, желудочковой тахикардией, хронической формой трепетания предсердий). Степень поражения варьирует от умеренной дилатации ЛЖ до значительного расширения камер сердца со снижением сократимости миокарда, выраженными признаками хронической сердечной недостаточности. Отсутствие явной связи с перенесенной инфекцией, нормальные значения или умеренное повышение уровня биохимических маркеров повреждения миокарда, постепенное, но довольно быстрое (2 - 4 недели) повышение фракции выброса и нормализация полостей сердца после устранения аритмии, подтверждают предположение об аритмогенном генезе кардиомегалии и дисфункции миокарда [33, 43, 57, 62].

2.1 Жалобы и анамнез

- Рекомендуется провести оценку жалоб пациента и сбор анамнеза, который должен включать в себя следующие положения

- сроки возникновения симптомов и их изменение в динамике

- предшествующие эпизоды вирусных, бактериальных инфекций, гипертермии или аллергических реакций, контакта с токсическими веществами (в том числе лекарственными препаратами)

- особенности течения беременности и родов (особенно важно при подозрении на врожденный миокардит)

- наличие у родственников первой линии родства любой кардиомиопатии, ранее перенесенного миокардита, системных заболеваний соединительной ткани, системных аллергических заболеваний, случаев внезапной смерти в семье

- наличие у ребенка ранее предполагаемого, но неподтвержденного впоследствии диагноза "миокардит"

- наличие сопутствующий заболеваний, данных о диспансерном учете у врача-детского-кардиолога или иных специалистов

- данные о профилактических прививках и туберкулиновых пробах

- эпидемиологический анамнез

- данные о медикаментозной терапии, которую получает пациент на момент осмотра

- оценку динамики физического и психомоторного развития [1, 4, 15, 28, 38, 63 - 65].

УУР C, УДД 5

Комментарии: характерно острое развитие симптомов СН на 5 - 7 день вирусной инфекции (чаще инфекции верхних дыхательных путей с фебрильной лихорадкой, диарейным синдромом), а у детей более старшего возраста - на 1 - 2 неделе реконвалесценции. При врожденных миокардитах клиника сердечной недостаточности проявляется в первые 72 часа после рождения.

При врожденном миокардите и раннем дебюте сердечной недостаточности можно выявить отставание в физическом развитии. Для детей раннего возраста характерны низкие показатели массы тела, плохая прибавка массы в течение первых месяцев жизни.

В настоящее время не существует проспективных клинических исследований, доказавших важность и обязательность определенного перечня вопросов при первичном осмотре.

Характерными жалобами для детей раннего возраста являются: одышка, трудности при кормлении (срыгивания, отказ от еды), диспепсические явления (рвоты, диарея), стонущее, кряхтящее дыхание, повышенное потоотделение, бледность кожных покровов, слабость и адинамия; реже - цианоз, сердцебиение, обморок [63].

У более старших детей частыми характерными симптомами миокардита являются тахикардия и боль в грудной клетке. Болевой синдром может быть связан с наличием воспалительного процесса в субэпикардиальных слоях миокарда, синдромом малого сердечного выброса, присоединением перикардита или развития спазма коронарных артерий, приводящего в ряде случаев к инфаркту миокарда. Кроме того, пациенты предъявляют жалобы на слабость, усталость, снижение толерантности к физической нагрузке, одышку, кашель при перемене положения тела, а также необъяснимый обморок, ощущения "перебоев" в сердце, наличие острых гастроинтестинальных проявлений (тошнота, рвота, диарея), снижение аппетита [4, 38, 64, 65].

Иногда единственными жалобами при миокардите могут быть ощущения "перебоев" в работе сердце или учащенного сердцебиения и/или обморок как проявления нарушений ритма сердца [15, 62].

2.2 Физикальное обследование

- Рекомендуется проведение физикального обследования пациента для оценки тяжести текущего миокардита и степени сердечной недостаточности [1, 4, 15, 58, 66 - 68].

УУР C, УДД 5

Комментарии: при осмотре ребенка необходимо обращать внимание на:

- состояние сознания;

- положение ортопноэ (полусидячее);

- бледность, мраморность кожных покровов, наличие "серого колорита", цианоза

- напряжение и раздувание крыльев носа;

- втяжение податливых мест грудной клетки;

- тахипноэ (реже диспноэ), наличие стонущего, хрипящего или кряхтящего дыхания (больше выражено у детей раннего возраста), у младенцев тахипноэ и потоотделение во время кормления;

- тахикардию (реже брадикардию);

- влажные разнокалиберные хрипы в легких (сначала в нижнебоковых отделах легких и/или преимущественно слева из-за сдавливания левого легкого увеличенным сердцем, затем над всей поверхностью легких);

- субфебрильную или фебрильную лихорадку, как проявление инфекционного процесса, в рамках которого развивается миокардит;

- сердечный горб (при остром миокардите может не выявляться);

- увеличение размеров и болезненность при пальпации печени;

- симптом Плеша (набухание шейных вен при надавливании на область печени);

- умеренное увеличение селезенки (характерно у детей раннего возраста);

- диспептические явления (понос, запор, тошнота, рвота), связанные с застоем крови в мезентериальных сосудах и застойным гастритом;

- периферические отеки на стопах, затем на лодыжках, голенях, у лежачих больных - в области крестца, обычно увеличивающиеся к вечеру (чаще у детей старшего возраста), у детей первых лет жизни - отеки в области лица и мошонки, которые из-за высокой гидрофильности тканей не всегда могут быть видны);

- гидроторакс, асцит, обычно появляющиеся позднее, чем периферические отеки.

При исследовании пульса на периферических артериях помимо изменения частотных и ритмических характеристик, возможно выявление слабого, а при тяжелом состоянии, нитевидного пульса.

При перкуссии может отмечаться расширение границ относительной и абсолютной сердечной тупости. Верхушечный толчок не изменен или умеренно ослаблен, смещен влево в зависимости от степени увеличения размеров сердца.

При аускультации сердца:

- типична постоянная тахикардия, выраженность которой не коррелирует со степенью повышения температуры тела, реже - брадикардия.

- возможно наличие аритмичных тонов сердца за счет развития нарушений ритма и проводимости сердца, которая может быть единственным проявлением заболевания [4, 58, 66, 67].

- приглушенность сердечных тонов, иногда ослабление I тона (из-за снижения наполнения левого желудочка и уменьшения ударного объема);

- возможно появление дополнительных тонов - протодиастолического III и пресистолического IV (как симптома повышения давления в предсердиях или вальвулита митрального клапана), акцента II тона (характерен для легочной гипертензии, чаще при подостром и хроническом процессе). Выявление ритма "галопа" на верхушке является признаком тяжелой недостаточности кровообращения.

- систолический шум относительной недостаточности атриовентрикулярных клапанов, преимущественно митрального, с максимумом звучания на верхушке сердца, с иррадиацией в аксиллярную область [68, 69, 70].

При измерении артериального давления (АД) на периферических артериях может иметь место артериальная гипотензия, наличие которой является признаком тяжелой недостаточности кровообращения и одним из факторов, определяющих показания к госпитализации ребенка в отделение интенсивной терапии.

2.3 Лабораторные диагностические исследования

Обязательным является интерпретация результатов лабораторных исследований в совокупности с клинической картиной и данными инструментальных методов обследования, так как отсутствуют лабораторные маркеры, специфичные именно для миокардита.

Рутинные лабораторные исследования общий (клинический) анализ крови, анализ крови биохимический общетерапевтический, общий (клинический) анализ мочи, исследование кислотно-основного состояния и газов крови) в диагностике миокардитов недостаточно информативны, тем не менее целесообразно их выполнение пациентам для оценки исходного клинического статуса, проведения дифференциального диагноза, анализа их изменений при динамическом наблюдении и исключения иных причин ухудшения состояния у пациента, а также определения предикторов неблагоприятного исхода [63, 71].

Неспецифические маркеры воспаления (скорость оседания эритроцитов, C-реактивный белок) часто повышаются при миокардите, однако, их нормальных уровень не исключает наличие данного заболевания.

- Рекомендуется проведение общего (клинического) анализа крови развернутого, исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ), исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови у всех пациентов с подозрением на миокардит в рамках первичного обследования и при динамическом наблюдении [3, 28].

УУР C, УДД 5

Комментарии: повышение уровня лейкоцитов, ускорение СОЭ и повышение уровня СРБ не является специфичным, но отражает системную воспалительную реакцию, позволяя врачу только заподозрить миокардит, но не подтвердить диагноз. Сохранение этих показателей на высоких значениях в течение длительного времени позволяет предположить хронизацию общего воспалительного процесса. Нормальный уровень СОЭ и СРБ не исключает диагноз миокардит [4, 6].

Для диагностики эозинофильного миокардита рекомендуется определение числа эозинофилов [72].

Определение маркеров некроза при сердечно-сосудистых заболеваниях широко используется в реальной клинической практике и может помочь в выявлении продолжающегося повреждения миокарда, дать представление о прогнозе. Однако имеющиеся биомаркеры не обладают специфичностью, и ни один из них не позволяет отличить миокардит от других причин острой дисфункции миокарда, травмы или ишемии. При подозрении на острый миокардит целесообразнее определять концентрацию в сыворотке тропонина T и I, так как эти маркеры более чувствительны к повреждению кардиомиоцитов.

- Рекомендуется проведение исследование уровня тропонинов I, T в крови у всех пациентов с миокардитом в рамках первичного обследования и в процессе динамического наблюдения [3, 4, 62, 73]. При технической невозможности исследования уровня тропонинов I, T в крови в условиях медицинского учреждения должна быть обсуждена маршрутизация анализа в другое медицинское учреждение для выполнения данного исследования.

УУР C, УДД 4

Комментарии: при отсутствии клинических и/или ЭКГ-признаков ишемии, возрастание уровней тропонина I или тропонина T в крови указывает на повреждение (некроз) некоронарогенного генеза, что имеет важное значение для педиатрической и неонатальной практики и является более чувствительным признаком для диагностики миокардита, чем исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (КФК) и исследование уровня МВ-фракции креатинкиназы в крови (КФК-МВ) [3].

Повышение концентрации тропонина I или тропонина T наблюдается при миокардитах, сепсисе и системном воспалительном синдроме, при различных шоковых состояниях, при лекарственной интоксикации противоопухолевыми препаратами с цитостатическим механизмом действия, при травматическом повреждении сердца, включая кардиохирургические вмешательства, после дефибрилляции, при отторжении сердечного трансплантата, при кардиомиопатии, при хронических сердечной и почечной недостаточности, при гипертензии с выраженной гипертрофией левого желудочка, при острой легочной эмболии с дисфункцией правого желудочка. Таким образом, определение уровня тропонинов I, T при этих состояниях характеризует наличие провоспалительного цитокининдуцированного повреждения и энергетический дефицит.

Нормальный уровень тропонина T и I не исключает миокардит. Высокие уровни тропонина T имеют негативное прогностическое значение [62].

- Рекомендуется проведение исследования уровня МВ-фракции креатинкиназы в крови (КФК-МВ), определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови у всех пациентов с миокардитом в рамках первичного обследования в качестве дополнительных при диагностике миокардита [3, 15, 28, 49, 62, 68].

УУР C, УДД 5

Комментарии: в ряде публикаций отмечено повышение уровня АСТ при нормальном значении аланин-трансаминазы (АЛТ) у пациентов с миокардитом [4, 62, 74].

- Рекомендуется всем пациентам с подозрением на миокардит исследование уровня натрийуретических пептидов (мозгового натрийуретического пептида (BNP) и/или исследование уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови [3, 4, 15, 62, 63].

УУР C, УДД 4

Комментарии: Повышение уровня натрийуретических пептидов (мозгового натрийуретического пептида (BNP) и/или N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) является наиболее информативным маркером сердечной недостаточности. Повышение этих параметров отражает развитие сердечной недостаточности при миокардите, но, вместе с тем, не является специфичным и их нормальные значения не исключают наличие миокардита. Важным является определение этих показателей в динамике, для оценки эффективности терапии.

В педиатрической популяции роль аутокардиальных антител к кардиомиоцитам ![]() адренергическим рецепторам G3, сердечному миозину) в генезе и прогнозе миокардита и ДКМП изучена недостаточно. В небольшом исследовании повышенный уровень антител к сердечному миозину был выявлен как в момент дебюта заболевания или выздоровлении, так и при хронизации процесса. Повышенный титр аутоантител класса IgG, свидетельствует об аутоиммунном характере процесса, однако отсутствие повышенного титра не исключает миокардита, так как наличие воспалительного процесса в миокарде может развиваться без формирования аутоантител. Динамика титра аутоантител позволяет оценить эффективность проводимой иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии [62].

адренергическим рецепторам G3, сердечному миозину) в генезе и прогнозе миокардита и ДКМП изучена недостаточно. В небольшом исследовании повышенный уровень антител к сердечному миозину был выявлен как в момент дебюта заболевания или выздоровлении, так и при хронизации процесса. Повышенный титр аутоантител класса IgG, свидетельствует об аутоиммунном характере процесса, однако отсутствие повышенного титра не исключает миокардита, так как наличие воспалительного процесса в миокарде может развиваться без формирования аутоантител. Динамика титра аутоантител позволяет оценить эффективность проводимой иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии [62].

- Не рекомендуется в качестве рутинных проведение вирусологических исследований (с использованием серологических методов, методов молекулярной гибридизации) с целью верификации вирусных миокардитов или дифференциальной диагностики миокардитов [3, 4, 28].

УУР C, УДД 5

- Рекомендуется вирусологические исследования крови методами ПЦР (Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в крови методом ПЦР, качественное определение; Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в крови, качественное исследование; определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в крови, качественное исследование; определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование; определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в периферической крови, количественное исследование; определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование; определение ДНК аденовирусов (Adenovirus); определение ДНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное исследование; определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование; определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование в плазме крови (качественное и количественное исследование) при подозрении на наличие у пациента генерализованной вирусной инфекции с вовлечением миокарда в патологический процесс [3, 4, 57, 62, 63, 74].

УУР C, УДД 5

- Рекомендуется проведение молекулярно-биологического исследования слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus); молекулярно-биологического исследования слюны на вирус герпеса человека 6 типа (HHV6); молекулярно-биологическое исследование слюны на парвовирус B19 (Parvovirus B19). Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в слюне, качественное исследование; определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в слюне, количественное исследование; определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, качественное исследование; определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, количественное исследование; определение ДНК вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6) в слюне, количественное исследование при подозрении на наличие у пациента генерализованной вирусной инфекции с вовлечением миокарда в патологический процесс [3, 4, 57, 62, 63, 74].

УУР C, УДД 5

- Рекомендуется проведение молекулярно-биологического исследования мазков со слизистой оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus), определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой носоглотки методом ПЦР, определение РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой носоглотки методом ПЦР, определение РНК вируса гриппа C (Influenza virus C) в мазках со слизистой носоглотки методом ПЦР; определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory Syncytial virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР; определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР; определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование; определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование; определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование; определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование; определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование; определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование; определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование; определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование при подозрении на наличие у пациента генерализованной вирусной инфекции с вовлечением миокарда в патологический процесс [3, 4, 28, 57, 62, 63, 74].

УУР C, УДД 5

- Рекомендуется проведение молекулярно-биологического исследования мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus): определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное исследование; определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, количественное исследование при подозрении на наличие у пациента генерализованной вирусной инфекции с вовлечением миокарда в патологический процесс [3, 4, 57, 62, 63, 74].

УУР C, УДД 5

Комментарии: наиболее информативным является выявление вируса в биоптате миокарда методом ПЦР, однако, использование данного метода в реальной клинической практике значимо ограничено в связи с инвазивностью исследования [63].

Исследование биологических жидкостей (кровь, слюна, моча и т.д.) методом ПЦР может иметь диагностическое значение при подозрении на наличие у пациента генерализованной вирусной инфекции с вовлечением миокарда в патологический процесс, однако, положительный результат не является подтверждением наличия выявленного вируса в кардиомиоцитах.

Серологические маркеры вирусной инфекции, верифицированные в периферической крови пациента, не являются основанием для диагностического суждения о наличии вирусного миокардита.

Диагностическая значимость серологических методов лимитирована из-за высокой распространенности в популяции вирусов, вызывающих миокардит.

В общей популяции, в том числе и у здоровых людей, циркуляция IgG-антител к кардиотропным вирусам встречается часто и не сопровождается манифестом клиники вирусного миокардита [3, 4, 62, 74].

Проведение серологического тестирования может быть полезным в отдельных случаях, например, при подозрении на гепатит C, ВИЧ у пациентов высокого риска, болезнь Лайма, риккетсиоз в эндемичных районах [3, 28].

- Рекомендуется проведение анализа крови биохимического общетерапевтического с определением уровня натрия, калия, общего магния, общего кальция, хлоридов, глюкозы, мочевины и креатинина, активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы всем пациентам с подозрением на миокардит в рамках первичного обследования и в процессе динамического наблюдения [63, 71, 75, 76].

УУР C, УДД 5

- Рекомендуется исследование кислотно-основного состояния и газов крови всем пациентам с подозрением на миокардит в рамках первичного обследования и в процессе динамического наблюдения [63, 75].

УУР C, УДД 5

- Рекомендуется проведение общего (клинического) анализа мочи всем пациентам с подозрением на миокардит в рамках первичного обследования и в процессе динамического наблюдения [63, 75, 76].

УУР C, УДД 5

2.4 Инструментальные диагностические исследования

- Рекомендуется проведение прицельной рентгенографии органов грудной клетки всем пациентам с подозрением на миокардит [15, 62, 63].

УУР C, УДД 4

Комментарии: определяется увеличение размеров сердца. Характерно изменение конфигурации сердца (патологическое ремоделирование) со сглаженностью контуров и развитием сферичности ("шарообразности"), может определяться картина венозного застоя в легких, инфильтрации легочной ткани, умеренный плевральный выпот, признаки развития легочной гипертензии [3, 15, 62, 77 - 79].

Таблица 4. Норма кардиоторакального индекса у детей

Возраст

Средний КТИ

Станд. отклонение

Диапазон

0 - 3 недели

0,55

0,05

0,65 - 0,45

4 - 7 недель

0,58

0,06

0,70 - 0,46

1 год

0,53

0,04

0,61 - 0,45

1 - 2 года

0,49

0,60 - 0,39

2 - 6 лет

0,45

0,52 - 0,40

> 7 лет

< 0,50

0,50 - 0,40

- Рекомендуется регистрация электрокардиограммы в 12 отведениях и мониторирование электрокардиографических данных всем пациентам с подозрением на миокардит [2, 62, 63, 77].

УУР C, УДД 4

Комментарии: изменения на ЭКГ отмечаются практически у всех детей с миокардитом и имеют значительную вариабельность. Специфических ЭКГ-маркеров для диагностики миокардита нет [4, 38, 80].

Наиболее частыми из них являются синусовая тахикардия, изоэлектричный или отрицательный зубец T, изменения сегмента ST (как элевация, так и депрессия), удлинение интервала PR, снижение вольтажа QRS, появление патологических зубцов Q, расширение QRS, удлинение интервала QT [4, 38, 53, 77, 80].

Псевдоинфарктные изменения и выраженные признаки субэндокардиальной ишемии могут быть признаками коронариита.

У 50 - 60% детей регистрируются нарушения ритма в виде экстрасистолии, реже - различные виды тахикардии, синусовая брадикардия и нарушения АВ проведения, вплоть до развития полной АВ блокады, блокады ножек пучка Гиса (чаще левой ножки пучка Гиса).

Жизнеугрожающие нарушения ритма сердца (желудочковая тахикардия, трепетание предсердий, внезапно развившаяся полная АВ блокада, СССУ) регистрируются в 9,5% случаев.

Появление желудочковых аритмий, при выраженной дисфункции миокарда, атриовентрикулярных и внутрижелудочковых блокад прогностически неблагоприятно. Иногда аритмия может быть единственным проявлением миокардита. Миокардит следует всегда исключать у пациента с впервые возникшей полной АВ блокадой [2, 4, 62, 77, 79].

- Рекомендуется проведение эхокардиографии (ЭхоКГ) всем пациентам с подозрением на миокардит [61 - 63, 68].

УУР C, УДД 5

Комментарии: Эхокардиография - обязательный метод диагностики, который следует выполнять всем пациентам с подозрением на миокардит [61]. Эхокардиография позволяет оценить исходное состояние и последующую динамику систолической (глобальной и локальной) и диастолической функции желудочков, размеры камер сердца, толщину стенок, наличие регургитации на митральном и трикуспидальном клапанах, давление в легочной артерии, наличие перикардиального или плеврального выпота, внутриполостных тромбов [77].

На первом этапе диагностического поиска необходимо исключить ВПС, в том числе аномалию коронарных артерий, клапанные пороки сердца, гипертрофическую и рестриктивную кардиомиопатии [3, 5, 62, 77, 79].

Дисфункция левого желудочка может возникать без сопутствующей дилатации его полости.

У пациентов с молниеносной формой миокардита чаще имеет место утолщение стенок вследствие интерстициального отека миокарда, выраженная систолическая дисфункция и нормальные размеры левого желудочка по сравнению с пациентами с острым миокардитом.

Для острого миокардита характерна дилатация камер сердца при нормальной либо увеличенной (вследствие острого воспалительного отека) толщине стенок.

Такие параметры как размеры камер сердца, а также диаметр магистральных сосудов, толщина миокарда зависят от антропометрических данных пациента, а именно площади поверхности тела, и оцениваются в соответствии с z-score (норма +/- 2 z-score).

У всех пациентов необходимо проводить оценку правого желудочка: определение размеров и сократительной способности. Функциональные данные, полученные при применении тканевой допплерографии, TAPSE должны оцениваться в соответствии с возрастом пациента (норма +/- 2 z-score) [81, 82, 83].

У ряда пациентов с воспалительным процессом в миокарде значительное снижение функции правого желудочка было мощным предиктором летального исхода или необходимости трансплантации сердца [6]. Применение тканевой доплерографии, а также определение глобальной деформации ЛЖ (Global Longitudinal Strain - GLS LV) могут помочь обнаружить более тонкие изменения систолической и диастолической функции миокарда, которые коррелируют с данными, полученными при МРТ диагностике, в связи с чем рекомендовано использование данных методик при наличии технической возможности медицинской организации [83, 84, 85].

- Рекомендуется проведение магнитно-резонансной томографии сердца с контрастированием с использованием парамагнитных контрастных средств (АТХ V08CA) детям с подозрением на миокардит при стабильном состоянии с целью диагностики заболевания, при наличии в медицинской организации необходимого оборудования. При технической невозможности выполнения МРТ сердца с контрастированием с использованием ПМКС в условиях медицинского учреждения должна быть обсуждена маршрутизация пациента в другое медицинское учреждение для выполнения данного исследования [3, 4, 62, 63, 77, 86].

УУР C, УДД 4

Комментарии: магнитно-резонансная томография сердца с использованием ПМКС является малоинвазивным информативным методом визуализации очагов воспаления в миокарде, повреждения и некроза кардиомиоцитов и оценки морфометрических параметров сердца, имеющим высокую чувствительность для диагностики миокардита у детей (82%) [3, 4, 62, 77, 86].

В отличии от биопсии миокарда МРТ позволяет оценить весь миокард, а не только локальные участки, из которых проводился забор биоматериала [77].

В 2009 г. международным согласительным консенсусом (The International Consensus Group on CMR Diagnosis of Myocarditis) были утверждены и опубликованы критерии группы экспертов (Lake Louise Criteria - LLC), в которых были обозначены 3 главных МРТ-признака миокардиального воспаления:

- отек ткани миокарда, о котором свидетельствует удлинение времени T2 релаксации миокарда и/или повышение интенсивности сигнала на T2-взвешенных изображениях (глобальное увеличение интенсивности сигнала должно быть количественно определено отношением интенсивности сигнала миокарда к скелетным мышцам >= 2,0). При миокардите он может быть локальным или диффузным;

- гиперемия и отек миокарда, характеристикой которой является интенсивность сигнала раннего контрастного усиления после введения ПМКС, а именно, гадолиний-содержащего контрастного вещества (АТХ V08CA Парамагнитные контрастные средства) на T1-взвешенных изображениях (общий коэффициент увеличения интенсивности сигнала миокарда по сравнению со скелетными мышцами >= 4,0 или абсолютное увеличение сигнала от миокарда >= 45%), соответствует миокардиту в острый период воспаления;

- некроз/фиброз миокарда, на основании T1-взвешенных изображений с поздним накоплением ГСКВ (late gadolinium enchantment - LGE). Изображения должны быть получены как минимум через 5 минут после инъекции ГСКВ, минимум один фокус повреждения. Локализация изменений позволяет провести дифференциальный диагноз между ишемическим и неишемическим повреждением миокарда;

- наличие дисфункции ЛЖ или перикардиального выпота является дополнительным подтверждающим доказательством миокардита [87].

Если 2 из 3 этих критериев положительны, то миокардит может быть диагностирован с чувствительностью 74% и специфичностью 86%, если выполняется только визуализация с поздним накоплением ГСКВ (LGE), диагностическая точность составляет 68% [88].

Однако, результаты метаанализа, проведенные Wei S et al [89] и Kotanidis CP et al [90], показывают, что оценка критериев LLC или отдельных компонентов, по-видимому, имеет умеренную эффективность при диагностике миокардита в клинической практике, но может быть дополнительно улучшена с помощью добавления новых методов параметрического картирования.

К дополнительным критериям относятся T2 картирование отека миокарда, оценка нативных T1 изображений и оценка экстрацеллюлярного объема для выявления миокардиального воспаления [91]. T1-, T2-картирование и оценка экстрацеллюлярного объема предоставляет количественную информацию об изменениях магнитных свойств ткани, которые отражают изменения в составе ткани миокарда, что позволяет получить уникальную информацию и повысить диагностическую ценность МРТ у пациентов с подозрением на миокардит, обеспечивая дополнительную чувствительность и специфичность метода.

В исследованиях у взрослых при использовании расширенных критериев их чувствительность достигает 87,5%, а специфичность - 96,2%, у детей, соответственно, 83 - 91% и 74 - 96% [92, 93, 94].

Диагностическая точность МРТ сердца может варьировать в зависимости от клинической картины и степени некроза клеток у пациентов с острым миокардитом, подтвержденным данными биопсии миокарда [95].

- Рекомендуется выполнить магнитно-резонансную томографию сердца с контрастированием с использованием ПМКС в первые 2 - 3 недели от начала заболевания [28, 43, 91, 94].

УУР C, УДД 5

Комментарии: при очень раннем исследовании (в первые дни заболевания) и в фазе восстановления чувствительность метода будет ниже. В случае отсутствия эпизодов обострения миокардита отек уменьшается через 2 - 4 недели от начала болезни [28, 43, 91, 94].

- Рекомендуется оценить данные, полученные в ходе МРТ сердца с контрастированием с использованием ПМКС, выполненной пациенту с подозрением на миокардит, по критериям LLC, а при наличии технической возможности - и по дополнительным критериям (T1-, T2-картирование и оценка экстрацеллюлярного объема) [87 - 94].

УУР C, УДД 5

- Рекомендуется повторное проведение МРТ сердца с контрастированием с использованием ПМКС через 1 - 2 недели после первоначального исследования, если нет ни одного из критериев LLC, но симптомы появились недавно или существуют убедительные клинические доказательства воспаления миокарда [87].

УУР C, УДД 5

- Рекомендуется проводить магнитно-резонансную томографию сердца с контрастированием детям с миокардитом через 6 - 12 месяцев при стабильном состоянии пациента с целью выявления осложнений и предикторов неблагоприятного прогноза [28, 96, 97, 99].

УУР C, УДД 5

Комментарии: при катамнестическом наблюдении после перенесенного острого миокардита исследование выполняется через 6 - 12 месяцев [28]. Исчезновение отека наблюдается до 84% случаев, тогда как LGE обычно сохраняется (в 89% случаев), что может означать развитие заместительного фиброза [97].

Наличие в межжелудочковой перегородке интрамурального позднего контрастного усиления в сочетании с низкой ФВ ЛЖ являются предикторами неблагоприятного исхода [98].

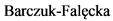

У пациентов с миокардитом, даже после улучшения клинической картины и нормализации уровня ферментов, может сохраняться, а иногда и увеличиваться объем LGE, что рассматривается как фактор риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [99].