"Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у детей"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА У ДЕТЕЙ

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9

Год утверждения (частота пересмотра): 2025

Пересмотр не позднее: 2027

ID: 287_3

Возрастная категория: Дети

Специальность:

Разработчик клинической рекомендации

Российская ассоциация эндокринологов

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Список сокращений

GADA - Glutamic Acid Decarboxylase Autoantibodies (аутоантитела к глутаматдекарбоксилазе)

IAA - Insulin Autoantibodies (аутоантитела к инсулину)

IA-2A - Insulinoma-Associated-2 Autoantibodies (аутоантитела к тирозинфосфотазе)

ICA - Islet Cell Cytoplasmic Autoantibodies (аутоантитела к структурам островковых клеток)

HbA1c - гликированный гемоглобин

HLA - Human Leukocyte Antigens (человеческий лейкоцитарный антиген)

ZnT8A - Zinc Transporter 8 Autoantibodies (аутоантитела к транспортеру цинка 8)

АГ - артериальная гипертензия

АД - артериальное давление

АПФ - ангиотензинпревращающий фермент

АТ - антитела

АТХ - анатомо-терапевтическо-химическая классификация

ВРС - вариабельность ритма сердца

ВВД - время выше целевого диапазона

ВНД - время ниже целевого диапазона

ВЦД - время в целевом диапазоне

ГК - глюкоза крови

ДЗН - диск зрительного нерва

ДКА - диабетический кетоацидоз

ДМО - диабетический макулярный отек

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота

ДН - диабетическая нефропатия

ДПП - диабетическая периферическая полинейропатия

ДР - диабетическая ретинопатия

ИМТ - индекс массы тела

ИДД - инсулин длительного действия (инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения)

ИКД - инсулин короткого действия (инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения)

ИСБД - инсулин сверхбыстрого действия (инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения)

ИСДД - инсулин сверхдлительного действия (инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения)

ИУКД - инсулин ультракороткого действия (инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения)

КАН - кардиоваскулярная форма автономной нейропатии

ЛПВП - липопротеины высокой плотности

ЛПНП - липопротеины низкой плотности

МИИ - множественные инъекции инсулина

МКБ 10 - международная классификация болезней 10-го пересмотра

МНН - международное непатентованное наименование

НМГ - непрерывное мониторирование глюкозы

НПИИ - непрерывная подкожная инфузия инсулина

НПХ - нейтральный протамин Хагедорна

НСД - неонатальный сахарный диабет

ПГТТ - пероральный глюкозотолерантный тест

рСКФ - расчетная скорость клубочковой фильтрации

СД - сахарный диабет

СД1 - сахарный диабет 1 типа

СД2 - сахарный диабет 2 типа

СКФ - скорость клубочковой фильтрации

УДД - уровень достоверности доказательств

УУР - уровень убедительности рекомендаций

ФМГ - флеш-мониторирование глюкозы

ЧСС - частота сердечных сокращений

ХБП - хроническая болезнь почек

ХЕ - хлебная единица

ЭКГ - электрокардиография

** - препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения

*** - входит в перечень медицинских изделий при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

# - лекарственный препарат для медицинского применения, используемый в несоответствии с показаниями к применению и противопоказаниями, способами применения и дозами, содержащимися в инструкции по применению лекарственного препарата

Термины и определения

С-пептид - полипептид, состоящий из 31 аминокислоты и образующийся при расщеплении проинсулина пептидазами.

Аутоиммунитет - появление антител в организме против собственных структур и тканей.

Аналоги инсулина - это форма инсулина, в которой произведены некоторые изменения в молекуле человеческого инсулина. Аналог действует так же, как инсулин, но с фармакокинетическими/фармакодинамическими различиями, которые могут давать преимущества.

Базальный режим инсулинотерапии - введение инсулина инсулиновой помпой в автоматическом режиме с заданной пользователем скоростью (постоянной или изменяющейся в течение суток) или введение пролонгированного инсулина.

Болюсы инсулина - дискретно вводимые пользователем инсулиновой помпы дозы инсулина, необходимые для поддержания гликемии после еды и для коррекции гипергликемии.

Вариабельность гликемии - показатель частоты, продолжительности и амплитуды изменений уровня глюкозы в крови за определенный период времени.

Гипергликемия - уровень глюкозы в крови выше нормальных значений.

Гипогликемия - уровень глюкозы в крови ниже нормальных значений.

Гликемия - концентрация глюкозы в крови.

Гликированный гемоглобин - показатель, который отражает средний уровень глюкозы в крови за последние 2 - 3 месяца.

Дислипидемия - нарушение физиологического соотношения липидов крови в виде повышения уровня триглицеридов и липопротеидов низкой плотности, снижения уровня липопротеидов высокой плотности.

Инсулин - гормон, в физиологических условиях секретируемый бета-клетками поджелудочной железы и регулирующий уровень глюкозы в крови, стимулируя поглощение глюкозы тканями.

Инсулиновая помпа - устройство для непрерывной подкожной инфузии инсулина. К инсулиновым помпам относятся следующие медицинские изделия: помпа инфузионная инсулиновая амбулаторная***, помпа инсулиновая инфузионная амбулаторная со встроенным глюкометром***.

Инфузионная система - одноразовый комплект медицинских изделий, через который осуществляется инфузия инсулина, состоящий из резервуара для инсулина, устанавливаемой подкожно канюли (тефлоновой или стальной), а также катетера, связывающего резервуар и канюлю.

Калькулятор болюса - математический алгоритм, позволяющий инсулиновой помпе рассчитать дозу болюса на еду и/или коррекцию гликемии, исходя из введенных пользователем показателей (количество углеводов в пище, гликемия) и на основе предустановленных индивидуальных коэффициентов (углеводный коэффициент, чувствительность к инсулину, целевая гликемия, время действия инсулина и др.).

Липодистрофия - патологическое изменение жировой ткани в местах инъекций инсулина.

Помпа инфузионная инсулиновая амбулаторная*** - см. инсулиновая помпа.

Помпа инсулиновая инфузионная амбулаторная со встроенным глюкометром*** - см. инсулиновая помпа.

Помповая инсулинотерапия - способ инсулинотерапии, осуществляемый путем непрерывной подкожной инфузии инсулина с помощью инсулиновой помпы.

Прандиальный инсулин - инсулин короткого действия, вводимый на прием пищи

Самоконтроль гликемии - самостоятельное определение глюкозы крови пациентами в домашних условиях с помощью глюкометра или система непрерывного мониторирования глюкозы.

Хлебная единица - количество продукта, содержащее 10 - 12 граммов углеводов.

Шприц-ручка - устройство для инъекций инсулина.

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группы заболеваний или состояний)

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Сахарный диабет (СД) - это большая группа сложных метаболических заболеваний, которая характеризуется хронической гипергликемией, обусловленной нарушением секреции или действия инсулина, или сочетанием этих нарушений. Нарушение секреции инсулина и/или снижение реакции тканей на инсулин в составе сложных гормональных процессов приводят к нарушению воздействия инсулина на ткани-мишени, что, в свою очередь, вызывает нарушения углеводного, жирового и белкового обмена. У одного и того же пациента могут одновременно наблюдаться нарушение секреции инсулина и нарушение его действия [1].

СД 1 типа (СД1) - заболевание, возникающее в результате аутоиммунной деструкции инсулинпродуцирующих  поджелудочной железы, с последующем развитием абсолютной инсулиновой недостаточности.

поджелудочной железы, с последующем развитием абсолютной инсулиновой недостаточности.

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

СД1 характеризуется хронической, иммуноопосредованной деструкцией  островков поджелудочной железы, которая приводит, в большинстве случаев, к абсолютному дефициту инсулина. Разрушение

островков поджелудочной железы, которая приводит, в большинстве случаев, к абсолютному дефициту инсулина. Разрушение  происходит с различной скоростью и становится клинически значимым при разрушении примерно 70 - 90%

происходит с различной скоростью и становится клинически значимым при разрушении примерно 70 - 90%  .

.

СД1 является многофакторным заболеванием, однако конкретные механизмы взаимодействия генетической предрасположенности, факторов окружающей среды, состояния иммунной системы, лежащие в основе СД1, остаются неясными.

Аутоиммунное разрушение  - сложный, многоэтапный процесс, в ходе которого активируется как клеточное, так и гуморальное звено иммунитета. В ответ на первичное повреждение

- сложный, многоэтапный процесс, в ходе которого активируется как клеточное, так и гуморальное звено иммунитета. В ответ на первичное повреждение  и выделение антигенов островки инфильтрируются аутореактивными Т-лимфоцитами, что вызывает аутоиммунную активацию и дальнейшее повреждение

и выделение антигенов островки инфильтрируются аутореактивными Т-лимфоцитами, что вызывает аутоиммунную активацию и дальнейшее повреждение  . По мере прогрессирования аутоиммунного процесса островки Лангерганса инфильтрируют моноциты и макрофаги, которые выделяют провоспалительные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6,

. По мере прогрессирования аутоиммунного процесса островки Лангерганса инфильтрируют моноциты и макрофаги, которые выделяют провоспалительные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6,  ) и свободные радикалы кислорода, оксида азота, гидроксильные радикалы. Цитокины индуцируют апоптоз - запрограммированную гибель трансформированных или здоровых клеток. Оксид азота и другие радикалы повреждают дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК)

) и свободные радикалы кислорода, оксида азота, гидроксильные радикалы. Цитокины индуцируют апоптоз - запрограммированную гибель трансформированных или здоровых клеток. Оксид азота и другие радикалы повреждают дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК)  . Учитывая низкую антиоксидантную ферментную защиту

. Учитывая низкую антиоксидантную ферментную защиту  , свободные радикалы вызывают денатурацию белков с деструкцией

, свободные радикалы вызывают денатурацию белков с деструкцией  .

.

Ассоциированные с СД1 аутоантитела (АТ) являются серологическими маркерами аутоиммунной деструкции  . К ним относятся АТ к глютаматдекарбоксилазе (GADA), к тирозинфосфатазе (IA-2A), к инсулину (IAA) и к транспортеру цинка 8 (ZnT8A). Имеется возрастная диссоциация в появлении этих АТ: IAA и GADA чаще обнаруживаются у детей в возрасте до 10 лет, в то время как IA2 и ZnT8A - в более старшем возрасте. Значение определения антител против островковых (ICA) как в прогнозировании СД1, так и в дифференциальной диагностике с другими типами СД, с появлением биохимических антител, снизилось, с учетом сложности стандартизации и выполнения исследования [2].

. К ним относятся АТ к глютаматдекарбоксилазе (GADA), к тирозинфосфатазе (IA-2A), к инсулину (IAA) и к транспортеру цинка 8 (ZnT8A). Имеется возрастная диссоциация в появлении этих АТ: IAA и GADA чаще обнаруживаются у детей в возрасте до 10 лет, в то время как IA2 и ZnT8A - в более старшем возрасте. Значение определения антител против островковых (ICA) как в прогнозировании СД1, так и в дифференциальной диагностике с другими типами СД, с появлением биохимических антител, снизилось, с учетом сложности стандартизации и выполнения исследования [2].

Подверженность развитию аутоиммунного СД1 определяется множеством генов: полногеномный поиск ассоциаций позволил выявить более 75 локусов, связанных с развитием СД1. При этом на долю главного комплекса гистосовместимости (HLA) приходится около 50% всех участвующих генетических систем [3]. В РФ наиболее сильными предрасполагающими гаплотипами HLA-DR и DQ генов являются [4-6]: DRB1*04-DQA1*03:01-DQB1*03:02, DRB1*04-DQA1*03:01-DQB1*03:04, гаплотипами среднего риска - DRB1*17(03)-DQA1*05:01-DQB1*02:01, DRB1*01-DQA1*01:01-DQB1*05:01, DRB1*16-DQA1*01:02-DQB1*05:02/4, защитными - DRB1*15-DQA1*01:02-DQB1*06:02/8, DRB1*13-DQA1*01:03-DQB1*06:02/8. Существуют генетические различия в отношении риска СД1 в различных популяциях, в том числе на территории РФ [7]. С ростом заболеваемости СД1 в ряде стран наблюдается уменьшение относительного вклада в развитие СД1 наиболее сильных генотипов HLA, что свидетельствует об увеличении роли факторов внешней среды.

Среди других генов самый высокий вклад в формирование подверженности к СД1 вносят гены INS, PTPN22 и IL2RA. Все они участвуют в формировании аутоиммуннитета в отношении островковых  .

.

Экологические триггеры (инфекционные, алиментарные или химические), инициирующие разрушение  , остаются неизвестными. Имеются данные о потенциальном влиянии на возникновение островкового аутоиммуннитета и/или СД1 в отношении энтеровирусной (вирус Коксаки) и ротавирусной инфекции, раннего введения глютена и смесей на основе цельного коровьего молока и др. Вместе с тем имеющихся данных недостаточно для формирования определенных профилактических рекомендаций.

, остаются неизвестными. Имеются данные о потенциальном влиянии на возникновение островкового аутоиммуннитета и/или СД1 в отношении энтеровирусной (вирус Коксаки) и ротавирусной инфекции, раннего введения глютена и смесей на основе цельного коровьего молока и др. Вместе с тем имеющихся данных недостаточно для формирования определенных профилактических рекомендаций.

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Согласно данным международной федерации сахарного диабета (IDF) на 2021 год, в мире общее число детей и подростков (до 19 лет) с СД1 составляет более 1,2 млн. человек из них более половины (54%) - дети до 15 лет. Заболеваемость СД1 растет с каждым годом и ежегодно заболевает более 108 тыс. детей в возрасте от 0 до 14 лет и более 41 тыс. подростков в возрасте от 15 до 19 лет [8].

СД1 является наиболее распространенным типом СД у детей и в большинстве стран мира на долю СД1 у детей приходится до 90% всех случаев диабета, в то время как среди всех возрастов распространенность СД1 составляет от 5 до 10% [9].

Заболеваемость СД1 у детей значительно варьирует в различных странах [9] от более чем 50 на 100 тыс. детского населения в Финляндии, до 2 - 3 случаев на 100 тыс. детского населения в странах Юго-Восточной Азии.

Пик заболеваемости приходится на период раннего пубертата и у девочек выявляется на 1 - 2 года раньше, чем у мальчиков. К концу пубертатного периода заболеваемость снижается для детей обоих полов.

Общая численность пациентов с СД1 в возрасте до 18 лет в Российской Федерации на 31.12.2023 г. составила 61 318 чел. (208 на 100 тыс. детского населения), заболеваемость 8 009 (28 на 100 тыс. детского населения). Распространенность СД1 в 2023 гг. у детей составила 177 на 100 тыс. детского населения, у подростков - 376 на 100 тыс. подросткового населения. Заболеваемость СД1 у детей в 2022 г. составила 27 на 100 тыс. детского населения, у подростков - 36 на 100 тыс. подросткового населения [10 - 15].

В большинстве стран, включая Россию, регистрируется нарастание заболеваемости СД1 в детском возрасте, особенно в развивающихся странах и странах с высоким экономическим ростом. В ряде стран наблюдается непропорционально высокое нарастание заболеваемости СД1 у детей в возрасте моложе 5 лет.

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

E10.1 - Инсулинзависимый сахарный диабет: с кетоацидозом;

E10.2 - Инсулинзависимый сахарный диабет: с поражениями почек;

E10.3 - Инсулинзависимый сахарный диабет: с поражениями глаз;

E10.4 - Инсулинзависимый сахарный диабет: с неврологическими осложнениями;

E10.5 - Инсулинзависимый сахарный диабет: с нарушениями периферического кровообращения;

E10.6 - Инсулинзависимый сахарный диабет: с другими уточненными осложнениями;

E10.7 - Инсулинзависимый сахарный диабет: с множественными осложнениями;

E10.8 - Инсулинзависимый сахарный диабет: с неуточненными осложнениями;

E10.9 - Инсулинзависимый сахарный диабет: без осложнений.

Пример формулировки диагноза: Сахарный диабет 1 типа: без осложнений (код по МКБ-10: E10.9).

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Классификация СД представлена в табл. 1.

Таблица 1. Этиологическая классификация сахарного диабета (ISPAD, 2022[16])

Тип СД

I. СД 1 типа

-

иммуноопосредованный (характеризуется наличием одного или более аутоиммунных маркеров)

-

идиопатический

II. СД 2 типа

-

с преимущественной инсулинорезистентностью и относительной инсулиновой недостаточностью

III. Другие специфические типы СД

-

Наиболее распространенные моногенные формы;

-

Генетические дефекты действия инсулина;

-

Болезни экзокринной функции поджелудочной железы;

-

Эндокринопатии;

-

СД, индуцированный приемом лекарственными препаратами или химическими веществами

-

Инфекции

-

Редкие формы иммунологически опосредованного СД

-

Другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся с СД

IV. Гестационный СД

Возникает во время беременности <a>

--------------------------------

<a> Кроме манифестного СД.

В отличие от утвержденной в Российской Федерации классификации МКБ-10, в отечественной и зарубежной практике используются термины СД 1 типа (вместо инсулинзависимый СД) и СД 2 типа (вместо инсулиннезависимый СД).

В 2019 г. ВОЗ опубликовала новую классификацию СД, в которой появились гибридные формы СД, неклассифицируемый СД [17]. В настоящее время Российская ассоциация эндокринологов рекомендует продолжать использовать классификацию ISPAD 2018 г., с учетом возможных сложностей кодирования по МКБ-10.

Понятие тяжести СД в формулировке диагноза исключено. Тяжесть СД определяется наличием осложнений, характеристика которых указана в диагнозе.

В связи с введением индивидуализированных целей терапии понятия компенсации, субкомпенсации и декомпенсации в формулировке диагноза у пациентов с СД нецелесообразны. После полной формулировки диагноза следует указать индивидуальный целевой уровень гликемического контроля (см. в разделе 3.1 Оценка и целевые показатели гликемического контроля).

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Клинические проявления СД1

Клиническая картина СД варьирует от неургентных проявлений до тяжелой дегидратации, ДКА вплоть до развития коматозного состояния (табл. 2). Скорость прогрессирования от первых клинических проявлений до развития ДКА различается у разных пациентов, от нескольких дней у детей первых лет жизни до нескольких месяцев у подростков.

После установления диагноза и начала инсулинотерапии СД1 имеет хроническое течение с периодами компенсации углеводного обмена и фазами декомпенсации с явлениями кетоза/ДКА или без них. Декомпенсация заболевания может быть обусловлена как нарушениями в контроле заболевания со стороны пациента (редкий контроль гликемии, несоблюдение рекомендаций по питанию и режиму инсулинотерапии), прекращению подачи инсулина при использовании инсулиновой помпы (к инсулиновым помпам относятся следующие медицинские изделия: помпа инфузионная инсулиновая амбулаторная***, помпа инсулиновая инфузионная амбулаторная со встроенным глюкометром***). по различным причинам, так и в следствие возникновения интеркуррентных заболеваний. При СД1 высок риск развития специфических микро- и макрососудистых осложнений.

Примерно у 80% детей с СД1 вскоре после начала инсулинотерапии наблюдается частичная ремиссия СД1 или "медовый месяц", продолжительность которого составляет от нескольких недель до полугода, редко - в течение года и больше. Ремиссия СД является временной и не означает излечения СД1. Полная ремиссия - прекращение введения инсулина без ухудшения показателей гликемии. Частичная ремиссия - потребность в инсулине составляет менее 0,5 ЕД/кг массы тела, а уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) в крови менее 7%.

Таблица 2. Клинические проявления сахарного диабета

Неургентные проявления:

Ургентные проявления:

-

Полидипсия, полиурия

-

Тяжелая дегидратация (сухость кожных покровов и слизистых, сниженный тургор кожи, "запавшие глаза")

-

Энурез

-

Прогрессирующая потеря массы тела, у детей 1-го года жизни - необъяснимое отсутствие прибавки массы тела

-

Многократная рвота

-

Дыхание Куссмауля - равномерное редкое дыхание с глубоким шумным вдохом и усиленным выдохом

-

Рецидивирующие кожные инфекции

-

Запах ацетона в выдыхаемом воздухе

-

Слабость, утомляемость

-

Вульвит, баланит

-

Расстройство сознания (дезориентация, прекоматозное или, реже, коматозное состояние

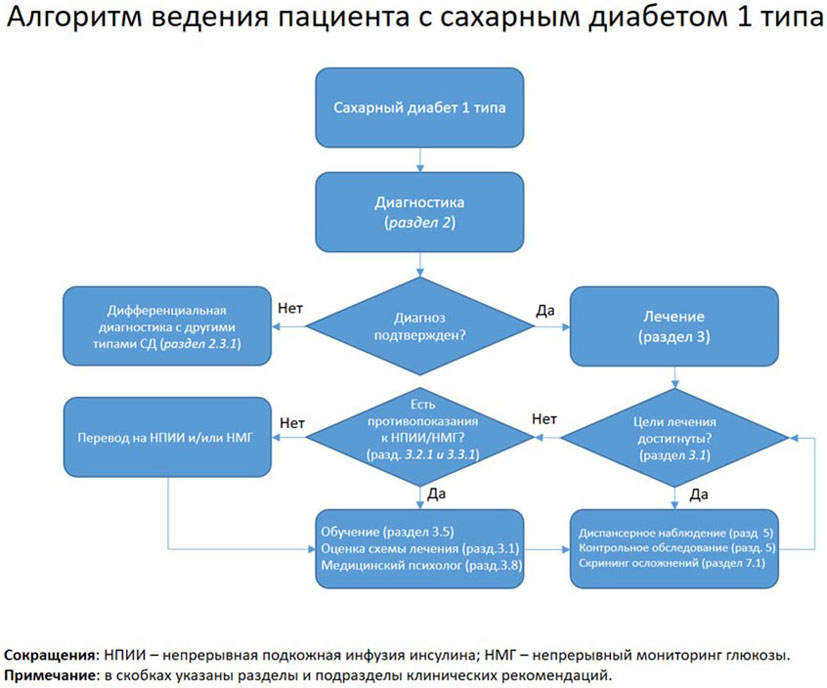

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза/состояния: Диагноз СД1 устанавливается на основании патогномоничных данных:

1) анамнестические данные и жалобы: полиурия, полидипсия, потеря массы тела и др. см. табл. 2 (могут отсутствовать на доклинической стадии);

2) лабораторные исследования:

a. Уровень гликемии и/или HbA1c, соответствующие критериям СД (табл. 3). При этом доклиническая стадия характеризуется нормальными показателями гликемии или начальными нарушениями углеводного обмена (см. "Стадии СД1");

b. ДКА и/или повышенный уровень кетонов в крови/моче (может отсутствовать на доклинической стадии);

c. Наличие одного или более островковых аутоантител, ассоциированных с СД1, подтверждает диагноз СД1. При этом полное отсутствие аутоантител не исключает наличие СД1 (идиопатический).

Таблица 3. Критерии установления сахарного диабета (ISPAD, 2022 [16]).

I. Классические симптомы СД или гипергликемического кетоацидотического состояния в сочетании с концентрацией глюкозы в плазме венозной крови ![]() 11,1 ммоль/л (случайное определение)

11,1 ммоль/л (случайное определение)

или

II. Уровень глюкозы в плазме венозной крови натощак ![]() 7,0 ммоль/л.

7,0 ммоль/л.

(Состояние натощак определяется как отсутствие потребления калорий в течение, по крайней мере, 8 ч.) <a>

или

III. Уровень глюкозы в плазме венозной крови через 2 ч после нагрузки ![]() 11,1 ммоль/л при проведении перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) <a>

11,1 ммоль/л при проведении перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) <a>

или

IV. HbA1c ![]() 6,5% <b>.

6,5% <b>.

--------------------------------

<a> При отсутствии явной гипергликемии диагноз СД, поставленный на основании этих критериев, необходимо подтверждать повторными тестами.

<b> Уровень менее 6,5% не исключает возможности диагностики СД по уровню глюкозы. Роль самого по себе HbA1c в диагностике СД1 у детей до конца неясна.

В соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения, которых придерживается Российская ассоциация эндокринологов, нормальный уровень глюкозы в плазме венозной крови натощак < 6,1 ммоль/л, через 2 ч после нагрузки < 7,8 ммоль/л при проведении ПГТТ. Промежуточными стадиями в процессе прогрессирования нарушений углеводного обмена от нормального гомеостаза глюкозы до клинического СД1 являются: нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ) и нарушенная гликемия натощак (НГН). Данные состояния не являются самостоятельными нозологическими единицами, а расцениваются как "предиабет" [16, 18], что отражает высокий риск развития клинической стадии СД.

НТГ и НГН - не взаимозаменяемые понятия, так как представляют собой разные уровни нарушения регуляции глюкозы: базального метаболизма и динамического ответа на стандартизированную нагрузку глюкозой.

Критерии диагностики НТГ и НГН [19]:

- НГН определяется как уровень глюкозы в плазме венозной крови натощак ![]() 6,1 и < 7,0 ммоль/л;

6,1 и < 7,0 ммоль/л;

- НТГ определяется как уровень глюкозы в плазме венозной крови через 2 ч после нагрузки ![]() 7,8 < 11,1 ммоль/л при проведении ПГТТ.

7,8 < 11,1 ммоль/л при проведении ПГТТ.

Стадии СД1

Результаты проспективных исследований у лиц с повышенным риском развития СД1 показали, что заболевание представляет собой неразрывный процесс, который последовательно прогрессирует через различные идентифицируемые стадии до появления клинических симптомов, что позволило выделить несколько стадий СД1 [20] (табл. 4):

Стадия 1: Аутоиммунный процесс/Нормогликемия/Отсутствие клинических проявлений. Первая стадия характеризуется наличием признаков  аутоиммунного процесса, определяемого по наличию двух или более аутоантител. При этом показатели гликемии не превышают норму, а клинические проявления СД отсутствуют. Длительность первой стадии может составлять месяцы или годы. В проспективных исследованиях, у детей из групп высокого риска развития СД1 5-летний риск симптоматического заболевания составляет приблизительно 44%, а 10- и 15-летний - 70% и 85%, соответственно [21].

аутоиммунного процесса, определяемого по наличию двух или более аутоантител. При этом показатели гликемии не превышают норму, а клинические проявления СД отсутствуют. Длительность первой стадии может составлять месяцы или годы. В проспективных исследованиях, у детей из групп высокого риска развития СД1 5-летний риск симптоматического заболевания составляет приблизительно 44%, а 10- и 15-летний - 70% и 85%, соответственно [21].

Стадия 2: Аутоиммунный процесс/Дисгликемия/Отсутствие клинических проявлений. На второй стадии СД1 к признакам  аутоиммунного процесса, определяемого по наличию двух или более положительных титров аутоантител присоединяются нарушения углеводного обмена. На этой стадии 5-летний риск развития клинического СД1 составляет примерно 75%, а риск на протяжении жизни приближается к 100% [3].

аутоиммунного процесса, определяемого по наличию двух или более положительных титров аутоантител присоединяются нарушения углеводного обмена. На этой стадии 5-летний риск развития клинического СД1 составляет примерно 75%, а риск на протяжении жизни приближается к 100% [3].

Стадия 3: Аутоиммунный процесс/Гипергликемия/Клинический СД1. Третья стадия представляет собой манифестацию СД1 с характерным уровнем гликемии и классической клинической картиной, которая может включать полиурию, полидипсию, потерю массы тела и др. Иногда третью стадию разделяют на стадии 3 и 4, в зависимости от наличия или отсутствия клинических проявлений СД1.

На сегодняшний день наличие множественных островковых антител (два или более) считается абсолютным признаком возникновения со временем клинической стадии СД1.

Таблица 4. Критерии стадий сахарного диабета 1 типа [22, 23].

Стадия СД1

Статус островковых АТ

Гликемический статус

Симптомы

Потребность в инсулинотерапии

1-я стадия

> 2 типов AA

Нормогликемия:

Симптомы отсутствуют

Не требуется

-

- ГПН < 6,1 ммоль/л

-

- 120-мин. ПГТТ:

< 7,8 ммоль/л

-

- HbA1C < 5,7%

2-я стадия

> 2 типов AA

Дисгликемия (наличие как минимум 2х критериев или соответствие одному и тому же критерию в 2 разных момента времени в течение 12 месяцев):

Симптомы отсутствуют

Не требуется

-

ГПН 6,1 - 6,9 ммоль/л

-

120-мин. ПГТТ: 7,8 - 11,0 ммоль/л

-

Значения при ПГТТ ![]() 11,1 ммоль/л через 30, 60 и 90 мин

11,1 ммоль/л через 30, 60 и 90 мин

-

HbA1C 5,7 - 6,4% или повышение HbA1C на > 10%

3-я стадия

> 1 типа AA

Стойкая гипергликемия в сочетании с симптомами или без них, выявленная и подтвержденная по 1 или нескольким критериям (см. табл. 3).

Могут включать:

- полиурию;

- полидипсию;

- снижение массы тела;

- утомляемость;

- ДКА

Инсулинотерапия, в зависимости от гликемического статуса

2.1 Жалобы и анамнез

Характерными для СД1 жалобами в дебюте заболевания являются жажда, учащенное мочеиспускание с явлениями ночного и дневного недержания мочи у детей раннего возраста, снижение массы тела или необъяснимое отсутствие прибавки массы тела (у детей грудного возраста), слабость, утомляемость, повторяющиеся кожные инфекции, воспалительные заболевания наружных половых органов.

При появлении данных жалоб развитие ДКА возможно в сроки от нескольких дней до нескольких месяцев. Клиническими симптомами ДКА являются сухость кожных покровов и слизистых, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, рвота, расстройство сознания, вплоть до коматозного состояния, равномерное редкое дыхание с глубоким шумным вдохом и усиленным выдохом (дыхание Куссмауля) [24].

2.2 Физикальное обследование

Специального физикального обследования для диагностики СД1 не предусмотрено. Физикальное обследование для диагностики осложнений СД1 представлено в соответствующем разделе.

2.3 Лабораторные диагностические исследования

- Рекомендуется исследование уровня глюкозы в крови в лабораторных условиях у пациентов с клиническими проявлениями СД и/или гипергликемией для диагностики СД1 [9].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии:

- Не рекомендуется исследование уровня глюкозы в крови с помощью глюкометров для диагностики СД1, так как глюкометры не обладают достаточной точностью для убедительной постановки диагноза и могут привести к ошибкам при диагностике;

- В отсутствии симптомов диагностика СД1 не может основываться только на однократном измерении гликемии. Если есть сомнения в диагнозе, может потребоваться продолжительное наблюдение с исследованием уровня глюкозы в крови натощак и/или уровня глюкозы в крови через 2 часа после еды и/или проведение ПГТТ;

- Гипергликемия, определенная в условиях стресса, на фоне острой инфекции, травмы, хирургического вмешательства, нарушения дыхательной функции, проблем с кровообращением и т.п., может быть транзиторной и требовать лечения, но сама по себе не указывает на наличие СД.

- Рекомендуется проведение повторного исследования уровня глюкозы в крови в лабораторных условиях и/или ПГТТ при отсутствии клинических симптомов СД у пациентов с гипергликемией для диагностики СД1 [9, 19].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: ПГТТ не должен проводиться, если СД1 можно диагностировать с помощью показателей гликемии натощак, постпрандиально или в течение дня.

Правила проведения ПГТТ:

ПГТТ следует проводить утром на фоне не менее чем 3-дневного неограниченного питания и обычной физической активности. Тесту должно предшествовать ночное голодание в течение 8 - 10 часов (можно пить воду). Последний вечерний прием пищи должен содержать 30 - 50 г углеводов. После забора крови натощак испытуемый должен не более чем за 5 мин выпить раствор #декстрозы** из расчета 1,75 г безводной #декстрозы** (1,925 г моногидрата #декстрозы**) на кг массы тела, но не более 75 г (82,5 г), растворенных в 250 - 300 мл воды [16]. В процессе теста не разрешается курение. Через 2 часа осуществляется повторный забор крови.

Для предотвращения гликолиза и ошибочных результатов определение концентрации глюкозы проводится сразу после взятия крови, или кровь должна быть центрифугирована сразу после взятия, или храниться при температуре 0 - 4 °C, или быть взята в пробирку с консервантом (фторид натрия).

ПГТТ не проводится:

- на фоне острого заболевания;

- на фоне кратковременного приема препаратов, повышающих уровень гликемии.

- Рекомендуется исследование уровня HbA1c в крови в лабораторных условиях у пациентов с клиническими проявлениями СД и/или гипергликемией для диагностики СД1 [9].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии:

- Исследование уровня HbA1c должно проводиться методами (оборудование и наборы), сертифицированными NGSP и стандартизированными по Diabetes Control and Complications Trial (DCCT);

- Значительное расхождение показателей HbA1c с уровнем глюкозы в крови может быть обусловлено наличием различных вариантов гемоглобина (гемоглобинопатия) у пациента, что влияет на результат, получаемый рядом методов и в этом случае следует использовать альтернативный метод определения HbA1c.

- В условиях, влияющих на продолжительность жизни эритроцитов (железодефицитная, серповидно-клеточная анемия, беременность, гемодиализ, недавняя кровопотеря или переливание, или терапия эритропоэтином и др.), для диагностики СД1 следует использовать только исследование уровня глюкозы в плазме крови.

- Рекомендуется обнаружение кетоновых тел в моче или крови у пациентов с клиническими проявлениями СД и/или гипергликемией для диагностики степени нарушения углеводного обмена [9].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: При значительном повышении кетоновых тел в крови или моче может потребоваться безотлагательное лечение, ребенок должен быть направлен к врачу-детскому эндокринологу в тот же день в связи с высоким риском развития ДКА.

- Рекомендуется проведение ПГТТ и/или исследование уровня глюкозы и HbA1c в крови в лабораторных условиях у пациентов имеющих множественные островковые АТ (2 и более АТ) без клинических симптомов СД1 для определения стадии СД1 [20, 25].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: Исследование островковых АТ является высоко чувствительным и специфичным маркером аутоиммунного процесса при СД1 [20, 25]. Ранняя диагностика позволяет предотвратить острую манифестацию СД1, снизить риск ДКА (до 90%), а также улучшает метаболические исходы при манифестации и в отдаленном периоде.

Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствуют единые рекомендации и подходы по раннему выявлению (скринингу) СД1 в отношении целевой популяции, времени и частоты его проведения. Определение содержания АТ к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови может быть рассмотрено у лиц с высоким риском развития СД1: родственники первой степени родства пациентов с СД1 (сибсы, родители, дети). Это особенно актуально в случае наличия нескольких близких родственников с СД1, где риски заболевания могут доходить до 50%. Высокая чувствительность (80%) может быть достигнута при проведении скрининга у детей в возрасте 2 и 6 лет.

В зависимости от степени нарушений углеводного обмена может быть определена стадия СД1 (см раздел 1.6). При наличии доклинической стадии СД1 (1 и 2 стадия) целесообразно рассмотреть вопрос о наблюдении пациента врачом-детским эндокринологом с оценкой степени нарушений углеводного обмена на основании ПГТТ, НвА1с или исследования глюкозы в крови натощак каждые 6 - 12 месяцев, в зависимости от стадии, возраста и уровня АТ. Заболевание прогрессирует быстрее у детей более раннего возраста, при наличии более высокого уровня или большего количества АТ, что может потребовать более частого наблюдения.

- C целью диагностики СД1 на доклинических стадиях и предупреждения ДКА детям, которые имеют родственника первой степени родства с СД1, рекомендовано определение содержания АТ к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови (АТ к глутаматдекарбоксилазе - GADA; АТ к тирозинфосфатазе - IA-2A; АТ к транспортеру цинка 8 - ZnT8, АТ к инсулину в крови - IAA, АТ к структурам островковых клеток - ICA) [26 - 29].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 3)

Комментарий: Выявление и наблюдение за детьми с доклиническими стадиями СД1 типа способствует снижению риска развития ДКА. Острые последствия ДКА включают повышенный риск смерти, развитие осложнений и госпитализации, что обуславливает существенные отрицательные последствия для пациентов, членов их семьи и системы здравоохранения [30, 31]. ДКА в дебюте 3-й стадии СД1 может иметь долгосрочные последствия, включая нейрокогнитивный дефицит, повышенный риск рецидива ДКА и риск гипогликемий, неудовлетворительный гликемический контроль (по данным исследований, в течение 15 лет), что повышает риск развития микрососудистых и макрососудистых осложнений, смертности и снижения продолжительности жизни [26, 32, 33]. Кроме того, диагностика доклинических стадий СД1 дает детям и/или их родителям, больше времени для приобретения знаний и навыков о жизни с данным заболеванием, а также может снизить тревожность и стресс, связанные с началом клинических проявлений СД1 [26, 29]. Другим аспектом раннего выявления СД1 является потенциальная возможность профилактики заболевания. К настоящему времени известно несколько иммунотерапевтических препаратов, показавших свою эффективность в отношении сохранения (замедления снижения) остаточной секреции С-пептида. Вместе с тем, учитывая, что клиническая стадия СД1 характеризуется значительным снижением функциональных резервов бета-клеток, предпринимаются усилия, направленные на более раннюю терапию заболевания - на первой и второй стадии СД1. В частности, на сегодняшний день препарат теплизумаб (анти-CD3 моноклональные антитела) одобрен регулирующим органом (FDA, США) для использования с целью замедления прогрессирования СД1 до клинической стадии (стадия 3) СД1 [34, 35].

2.3.1 Лабораторные диагностические исследования, проводимые в целях дифференциальной диагностики

- Рекомендуется определение содержания АТ к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови (АТ к глутаматдекарбоксилазе - GADA; АТ к тирозинфосфатазе - IA-2A; АТ к транспортеру цинка 8 - ZnT8, АТ к инсулину в крови - IAA, АТ к структурам островковых клеток - ICA) у пациентов с СД для дифференциальной диагностики и подтверждения СД1 в сомнительных случаях [36, 37].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 3)

Комментарии: Наличие одного или более островковых аутоантител подтверждает диагноз СД1. Отсутствие аутоантител полностью не исключает СД1 (т.н. идиопатический СД1), но может являться основанием для дообследования. Учитывая возможность наличия других типов СД, необходимо рассмотреть вопрос о проведении молекулярно-генетического исследования у детей при отсутствии АТ, ассоциированных с СД1 и [16]:

- Наличием СД в семье с аутосомно-доминантным типом наследования;

- Возрастом манифестации менее 12 месяцев и особенно первые 6 месяцев жизни;

- Умеренной гипергликемией натощак (5,5 - 8,5 ммоль/л), особенно в младшем возрасте, без ожирения, асимптоматической;

- Длительным "медовым месяцем" свыше 1 года или необычно низкой потребностью в инсулине (менее 0,5 Ед/кг/сут) при длительности СД более года;

- Ассоциированными состояниями, такими как глухота, атрофия диска зрительных нервов, или синдромальные формы (митохондриальные болезни).

Для дифференциальной диагностики СД1 с моногенными формами СД возможно использование специализированных алгоритмов определения риска ("калькуляторов риска") для принятия решения о целесообразности генетического исследования [38].

- Рекомендуется исследование уровня С-пептида в крови натощак или при стимуляции и/или исследование уровня инсулина плазмы крови у пациентов с диагностированным СД для дифференциальной диагностики СД1 с другими типами СД [39].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: Повышенный уровень С-пептида/инсулина не характерен для СД1 через 12 - 14 месяцев от начала заболевания, определяемый уровень С-пептида не характерен для СД1 через 5 лет от начала заболевания.

2.4 Инструментальные диагностические исследования

Специальных инструментальных диагностических исследований для диагностики СД1 не предусмотрено. Инструментальные диагностические исследования для диагностики осложнений и сопутствующей патологии СД1 представлены в соответствующем разделе.

2.5 Иные диагностические исследования

Не применяется.

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

Лечение СД1 у детей складывается из следующих основных компонентов:

- инсулинотерапия;

- обучение самоконтролю и проведение его в домашних условиях;

- питание;

- физические нагрузки;

- психологическая помощь.

3.1 Оценка и целевые показатели гликемического контроля

- Рекомендуется исследование уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) в крови c каждые три месяца у всех пациентов с СД1 с целью оценки гликемического контроля и эффективности проводимого лечения [40, 41].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

- Рекомендуется использование амбулаторного гликемического профиля и стандартизированных показателей непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), включая время в диапазонах (время в целевом диапазоне, время выше целевого диапазона, время ниже целевого диапазона), у пациентов с СД1 для оценки гликемического контроля и проводимой терапии в дополнение к HbA1c (табл. 5) [42].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии:

Таблица 5. Стандартизованные показатели непрерывного мониторирования глюкозы для клинического применения у детей с сахарным диабетом 1 типа

Показатель

Целевое значение

Основные

Количество дней ношения устройства НМГ

![]() 14 дней

14 дней

Доля времени с активным устройством НМГ

![]() 70%

70%

Среднее значение уровня глюкозы

-

Время в целевом диапазоне (ВЦД): % измерений и время в диапазоне 3,9 - 10,0 ммоль/л

> 70%

> 16 ч 48 м

Время ниже целевого диапазона (ВНД): % измерений и время в диапазоне < 3,9 ммоль/л (Уровень 1) <b>

< 4%

< 1 ч

Время выше целевого диапазона (ВВД): % измерений и время в диапазоне > 10,0 ммоль/л (Уровень 1) <a>

< 25%

< 6 ч

Дополнительные

Индикатор контроля уровня глюкозы (Glucose management indicator [GMI])

-

Коэффициент вариабельности уровня глюкозы

![]() 36%

36%

Время выше целевого диапазона: % измерений и время в диапазоне > 13,9 ммоль/л (Уровень 2)

< 5%

< 1 ч 12 м

Время ниже целевого диапазона: % измерений и время в диапазоне < 3,0 ммоль/л (Уровень 2)

< 1%

< 15 м

--------------------------------

<a> Включая значения > 13,9 ммоль/л.

<b> Включая значения < 3,0 ммоль/л.

- Рекомендуется достижение и поддержание HbA1c на уровне < 7,0% у пациентов с СД1 для снижения риска развития и прогрессирования хронических осложнений СД1 (табл. 6) [43, 44].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 3)

Комментарии:

Таблица 6. Целевой уровень HbA1c и гликемии у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа (адапт. ISPAD 2024 [45, 46])

Уровень глюкозы крови

Основной целевой уровень

4,0 - 10,0 ммоль/л

Натощак/перед едой/перед сном <*>/ночью <*>

4,0 - 8,0 ммоль/л

Через 2 часа после еды

4,0 - 10,0 ммоль/л <**>

НbА1с

< 7,0% (< 53 ммоль/моль)

--------------------------------

<*> При необходимости перед сном и ночью могут быть определены более высокие уровни в пределах диапазона 4,0 - 10,0 ммоль/л;

<**> Через 1 - 2 часа после начала приема пищи.

Последние данные свидетельствуют о том, что снижении целевого уровня HbA1c на индивидуальном и популяционном уровне приводят к снижению среднего HbA1c без увеличения частоты тяжелой гипогликемии и гипогликемической комы, даже у детей с HbA1c менее 7% [47].

- Рекомендуется при оценке гликемического контроля по стандартизированным показателям НМГ/амбулаторному гликемическому профилю, в дополнение к HbA1c достижение и поддержание времени в целевом диапазоне на уровне > 70% и времени ниже целевого диапазона < 4%, у пациентов с СД1 для снижения риска развития и прогрессирования микрососудистых осложнений СД1 [48, 49].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 3)

- Рекомендуется индивидуализированный подход при выборе целевых уровней гликемического контроля у пациентов с СД1, ориентируясь на достижение более низкого уровня HbA1c с целью снижения необоснованного риска тяжелой гипогликемии, частых эпизодов легкой гипогликемии и сохранения качества жизни ребенка и родителей [41].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: Выбор целевого показателя HbA1c необходимо всегда рассматривать как компромисс между риском развития гипо- и гипергликемии и их последствиями, ожидаемой пользой снижения риска в отношении обусловленных СД1 острых и хронических осложнений, предпочтений пациента и приверженности пациента терапии.

Целевые уровни глюкозы и HbA1c должны быть индивидуализированы для каждого пациента [50]:

- HbA1c < 6,5% (< 48 ммоль/моль) рекомендуется в период частичной ремиссии (медового месяца) и в случае использования НМГ или систем автоматического введения инсулина в сочетании с необходимым уровнем обучения и наблюдения. Такой целевой уровень целесообразен только при отсутствии необоснованного риска тяжелой гипогликемии и снижения качества жизни ребенка и родителей;

- Более высокий уровень HbA1c (< 7,5%) целесообразен у детей, которые не могут сообщить о симптомах гипогликемии, с нарушением восприятия гипогликемии или тяжелой гипогликемией в анамнезе.

Необходимыми условиями достижения целевого уровня гликемического контроля является:

- Регулярное исследование (контроль) уровня гликированного гемоглобина (HbA1) в крови;

- Использование НМГ или регулярный контроль гликемии не менее 6 раз в сутки;

- Регулярная оценка и коррекция лечения.

3.2 Инсулинотерапия

Заместительная инсулинотерапия на сегодняшний день является основным и неотъемлемым компонентом и единственным медикаментозным методом лечения СД1 у детей.

Во всех возрастных группах основной целью инсулинотерапии является достижение и поддержание близкого к физиологическому уровня инсулинемии и оптимальный гликемический контроль.

- Рекомендуется проведение заместительной инсулинотерапии человеческими генно-инженерными препаратами инсулина и их аналогами (табл. 7) у пациентов с СД1 для эффективного и безопасного достижения целевых показателей гликемического контроля [51 - 64].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарий:

Таблица 7. Виды и профиль действия препаратов инсулина

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)

Вид инсулина

Международное непатентованное наименование (МНН)

Начало действия (ч)

Пик действия (ч)

Длительность действия (ч)

Возрастные ограничения

Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения

Сверхбыстрого действия (аналоги инсулина человека), ИСБД

Инсулин аспарт** (имеющий в составе вспомогательные вещества: никотинамид <a> и аргинин <a>) [65, 66]

5 - 10 минут

1 - 3

3 - 5

Старше 1 года

Ультракороткого действия (аналоги инсулина человека), ИУКД

Инсулин аспарт** [59, 62]

10 - 20 минут

1 - 3

3 - 5

Старше 1 года

Инсулин глулизин** [53, 54]

Старше 6 лет

Инсулин лизпро** 100 ЕД/мл [54 - 56, 58]

Нет

Короткого действия, ИКД

Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный** [55, 56]

0,5 - 1

2 - 4

5 - 8

Нет

Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения

Средней продолжительности действия (НПХ-инсулины)

Инсулин-изофан человеческий генно-инженерный** [51, 52, 64]

2 - 4

4 - 12

12 - 24

Нет

Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения

Длительного действия (аналоги инсулина человека), ИДД

Инсулин гларгин** 100 ЕД/мл [51, 52]

2-4

8-12

22-24

Старше 2 лет

Инсулин детемир** [61, 63, 64]

1-2

4-7

20-24

Старше 1 года

Сверхдлительного действия (аналоги инсулина человека), ИСДД

Инсулин гларгин** 300 ЕД/мл [67]

2-6

Не выражен

30-36

С 6 лет и старше

Инсулин деглудек** [60 - 62]

0,5-1,5

Не выражен

Более 42

Старше 1 года

Инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения

Комбинация ИСДД и ИУКД (аналоги инсулина человека)

инсулин деглудек + инсулин аспарт** [59]

Такие же, как у инсулинов аспарт и деглудек, т.е. в комбинации они действуют раздельно

Старше 2 лет

Дозы препаратов инсулина и схема введения подбирается индивидуально для каждого пациента исходя из возраста, профиля действия инсулина, индивидуальной переносимости и пр. на основании данных гликемического контроля (показателей гликемии и уровня HbA1c). Дозы препаратов инсулина и схема их введения может значительно варьировать между пациентами с СД1, в том числе в период ремиссии дозы препаратов инсулина могут быть минимальными, вплоть до полной отмены (полная ремиссия СД1) на определенное время, однако окончательное решение о схеме и дозах зависит строго от показателей гликемии и уровня HbA1c.

В реальной клинической практике перевод с одного препарата инсулина и его аналогов на другой происходит достаточно часто. При переводе пациента с одного инсулина на другой необходимо соблюдать следующий алгоритм требований для наилучшего обеспечения безопасности пациента [68]:

1. В случае разных МНН.

- Перевод с одного препарата инсулина и его аналогов на другой должен осуществляться строго по медицинским показаниям, только при участии врача, требует более частого самоконтроля уровня глюкозы, обучения пациента и коррекции дозы вновь назначенного инсулина.

- Перевод может быть осуществлен с одного препарата инсулина и его аналогов на другой как в рамках одной группы по АТХ-классификации, так и со сменой АТХ-группы (например, перевод с человеческого инсулина на аналог инсулина и наоборот).

2. В случае одного и того же МНН.

- Перевод пациентов с одного инсулина и его аналогов на другой с подтвержденной взаимозаменяемостью (т.е. подтвержденной биоэквивалентностью в отношении фармакокинетики, фармакодинамики и безопасности действия), как правило, не требует более частого самоконтроля уровня глюкозы, обучения пациента и коррекции дозы вновь назначенного инсулина.

- Перевод пациентов с одного инсулина и его аналогов на другой в рамках одного МНН, но с разной фармакокинетикой и фармакодинамикой должен осуществляться по правилам, указанным для препаратов с разными МНН.

3. В случае развития нежелательных явлений как при назначении инсулинотерапии, так и переводе с одного препарата инсулина и его аналогов на другой, к которым относятся ухудшение гликемического контроля, существенное изменение потребности/дозы инсулина, развитие аллергических реакций, обязательно сообщение в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

4. Решение о переводе с одного препарата инсулина и его аналогов на другой принимает врач с учетом актуальной инструкции по применению.

- Рекомендуется начинать инсулинотерапию как можно раньше (в течение 6 часов при наличии кетонурии/кетонемии) у пациентов с впервые диагностированным СД1 для предотвращения развития ДКА [69].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарий: При наличии клинических проявлений ДКА необходимо проведение диагностических и лечебных мероприятий в соответствии с разделом Диабетический кетоацидоз.

- Рекомендуется введение инсулина и его аналогов в интенсифицированном режиме путем множественных инъекций инсулина (МИИ) или путем непрерывной подкожной инфузии инсулина (НПИИ) с помощью инсулиновой помпы у всех пациентов с СД1 с целью снижения риска развития микро- и макрососудистых сосудистых осложнений СД1 [70 - 72, 72, 73].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: Несмотря на то, что данные об эффективности интенсифицированной инсулинотерапии в отношении риска микро- и макрососудитсых осложнений СД1 были получены у подростков и взрослых, нет никаких оснований предполагать, что эти данные не могут распространяться на детей.

- Рекомендуется индивидуализация и адаптация инсулинотерапии (вид инсулина и его аналогов, схема инсулинотерапии/настройки инсулиновой помпы) в зависимости от профиля гликемии у пациентов с СД1 с целью оптимизации гликемического контроля [69].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарий: Независимо от метода инсулинотерапии и режима инъекций инсулина пациент и члены семьи должны пройти обучение, соответствующее возрасту, зрелости и индивидуальным потребностям ребенка и семьи.

- Рекомендуется использование ИУКД и ИСБД в качестве препаратов выбора у пациентов с СД1 (табл. 7) с целью снижения риска гипогликемии [74].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 1)

- Рекомендуется использование ИДД и ИСДД в качестве препаратов выбора аналогов (табл. 7) у пациентов с СД1 с целью снижения уровня HbA1c и риска гипогликемии [51, 52, 59, 63, 64, 75].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 2)

- Рекомендуется использовать иглы для инсулиновых шприц-ручек и инсулиновых шприцев длиной не более 6 мм у пациентов с СД1 для минимизации риска в/м введения [76 - 78].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 3)

Комментарии: Инъекции инсулина 4-мм иглами для инсулиновых шприц-ручек нужно делать под углом 90°, независимо от возраста, пола, ИМТ. У детей в возрасте 6 лет и младше, а также при использовании игл для инсулиновых шприц-ручек длиной > 4 мм или инсулиновых шприцев, необходимо формирование кожной складки и/или угла наклона 45°, чтобы избежать в/м введения.

- Не рекомендуется применение инсулиновых шприцев у детей с СД1 младше 6 лет из-за высокого риска в/м инъекций [78 - 82].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

- Рекомендуется однократное использование игл для инсулиновых шприц-ручек и инсулиновых шприцев у пациентов с СД1 для обеспечения инфекционной безопасности и профилактики липодистрофий [76, 78, 83].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: Согласно инструкции к инсулиновым шприц-ручкам, иглы должны использоваться однократно.

- Рекомендуется регулярно (не реже 1 раза в 6 месяцев) проводить визуальный осмотр и пальпацию мест инъекций и оценивать навыки инъекций инсулина у пациентов с СД1, получающих инсулинотерапию, с целью снижения риска формирования липодистрофии [78, 81].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарий: Пациенты с СД1 и их родители должны научиться самостоятельно осматривать места инъекций и распознавать липодистрофии.

- Рекомендуется при каждой инъекции менять место введения, использовать большие области для введения инсулина у пациентов с СД1, получающих инсулинотерапию, с целью предотвращения образования липодистрофии [69,78].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

- Не рекомендуется введение инсулина в область липодистрофии у пациентов с СД1, получающих инсулинотерапию, для предупреждения нарушения всасывания инсулина и вариабельности гликемии [69, 78].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

3.2.1 Помповая инсулинотерапия

Помповая инсулинотерапия или НПИИ - современный метод инсулинотерапии, позволяющий лучше всего имитировать физиологический профиль инсулинемии. В режиме НПИИ инсулин вводится подкожно, непрерывно путем предварительно запрограммированной базальной скорости и введением отдельных болюсов на приемы пищи и в случае гипергликемии.

- Рекомендуется применение инсулиновых помп у пациентов с СД1 независимо от возраста с целью улучшения показателей гликемического контроля [84, 85].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 1)

Комментарии: Применение НПИИ способствует эффективному и безопасному достижению целевого уровня HbA1c, снижению частоты гипогликемии, снижение вариабельности гликемии [84 - 86]. Использование дополнительных функций и возможностей, таких как автоматический калькулятор болюса, временная базальная скорость и считывание данных с инсулиновой помпы, способствует лучшим показателям гликемии [87 - 92]. При этом наибольшей эффективностью в отношении снижения уровня HbA1c без учащения эпизодов гипогликемии над МИИ и традиционным самоконтролем обладает помповая инсулинотерапия, дополненная НМГ [86, 93]. Кроме того, в настоящее время существуют инсулиновые помпы с функцией прекращения (в том числе предиктивного) подачи инсулина в случае гипогликемии, что способствует сокращению частоты, продолжительности и выраженности эпизодов гипогликемии [94 - 96].

Следует отметить, что НПИИ с помощью инсулиновой помпы является альтернативным методом введения инсулина и при необходимости (наличие противопоказаний, отсутствии возможности и др.) инсулинотерапия может проводиться в режиме МИИ.

Применение помповой инсулинотерапии может быть рассмотрено у пациентов при:

- HbA1c выше индивидуального целевого показателя на фоне интенсифицированной инсулинотерапии;

- Тяжелые гипогликемии (![]() 1 раза за последний год), в том числе вследствие сниженной чувствительности к гипогликемиям;

1 раза за последний год), в том числе вследствие сниженной чувствительности к гипогликемиям;

- Частые эпизоды легкой гипогликемии;

- Высокая вариабельность гликемии независимо от уровня HbA1c;

- Выраженный феномен "утренней зари";

- Наличие микрососудистых осложнений или факторов риска их развития;

- Необходимость введения малых доз инсулина;

- Значительное снижение качества жизни в связи с необходимостью/боязнью инъекций инсулина.

- Не рекомендуется применение инсулиновых помп у пациентов с СД1 при недостаточном уровне знаний/контроле СД, недостаточной эффективности/безопасности и приверженности НПИИ, что может привести к развитию угрожающих для жизни состояний, а именно - острого ДКА [97, 8].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: Проведение помповой инсулинотерапии нецелесообразно в следующих условиях:

- Отказ пациента и/или законного представителя от НПИИ;

- Отсутствие возможности/способности пациента или законного представителя проводить процедуры, связанные с контролем СД и инсулиновой помпой включая: регулярный самоконтроль глюкозы, оценку углеводов пищи, введение инсулина, регулярную замену инфузионного набора и др.;

- Наличие психосоциальных проблем в семье пациента, препятствующие обучению или способные привести к неадекватному обращению с прибором, в том числе наркотическая зависимость и алкоголизм;

- Недостижение индивидуальных целевых показателей гликемического контроля и/или отсутствие значимого (более 0,5%) снижения уровня HbA1c в течение одного года после инициации помповой инсулинотерапии;

- Учащение эпизодов ДКА и тяжелой гипогликемии на фоне НПИИ;

- Индивидуальная плохая переносимость НПИИ: выраженные кожные реакции, частые окклюзии инфузионной системы или другие нежелательные явления, связанные с методом и препятствующие его использованию.

- Рекомендуется применять инсулиновые помпы у пациентов с СД1 в условия, позволяющих обеспечить надлежащее обучение и наблюдение пациента с целью эффективного использования данного метода и предотвращения острых осложнений помповой инсулинотерапии [97, 98].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: Применение помповой инсулинотерапии целесообразно при соблюдении следующих условий:

- Перед переводом пациента на НПИИ необходима консультация специалиста для обсуждения основных аспектов помповой инсулинотерапии и готовности пациента, выбора инсулиновой помпы;

- Пациент обладает достаточными навыками интенсифицированной инсулинотерапии, обучен принципам самоконтроля;

- Для эффективного и безопасного использования инициация НПИИ, обучение пациента и его дальнейшее наблюдение должно проводиться в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих в штате необходимых квалифицированных специалистов, обладающих достаточным опытом и навыками в помповой инсулинотерапии;

- Периодическое считывание информации с инсулиновых помп с целью структурированного представления и анализа полученных данных.

- Рекомендуется использование калькуляторов болюса у пациентов с СД1 на помповой инсулинотерапии с целью достижения лучших показателей гликемического контроля [99].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: Применение калькуляторов болюса помогает определить необходимые дозы инсулина на еду и коррекцию гликемии, что способствует улучшению показателей гликемического контроля, поэтому должно рекомендоваться к использованию пациентами.

3.3 Мониторинг глюкозы

- Рекомендуется регулярное исследование (контроль) уровня глюкозы в крови с использованием глюкометров или исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования с использованием НМГ в реальном времени или ФМГ у пациентов с СД1 с целью достижения оптимального гликемического контроля и снижения риска осложнений СД1 [100 - 105].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 3)

Комментарии: Контроль уровня глюкозы проводится с использованием глюкометров или систем НМГ (см. раздел 3.3.1). В домашних условиях используются индивидуальные глюкометры. В настоящее время существуют глюкометры с настройкой индивидуального целевого диапазона гликемии, а также глюкометры с функцией беспроводной передачи данных об уровне глюкозы медицинским специалистам, родственникам или в установленное на смартфон пациента специальное приложение для использования при дистанционном наблюдении.

Индивидуальные глюкометры должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 15197-2015 по аналитической и клинической точности. При уровне глюкозы плазмы крови < 5,6 ммоль/л 95% измерений должны отклоняться от эталонного анализатора не более чем на ![]() 0,8 ммоль/л, при уровне глюкозы плазмы крови

0,8 ммоль/л, при уровне глюкозы плазмы крови ![]() 5,6 ммоль/л 95% измерений должны отклоняться от эталонного анализатора не более чем на

5,6 ммоль/л 95% измерений должны отклоняться от эталонного анализатора не более чем на ![]() 15%.

15%.

В условиях медицинских организаций, помимо лабораторных анализаторов, необходимо использовать системы контроля и анализаторы уровня глюкозы в крови (глюкометры) для профессионального применения (согласно инструкции по применению - многопользовательские, госпитальные), обладающими более высокой точностью измерения по сравнению с индивидуальными глюкометрами и выдерживающие многократные циклы дезинфекции в соответствии с хорошо валидированными методами, представленными производителем.

- Рекомендуется измерение глюкозы крови (ГК) глюкометром с частотой не менее 6 раз в сутки у пациентов с СД1 с целью оптимизации самоконтроля и инсулинотерапии, снижения риска осложнений, улучшения показателей гликемического контроля [100, 101].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 3)

Комментарии: Пациентам с СД1 может быть рекомендовано самостоятельное измерение ГК в следующее время:

- перед основными приемами пищи и через 2 - 3 часа после еды;

- перед сном, при пробуждении и ночью;

- при физических нагрузках;

- при подозрении на гипогликемию и после ее купирования;

- во время интеркуррентных заболеваний.

Рекомендуемое время и частота измерения ГК глюкометром должны быть индивидуализированы для каждого пациента с целью достижения оптимального гликемического контроля.

- Рекомендуется исследование уровня глюкозы в крови глюкометром не менее 4 раз в сутки при использовании НМГ в реальном времени и не менее 2 раз в сутки при использовании система Flash мониторинга глюкозы (ФМГ) у пациентов с СД1 с целью оценки точности данных и/или калибровки [106 - 110].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 3)

Комментарии: Рост точности измерений в современных системах НМГ позволяет значительно сократить частоту традиционного самоконтроля глюкометром в пользу использования данных НМГ (см. раздел 3.3.1).

- Рекомендуется оценка гликемического профиля у пациентов с СД1 с целью коррекции проводимого лечения на основании данных показателей [41].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: Пациентам или законным представителям должно быть рекомендовано фиксировать в дневниках самоконтроля данные с указанием даты и времени о показателях ГК, дозах инсулина, принятых углеводах, эпизодах гипо- и гипергликемии и других состояниях (болезнь, физические нагрузки и др.). Данные самоконтроля должны регулярно анализироваться пациентами и родителями, а также необходимы при проведении визитов к лечащему врачу для своевременной оценки и коррекции проводимого лечения.

С учетом большого объема информации, накапливаемого в процессе использования, и возникающими трудностями в их наглядной интерпретации специалистами, периодическое считывание данных с медицинских изделий (НМГ, инсулиновые помпы, глюкометры) с последующим анализом, с использованием специализированного программного обеспечения способствует лучшему гликемическому контролю [92].

3.3.1 Непрерывный мониторинг глюкозы

Системы НМГ регистрируют уровень глюкозы в интерстициальной жидкости непрерывно с частотой 5 - 15 минут с помощью устанавливаемых подкожно электродов (сенсоров). Доступные в настоящее время системы НМГ могут быть условно разделены на три категории: 1) НМГ в "слепом" режиме или т.н. профессиональное НМГ; 2) НМГ в реальном времени; 3) периодически сканируемое/просматриваемое НМГ (или ФМГ); 4) комбинированный НМГ (ФМГ второго поколения)

Особенностью систем НМГ в "слепом" режиме является ретроспективный характер получаемых за короткий промежуток времени данных. Основным назначением данного метода является объективная оценка показателей НМГ (время в диапазонах), выявление скрытых эпизодов гипо-/гипергликемий с целью коррекции проводимого лечения, а также обучение пациентов. В настоящее время НМГ в "слепом" режиме в Российской Федерации не представлены.

Особенностью систем НМГ в реальном времени является наличие сигналов тревоги, которые активируются при достижении пороговых значений глюкозы, прогнозировании этих значений, а также при достижении порогового уровня скорости изменения уровня глюкозы.

Система ФМГ первого поколения не отображает данные об уровне глюкозы автоматически, а только при т.н. "сканировании" - приближении на короткое расстояние сканера или смартфона к датчику системы. ФМГ предоставляет информацию о текущем уровне глюкозы, тенденции (направления и скорости) изменения глюкозы, график глюкозы за последнее и предыдущее время. Комбинированный НМГ (второе поколение ФМГ) представляет собой систему мониторирования в реальном времени с автоматическим отображением данных об уровне глюкозы и обновлением данных на смартфоне пациента с частотой 1 раз в минуту, без необходимости в рутинном использовании глюкометра пациентами для выполнения калибровок и принятия решений, например, расчета дозы инсулина, дополненный также ФМГ с возможностью для пациентов осуществлять сканирование датчика в случае потери связи.

Большинство систем НМГ передают данные об уровне глюкозы непосредственно на смартфон, откуда они могут быть сохранены на сервере в сети Интернет и использованы для удаленного мониторинга. Удаленный мониторинг может проводиться как родителями/родственниками ребенка, так и медицинскими работниками в рамках телемедицинского консультирования и наблюдения и имеет положительное влияние на качество жизни, психосоциальные показатели и гликемический контроль [111 - 113].

Отдельные системы НМГ требуют т.н. калибровки, то есть внесения данных об уровне глюкозы в капиллярной крови. В то же время новые системы уже имеют т.н. "заводскую калибровку", когда проведение ручной калибровки (измерение глюкозы глюкометром) не требуется.

Отдельные системы НМГ могут быть рекомендованы для т.н. не адъювантного (самостоятельного) применения, то есть для принятия терапевтических решений (например, расчета доз инсулина, при купировании гипогликемии и др.) без необходимости подтверждения с помощью глюкометра. При использовании таких систем необходимость использования глюкометра меньше по сравнению с системами без таких показаний [106 - 110]. ФМГ первого поколения может быть использован вместо глюкометра для принятия клинических решений за исключением отдельных случаев (гипогликемии, быстрого изменения ГК или если симптомы не соответствуют показателям системы). Система ФМГ второго поколения может быть использована вместо глюкометра для принятия клинических решений, за исключением ситуаций, когда симптомы не соответствуют показателям системы или ожиданиям.

В то же время, пациенты, использующие НМГ должны иметь доступ к самоконтролю ГК для калибровки (при необходимости), во время запуска датчика/сенсора, при потере связи с НМГ, и в любых ситуациях согласно рекомендациям производителя системы НМГ. Таким образом, самоконтроль гликемии продолжает оставаться необходимым при лечении СД1.

Преимуществами НМГ в реальном времени и ФМГ является снижение HbA1c и увеличение ВЦД, снижение частоты гипогликемии и ВНД, снижение вариабельности глюкозы [103, 104, 107, 114, 115]. Эффективность НМГ во многом определяется частотой использования сенсора, с минимально необходимым временем использования (или активностью датчика) не менее 60% [116]. При использовании ФМГ эффективность в отношении гликемического контроля (HbA1c и ВЦД) также определяется регулярностью сканирования датчика, с оптимальной частотой 11 - 15 раз в сутки [117 - 119].

- Рекомендуется применение НМГ у детей с СД1 с целью снижения HbA1c, уменьшения вариабельности гликемии, увеличения ВЦД, уменьшения ВНД, снижения риска гипогликемии [103 - 105, 120].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: Выбор системы НМГ может определяться индивидуальными предпочтениями пациента, а также возможностями или ограничениями конкретной системы (необходимость калибровки, длительность использования сенсора, сигналы тревоги и др.).

Применение НМГ следует рассмотреть у пациентов в следующих случаях:

- HbA1c и/или ВЦД выше индивидуального целевого показателя;

- Частые эпизоды легкой гипогликемии;

- Тяжелые гипогликемии (![]() 1 раза за последний год);

1 раза за последний год);

- Высокая вариабельность гликемии независимо от уровня HbA1c;

- Снижение качества жизни в связи с необходимостью проведения регулярного самоконтроля ГК;

- Рекомендуется применение НМГ с функцией сигналов тревоги у детей с СД1, которые не могут сообщить о симптомах гипо- или гипергликемии (например, дети младшего возраста) и у детей с нарушением восприятия гипогликемии для снижения риска гипогликемии [121 - 123].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

- Не рекомендуется применение НМГ у пациентов с СД1 при недостаточной эффективности/безопасности и приверженности НМГ с целью снижения рисков острых осложнений СД1 [97, 98].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: Применение НМГ в реальном времени или ФМГ нецелесообразно в следующих условиях:

- Отказ пациента или законного представителя от НМГ;

- Отсутствие возможности и способности пациента и/или законного представителя активно использовать НМГ, проводить регулярный самоконтроль и выполнять рекомендации лечащего врача;

- Индивидуальная непереносимость НМГ: выраженные кожные реакции или другие нежелательные явления, связанные с методом и препятствующие его использованию;

- Недостаточное использование НМГ (< 60% времени и/или частота сканирования менее 6 раз в сутки).

- Рекомендуется применение НМГ у пациентов с СД1 в условиях, позволяющих обеспечить надлежащую эффективность, обучение и наблюдение пациента, с целью снижения рисков острых осложнений СД1 [97, 98].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: Применение НМГ целесообразно в следующих условиях:

- Перед переводом пациента на НМГ необходима консультация специалиста для обсуждения основных аспектов НМГ и готовности пациента, выбора системы НМГ;

- Пациент обладает достаточными навыками интенсифицированной инсулинотерапии, обучен принципам самоконтроля;

- Для эффективного и безопасного использования инициация НМГ, обучение пациента и его дальнейшее наблюдение должны проводиться в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих в штате необходимых квалифицированных специалистов, обладающие достаточным опытом и навыками в НМГ;

- Периодическое считывание информации с систем НМГ и глюкометров с целью структурированного анализа полученных данных, в том числе с использованием амбулаторного гликемического профиля.

- Рекомендуется использование данных НМГ при проведении телемедицинского консультирования для улучшения показателей гликемического контроля у пациентов с СД1 использующих НМГ [111 - 113].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 3)

Комментарии: НМГ - это полезный инструмент для облегчения обмена данными в режиме реального времени в контексте телемедицины. Медицинский работник может легко просмотреть и интерпретировать данные об уровне глюкозы, чтобы скорректировать терапию во время телемедицинских консультаций.

3.4 Помповая инсулинотерапия с непрерывным мониторингом глюкозы

Интеграция НМГ и инсулиновой помпы в единую систему позволяет автоматически изменять подачу инсулина по данным сенсора - метод, так же называемый "помповой инсулинотерапией с обратной связью". Возможны различные варианты управления введением инсулина по данным НМГ, которые могут использоваться отдельно или дополнять друг друга: остановка подачи инсулина непосредственно при достижении гипогликемического порога, предиктивная остановка подачи инсулина до достижения гипогликемического порога, автоматическое дозирование базального инсулина, автоматическое дозирование болюсного инсулина при гипергликемии и др.

Системы, имеющие в своем составе инсулиновую помпу, НМГ и алгоритм управления, которые автоматически управляют подачей инсулина в базальном и болюсном режимах (полностью или частично), называются "системами автоматического введения инсулина" или "замкнутым контуром".

- Рекомендуется применение помповой инсулинотерапии, дополненной НМГ с функцией предиктивной остановки подачи инсулина при гипогликемии, у пациентов с СД1 для снижения частоты легкой и тяжелой гипогликемии [95, 96, 124 - 127].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: Остановка введения инсулина помпой происходит автоматически в случае достижения или прогноза (предиктивно) достижения нижнего гликемического порога (устанавливаемого врачом или пациентом) по данным НМГ. Подача инсулина автоматически возобновится через 120 минут или в случае роста уровня глюкозы. По сравнению с традиционной помповой терапией и помповой терапией дополненной НМГ, предиктивная остановка подачи инсулина способствует снижению риска гипогликемии на 30 - 50%.

- Рекомендуется применение систем автоматического введения инсулина у пациентов с СД1 для снижения HbA1c и увеличения ВЦД [128 - 132].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: Системы автоматического введения инсулина способствуют увеличению ВЦД на 10 - 15% (3,9 - 10 ммоль/л) и снижению HbA1c на 0,3 - 0,7% по сравнению с традиционной помповой терапией, помповой терапией, дополненной НМГ и помповой терапией с предиктивной остановкой подачи инсулина.

3.5 Обучение

Обучение является необходимым элементом успешного лечения и контроля СД, которое должно быть доступно для всех детей с СД1 и их родителей [98].

- Рекомендуется организация и регулярное проведение "Школ для пациентов с сахарным диабетом" для детей с СД1 и их родителей от момента диагностики заболевания и на всем его протяжении для достижения и поддержания целевого гликемического контроля и психосоциальных целей лечения [133].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: Цели и задачи обучения должны быть конкретизированы в соответствии с актуальным состоянием пациента. Обучение должно быть адаптировано для каждого человека в соответствии с возрастом, длительностью СД, образу жизни, способности к обучению и др. Обучение должно быть непрерывным, в "Школу для пациентов с сахарным диабетом" направляются пациенты, не проходившие обучения (первичный цикл), или уже прошедшие обучение (повторные циклы), для поддержания уровня знаний и мотивации или при появлении новых терапевтических целей и технологий.

- Рекомендуется для обучения пациентов с СД1 использовать специально разработанные структурированные программы, адресованные конкретному пациенту: СД1 на режиме многократных инъекций, СД1 на помповой инсулинотерапии - с целью улучшения и поддержания показателей гликемического контроля [133, 134].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: Обучение может проводиться как в индивидуальном порядке, так и в группах пациентов. Содержание обучающих программ должно соответствовать принятым стандартам диагностики и лечения СД, а их структура - учитывать основные принципы педагогики. Программы подразумевают строго практическую направленность и доступность для восприятия. Обязательные разделы обучающих программ:

- общие сведения о СД;

- инсулинотерапия;

- питание;

- самоконтроль гликемии;

- физическая активность;

- гипогликемия.