"Клинические рекомендации "Атипичный гемолитико-уремический синдром"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

АТИПИЧНЫЙ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: N08.2, D59.3, M31.1, N17.0, N17.1

Год утверждения (частота пересмотра): 2025

Пересмотр не позднее: 2027

ID: 550_3

Возрастная категория: Взрослые

Специальность:

Разработчик клинической рекомендации

Ассоциация нефрологов

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Список сокращений

аГУС - атипичный гемолитико-уремический синдром

АПК - альтернативный путь активации комплемента

АТIII - антитромбин III (наименование услуги согласно Приказу Минздрава России от 13.10.2017 N 804н: "Определение активности антитромбина III в крови")

АФС - антифосфолипидный синдром

Б-ГУС - ГУС-ассоциированный с беременностью

ГУС - гемолитико-уремический синдром

ДВС - диссеминированное внутрисосудистое свертывание

ЛДГ - лактатдегидрогеназа (наименование услуги согласно Приказу Минздрава России от 13.10.2017 N 804н: "Определение активности лактатдегидрогеназы в крови")

МАГА - микроангиопатическая гемолитическая анемия

МАК (C5b-9) - мембраноатакующий комплекс

ОПП - острое повреждение почек

ПО - плазмообмен (наименование услуги согласно Приказу Минздрава России от 13.10.2017 N 804н: "Плазмообмен")

СЗП - свежезамороженная плазма

СКВ - системная красная волчанка

ТВ - тромбиновое время (наименование услуги согласно Приказу Минздрава России от 13.10.2017 N 804н: "Определение тромбинового времени в крови")

ТМА - тромботическая микроангиопатия

ТТП - тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

ХБП - хроническая болезнь почек

ЦНС - центральная нервная система

CFH - фактор H комплемента

CKD-EPI - формула для расчета скорости клубочковой фильтрации (CKD-Epidemiology Collaboration 2009)

STEC-ГУС - типичный гемолитико-уремический синдром

THBD - тромбомодулин

Термины и определения

Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) - системное заболевание из группы тромботических микроангиопатий с прогрессирующим течением и неблагоприятным прогнозом, в основе которого лежит неконтролируемая активация альтернативного пути комплемента наследственной или приобретенной природы, приводящая к генерализованному тромбообразованию в сосудах микроциркуляторного русла.

Комплемент-опосредованная тромботическая микроангиопатия - тромботическая микроангиопатия, вызванная гиперактивацией альтернативного пути комплемента вследствие нарушения регуляции, обусловленной мутациями генов белков-регуляторов или аутоантителами к фактору комплемента H - основному регуляторному протеину альтернативного пути комплемента. Синоним: аГУС.

Комплемент-блокирующая терапия - терапия, направленная на подавление активности системы комплемента и способствующая тем самым прекращению процессов микроциркуляторного тромбообразования. В настоящих клинических рекомендациях - осуществляется с помощью двух препаратов - экулизумаб** и равулизумаб.

Микроангиопатический гемолиз - внутрисосудистый неиммунный (Кумбс-негативный) механический гемолиз в результате повреждения эритроцитов при циркуляции в суженных сосудах микроциркуляции за счет тромбов и отека эндотелия.

Тромботическая микроангиопатия - клинико-морфологический синдром, характеризующий особый тип поражения сосудов микроциркуляторного русла, в основе которого лежит повреждение эндотелия с последующим тромбообразованием.

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура - системная форма тромботической микроангиопатии, обусловленная сверхкрупными мультимерами фактора фон Виллебранда вследствие приобретенного (аутоантитела) или наследственного (мутации гена) дефицита ADAMTS13.

ADAMTS13 - металлопротеаза, расщепляющая сверхкрупные мультимеры фактора фон Виллебранда, диагностический маркер тромботической тромбоцитопенической пурпуры.

STEC-ГУС - инфекционно-опосредованный гемолитико-уремический синдром, развивающийся вследствие инфицирования шига-токсин продуцирующими бактериями: энтерогеморрагической или энтероаггрегативной E.coli или Shigella dysenteriae I типа. Синоним: типичный гемолитико-уремический синдром.

CFH (фактор H комплемента) - основной регуляторный фактор альтернативного пути комплемента, контролирующий его активность.

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группы заболеваний или состояний)

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) - это системное заболевание из группы тромботических микроангиопатий (ТМА) с прогрессирующим течением и неблагоприятным прогнозом, в основе которого лежит неконтролируемая активация альтернативного пути комплемента (АПК) наследственной или приобретенной природы, приводящая к генерализованному тромбообразованию в сосудах микроциркуляторного русла [1, 2].

ТМА - гетерогенная группа синдромов/заболеваний, имеющих сходный клинико-морфологический фенотип [1 - 4]. Клинически ТМА проявляется тромбоцитопенией потребления, микроангиопатической гемолитической анемией (механический гемолиз), лихорадкой и ишемическим поражением различных органов, главным образом, почек и центральной нервной системы (ЦНС). Гистологическая картина острой ТМА представлена отеком эндотелиальных клеток с их отслойкой от базальной мембраны, расширением субэндотелиального пространства с накоплением в нем аморфного мембраноподобного материала и образованием тромбов, содержащих тромбоциты и фибрин, и нередко вызывающих полную окклюзию просвета сосуда.

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

аГУС обусловлен генетическими нарушениями или, реже, аутоиммунными реакциями, приводящими к патологии системы комплемента, что послужило основанием для появления термина "комплемент-опосредованная ТМА", который является синонимом термина "аГУС". В большинстве случаев аГУС ассоциирован с генетически обусловленными дефектами регуляции АПК, результатом чего является его хроническая неконтролируемая активация [1, 5]. Кроме того, почти у 20% пациентов, преимущественно детей, выявляют аутоантитела к фактору H комплемента (CFH) - основному регуляторному протеину АПК, наличие которых приводит к тем же последствиям, что и его мутации. "Антительный" аГУС склонен к частому рецидивированию [1, 6, 7]. У пациентов с аГУС могут быть идентифицированы следующие дефекты, приводящие к избыточной активации АПК [6 - 9]:

- Мутации генов регуляторных белков комплемента, нарушающие их функции (loss-of-function): CFH (фактор H), CFI (фактор I), MCP (мембранный кофакторный протеин), THBD (тромбомодулин). Среди всех мутаций, ассоциированных с развитием аГУС, мутации гена CFH обнаруживают наиболее часто (около 30% случаев).

- Мутации генов фактора B (CFB) и C3 компонента комплемента, обеспечивающие значительное нарастание их активности (gain-of-function).

- Антитела к CFH и ассоциированная с ними делеция в генах CFH-связанных белков - CFHR1, CFHR3 или CFHR4 [8, 10].

Помимо генетического или приобретенного дефекта в системе комплемента к развитию аГУС могут приводить также мутации в генах, относящихся к свертывающей системе крови: THBD, диацилглицеролкиназы эпсилон (DGKE), плазминогена (PLG), которые включены в панель генов, исследуемых при подозрении на аГУС [127].

Идентифицировать мутации удается лишь у 50 - 70% пациентов с аГУС [7], а отсутствие семейной истории не исключает возможности генетической природы заболевания (пенетрантность генов составляет около 50%).

Имеющиеся у пациентов с аГУС мутации приводят к нарушению защиты эндотелиальных клеток от активации комплемента вследствие дефицита или, чаще, функциональных нарушений белков-регуляторов. В норме регуляторы активности АПК и факторы, усиливающие его активность (CFB и C3), находятся в строго сбалансированном состоянии. Генетический дефект регуляторных протеинов - CFH, CFI, MCP и THBD - вызывает снижение их функциональной активности. Напротив, мутации в генах CFB и C3 усиливают их активность. Дисрегуляция комплемента ведет к непрекращающемуся расщеплению компонента C5 на мощный провоспалительный анафилаксин C5a и C5b, который инициирует образование мембраноатакующего комплекса C5b-9, обладающего протромботическим и цитолитическим действием. Таким образом, у пациентов с аГУС неконтролируемую активацию комплемента вызывают либо сниженная функция факторов, регулирующих действие АПК, либо усиление активности факторов, активирующих его. В обоих случаях развивается дисбаланс между факторами контроля и активации в сторону преобладания последних [8, 11]. Результатом избыточной активации АПК на поверхности эндотелиальных клеток является нарастающее образование мембраноатакующего комплекса, вызывающее их повреждение с обнажением субэндотелиального матрикса, трансформацией атромботического фенотипа в протромботический и провоспалительный и последующим образованием тромбов [1, 2, 11]. Дополнительный вклад в процесс тромбообразования у пациентов с мутациями CFH может вносить также активация комплемента на поверхности тромбоцитов, приводящая к усилению их функциональной активности. Преимущественное поражение почек при аГУС, по-видимому, связано с особой чувствительностью фенестрированного гломерулярного эндотелия к повреждению, обусловленному нарушенной регуляцией комплемента [1, 12, 13].

Развитие аГУС полностью соответствует теории двойного удара. Генетические аномалии комплемента следует считать не причиной, а фактором, предрасполагающим к развитию ТМА. Установлено, что мутации генов комплемента или аутоантитела к CFH, которые раньше рассматривали как основную причину аГУС, лишь предрасполагают к развитию ТМА - "первый удар". Для реализации этой предрасположенности требуется дополнительные факторы ("второй удар"), которые могут повлиять на развитие или прогрессирование аГУС [4, 14]. Такими факторами, вызывающими дополнительную активацию комплемента у предрасположенных лиц и потому названными комплемент-активирующими состояниями, служат инфекции, в первую очередь, дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта (30% случаев), беременность (7 - 17%), трансплантация солидных органов и костного мозга (у 5%), аутоиммунные заболевания, хирургические операции и пр. Однако почти у половины пациентов с аГУС триггерные факторы неочевидны и идентифицировать их не удается [2, 15].

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

аГУС представляет собой редкое (орфанное) заболевание, которое встречается в любом возрасте, однако чаще поражает детей и молодых взрослых. По данным разных авторов, в мире заболеваемость составляет 0,23 - 1,9 новых случаев на 1 млн населения в популяции в целом, распространенность - примерно 4,9 на 1 млн с колебаниями от 2,2 до 9,4 на 1 млн среди детей и подростков [16, 17]. Заболеваемость и распространенность в нашей стране неизвестны. аГУС одинаково часто развивается у мужчин и женщин. При манифестации в более старшем возрасте болезнь несколько чаще поражает женщин.

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

N08.2* - Гломерулярные поражения при болезнях крови и иммунных нарушениях

D59.3 - Гемолитико-уремический синдром

M31.1 - Тромботическая микроангиопатия

N17.0 - Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом

N17.1 - Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Исторически ТМА классифицировали как первичные и вторичные. Первичные ТМА включали в себя тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру (ТТП) и гемолитико-уремический синдром (ГУС) [18]. Частой причиной последнего является инфекция шига-токсин продуцирующей Escherihia coli (STEC), и такой вариант болезни определяется как STEC-ГУС. ТТП обусловлена приобретенным или генетическим дефицитом активности металлопротеазы ADAMTS-13 (менее 5%), расщепляющей сверхкрупные мультимеры фактора фон Виллебранда, которые в условиях недостаточной активности фермента индуцируют образование тромбов в сосудах микроциркуляторного русла [19, 20]. STEC-ГУС - наиболее частая форма ГУС, на долю которой приходится почти 90% в его структуре. Около 10% случаев ГУС, несвязанные со STEC-инфекцией, относятся к аГУС. В 80-х годах XX века была установлена связь аГУС с наследственными или приобретенными аномалиями АПК, которые были обнаружены в 50 - 60% случаев, что послужило основанием классифицировать аГУС как комплемент-опосредованный. Прочие ТМА, ассоциированные с беременностью, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, лекарственными средствами, злокачественной артериальной гипертонией, трансплантацией солидных органов и костного мозга составили группу вторичных ТМА [18]. В настоящее время предпринимаются попытки обновления этой классификации. В частности, решением конференции KDIGO было предложено заменить термин "аГУС" термином "первичный аГУС", обозначая им случаи с четко установленными генетическими дефектами АПК или антителами к CFH, а вторичные ТМА именовать в зависимости от вызвавшей их причины, например, "лекарственный аГУС" или "ассоциированный с беременностью аГУС" [21, 22]. Другим предложением, представляющимся более обоснованным, является разделение аГУС на комплемент-опосредованный ГУС (собственно аГУС или первичный аГУС) и вторичный ГУС, под которым понимаются ситуации, обозначаемые ранее как вторичные ТМА [23, 24]. В подобных случаях предполагается возможность вторичной активации комплемента как результат повреждения эндотелия, вызванного различными факторами и механизмами у пациента, не имеющего генетических аномалий системы комплемента [25]. Предлагается также новая классификация ТМА, согласно которой ТМА следует разделять на наследственные, приобретенные, ассоциированные с инфекцией и вторичные. В соответствии с этой классификацией аГУС, обусловленный антителами к CFH, относится к группе первичных приобретенных ТМА, а аГУС, ассоциированный с генетическими дефектами АПК, входит в группу первичных наследственных ТМА [25, 26]. Таким образом, сегодня не существует общепринятых классификаций ТМА и аГУС. В этой связи, в настоящих рекомендациях используется классификация, в соответствии с которой аГСУ (комплемент-опосредованная ТМА) относится к первичным ТМА, все остальные перечисленные выше ТМА рассматриваются как вторичные. аГУС также подразделяется на семейную и спорадическую формы. В структуре аГУС на долю семейного (диагностируемого по крайней мере у двух членов семьи) приходится, по разным данным, всего 10 - 20%, тогда как спорадический аГУС, при котором отсутствует семейный анамнез, встречается у 80 - 90% пациентов с этой патологией. Следует помнить, что отсутствие заболевания у родственников не исключает его наследственный характер [1, 16].

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Клиническая картина аГУС отличается значительным полиморфизмом. Основными проявлениями болезни являются тромбоцитопения, микроангиопатическая гемолитическая анемия (МАГА) и острое повреждение почек (ОПП), составляющие классическую триаду ТМА [1, 2, 15]. Почти у половины пациентов с аГУС заболевание развивается после воздействия триггеров, наиболее частыми из которых служат инфекции: в первую очередь, дыхательных путей (у 18% пациентов) и желудочно-кишечного тракта (23 - 30% случаев). Нередко аГУС развивается или рецидивирует после перенесенных вирусных инфекций - гриппа H1N1, ветряной оспы. Важным фактором, способствующим развитию или рецидиву аГУС, является беременность, которая предшествует заболеванию у 7 - 17% пациентов, и трансплантация органов - у 5% пациентов [1, 16].

В большинстве случаев аГУС начинается внезапно. Нередко болезнь манифестирует неспецифическими симптомами - слабостью, утомляемостью, общим недомоганием, гриппоподобным синдромом. У взрослых пациентов в 20% случаев отмечается стертое начало с медленным прогрессированием. При этом может длительно, до нескольких месяцев, персистировать анемия легкой степени при незначительной тромбоцитопении или ее отсутствии и сохранной функции почек. Возможно также развитие "неполной" ТМА без тромбоцитопении или, реже, МАГА. В ряде случаев описано развитие только почечных признаков ТМА в отсутствие гематологических нарушений [27].

У большинства пациентов клиническая картина представлена тромбоцитопенией, неиммунной МАГА и ОПП [1, 2, 16]:

- Тромбоцитопения (менее 150000/мм3 или быстрое снижение числа тромбоцитов более чем на 25% от исходного) развивается вследствие потребления тромбоцитов в процессах микроциркуляторного тромбообразования.

- МАГА (гемоглобин, как правило, менее 100 г/л) является результатом механического гемолиза вследствие повреждения мембран эритроцитов при контакте с тромбами и воздействии механизмов shear stress в суженных сосудах малого калибра. Наличие гемолиза подтверждает низкий уровень гаптоглобина и высокий - лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови, а микроангиопатическую природу гемолиза - наличие шизоцитов (шистоцитов) в мазке периферической крови, и отрицательная реакция Кумбса.

- Поражение почек в большинстве случаев манифестирует ОПП с наличием олиго/анурии или без нее. У пациентов с сохраненным диурезом отмечается протеинурия разной выраженности. При постепенном развитии заболевания может развиться нефротический синдром. Возможно появление гематурии. ОПП не всегда бывает первым проявлением болезни: около 17% пациентов демонстрируют лишь умеренный мочевой синдром без нарушения функции почек. В редких случаях аГУС может дебютировать изолированной протеинурией и умеренным повышением креатинина в крови, которое не нарастает. Большинство взрослых пациентов с аГУС и ОПП в момент госпитализации нуждаются в проведении гемодиализа. Терминальная почечная недостаточность при аГУС развивается независимо от характера манифестации болезни, нередко в исходе первого эпизода ТМА [1, 2, 16].

- У большинства пациентов с аГУС развивается артериальная гипертония вследствие перегрузки объемом в случае олиго/анурии и/или гиперренинемии вследствие ишемии ткани почек, обусловленной ТМА.

- аГУС представляет собой системную ТМА, при которой развивается поражение не только почек, но и других жизненно важных органов - головного мозга, сердца, легких, пищеварительного тракта, органа зрения и др. [4, 28 - 31]. Экстраренальные проявления заболевания обнаруживают не менее чем у 20 - 30% пациентов, при этом две трети из них имеют более одного органного поражения, кроме почек.

- Большинство пациентов с аГУС имеет массивные периферические отеки вплоть до анасарки и полостные отеки (гидроторакс, гидроперикард, асцит), основной причиной которых является воздействие анафилотоксинов C3a и C5a, образующихся в процессе активации АПК и вызывающих освобождение гистамина, усиливающего сосудистую проницаемость [32].

- Поражение ЦНС разной степени выраженности (сонливость, раздражительность, судороги, нарушения зрения, гемипарез или гемиплегия, ступор, кома) развивается почти у половины пациентов с аГУС. В ряде случаев возможно развитие отека головного мозга, обусловленное повышенной сосудистой проницаемостью [33].

- У 40% пациентов с аГУС развивается ТМА миокарда, проявляющаяся симптомами дилатационной кардиомиопатии с постепенно нарастающей или острой сердечной недостаточностью, острого инфаркта миокарда, тяжелыми нарушения ритма и проводимости, которые могут привести к внезапной смерти [30, 31].

- Легочная ТМА может стать причиной развития геморрагического альвеолита или острого респираторного дистресс-синдрома взрослых. Нарастающая вследствие этих причин дыхательная недостаточность в ряде случаев требует применения искусственной вентиляции легких. Нередко у пациентов с аГУС развиваются двусторонние инфильтраты в легких, что затрудняет верификацию диагноза и требует дифференциальной диагностики с васкулитами и инфекционной патологией [28].

- Поражение желудочно-кишечного тракта встречается приблизительно у 30% пациентов с аГУС. Наиболее часто наблюдается ишемическое поражение кишечника, часто проявляющееся диареей, в том числе и кровавой, тошнотой и рвотой, хотя возможно развитие абдоминального болевого синдрома. Нередко отмечается развитие острого панкреатита с характерными клиническими признаками вплоть до панкреонекроза. Описано острое развитие сахарного диабета. Реже наблюдаются ишемические некрозы печени [28, 29, 34].

- Поражение кожи, представленное развитием обширных очагов некроза, у взрослых пациентов встречается редко. Описана также дигитальная ишемическая гангрена, приводящая к ампутации пальцев рук и ног [28].

- Примерно у 5% пациентов, чаще всего при акушерском аГУС, развивается полиорганная недостаточность, обусловленная генерализованной ТМА с поражением сосудов микроциркуляторного русла жизненно важных органов [1].

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

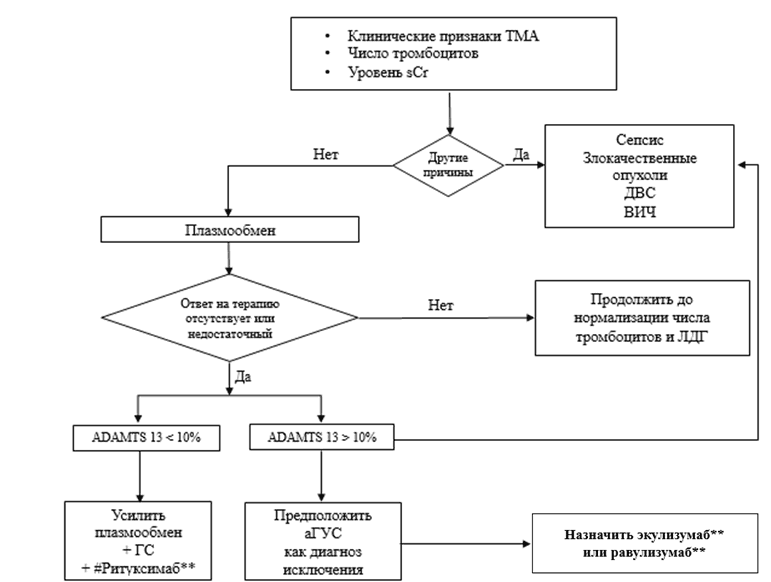

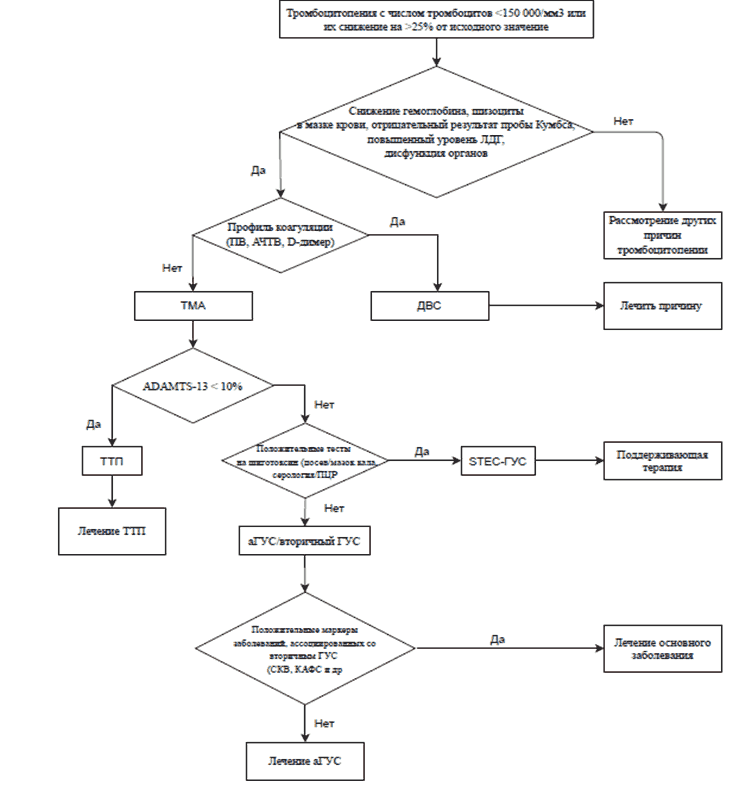

До настоящего времени специфические диагностические маркеры аГУС отсутствуют. Диагноз аГУС - это диагноз исключения. Он устанавливается на основании характерной клинической картины после исключения других форм ТМА, как первичных, так и вторичных. В связи с тем, что все ТМА независимо от их патогенеза имеют сходные клинико-лабораторные проявления и общую гистологическую картину, чрезвычайно важной является дифференциальная диагностика между основными формами первичной ТМА - ТТП, STEC-ГУС и аГУС. У взрослых пациентов с ТМА необходимо также исключить значительное число заболеваний и состояний, при которых возможно развитие вторичных ТМА, в первую очередь, связанных с беременностью и родами, системными заболеваниями (системная красная волчанка (СКВ), антифосфолипидный синдром (АФС), склеродермия), злокачественными новообразованиями, ВИЧ-инфекцией, сепсисом, злокачественной артериальной гипертензией, лекарственной терапией, синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдромом). Таким образом, диагностику аГУС можно представить как двухуровневый процесс, причем диагностические исследования обоих уровней должны осуществляться не последовательно, а одновременно. Первый уровень предназначен для верификации синдрома ТМА, второй - для верификации нозологического диагноза, и с этой целью необходима дифференциальная диагностика между первичными и вторичными ТМА и первичных ТМА (ТТП, STEC-ГУС и аГУС) между собой [1, 2, 15, 16, 35, 36].

Критерии диагноза аГУС

1. Наличие симптомокомплекса острой ТМА: тромбоцитопения, микроангиопатическая Кумбс-негативная гемолитическая анемия, острое повреждение почек

2. Исключение первичных ТМА: ТТП и STEC-ГУС

3. Исключение вторичных ТМА

Алгоритмы направлений диффдиагностики аГУС при подозрении на ТМА представлены в разделе "Приложение Б", п. 1 (ТМА) и п. 2 (аГУС).

2.1 Жалобы и анамнез

Клинические данные, полученные при анализе жалоб и анамнеза и указывающие на вероятное наличие аГУС, приведены в разделе 1.6.

- Мы рекомендуем при осмотре пациентов с подозрением на аГУС с целью диагностики ренальных и экстраренальных проявлений заболевания обратить внимание на следующие жалобы: периферические отеки, уменьшение объема отделяемой мочи, изменение цвета мочи; одышка; геморрагические высыпания на коже; слабость, вялость, быстрая утомляемость, отсутствие аппетита, головокружение; головные боли, нарушение зрения разной выраженности (вплоть до полной слепоты); тошнота, рвота, боли в животе, частый жидкий стул [1, 2].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: жалобы пациентов с аГУС неспецифичны. В дебюте заболевание может протекать со стертыми клиническими проявлениями [2].

2.2 Физикальное обследование

Данные физикального обследования, указывающие на вероятное наличие аГУС, приведены в разделе 1.6.

- Мы рекомендуем при физикальном обследовании пациентов с подозрением на аГУС с целью диагностики ренальных и экстраренальных проявлений заболевания оценить наличие: повышенной температуры тела; изменения кожных покровов (бледность, желтуха, геморрагии); периферических отеков; влажных хрипов в легких; расширения границ сердца; повышенного артериального давления; тахикардии или нарушений ритма сердца [1, 2, 3].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4)

Комментарии: Основной целью физикального обследования является обнаружение ренальных и экстраренальных проявлений болезни [1 - 3].

2.3 Лабораторные диагностические исследования

Пока не разработаны специфические диагностические маркеры аГУС, поэтому последний является диагнозом исключения и может быть установлен только после тщательного обследования пациента, которое позволит отвергнуть диагнозы любых других первичных (STEC-ГУС, ТТП) и вторичных ТМА (ассоциированных с инфекцией, лекарственными препаратами, беременностью и родами, аутоиммунными заболеваниями, опухолями, злокачественной артериальной гипертонией, трансплантацией костного мозга и солидных органов) [4, 16, 25, 35, 37 - 49].

- Мы рекомендуем всем пациентам с подозрением на ТМА для ее диагностики выполнять общий (клинический) анализ крови развернутый с исследованием уровня тромбоцитов в крови и исследованием уровня шизоцитов в крови, анализ крови биохимический общетерапевтический с исследованием уровня креатинина в крови, определением активности ЛДГ в крови и исследованием уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови, непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса), прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса), исследование уровня гаптоглобина крови [1, 14 - 16, 35, 37 - 39, 50].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: диагностика ТМА основана на наличии тромбоцитопении и МАГА в сочетании с признаками поражения почек и/или экстраренального поражения. Тромбоцитопению констатируют при количестве тромбоцитов < 150 000/мм3. Если число тромбоцитов превышает это значение, то об их потреблении можно судить по снижению количества тромбоцитов > 25% от базального уровня (если он известен). В редких случаях возможно развитие МАГА без тромбоцитопении. Наличие МАГА устанавливают на основании выявления у пациентов с анемией повышенного уровня ЛДГ и/или шизоцитоза (число шизоцитов в мазке периферической крови более 1%) [1, 14 - 16, 35, 37 - 39].

При подозрении на ТМА необходимо определение всех трех указанных маркеров гемолиза (ЛДГ, шизоциты, гаптоглобин), поскольку в отсутствие изменений одного из них и невыполненных исследованиях двух других диагноз ТМА установить невозможно (ложноотрицательный результат!) [37]. Всем пациентам с подозрением на ТМА необходимо также выполнять непрямой антиглобулиновый тест (реакцию Кумбса) для исключения иммунной природы гемолиза. У пациентов с МАГА и тромбоцитопенией наличие ОПП или других признаков поражения почек, изолированного или в сочетании с симптомами поражения других органов служит основанием для диагностики ТМА.

- Мы рекомендуем пациентам с симптомокомплексом ТМА устанавливать диагноз аГУС только после исключения диагнозов STEC-ГУС и ТТП, а также вторичных ТМА [1, 16].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

- Мы рекомендуем всем пациентам с подозрением на аГУС и признаками поражения желудочно-кишечного тракта, особенно имеющим диарею, выполнять необходимые лабораторные исследования для исключения STEC-ГУС (см. комментарии) при поступлении в стационар до начала антибактериальной терапии [2, 39, 51].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: поскольку около 30% пациентов с аГУС в дебюте болезни имеют симптомы поражения желудочно-кишечного тракта в виде тошноты, рвоты, диареи, болей в животе, необходим скрининг на STEC-ГУС. Диагноз STEC-ГУС основывается на идентификации возбудителя (бактерий, продуцирующих шига-токсин) микробиологическими (культуральными) исследованиями кала: Определение антигена E coli O 157:H7 в фекалиях, Определение токсинов энтерогеморрагических эшерихий (EHEC) в образцах фекалий) или молекулярно-генетическими методами (полимеразной цепной реакции в стуле или ректальном мазке). Определение антител к возбудителю в сыворотке крови методами иммуноферментного анализа (Определение антител к Шига-токсину в сыворотке крови) может выявить недавно перенесенную инфекцию [2, 35, 39, 51, 128].

- Мы рекомендуем всем пациентам с подозрением на аГУС определение активности металлопротеиназы ADAMTS-13 в плазме крови для исключения ТТП [2, 37, 39, 52, 53, 54].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4)

Комментарии: металлопротеиназа ADAMTS-13 играет ключевую роль в патогенезе ТТП, поэтому определение ее активности позволяет четко дифференцировать ТТП и аГУС. Активность ADAMTS-13 в норме составляет 50 - 150% в зависимости от метода определения. Дефицит активности ADAMTS-13 со снижением менее 10% является диагностическим маркером ТТП. У пациентов с активностью фермента ниже 10% необходимо определение содержания антител к металлопротеиназе ADAMTS-13 в плазме крови. При их наличии диагностируют идиопатическую (аутоиммунную) ТТП, при отсутствии - наследственную. При любых других ТМА, включая и аГУС, активность ADAMTS-13 может снижаться, но всегда превышает 10% [2, 35, 37, 39, 52, 53, 54]. При исключенных вторичных ТМА значения ADAMTS-13 более 10% позволяют диагностировать аГУС. Определение активности металлопротеиназы ADAMTS-13 в плазме крови следует выполнять до начала плазмотерапии.

- Для диффдиагностики аГУС и ТТП в случаях недоступности оперативного определения активности металлопротеиназы ADAMTS-13 в плазме крови у пациентов с ТМА с жизнеугрожающими проявлениями болезни и/или высоким риском тяжелых почечных и/или внепочечных осложнений, требующими неотложного начала лечения, мы рекомендуем считать маловероятным диагноз ТТП при значениях уровня креатинина крови > 150 мкмоль/л (1,7 мг/дл) в сочетании с уровнем тромбоцитов в крови > 30 000/1 мкл [52 - 57].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4)

- Мы рекомендуем всем пациентам с предполагаемым диагнозом аГУС с целью дифференциальной диагностики проводить обследование, направленное на исключение наиболее часто встречающихся в клинической практике вторичных ТМА (таблица 1) [16, 38 - 49].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4)

Комментарии: развитие ТМА во время беременности и после родов требует незамедлительной верификации диагноза, который определяет тактику лечения и прогноз для матери и ребенка. "Акушерская ТМА" в большинстве случаев представлена специфическими гестационными видами патологии - преэклампсией и HELLP-синдромом, которые следует исключать в первую очередь. Пациентам с симптомокомплексом ТМА необходимо исключать системные заболевания - СКВ, склеродермию и АФС. Последний может развиться и в рамках СКВ (вторичный АФС), и как самостоятельное заболевание (первичный АФС). Сочетание клинико-лабораторных проявлений ТМА с наличием антифосфолипидных антител безусловно свидетельствует в пользу диагноза "катастрофический АФС", независимо от того, имеются или отсутствуют у пациента клинические и иммунологические признаки СКВ. В связи с этим у пациентов с признаками ТМА следует обязательно определять серологические маркеры и СКВ, и АФС, поскольку выявленный у пациента спектр маркеров определяет терапевтическую тактику. Кроме системных заболеваний, необходимо исключать ВИЧ-инфекцию, так как среди пациентов с ВИЧ-инфекцией частота ТМА выше, чем в общей популяции, и возрастает по мере прогрессирования заболевания. Другие виды патологии, которые следует исключить, прежде чем диагностировать аГУС, указаны в таблице 1.

Таблица 1. Наиболее частые вторичные ТМА [38 - 49]

Заболевания и состояния

Подходы к диагностике

Беременность и ее осложнения: HELLP-синдром, преэклампсия

Срок гестации, тест на беременность в малом сроке, ферменты печени

Системная красная волчанка, склеродермия, антифосфолипидный синдром

антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках, панель антиядерных антител, антитела к двуспиральной ДНК, антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт

ВИЧ-инфекция

Положительные результаты иммунноблоттинга на ВИЧ-инфекцию

Злокачественная артериальная гипертония

Анамнез артериальной гипертонии, характерные изменения глазного дна при офтальмоскопии, регистрации электрокардиограммы, эхокардиографии

Злокачественные новообразования

Онкомаркеры, онкопоиск с использованием различных визуализирующих методов

ТМА, ассоциированная с лекарствами

Анамнез лекарственной терапии: антибактериальные препараты системного действия, противоопухолевые препараты (соединения платины, средства, препятствующие новообразованию сосудов (ингибиторы VEGF), ингибиторы кальциневрина, интерфероны, антитромботические средства: клопидогрел**), гормональные контрацептивы системного действия (комбинированные оральные контрацептивы) и пр.

Трансплантация костного мозга и солидных органов

Соответствующий анамнез

- Мы рекомендуем выполнять комплекс исследований, необходимый для диагностики ДВС-синдрома, всем пациентам с подозрением на аГУС, особенно в случаях развития полиорганной недостаточности, для исключения ДВС-синдрома [2, 39, 41, 58, 59].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: ДВС-синдром представляет собой патологическое состояние, в основе которого лежит тромбообразование в сосудах малого калибра, обусловленное активацией плазменного звена коагуляции с последующей вторичной активацией системы фибринолиза. Именно в этом его главное отличие от других ТМА, и в первую очередь от аГУС, при которых первично поражение эндотелия, приводящее к активации и потреблению тромбоцитов [58]. Панель исследования для диагностики ДВС-синдрома включает в себя: определение активированного частичного тромбопластинового времени, определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме, определение тромбинового времени в крови (ТВ), исследование уровня фибриногена в крови, определение активности антитромбина III в крови (АТIII) и определение концентрации Д-димера в крови или исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови. В большинстве случаев аГУС показатели коагулограммы (ориентировочное исследование системы гемостаза) не изменены [2, 39, 41, 58, 59]. Однако у ряда пациентов аГУС может осложниться развитием ДВС-синдрома, что найдет отражение в удлинении временных параметров свертывания крови, снижении концентрации фибриногена и АТIII, увеличении содержания Д-димера. Сочетание аГУС с ДВС-синдромом возможно из-за тесного взаимодействия систем гемостаза и комплемента, способных взаимно активировать одна другую [60].

- Для выявления патологической активации системы комплемента мы рекомендуем, как минимум, исследование уровня C3 фракции комплемента, исследование уровня C4 фракции комплемента в сыворотке крови, всем пациентам с предполагаемым или известным диагнозом аГУС [1, 38, 39, 41, 42].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: генетический дефект АПК обусловливает предрасположенность к развитию аГУС, поэтому определение в крови содержания компонентов комплемента и факторов, регулирующих активность АПК, является важным дополнительным методом в диагностике аГУС [1, 38, 39, 41, 42]. Нормальный показатель C3 не исключает диагноза аГУС, но выявленное снижение этого компонента комплемента может служить дополнительным аргументом в пользу данного диагноза.

Кроме уровней C3 и C4 фракций комплемента, целесообразно определение общей гемолитической активности комплемента (CH50, AP50), а также регуляторных факторов комплемента CFH, CFI, CFB, при доступности этих исследований. В рутинной клинической практике сегодня доступно, в основном, исследование в крови уровней C3 и C4 фракций комплемента. Снижение содержания C3 при нормальном уровне C4, указывающее на активацию АПК, отмечается не более чем у 50% пациентов с аГУС [61 - 67].

С целью дифференциальной диагностики между аГУС и ТТП у пациентов с острым эпизодом ТМА целесообразно использовать определение в крови фрагмента комплемента C5a и растворимого мембраноатакующего комплекса (МАК, C5b-9), отражающих активацию альтернативного и терминального путей комплемента. Было установлено, что содержание этих факторов повышается при острой комплемент-опосредованной ТМА, что дает основание рассматривать их как биологические маркеры аГУС [35, 64, 65]. Однако для подтверждения их диагностического значения требуются дополнительные исследования.

- Мы рекомендуем определение содержания антител к фактору H (CFH) всем пациентам с предполагаемым диагнозом аГУС для исключения или подтверждения аутоиммунного (антительного) варианта аГУС, забирая кровь для их определения до начала плазмотерапии [1, 39, 42, 67].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: аутоантитела к CFH обнаруживают у 5 - 20% пациентов с аГУС [7, 61, 66]. Хотя наиболее часто их идентифицируют у детей от 5 до 10 лет, однако нередко выявляют и у взрослых [5]. Действие анти-CFH-антител, как и мутаций CFH, приводит к избыточной активации АПК. Наличие подобных антител часто связано с дефицитом CFH-связанных белков 1 и 3 (CFHR1 и CFHR3), возникающим вследствие мутаций соответствующих генов. Установлено, что у 90% пациентов с анти-CFH-антителами полностью отсутствуют CFHR1 и CFHR3 вследствие гомозиготной делеции в генах этих протеинов. Достаточно высокая частота обнаружения анти-CFH-антител дает основания для выделения аутоиммунного типа аГУС. Своевременное выявление анти-CFH-антител имеет важное значение для выбора тактики лечения.

- Мы рекомендуем у пациентов с предполагаемым аГУС использовать критерии KDIGO 2012 года для диагностики ОПП [39, 68].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

2.4 Инструментальные диагностические исследования

Специфическая инструментальная диагностика для аГУС не предусмотрена.

- Мы рекомендуем дополнительное обследование с использованием визуализирующих методов исследования по показаниям, определяемым наличием клинических признаков поражения того или иного органа, пациентам с экстраренальными проявлениями заболевания [2, 3].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

2.5 Иные диагностические исследования

- Мы рекомендуем пациентам с предполагаемым или известным аГУС и признаками ренальной дисфункции с целью подтверждения диагноза ТМА в сомнительных и неясных случаях выполнять биопсию почки под контролем ультразвукового исследования с патолого-анатомическим исследованием биопсийного (операционного) материала [26, 45, 49, 69, 70].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4)

Комментарии: биопсия почки не является обязательной для диагностики аГУС, поскольку заболевание не имеет специфических морфологических признаков, а инвазивная процедура у пациентов даже с небольшой тромбоцитопенией сопряжена с повышенным риском кровотечений [35, 69]. С другой стороны, инвазивная процедура может стать стимулом дополнительной активации комплемента, что у пациентов с аГУС будет способствовать генерализации микроангиопатического тромбообразования с развитием экстраренального поражения и, в конечном итоге, полиорганной недостаточности. Решение о проведении биопсии почки и его сроках у каждого конкретного пациента является строго индивидуальным. Биопсию почки не следует выполнять пациентам с семейной формой аГУС и с рецидивами острой ТМА, поскольку в этих случаях диагноз очевиден [69]. Однако она может помочь в верификации диагноза в следующих случаях [26, 45, 49, 69, 70]:

- Необходимость определения причины ОПП при сомнении в диагнозе аГУС;

- Отсутствие полного лабораторного симптомокомплекса ТМА (чаще всего тромбоцитопении);

- Массивная протеинурия у пациентов с гематологическими проявлениями ТМА;

- Подозрение на вторичные формы ТМА;

- Предполагаемая хроническая ТМА.

- Мы рекомендуем выполнять генетическое исследование пациентам с клинически установленным диагнозом аГУС для определения генетического варианта болезни, прогноза и тактики ведения в отдаленном периоде [42, 59, 69, 129 - 137].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: Молекулярно-генетическое исследование должно включать исследование мутаций генов факторов H (CFH), I (CFI), B (CFB), C3, тромбомодулина (THBD), мембранного кофакторного протеина (МСР), структурных белков, связанных с CFH (CFHR1-R5), а также генов, не относящихся к системе комплемента, но связанных с системой гемостаза - диацилглицеролкиназы эпсилон ((DGKE) и плазминогена (PLG) и гена ADAMTS13.

Генетическое исследование не является необходимым для первичной диагностики аГУС и не играет роли в решении вопроса о тактике лечения пациента в момент острого эпизода, однако имеет существенное значение для определения прогноза, продолжительности лечения и его отмены. Понимание отсутствия необходимости генетического скрининга для первичной диагностики аГУС основано на том, что мутации генов регуляторных белков АПК выявляются у пациентов с наследственным аГУС в 60 - 70% случаев, а при спорадической форме болезни - в 30% [1, 15, 35, 62, 63]. Таким образом, отрицательный результат генетического скрининга у пациента с несомненным симптомокомплексом ТМА не исключает наличия аГУС. Выполнение генетического исследования занимает не менее двух месяцев, а прогноз одинаков у пациентов как с идентифицированными, так и с неидентифицированными мутациями [61, 62]. Поэтому для диагностики аГУС и назначения лечения генетическое исследование не требуется. Особенное значение это исследование имеет при планировании трансплантации почки, поскольку после нее риск рецидива аГУС, определяющего прогноз, зависит от вида мутаций (таблица 2) [61, 62, 71, 72]. В этом случае оно, кроме определения тактики ведения пациента после операции, может помочь в выборе донора, особенно если обсуждается возможность родственной трансплантации [35].

Таблица 2. Прогноз при аГУС в зависимости от вида мутаций в генах комплемента

Ген

Риск смерти или ТПН в момент острого эпизода или через год от дебюта

Риск рецидива

Риск смерти или ТПН через 3 - 5 лет от начала болезни

Риск рецидива после трансплантации почки

CFH

50 - 70%

50%

75%

75 - 90%

CFI

50%

10 - 30%

50 - 60%

45 - 80%

MCP

0 - 6%

70 - 90%

6 - 38%

< 20%

C3

60%

50%

75%

40 - 70%

CFB

50%

3/3 без ТПН

75%

100%

THBD

50%

30%

54%

1 пациент

Анти-CFH-АТ

30 - 40%

40 - 60%

35 - 60%

Выше у пациентов с высоким уровнем

Примечание: ТПН - терминальная почечная недостаточность.

Следует отметить, что генетический скрининг необходим, чтобы подтвердить или опровергнуть связь заболевания с патологией комплемента, что имеет значение при развитии терминальной почечной недостаточности, причина которой неясна, в особенности у молодых пациентов, а также для определения прогноза, риска рецидивов и прогрессирования хронической болезни почек (ХБП) (таблица 2) [35]. В настоящее время генетическое исследование проводится методом секвенирования последнего поколения [35, 41, 42, 59, 62, 63, 69].

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

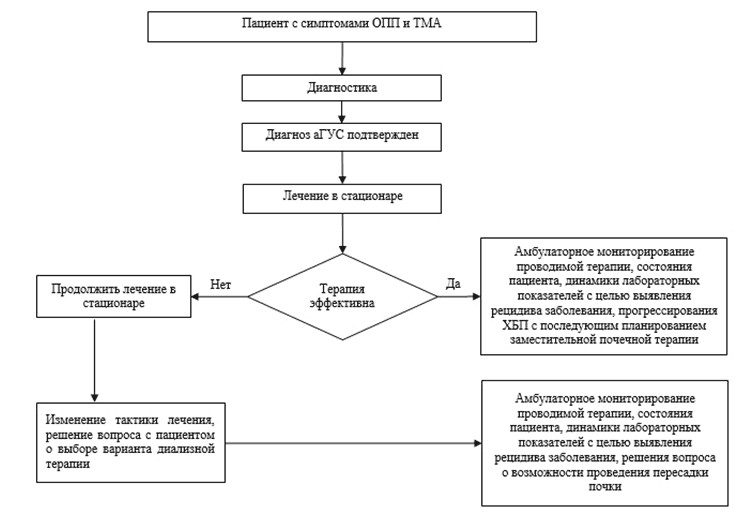

Целями терапии аГУС, помимо обеспечения лучшей выживаемости пациентов, являются ингибиция неконтролируемой активации комплемента, прекращение микроциркуляторного тромбообразования, купирование клинико-лабораторных проявлений ТМА, сохранение и улучшение функции пораженных органов (в том числе, предотвращение развития терминальной почечной недостаточности, избавление от потребности в диализных методах лечения, недопущение поражения других внутренних органов, кроме почек), улучшение качества жизни пациентов. Алгоритм ведения пациента с аГУС представлен в "Приложении Б", п. 3.

3.1 Плазмотерапия

- Мы рекомендуем проведение плазмотерапии в виде плазмообмена (ПО) в качестве терапии первой линии всем пациентам с предполагаемым диагнозом аГУС в ожидании результатов обследования на STEC-ГУС и ТТП для снижения выраженности жизнеугрожающих клинических проявлений болезни [39, 41, 42, 59, 69, 73 - 76].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 1)

Комментарии: Плазмотерапию следует начинать до получения результатов обследования на STEC-ГУС и ТТП (определение активности металлопротеиназы ADAMTS-13 в плазме крови, далее - ADAMTS13), а при исключении этих диагнозов рассмотреть возможность комплемент-блокирующей терапии.

- Пациентам с предполагаемым диагнозом аГУС мы рекомендуем проводить плазмотерапию в виде трансфузий свежезамороженной плазмы (СЗП) только в случае невозможности немедленного начала ПО или его недоступности [39, 41, 42, 59, 69, 73, 74, 75, 77].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 1)

Комментарии: у пациентов с подозрением на аГУС в момент острого эпизода ТМА эмпирическая плазмотерапия уже в течение нескольких десятилетий остается терапией первой линии, которую следует начинать как можно раньше после констатации ТМА и проводить до подтверждения диагноза, т.е. до исключения STEC-ГУС и ТТП. Используют два режима плазмотерапии - ПО, который предпочтителен, и трансфузии СЗП в случае недоступности ПО [39, 41, 42, 69, 73, 74, 77]. При трансфузиях СЗП в кровоток попадают функционально активные белки-регуляторы комплемента, которые устраняют дефицит собственных регуляторов - факторов CFH и CFI, а также естественный компонент плазмы - металлопротеаза ADAMTS13, ограничивающая тромбообразование в сосудах микроцируляторного русла за счет расщепления сверхкрупных мультимеров фактора фон Виллебранда [78]. При ПО, кроме того, происходит элиминация измененных эндогенных растворимых ингибиторов комплемента и, в случае антительного аГУС, циркулирующих антител к фактору CFH. Режим ПО также позволяет минимизировать риск перегрузки объемом, что особенно важно у пациентов с олигурией, поражением ЦНС и сердца [69]. Применение плазмотерапии привело к снижению смертности в момент острого эпизода ТМА при аГУС на 50 - 60%, однако не предотвращает рецидивы заболевания и прогрессирование ХБП с достижением терминальной почечной недостаточности [61, 79]. Ответ на плазмотерапию варьирует в довольно широких пределах и зависит от того, в каком факторе комплемента локализованы мутации [42]. Чаще всего - в 55 - 80% случаев - полный ответ отмечается у пациентов с мутациями в генах C3 и тромбомодулина (THBD) [42, 61]. Однако несмотря на то, что восстановление гематологических показателей, в первую очередь, числа тромбоцитов, наблюдается в большинстве случаев, полный гематологический и почечный ответ демонстрируют менее 50% пациентов, а среди пациентов с мутациями CFH и CFI частота полного ответа не превышает 15 - 25% [61, 69].

Появление эффективных лекарственных препаратов для патогенетической терапии аГУС - экулизумаба** и равулизумаба привело к уменьшению значения ПО в ведении пациентов [42, 80]. Вместе с тем, ПО сохраняет свою роль как лечения первой линии для пациентов с аГУС в ожидании конверсии на комплемент-блокирующую терапию.

- Пациентам с первым эпизодом аГУС или его рецидивом, не получающим экулизумаб** или равулизумаб, мы рекомендуем проводить терапию ПО с объемом эксфузии и замещения СЗП, равном 1,5 объемам циркулирующей плазмы (примерно, 60 - 75 мл плазмы/кг) для снижения выраженности клинических проявлений болезни [39, 41, 42, 59, 69, 73, 74, 91, 138].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

- Мы рекомендуем проводить трансфузии СЗП из расчета 25 - 30 мл/кг/сут в случае невозможности незамедлительного проведения ПО для снижения выраженности клинических проявлений болезни [39, 41, 42, 59, 69, 73, 74].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: об эффективности плазмотерапии при аГУС можно будет судить лишь при четком следовании протоколу лечения, согласно которому сначала в течение 5 дней подряд проводятся сеансы ПО [42, 59, 69, 81], после чего принимается решение о дальнейшей тактике ведения пациента на основании наличия или отсутствия ответа на плазмотерапию. Если наблюдается ответ на терапию, определяемый как рост числа тромбоцитов и снижение ЛДГ, плазмотерапию следует продолжить в прежнем режиме, проводя по 5 сеансов ПО в течение следующих 2-х недель, а затем - по 3 сеанса в неделю еще в течение 2-х недель [15, 59]. Критериями эффективности плазмотерапии служат нормализация числа тромбоцитов и прекращение гемолиза, о чем свидетельствует нормализация ЛДГ. Продолжительность лечения СЗП не определена, однако показанием к прекращению плазмотерапии является нормальное количество тромбоцитов и уровень ЛДГ в течение 2-х дней подряд [80]. Следует отметить, что в некоторых случаях показатели ЛДГ остаются повышенными даже после прекращения гемолиза, поскольку основным источником ЛДГ в организме являются не только эритроциты, но и ткани внутренних органов, ишемия которых при развитии ТМА также вносит свой вклад в повышение ЛДГ [82]. Поэтому предлагается также использовать в качестве критерия эффективности плазмотерапии снижение креатинина крови не менее чем на 25% от исходного уровня после 5 сеансов ПО [81, 83].

- Мы рекомендуем прекратить лечение СЗП и начать патогенетическую комплемент-блокирующую терапию экулизумабом** или равулизумабом пациентам с подтвержденным аГУС с недостаточным ответом на плазмотерапию или пациентам, демонстрирующим плазмозависимость, для достижения ремиссии и улучшения прогноза [39, 41, 42, 59, 69, 81, 84, 91, 99, 138].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: отсутствие тенденции к увеличению числа тромбоцитов, снижению уровня ЛДГ и/или креатинина крови в ходе лечения СЗП (после нескольких процедур полнообъемного ПО) следует рассматривать как рефрактерность к плазмотерапии, что является абсолютным показанием к прекращению ее и назначению экулизумаба** или равулизумаба [42, 59]. Под плазмозависимостью понимается нормализация числа тромбоцитов в ходе плазмотерапии, но повторное снижение их и повышение уровня креатинина при перерыве в сеансах ПО, что требует возобновления процедур [42].

- Пациентам с аутоиммунным аГУС, определенным на основании обнаружения антител к фактору H (анти-CFH-антител) мы рекомендуем проводить плазмообмены в комбинации с индукционной терапией глюкокортикоидами и/или иммунодепрессантами для снижения риска неблагоприятных клинических событий [42, 59, 69, 85, 86].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: лечение аутоиммунного аГУС требует сочетания плазмотерапии с глюкокортикоидами и противоопухолевыми препаратами [35, 42, 59, 66, 82, 86]. Добавление к плазмотерапии глюкокортикоидов в виде монотерапии или в сочетании с #ритуксимабом** (внутривенно, в дозе 375 мг/м2 1 раз в неделю, 4 введения [125]) или с #циклофосфамидом** (внутривенно 6 введений по 500 мг в течение 3 месяцев [126]) может уменьшить риск смерти или достижения ХБП 4 стадии в течение первого года с 59% до 24%. Поддерживающая иммуносупрессивная терапия в дальнейшем снижала однолетний риск рецидива этой формы аГУС с 21% до 8% [86].

3.2 Патогенетическая комплемент-блокирующая терапия

- Пациентам с подтвержденным аГУС мы рекомендуем назначение экулизумаба** или равулизумаба в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата, для снижения выраженности клинических проявлений болезни, риска смерти и улучшения почечных исходов [20, 39, 41, 42, 69, 78, 84, 87 - 91, 138].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: в основе терапевтического эффекта экулизумаба** лежит прекращение микроциркуляторного тромбообразования вследствие блокады неконтролируемой активации АПК. Применение препарата приводит к уменьшению в крови уровня маркеров воспаления, активации комплемента и эндотелиального повреждения и тромбообразования, а также маркеров повреждения почек [87]. Проведенные исследования продемонстрировали высокую эффективность экулизумаба** в отношении как гематологических (нормализация числа тромбоцитов и прекращение микроангиопатического гемолиза), так и почечных проявлений аГУС [88, 89]. У пациентов, получавших экулизумаб**, отмечалось восстановление или улучшение функции почек, исчезала потребность в гемодиализе, причем показатели функции почек улучшались по мере увеличения срока терапии: так, в исследовании C.M. Legendre и соавт. увеличение расчетной скорости клубочковой фильтрации >= 15 мл/мин/1,73 м2 через 26 недель терапии наблюдалось у 5% пациентов, через 1 год - у 15%, а через 2 года - у 40%. Изменение стадии ХБП в сторону более ранних и >= чем на одну стадию продемонстрировано у 35%, 45% и 60% пациентов, соответственно [88]. Примечательно, что подобный эффект наблюдался независимо от наличия или отсутствия мутаций в генах комплемента [88]. При долговременном применении экулизумаб** предотвращает рецидивы острой комплемент-опосредованной ТМА [92].

В фазе индукции (начальный цикл) экулизумаб** вводится в дозе 900 мг в виде внутривенной инфузии один раз в неделю в течение первых 4-х недель терапии (всего 4 инфузии). На 5-ой неделе терапии внутривенно вводится 1200 мг препарата (5-я инфузия), а затем по 1200 мг раз в 2 недели неопределенно длительно (таблица 3). Способ применения лекарственного препарата соответствует инструкции по применению ("Приложение А3", п. 1).

Альтернативой экулизумабу** является равулизумаб, продемонстрировавший аналогичную эффективность [91]. Последний также представляет собой гуманизированное моноклональное антитело с константной областью легкой каппа-цепи человека и константной областью тяжелой цепи "IgG2/4". Аналогично экулизумабу** препарат специфически и с высокой аффинностью связывается с C5 компонентом комплемента, тем самым ингибируя его расщепление до C5a (провоспалительный анафилатоксин) и C5b (инициирующая субъединица терминального комплекса комплемента [C5b-9]) и предотвращая образование мембраноатакующего комплекса C5b-9.

Генно-инженерные модификации молекулы позволили существенно увеличить время ее полувыведения, превышающее таковое экулизумаба** в 4 раза, что обеспечивает непрерывное подавление C5 и увеличенный интервал дозирования (каждые 4 - 8 недель). В отличие от экулизумаба** дозирование равулизумаба у взрослых пациентов зависит от массы тела (таблица 3). Способ применения лекарственного препарата соответствует инструкции по применению ("Приложение А3", п. 2).

Полное и устойчивое ингибирование комплемента C5 приводило к быстрому улучшению гематологических и почечных параметров в течение 26 недель и дальнейшему увеличению частоты ответа в течение более длительного времени без каких-либо неожиданных проблем с безопасностью у взрослых пациентов с аГУС, ранее не получавших ингибиторы комплемента (входящие в группу L04AA - селективные иммунодепрессанты). При переходе с лечения экулизумабом** на равулизумаб последний приводил к устойчивому поддержанию стабильных показателей почек и гематологических показателей в течение 1 года.

Таблица 3. Режим дозирования экулизумаба** и равулизумаба у пациентов с аГУС

Индукционный период

Поддерживающая терапия

Экулизумаб**

По 900 мг 1 раз в неделю в течение 4-х недель

1200 мг через неделю после завершения курса индукции (5-я неделя терапии). Далее по 1200 мг каждые 2 недели

Равулизумаб

Однократное введение (нагрузочная доза), в зависимости от массы тела:

>= 40 и < 60 кг (2400 мг)

>= 60 и < 100 кг (2700 мг)

>= 100 кг (3000 мг)

Через 2 недели после получения нагрузочной дозы, затем - каждые 8 недель, в зависимости от массы тела:

>= 40 и < 60 кг (3000 мг)

>= 60 и < 100 кг (3300 мг)

>= 100 кг (3600 мг)

- Мы рекомендуем производить вакцинацию против Neisseria meningitidis вакциной для профилактики менингококковых инфекций серогрупп A, C, W, Y, полисахаридной, конъюгированной** всех пациентов с аГУС за 2 недели до первого введения экулизумаба** или равулизумаба [2, 69, 93, 138].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4)

Комментарии: при блокаде C5 компонента комплемента препаратом экулизумаб** нарушается иммунный ответ на некоторые инкапсулированные бактерии, в первую очередь на один из видов Neisseria - менингококк. Это создает повышенный риск развития менингококковой инфекции во время лечения экулизумабом, для профилактики которой пациентов с аГУС необходимо иммунизировать до начала терапии [2, 69, 93].

- Мы рекомендуем пациентам с аГУС, имеющим показания к срочному началу лечения экулизумабом** или равулизумабом, которое исключает возможность предшествующей вакцинации против менингококка, проводить антибиотикопрофилактику препаратами, проникающими через гематоэнцефалический барьер (пенициллины широкого спектра действия, цефалоспорины третьего поколения, ципрофлоксацин**) с целью предотвращения менингококковой инфекции [2, 69, 93, 138].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: лечение антибактериальными препаратами системного действия необходимо начинать одновременно с вакцинацией и проводить не менее 2-х недель в случаях, если вакцинацию проводят в день первой инфузии экулизумаба** или равулизумаба. Выбор антибактериального препарата системного действия широкого спектра, длительность его применения и доза определяется лечащим врачом, исходя из конкретной клинической ситуации. В случаях невозможности вакцинации к моменту начала лечения антибиотикопрофилактика может быть продлена на срок до нескольких месяцев в зависимости от времени вакцинации. В ряде случаев антибактериальные препараты системного действия могут назначаться даже своевременно вакцинированным пациентам. Показания к их применению определяет лечащий врач. Необходимость профилактического назначения антибактериальных препаратов системного действия пациентам с аГУС обусловлена отсутствием вакцины против серотипа B N. meningitides, в связи с чем проведение вакцинации полностью не исключает развития менингита [69].

- Мы рекомендуем принимать решение об отмене экулизумаба** или равулизумаба не ранее 3х месяцев после достижения ремиссии комплемент-опосредованной ТМА и стабилизации функции почек для снижения рисков осложнений терапии и достижения экономического эффекта [133 - 136].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 3)

- Мы рекомендуем принимать решение об отмене экулизумаба** или равулизумаба после достижения ремиссии комплемент-опосредованной ТМА и после получения данных генетического исследования, идентифицировавшего мутации генов факторов комплемента CFH, MCP, CFI, CFB, C3 [133].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств - 3)

Комментарии: При анализе когорты 280 случаев намеренной отмены комплемент-блокирующей терапии на фоне достижения гематологической ремиссии и стабильной функции почек, не требующей заместительной почечной терапии [133], общая частота рецидивов ТМА после прекращения терапии составила 29,6% (n = 83).

Среди пациентов, у которых имелась информация о времени наблюдения после отмены экулизумаба** (n = 218), медиана наблюдения составила 23 месяца (95% ДИ, 20 - 24). Наибольшая частота рецидивов в когорте наблюдалась среди пациентов с одиночными вариантами CFH (57,4%), особенно если они затрагивали экзон 22 (90,9%); пациентов с одиночными вариантами MCP/CD46 (51,4%); и пациентов с множественными сопутствующими генетическими вариантами (50%). Среди пациентов с одиночными вариантами MCP/CD46 вероятность рецидива была выше, чем у пациентов, не имеющих сплайс-регионов (83,3% против 35,7%; P = 0.021). При мутациях в генах CFH, MCP, C3 после отмены препаратов необходим более частый мониторинг для своевременной диагностики рецидива болезни и возобновления терапии [133].

- Мы рекомендуем тщательное наблюдение пациентов в случаях отмены экулизумаба** или равулизумаба с применением всех необходимых тестов (см. раздел "Диагностика") для своевременной диагностики возможного рецидива аГУС и возобновления комплемент-блокирующей терапии [69, 92, 95, 96, 133 - 136].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: тщательное наблюдение после отмены экулизумаба** или равулизумаба показано пациентам в течение одного года. Помимо самоконтроля протеинурии и гематурии с помощью тест-полосок для анализа мочи, необходимо контролировать АД, гематологические показатели, включая признаки МАГА, значения протеинурии и креатинина крови. В первый месяц после прекращения комплемент-блокирующей терапии анализы необходимо выполнять 1 раз в неделю, со второго по шестой месяц включительно - 1 раз в месяц, начиная с седьмого месяца - каждые 2 - 3 месяца. Кроме того, следует контролировать экстраренальные проявления и следить за появлением клинических признаков инфекции [139, 140].

Поскольку рецидивы аГУС чаще наблюдают в течение первых 3х месяцев, и особенно первых 30 дней, после отмены патогенетической терапии, в этот период пациенты нуждаются в особо тщательном наблюдении и контроле основных лабораторных параметров, характеризующих ТМА. Такой режим позволяет обнаружить обострение заболевания в самом его начале, не допуская развития выраженной тромбоцитопении, МАГА и поражения почек [69, 92, 95, 96]. Вместе с тем, при медиане времени до рецидива 3,60 месяца (диапазон 0,50 - 31,75) вероятность рецидива в более отдаленном периоде сохранялась [133]. Важно отметить, что среди пациентов с рецидивом, которым был возобновлен прием экулизумаба**, у большинства восстановилась исходная функция почек и редко (в нескольких случаях) наблюдали прогрессию до начала ЗПТ. Это позволяет предположить, что тщательный мониторинг и гарантия немедленного возобновления терапии может позволить прекратить прием препарата и у пациентов из группы риска. Результаты исследований подчеркнули целесообразность и социальную ответственность контролируемой отмены экулизумаба** у пациентов с аГУС [133 - 136].

- Пациентам с аГУС с дисфункцией почек, потребовавший проведения гемодиализа, мы рекомендуем продолжить лечение экулизумабом** или равулизумабом не менее 3 месяцев после достижения ремиссии болезни, для достижения максимального почечного ответа на комплемент-блокирующую терапию [69, 91, 138].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4)

Комментарии: экулизумаб** или равулизумаб подавляют комплемент после первой же инфузии, и его сниженная активность сохраняется в течение всего срока лечения. Поэтому показатель функциональной активности комплемента (CH50) в процессе лечения стойко приближается к нулю. Критериями клинической эффективности экулизумаба** или равулизумаба являются прекращение микроангиопатического гемолиза (снижение уровня ЛДГ до нормальных значений) и нормализация числа тромбоцитов, а также улучшение функции почек. При этом гематологический ответ значительно опережает ответ почечный. Как правило, ЛДГ и число тромбоцитов нормализуются к концу индукционного курса терапии, тогда как креатинин крови снижается значительно медленнее, и пациент может оставаться диализзависимым более длительное время. Постепенное нарастание диуреза к концу 3-го месяца служит важным показанием к продолжению комплемент-блокирующей терапии, поскольку улучшение функции почек нередко происходит замедленно. В этих случаях выполнение биопсии почки может помочь принять решение о продолжении либо отмене терапии. Если же в отмеченный срок ОПП не разрешилась и потребность в диализе сохраняется, экулизумаб** или равулизумаб следует отменить. Исключением являются лишь пациенты с полиорганным поражением, в случаях которого решение о продолжении терапии принимается индивидуально.

3.3 Сопутствующая терапия

- Мы не рекомендуем выполнение трансфузии концентрата тромбоцитов пациентам с аГУС, не имеющим выраженной тромбоцитопении (число тромбоцитов более 20000/мкл) и геморрагических осложнений (кровотечения) в связи с риском усугубления тромбоцитопении и генерализации микротромбообразования [2, 36, 37, 42, 69, 74].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: трансфузии концентрата тромбоцитов могут усилить проявления ТМА у пациентов с аГУС, поскольку провоцируют дальнейшее потребление тромбоцитов, потенцируя тромбообразование в сосудах микроциркуляторного русла. Трансфузия концентрата тромбоцитов показана лишь при развитии кровотечения или при использовании инвазивных диагностических или терапевтических вмешательств с высоким риском кровоточивости [2, 36, 37, 42, 69, 74].

- Мы рекомендуем пациентам с аГУС с целью коррекции тяжелой МАГА (гемоглобин менее 75 г/л) проводить трансфузию эритроцитной массы [2, 69].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

- Мы рекомендуем назначение антигипертензивных средств, предусмотренных рекомендациями по лечению гипертонии Общероссийской общественной организации "Российское кардиологическое общество", общероссийской общественной организации "Российское научное медицинское общество терапевтов" Клинические рекомендации. Артериальная гипертензия у взрослых. 2024 https://cr.minzdrav.gov.ru/viev-cr/62_4 [97].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: В подавляющем большинстве случаев пациенты с аГУС имеют тяжелую гипертонию, а почти у четверти из них развивается злокачественная артериальная гипертония, характерной особенностью которой является резистентность к многокомпонентной антигипертензивной терапии. Следует помнить, что основным патогенетическим механизмом гипертонии у пациентов с аГУС служит активация ренин-ангиотензиновой системы (РАС) вследствие ишемического повреждения почек. Поэтому средствами первой линии при лечении такой гипертонии должны быть средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или антагонисты рецепторов ангиотензина II (БРА). Препараты следует назначать даже при выраженном нарушении функции почек, начиная с минимальной дозы и постепенно увеличивая ее под контролем уровня креатинина и калия в крови. [165] Мы рекомендуем проводить лечение ОПП пациентам с аГУС в соответствии с рекомендациями по лечению ОПП [68].

- Мы рекомендуем проводить лечение ОПП пациентам с аГУС в соответствии с рекомендациями по лечению ОПП [68].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: см. рекомендации по ОПП.

- Мы рекомендуем выявлять возможные триггеры заболевания у всех пациентов с аГУС для проведения лечения, направленного на их устранение, коррекцию и профилактику [39, 42, 59, 69, 71, 74].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: даже у пациентов, имеющих генетический дефект системы комплемента для реализации предрасположенности к аГУС, требуется воздействие триггера, играющего роль "второго удара". Наиболее частыми триггерами являются инфекции, активное воспаление, беременность, хирургические операции, контрастные средства и даже стресс. Любой идентифицированный триггер следует устранить так быстро, как это возможно. Особое значение имеет своевременная диагностика инфекций, наиболее часто предшествующих аГУС, и следующая за ней адекватная антибактериальная терапия [39, 42, 59, 69, 74].

3.4 Трансплантация (пересадка) почки

- Мы рекомендуем рассмотреть возможность выполнения пересадки почки пациентам с аГУС, достигшим терминальной почечной недостаточности (ХБП 5 стадии) и не имеющим экстраренальных клинических проявлений ТМА, с целью увеличения продолжительности и улучшения качества жизни [37, 39, 69].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: пациентам, достигшим терминальной почечной недостаточности, пересадку почки следует рассматривать, если период от начала гемодиализа составляет не менее 6 месяцев [98]. Срок от старта заместительной почечной терапии до включения в "Лист ожидания" трансплантации может быть увеличен. Если почечная недостаточность развилась остро, имеются перспективы восстановления функции почек и прекращения гемодиализа в результате таргетного лечения, то пациентов не следует рассматривать как кандидатов на трансплантацию (пересадку) почки до окончательной оценки ответа на терапию, из-за высокого риска потери трансплантированной почки. К ограничениям выполнения пересадки почки пациентам с аГУС относятся как общие противопоказания к трансплантации (злокачественные новообразования, активные инфекции, тяжелые хронические экстраренальные заболевания и др.), так и специфические для аГУС: продолжающаяся активация комплемента с внепочечными проявлениями и отсутствие возможности профилактического введения экулизумаба** или равулизумаба пациентам группы высокого и среднего риска.

- Пациентам с аГУС, являющихся потенциальными кандидатами на пересадку почки мы рекомендуем учитывать данные генетического исследования и уровень антител к CFH (см. раздел "Диагностика") для оценки риска рецидива заболевания в посттрансплантационном периоде [66, 72].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4)

Комментарии: пациенты с аГУС могут иметь высокий, средний или низкий риск рецидива после пересадки почки, при этом степень риска должна определяться как на основании результата генетического тестирования, так и с учетом клинического течения заболевания, частоты рецидивов ТМА и семейного анамнеза (таблица 4). Следует помнить, что пациенты, у которых не выявлены генетические варианты, ассоциированные с развитием аГУС, должны быть отнесены к группе среднего риска рецидива, а пациенты с семейной формой аГУС и/или рецидивами ТМА в анамнезе, в том числе - ранее потерявшие почечный трансплантат из-за ТМА, имеют высокий риск развития рецидива после пересадки почки независимо от характера выявленных мутаций. Целесообразно проводить молекулярно-генетическое исследование мутаций генов факторов H (CFH), I (CFI), B (CFB), C3, тромбомодулина (THBD), мембранного кофакторного протеина (МСР), структурных белков, связанных с CFH (CFHR1-R5), генов диацилглицеролкиназы эпсилон (DGKE) и плазминогена (PLG) также кандидатам на трансплантацию (пересадку) почки с ХБП C5 с установленным диагнозом STEC-ГУС, поскольку показано, что в ряде случаев STEC-инфекция может быть триггером аГУС, рецидивирующего после пересадки почки [141 - 143]. Хотя в целом риск определяется преимущественно типом мутаций, частично он зависит и от других перитрансплантационных факторов. К ним относят тяжелое ишемически-реперфузионное повреждение трансплантата, высокие концентрации в крови реципиента ингибиторов кальциневрина, острое отторжение трансплантата, особенно гуморальное, вирусные инфекции (цитомегаловирусная и другие герпес-вирусные инфекции, грипп, BKV-инфекция, инфекция, вызванная парвовирусом B19, инфекционные гастроэнтериты и др.) [20, 83].

Таблица 4. Оценка риска рецидива аГУС после трансплантации (пересадки) почки

Риск развития рецидива

Фактор риска

Высокий

Мутации CFH, CFB, C3, CFH/CFHR1-5, рецидивы аГУС в анамнезе, семейная форма аГУС

Средний

Изолированные мутации CFI, мутации с неизученными эффектами, неидентифицированные мутации, персистирующие низкие титры анти-CFH-антител

Низкий

Изолированные мутации MCP, нулевые титры анти-CFH-антител в течение длительного времени

- Мы рекомендуем выполнять пересадку почки на фоне профилактического применения экулизумаба** или равулизумаба пациентам с установленным диагнозом аГУС, имеющим средний и высокий риск рецидива в посттрансплантационном периоде, чтобы предотвратить рецидив заболевания [91, 99, 144].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии: Недавний МА показал эффективность такой терапии [144]. Профилактическое применение экулизумаба** или равулизумаба в группах риска рецидива аГУС более эффективно, чем лечение развившегося рецидива: если частота потерь трансплантата из-за ТМА в группе профилактического применения экулизумаба** составила 5,5%, то у реципиентов, получавших препарат по поводу возвратного аГУС, этот показатель достиг 22,5% [99]. "Терапия спасения" экулизумабом** или равулизумабом (экстренное начало лечения развившегося рецидива аГУС после пересадки почки) купировала рецидивы аГУС после пересадки почки, но была менее эффективной в сравнении с профилактикой, не предотвращая прогрессирующую дисфункцию ренального трансплантата у ряда больных [145]. Как показал метаанализ, включавший 18 исследований, применение экулизумаба** после пересадки почки у пациентов с аГУС уменьшало потребность в гемодиализе, снижало частоту отторжения трансплантата, способствовало улучшению почечной функции и качества жизни [144].

Учитывая сходный механизм действия экулизумаба** и равулизумаба, а также данные исследований эффективности и безопасности последнего, равулизумаб также может применяться для профилактики рецидива аГУС после трансплантации (пересадки) почки, хотя опыт применения препарата в данной клинической ситуации пока меньше по сравнению с экулизумабом** [146, 147].

У реципиентов, ранее получавших экулизумаб**, с целью улучшения качества жизни может выполняться конверсия на равулизумаб в соответствии с инструкцией к препарату [148].

Выполнять пересадку почки без проведения таргетной профилактики можно лишь пациентам с подтвержденным низким риском рецидива аГУС. Всем остальным необходимо профилактическое применение комплемент-блокирующей терапии, продолжительность которой пока окончательно не определена. Однако эксперты предполагают, что длительность применения экулизумаба** или равулизумаба после пересадки почки также может определяться на основании риска рецидива: пациенты с высоким риском должны получать препарат в течение всего периода функционирования ренального трансплантата, а у пациентов со средним риском при отсутствии даже субклинических рецидивов в посттрансплантационном периоде через 1 год после пересадки почки можно предпринять контролируемую попытку отмены комплемент-блокирующей терапии [20, 83, 98] (таблица 5).

Таблица 5. Длительность лечения экулизумабом** после трансплантации (пересадки) почки в зависимости от риска рецидива аГУС

Риск развития рецидива

Длительность терапии экулизумабом**

Высокий

Введение экулизумаба** показано в течение всего срока функционирования трансплантата

Средний

Через 12 месяцев после пересадки почки может быть предпринята контролируемая попытка отмены в отсутствие даже субклинических рецидивов

Низкий

После пересадки почки пациентам можно не проводить специальной профилактики экулизумабом**

При анализе данных Глобального регистра аГУС было показано, что начало введения экулизумаба** до пересадки почки по сравнению со стартом терапии после операции (с отсрочкой более 14 дней) ассоциировано с улучшением функции ренального трансплантата и снижением риска потребности в гемодиализе [100]. В день трансплантации независимо от того, получал пациент экулизумаб** ранее или нет, не менее чем за один час до реперфузии донорского органа должна быть выполнена инфузия препарата. Доза #экулизумаба** не зависит от массы тела и составляет 900 мг на введение. Следующая доза #экулизумаба ** вводится через 24 часа после пересадки почки [160], необходимость введение дополнительной дозы #экулизумаба через 1 сутки после операции является особенностью ведения пациентов при пересадке почки и связано с наличием большого количества комплемент-активирующих состояний в ранний посттрансплантационный период. Последующее введение препарата осуществляется через неделю (900 мг) с дальнейшим переходом на режим 1 раз в 2 недели (1200 мг) длительно (таблица 6) [98, 161].

Таблица 6. Схема профилактического применения #экулизумаба** при трансплантации (пересадке) почки пациентам с аГУС

День 0

День 1

День 8

День 22

900 мг

900 мг

900 мг

1200 мг

В то же время у отдельных пациентов с высоким риском рецидива, осложненным течением послеоперационного периода с наличием дополнительных комплемент-активирующих состояний (тяжелое реперфузионное повреждение, отторжение трансплантата, хирургические осложнения, дополнительные оперативные вмешательства) может быть использована более интенсивная схема введения экулизумаба** в ранние сроки после пересадки почки, с переходом на интервал введения 1 раз в 2 недели по 1200 мг после 36-го дня (таблица 7). В случае необходимости проведения по жизненным показаниям ПО или трансфузий СЗП на фоне таргетной терапии #экулизумабом** необходимо введение дополнительных доз препарата в соответствии с инструкцией по его применению [98].

Таблица 7. Интенсифицированная схема профилактического применения #экулизумаба** при трансплантации (пересадке) почки пациентам с аГУС

День 0

День 1

День 8

День 15

День 22

День 36

900 мг

900 мг

900 мг

900 мг

900 мг

1200 мг

При использовании равулизумаба дозирование препарата зависит от массы тела: в нулевой день вводится в/в нагрузочная доза, на 15-е сутки - поддерживающая доза, затем каждые 8 недель - поддерживающая доза (таблица 8) [138, 146].

Таблица 8. Схема применения равулизумаба при трансплантации (пересадке) почки пациентам с аГУС

Масса тела пациента, кг

День 0,

нагрузочная доза, мг

День 15,

поддерживающая доза, мг

Каждые 8 недель,

поддерживающая доза, мг

40 - менее 60

2400

3000

3000

60 - менее 100

2700

3300

3300

100 кг и более

3000

3600

3600

- Мы рекомендуем вакцинацию против менингококковой, пневмококковой и гемофильной инфекции типа b в порядке подготовки к пересадке почки и профилактическому применению экулизумаба** или равулизумаба пациентам с аГУС, если они не были вакцинированы ранее, для минимизации риска инфекционных осложнений [39, 91, 101, 138, 159].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5)